美国亚洲协会当代艺术三年展,存在的亚洲艺术与寻找新方向

近期,美国亚洲协会(Asia Society)主办的首届亚洲三年展(The Triennial of Asia)在纽约多地举办,包括亚洲协会、纽约历史协会、林肯中心大卫·格芬厅,总督岛(Governors Island),时代广场等,意在呼吁“ 在日益全球化的背景下,审视亚洲艺术的意义”,呈现有着亚洲背景的艺术家们各自视角。

在艺术评论家杰森·法拉戈(Jason Farago)看来,第一届亚洲协会三年展正在寻找存在的理由。不过,他也认为,在全球化和数字化的当下,来自“四面八方的新艺术”的模式越来越像死胡同,双/三年展的模式或许也应该有所调整。

当美国亚洲协会去年宣布将举办三年一度的当代艺术展览时,你可能会发现充满的热情与持有怀疑态度的原因。该展览被组织者称之为“亚洲与世界”的艺术中心。

热情的理由是:亚洲占了世界60%人口比例,但是在我们全球性的美术馆和博物馆中的作品数量仍旧非常少。我们希望在这里看到越来越多的亚洲新艺术。展览也是免费入场的。

持怀疑的态度在于,现在全球有300多个每两年举办一次或每三年举办一次的当代艺术展览。仅在纽约,惠特尼美国艺术博物馆,纽约新美术馆,MoMA PS1,皇后区艺术博物馆,巴里奥博物馆,国际摄影中心和哥伦比亚大学美术馆等都因常年举办的新艺术节而忙得不可开交。在全球化的旺盛时期(90年代和2000年代初期),每隔一年就出现的年度展览都会承诺将建立一个新的、非西方为中心的,而是全球性的艺术创作领域。近二十年过去了,数字网络已逐步溶解了距离,新颖性似乎已不是艺术的开端,这样的形式也显得越来越疲惫。

亚洲协会三年展展览地

首届亚洲协会三年展“我们不会独自做梦(We Do Not Dream Alone)”,意在从该机构所在的公园大道总部搬出来,并由总督岛(Governors Island)上的主要委员会以及与纽约爱乐乐团合作。疫情的流行,除其他伤害外,还给美国带来了巨大的反亚洲的偏见,也使几乎所有大项目望而却步,让大多数的艺术家无法旅行。剩下的,就是新的和不太新的艺术的散布,冒险性的分类,这几乎不能反映那些最初在公告中所怀有的抱负。与其说这是一场灾难,不如说是一次错失的机会。但我们也可能会从这更长的推迟和重新思考中受益。

印度艺术家阿尔皮塔·辛格作品《The Ritual》 (1989)

从中东到印度尼西亚,再到纽约的大约二十位艺术家的作品正在亚洲协会总部展出。他们是由亚洲协会博物馆最近离任的馆长陈文辉(Boon Hui Tan)和现在晋升为董事职位的Michelle Yun Mapplethorpe选拔的。第二轮艺术家将在明年2月在展厅内展出作品。其中,印度艺术家阿尔皮塔·辛格(Arpita Singh)出生于印度分裂之前的十年,在她的笔下,强力的、浓密的肉体和扭曲妇女画作模糊了神话与日常意象。

这里有更多的艺术作品是可以被简单总结的,并为每两年一次做准备,它们就好像传达一个单一的社会或地缘政治问题,这也是一张图像或一件物品能做到的。现如今在纽约的以色列设计师吉奥拉·阿哈罗尼(Ghiora Aharoni)用诱人的希伯来语、阿拉伯语、北印度语和乌尔都语的混合文字制成了刺绣礼服。而纳西姆·纳斯(Nasim Nasr)出生于伊朗,现居住在澳大利亚,为我们提供了一段简短的视频,拍摄到内容是妇女将宗教念珠分开。,你不需要随附的文字即可知道它们的隐喻——“反抗父权”。

以色列设计师吉奥拉·阿哈罗尼(Ghiora Aharoni)的作品

纳西姆·纳斯(Nasim Nasr)作品

三年展的第二部分是穿越中央公园,位于纽约历史协会的一个大型展厅中。这一部分的目的是促进该博物馆的藏品与当代亚洲艺术家之间的对话。但悬挂式的展陈带有一些催眠作用,因为展厅内没有内墙,看上去像许多幻灯片一样,新旧艺术在四周单调地缠绕着,不少作品被迫并置呈现。

托马斯·科尔(Thomas Cole)具纪念意义的五幅画作《帝国的路线》(The Course of Empire)(1833–36)被放置在艺术家Huang Yan作品的对面,成为了后者作品的镜像。Huang Yan的作品是在躯干上纹上中国传统风景作品。同时,策展方仓促地选择了乔治·弗洛伊德(George Floyd)的方言画作,再加上一张举起拳头的标语“亚裔支持黑人权益(Asians for Black Lives)”的海报,展现出他们认为展览可以花更长的时间来更系统地思考2020年的剧变。

韩国艺术家Minouk Lim的作品“ L’hommeàlacaméra”(2015年),该作品是由玻璃纤维增强的塑料风衣,人体模型,手套,羽毛和摄像机组成。

Daniel Crooks作品

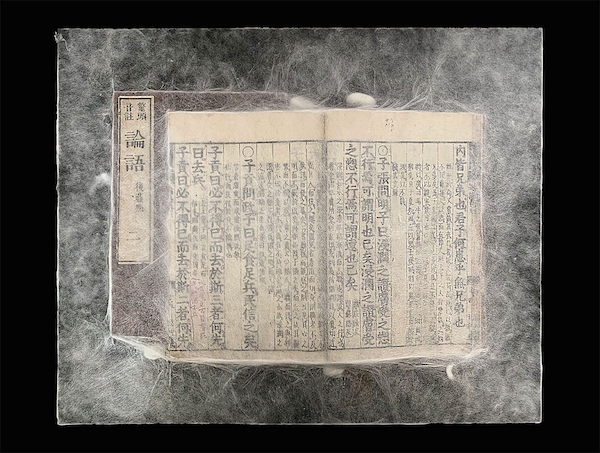

然而,三年展仍然有亮点。纽约人几乎没有机会发现韩国最重要的艺术家之一的Minouk Lim的作品。在亚洲协会的展览中,整个画廊都布满她那令人不安的人体模特和影像作品《这是我给我自己的名字》,一个1983年电视特辑中令人痛苦的剪辑片段,其中收录了朝鲜战争中幸存的孤儿,他们下落不明,甚至不确定自己的名字。在纽约历史协会展厅,塔可(Taca Sui)的风景摄影是人安逸,而在亚洲学会展厅中,徐冰的作品孔子《论语》则为中国古典提供了沉思。

徐冰作品《论语》

到了明年二月的第二批参与者出现时,或许会令人更惊讶。这其中会包括以艰苦的持续性表演而闻名的印度尼西亚艺术家麦拉蒂·苏若道默(Melati Suryodarmo),以及有着库尔德血统的土耳其艺术家艾哈迈德·奥古特(Ahmet Ogut)。

但是,将这些与那些艺术家聚集在一个保护伞下,充其量只是一种偶然的感觉。 这是三年一度的寻找存在的理由的方法。尽管这并没有使它与另数百种展览方法有多大的不同。

从1995年韩国光州双年展开始,每两年或三年一次的展览形式对上世纪末的亚洲当代艺术的发展起到了决定性作用。在日本横滨或新加坡,又或是中国台北或印度高知,这些艺术节日成为了东西方艺术家的交汇点,将亚洲艺术家们带入了全球的轨道,并最终形成了独特的生态系统。他们谈论了一场大游戏,关于“知识生产”和“跨国话语”,尽管每两年一次的旅行团和企业赞助商似乎比艺术家更满意。

塔可(Taca Sui)的风景摄影作品《Wen River》(2015年)

Nandalal Bose作品

当我们快接近于走完21世纪的四分之一时,一场展览应该是什么样子的呢?2000年的“来自四面八方的新艺术”的模式越来越像死胡同。大流行对艺术界的突然减速至少提供了一个机会,或许人们可以尝试更严格的论证,或是与历史有交融的尝试,这样,当市场动力再次开始加速时,我们至少知道我们需要指引的方向。在我们的“全球”展出的缺陷和我们“本地”展出的胆怯之间,存在一千种可能的相遇。在这里我们可以以真正改变我们的相见方式。

美国亚洲协会三年展的第一部分将持续至2021年2月7日。

(本文编译自《纽约时报》,作者Jason Farago为艺术评论家,关注于纽约和各国的展览,重点关注全球艺术史研究方法。)