东晋太元八年(383年)十一月,东晋在淝水之战中完败前秦,按照流行的说法是,谢石、谢玄仅以八万北府兵击垮国力正值巅峰的苻坚87万大军,创造了中国战争史上的奇迹。

东晋太元八年(383年)十一月,东晋在淝水之战中完败前秦,按照流行的说法是,谢石、谢玄仅以八万北府兵击垮国力正值巅峰的苻坚87万大军,创造了中国战争史上的奇迹。

东晋太元八年(383年)十一月,东晋在淝水之战中完败前秦,按照流行的说法是,谢石、谢玄仅以八万北府兵击垮国力正值巅峰的苻坚87万大军,创造了中国战争史上的奇迹。

但除了以少胜多之外,淝水之战其实是一场相当乏味的战役,严格来说都算不上一场像样的决战,双方甚至还没有开始你来我往的厮杀,前秦大军抱着半渡而击的想法刚刚主动放晋军过河,就在晋军降将朱序一声“秦军败矣”中,“自相蹈藉而死者,蔽野塞川”,整场会战可能在几小时内即告结束。前秦的精锐骑兵,苻坚的百万大军,对战局几乎没有起到什么作用就一触即溃,唯一的贡献可能就是发明了成语“风声鹤唳”;而前秦帝国也在淝水战败后一蹶不振,一代天骄苻坚两年后也兵败身亡于帝国的土崩瓦解中。

淝水之战及战前究竟发生了什么?战前号称“投鞭于江,足断其流”的百万大军不经一战就溃不成军,这即使在素以“以少胜多”战例众多而著称的中国古代战争史中,也是相当吊诡的,如田余庆先生所说,淝水之战的胜利甚至给人“得之偶然、取之甚易之感”。

淝水之战前史

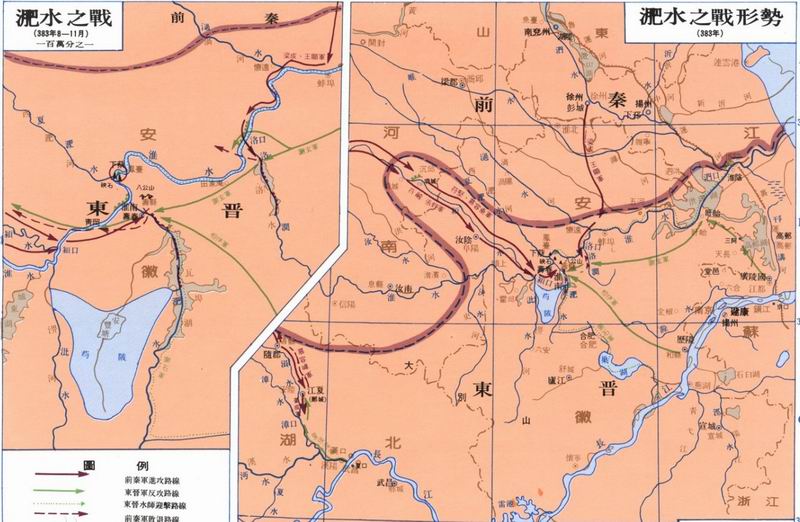

从狭义上而言,爆发于太元八年(383年)十一月的淝水之战是一场“未经决战的决战”,但从广义上的苻坚攻晋乃至更广义的秦晋战争来看,双方为了淝水之战这场决战已鏖战数年。

太元元年(376年)八月,前秦攻灭前凉,最后完成了北方统一。在此之前一年,苻坚身边的第一功臣王猛去世。

而在淝水之战前夕,东晋已经存在了60余年,曾与司马家“共天下”的两大门阀:琅邪王氏和颍川庾氏,已淡出历史舞台。而随着373年桓温的病死,谯国桓氏也开始走下坡路,桓温之弟桓冲尚控制着长江中游的荆襄地区,与建康的东晋中央朝廷分庭抗礼,延续着这一时代著名的“荆扬之争”;淝水之战时,陈郡谢氏正崛起为一个与司马氏“共天下”的新顶级世家,谢安也成为东晋的战时总指挥。

尽管王猛死前留下了“臣没之后,愿不以晋为图。鲜卑、羌虏,我之仇也,终为人患,宜渐除之,以便社稷”的“不攻晋”遗言,但志在一统的苻坚还是在378年开始发动了对东晋的战争。

在太元三至四年(378—379年)秦晋战争的第一阶段中,前秦并未起倾国之兵,战争性质也不是“灭国之战”,某种意义上算是大决战的前奏。双方在这一阶段中总体上算是打成了平手,至多是前秦略占上风而已。前秦付出了重大代价之后,在荆襄一线攻占了襄阳,生俘了日后在淝水之战中以一人搅动全局的朱序;在淮南一线,秦军先是攻取了彭城、淮阴和盱眙,但在三阿(今江苏扬州西北)之围中大败,而后又一路丢掉了淮阴和盱眙,除了保住彭城之外,事实上输掉了淮南之战,更重要的是,此战是重建后的北府兵初露锋芒,以五万人大败十余万前秦军。

四年后,也就是383年,苻坚终于决定进行总动员,展开对东晋的最后决战,这一阶段的战争也可以看作“广义上”的淝水之战。

淝水之战前,秦晋两军事实上进行过一次真正意义上的对决——洛涧之战,而且时间甚至也与淝水之战同月(十一月)。这次晋军的主角仍然是北府兵,勇将刘牢之率五千精兵强渡洛涧,在野战中击败了秦军名将梁成率领的五万大军(也有一说是两万),这一战秦军阵亡和被俘的人数高达1.5万,基本属于被打残的状态。如果按照五万人的口径计算,北府军此战等于击败了十倍于己的敌人,兵力之悬殊甚至超过了淝水之战的一比四(具体数据稍后会说到)。

从淮南之战到洛涧之战,北府兵在兵力处于劣势的情况下,已连续两次在正面对决中大败秦军。然后,还有淝水之战的第三次。

在中国古代战史上,可能没有一支军队有着比北府兵更辉煌的以少胜多战绩了,事实上,从谢安重建到刘裕北伐,北府兵在重大战事中基本都是以劣势兵力接敌。

北府兵并非横空出世,甚至不是一支典型意义上的“正规军”。田余庆先生在《北府兵始末》(收于《秦汉魏晋史探微》)一文中说:“谢氏北府兵并非新军,而是由若干流民帅分领的久在江淮间活动的老军,其历史渊源可追溯到永嘉、建兴之际。这些流民军名义上附晋,一般用晋名号,但却是自力图存,对江左政权的关系时松时紧,若即若离,具有相当的独立性质。”

因此,北府兵在组织上也与中国战争史上那些强军截然不同,无须经历各朝常见的征、募、训练新军之事。田余庆在《东晋门阀政治》一书中指出:“北府兵的组成主要在募将,与后世常有的募兵者不同;应募的北府将可能自有兵众,只需授予军号或刺守名义,或者略做兵员补充,就能用于战争”,“北府兵各支既无特别训练,又无严密组织,但官长、士卒都有与北敌作战的经验。他们一旦纳入同一系统,有恰当的指挥,就成为拱卫建康、抵御北敌的重要武装”。在这些募将之中,最有代表性的就是大名鼎鼎的刘牢之,北府兵日后的灵魂人物。

值得玩味的是,北府兵的重建甚至不是单纯为了对付前秦。谢氏执政,最大的弱点就是缺乏一支可以直接控制的军事力量,对内与荆襄的桓氏军事集团实现战略均衡,对外应付北方的军事压力,谢安重建北府兵即为了补谢氏集团的这一弱点。《东晋门阀政治》总结称:“此时重建的北府兵,主要是南北矛盾加剧的产物,同时也是桓、谢矛盾的产物。从以后的事态发展看来,北府兵既用于淝水之战,又用于解决桓玄问题。”

而正因为谢氏缺乏军事方面的资源与经验,凭空打造一支需要全流程的新军难度过高,重建由半武装流民组成的北府兵显然是一条捷径,无须募兵练兵,成军极快,即建即用。

在淝水之战前,除了北府兵之外,东晋手中另一支战斗力较强的军队就是桓冲在荆襄的军队,人数在十余万。这支军队由桓温一手打造,曾跟随他平定巴蜀,三次北伐,在北府兵重建之前,这支军队就是东晋王朝的“基本武力”。桓冲之军与北府兵关系微妙,正如田余庆先生在《北府兵始末》一文中所说:“南北战争存在荆襄和江淮两个战场。战争初起阶段,主战场在荆襄;决战阶段,主战场在淮淝。两个战场,两个阶段,都可以看到桓谢关系中相互制约又相互支援的作用。”

在淝水之战前两个月,桓冲还主动提出“以精兵三千援建康”,但被谢安所拒,一方面可以说明谢安未被前秦的优势兵力所吓倒,对北府兵的实力其实相当有自信,一方面也可看出桓、谢在大战前夕仍有心结。

百万大军罗生门

关于淝水之战中前秦军队的人数,历来争议很大。出现最多的是笼统的“百万”,但史书里的确也多次出现过87万的说法,比如《资治通鉴》就明确说:“坚发长安,戎卒六十余万,骑二十七万,旗鼓相望,前后千里。”但由于苻坚在此次大举出师伐晋前还让苻融和慕容垂等人率步骑兵25万作为前锋,因此这25万人是否在87万人之内存在不小的争议,比如有学者就持112万人的说法。

苻坚雕像

也有比87万人更少的说法。当然,这主要是个统计口径的问题,87万人是前秦军队动员的总兵力,淮淝一带虽然重要但也只是两大主战场之一,淝水之战参战的前秦军很大程度上只有前锋部队。身在秦营心在晋的朱序曾劝告晋军统帅谢石,趁前秦主力还未集结完毕从速开战,“若秦百万之众尽至,诚难与为敌。今诸军未集,宜速击之;若败其前锋,则彼已夺气,可遂破也”。可见淝水之战其实对晋军而言是一个相对最有利的战机。

那么,在寿春淝水前线(今安徽省寿县东南方),前秦军究竟有多少人呢?比较持平的依据是《晋书·朱序传》中的“苻融以三十万众先至”,认为前秦的参战兵力大约在25万—30万人;但也有更激进的说法认为,前秦直接参加淝水之战的部队只有十余万人,按照这种说法,相对晋军的八万人,淝水之战“以少胜多”的基本定义都要被颠覆了。

如果我们以比较持平的说法作为统计基准的话,大约可以得出以下几组数字:前秦的“总兵力”在百万左右(苻坚曾自称有97万),但要有部分兵力在国内留守,淝水之战数月前(太元八年正月),还派吕光率军七万出征西域;前秦为进攻东晋的“总动员兵力”为87万,但淝水之战时各地兵力还在陆续到位中;前秦在“淝水前线的兵力”为25万—30万人。

而在东晋那边,根据舒朋在《淝水之战双方兵力问题综释》一文中的估算,晋军“总兵力”为20余万;“总动员兵力”为18万,其中淮淝一线、掌握在谢氏子弟手中的为八万北府兵,荆襄一线,掌握在桓冲手中的有十万人;而在“淝水前线的兵力”,就只有八万人。

可见,在淝水之战前,前秦各个统计口径的兵力对东晋都占据了很大的优势,只是远不如“87万对8万”如此悬殊、如此充满数据张力罢了。在淝水前线,前秦(25万—30万)对东晋(8万)的兵力优势大致在三至四倍。

从以少胜多而言,淝水之战并不具备什么特殊性,在中国古代战史中,如果仔细做一个统计的话,以少胜多的战例之多已经到了让人费解,几乎成为一条定律的地步。根据苏小华在《北镇势力与北朝政治文化》一书中的统计,从西晋到隋,323年间交战单方投入军队十万人以上的战役约有69次,“甚至可以说,动用人力越多的一方,取胜的可能性就越小”,“西晋在和前赵的所有交战记录中,前赵军队很少超过十万,但是几乎每次都是人数更多的西晋失败。北魏孝文帝攻击南朝,每次动用的军队都在十万,乃至二十万以上,但是北魏只有一次胜利的记录”。

并且,与西方式的以少胜多战例相比,如汉尼拔在坎尼会战中以四万多兵力近乎全歼了古罗马的八万多人,双方兵力差距不过一倍,中国式的以少胜多战例双方兵力通常都极其悬殊,比如在可能是最早以少胜多战例的牧野之战中,就是号称数万周军击败了70万商军。

那么,个中原因究竟是什么呢?我试着说五点。

第一,在中国历史上,很多“以少胜多”战役中的“多方”兵力数字都被严重夸大了。古代战史上的兵力数字本就不能与之较真,史书中的“十万”“百万”这样的数字很大程度是“虚数”,比如《史记》中说秦楚两国都“带甲百万”,其他五国也各有数十万兵力,七国合计四五百万的兵力,就显然是“虚数”;昆阳之战中新莽大军号称42万,实则也就十余万人;土木堡之战中明军自称有50万,很可能不超过25万;萨尔浒之战中明军号称有47万,其实也就8万—10万……例子太多,无法历数。

但是,在具体战争中,这些有水分的数字就没有人来戳穿吗?在我看来,夸大“多方”兵力是一种双方的“共谋”。对于人数多的一方而言,战前夸大自己的人数优势可以起到振奋己方士气,恫吓对方的作用,比如:吴三桂在起兵反清时竟自称“总统三百六十万水陆官兵”,其实真实兵力也就不足20万人;曹操在赤壁之战前写信给孙权自称“今治水军八十万众,方与将军会猎于吴”,周瑜估计曹军真实兵力也就20余万人;前秦出兵时,国中就有大臣认为“若一举百万,必有征无战”,也就是觉得东晋会被所谓的百万大军吓得不战而降。

而对于人数少的一方而言,如果打赢了,可能也就顺水推舟地延续战败一方战前的吹嘘,甚至还有继续加码的可能性,对方人数吹得越多,不就更加显得自己“以少胜多”的伟大光荣和用兵如神吗?比如史书为了突出汉光武帝刘秀在昆阳之战中的神勇,就号称王莽大军有“百万”,“发迹于昆阳,以数千屠百万,非胆智之主,孰能堪之”。从这个意义上来说,参战双方算是一拍即合,共同“编造”了“百万大军”此类同时满足双方诉求的神话。

第二,还有统计口径的问题。在古代战争中,作战部队的动辄数十万上百万很可能是夸张甚至是大幅夸张了,但是,如果将后勤补给随军民夫的人数纳入“百万大军”中来,那么很多看似荒谬的兵力数据也就变得合理起来,在古代的战争条件下,对于缺乏机动性的汉人王朝军队来说,后勤运输的人数为一线作战部队的两倍左右是很正常的,而且越是远征,对后勤运输的要求越高,并且所能承载的人数还有极限。沈括在《梦溪笔谈》中就测算称:“三人饷一卒,极矣,若兴师十万,辎重三之一,止得驻战之卒七万人,已用三十万人运粮,此外难复加矣。”为了七万人的作战部队,竟总动员了40万人。

比如,汉武帝征伐匈奴的漠北之战中,卫青和霍去病各带五万骑兵出击,但还调集了数十万步兵负责保护和运送粮草辎重(《汉书·卫青霍去病传》:“上令大将军青、骠骑将军去病各五万骑,步兵转者踵军数十万”),漠北之战是十万大军参战还是几十万大军那就看你的统计口径了。隋炀帝征伐高句丽时,《隋书》就说运输人数是作战部队的两倍(“其馈运者倍之”),《资治通鉴》说征发民夫60余万,仅长期来往在路上的就有数十万人(“往还在道常数十万人,填咽于道,昼夜不绝”)。再比如,在金蒙野狐岭之战中,金军曾动用70万民夫修长城,金军所谓的45万大军中可能就有很大一批人是民夫。

第三,在古代战争中,兵多有时候仅有理论上的数据优势,在实战中数十万大军往往要兵分多路,到发生具体战役的那一路人数就要少多了。比如在采石之战中,虽然完颜亮号称发动了60万军队南侵,但兵分四路,完颜亮亲率的东路军事实上只有17万人,只要完颜亮这一路一败,其他三路就不战自溃;在淝水之战中更是如此,前秦在淝水前线的军队只有25万—30万,对比晋军的8万并无压倒性优势,和采石之战一样,同样是此路一败,满盘皆输。

除了兵分多路之外,大帝国的动员速率也影响了一线兵力的集结。还是以淝水之战为例,《晋书·苻坚载记》是这样说的:“坚发长安,戎卒六十余万,骑二十余万,前后千里,旗鼓相望。坚至项城,凉州之兵始达咸阳,蜀汉之军顺流而下,幽冀之众至于彭城,东西万里,水陆齐进……”当相当一部分军队尚在最后集结或在奔赴一线战场时,淝水之战已然打响,因此朱序对谢石也有“今诸军未集,宜速击之”的速战劝告。另外,昆阳之战前,有新莽大将估计,动员三十万军队就至少需要一年时间;隋炀帝第三次征伐高句丽之战时,则更是出现了前方在作战,后方征发士卒在行军途中大量逃亡的状况,理论上的“复征天下兵”根本没有实际意义。

在古代的生产力条件下,一次性动员数十万大军并不如现在这么简单:交通条件的不一(远近、地形)决定了分布在各地的“百万大军”很难短时间集结在一起;而后勤运输条件又决定了军队一次性投入单一战场是极其“不经济的”,会对后勤体系施加灾难性的压力,兵分多路很多时候也是无奈之举,未必是因为主帅连集中兵力这个并不高深的军事常识都不知道。

很多时候,百万大军对后勤造成的毁灭性压力和引发的中央指挥系统紊乱,其负面效应要远高于单纯兵多带来的作战效能提高,从战斗力而言绝对属于得不偿失之举。

第四,举倾国之兵往往意味着后方空虚,并且极易引发民怨沸腾,从而被国内的“野心家”利用。在采石之战前,完颜雍(即后来的金世宗)事实上已经在辽阳拥兵称帝,前线金军知道后院起火后军心不稳,干脆发动兵变干掉了完颜亮;辽金的护步达冈之战更是典型,兵力占绝对优势的辽军之所以溃败,直接原因就是耶律章奴在上京发动内乱,天祚帝和辽军无心再战,后撤途中被金军抓住机会突袭而大败;隋炀帝伐高句丽时,不仅遭遇了“十八家反王,六十四处烟尘”这样的民变起义,与隋炀帝同为关陇集团成员的野心家杨玄感也发动兵变,还自称“我身为上柱国……今不顾灭族者,但为天下解倒悬之急耳”,隋军在即将攻陷高句丽战略重地辽东城时,听闻杨玄感造反被迫紧急撤军回援,《资治通鉴》称,隋军撤军时“军资、器械、攻具,积如丘山”,“众心汹惧,无复部分,诸道分散”。

淝水之战的情况稍有不同,淝水战败其实与军队中的鲜卑慕容氏和羌人姚氏没有直接关系,慕容垂在战争中尚属兢兢业业,连保存实力都很难找到充足证据,更别说已经在实质推动举兵造反,且淝水之战时他和姚苌都不在淝水战场,如《东晋门阀政治》做出的结论,“不能说淝战之败是由他们(慕容垂、姚苌)促成”。

慕容垂和姚苌的叛秦,都是发生在前秦淝水战败后,如果战事顺利,他们或许还会像之前那样长期隐忍下去。

以前秦雄厚的国力军力而言,即使在淝水战败后也完全可以整军再战,击败东晋的反攻问题不大,更没有灭国之危。前秦的覆亡,完全是慕容垂和姚苌两人的叛秦所致。

第五,在中古时代,动员数十万大军对很多政权而言往往意味着“七拼八凑”,真正能左右战局的精锐部队其实要少得多,所谓百万大军更像是乌合之众。比如,赤壁之战时曹军的人数中计入了刚刚投降的荆州军;昆阳之战时,刘秀率三千敢死队打垮了一万多人的新莽中军精锐,其他十万新莽军队基本是在一旁看完了全场,然后跟着败军溃不成军;淝水之战前的前秦军则是一支民族成分过于复杂,未经充分整合的问题军队,作为前秦基本武力的氐族军队占比可能只有几分之一,而大部分新征发的军队都未经军事训练,田余庆先生在《东晋门阀政治》中认为,前秦的百万大军如果不是夸张的话,“也不过是一批被驱迫的新发之卒,散处道途,并没有形成战斗能力”,“前秦军既然不过是乌合之众,欲对之作周密部署自然是不可能的。这就是强大的前秦军须臾间顿成土崩之势的根本原因”;南明时,左良玉“清君侧”时号称带了80万大军,一半以上是降军,“然良玉自朱仙镇之败,精锐略尽,其后归者多乌合,军容虽壮,法令不复相慑”;明末农民军的构成则更水,一路跟来吃饭的饥民也被纳入军队中,打起仗来只有炮灰价值,因此即使在明末那种危局中,也常见几万官军击败几十万农民军的战例。

苏小华在《北镇势力与北朝政治文化》一书中甚至认为,随着骑兵进入马镫时代,“由于作战效能的提高,兵员的多少不再是决定战争胜负的关键因素,这样战争的规模相对来说是小了”,“西晋之后,统治者如果动辄调动十万以上的大军,那么有理由怀疑这位统治者并没有深刻领会他的时代的军事规律”。在此,“这位统治者”很可能也包括苻坚吧,他对马镫时代的战争规律缺乏与时俱进的认知。

木心钉鎏金铜片马镫

马镫时代的淝水之战

淝水之战时,骑兵已进入了“马镫时代”。按照科技史界的某种共识,马镫产生于西晋时代,到十六国和南北朝时,马镫已普遍应用。1965年,中国考古工作者在辽宁省北票县发现的北燕宰相冯素弗墓(415年)中,出土了一对铜鎏金木芯马镫,是世界现存的时代最早的马镫实物。

装备了马镫的骑兵在马背上更加稳定,对轻骑兵和骑射战术而言,马镫能够帮助骑兵形成相对稳定的射击平台,提高射击的精度,大幅降低“且驰且射”的难度。

但马镫对骑兵冲击战术的意义更为重大,如《重骑兵千年战史》所说,马镫给了骑兵更大的平衡性,让骑兵更不易在冲击与近身肉搏中从马背上跌落,并能更为充分利用马匹冲锋所产生的巨大动能带动马槊(重型长骑矛)发动冲击,且更不易被冲击的反作用力困扰。

正是马镫,让骑兵冲击这个在项羽时代萌芽,汉武帝时代由卫青、霍去病定型开创的战术,迈入了臻于极致的巅峰时代。李硕在《南北战争三百年》中指出,正是在十六国时期,马镫发展为形制完备的双镫造型,为冲击战术提供了必要的技术保障,并成为这种战术完全成熟的象征。

在技术与战术的互相激发下,如《中国古兵二十讲》所说,“这一时期骑兵最突出的变化,就是骑手和战马都披护铠甲的重装骑兵——‘甲骑具装’大量出现”,除了弓箭之外,这些“甲骑具装”装备了当时最新型的重型长柄兵器——马槊,更利于骑兵的集团式直向冲锋,而逐步淘汰了更强调劈砍的戟,戟前部横向的戈刃会妨碍骑兵刺杀的破甲效果。

马镫与“甲骑具装”的结合迸发出了杀伤力更为惊人的效果,中国骑兵由此开始正式进入了重骑兵时代,尽管三国时已经出现了重骑兵的零星身影,但需要厘清的是,出现了马镫之后,中国才进入了重骑兵时代,尽管欧洲和中亚早已在没有马镫的情况下发展出了重骑兵。所谓重骑兵和轻骑兵,一个并不严密但比较清晰的界定是,轻骑兵的战马不披甲,而重骑兵的战马披甲,至于骑兵穿重甲还是轻甲倒是其次了。据杨泓先生在《古代兵器通论》一书中所说,为了适应重骑兵的发展,这个时代北朝骑兵主要装备“两当铠”,“前有胸甲,后有背甲,在两肩用革带扣联在一起,甲长仅及腰部,适于骑马作战”。与欧洲中世纪重骑兵那种连眼睛都完全防护的全身板甲相比,中国早期重骑兵显然要略“轻”一些。

《中国古兵二十讲》认为,马镫的发明,让身披重甲的骑兵,得以很好地控御同样身披马铠的战马,使得人马合一成为可能,“并能完成各种战术协同动作,充分发挥重装骑兵冲锋的威力”。

相对而言,轻骑兵的主打战术是远距离骑射,兼顾近战的冲击战术。而重骑兵尽管在实战中骑射和冲击战术兼备,但相对来说,冲击战术,或者界定得再清晰一点,对步兵集团的冲击战术,更能体现重骑兵人马带甲的防护优势。

不过,所谓重骑兵时代,绝不意味着骑兵中都是重骑兵,而是说重骑兵成为战场胜负手和攻坚主力,但骑兵军团的编组还是按照不同的比例轻重骑兵混编。甚至,重骑兵和轻骑兵在同一个骑手身上也可以自由切换,在一人双马的背景下,马铠在远征中既可以放在辎重队中,也可以让披马铠的那匹马独立行军,骑兵坐在不披马铠的备用马上,到了战斗中再换马。

李硕在《南北战争三百年》中给出过一个洞见:“骑兵的冲击战术革新发生在农业社会面临草原威胁,寻求解决之道的过程中(汉匈战争);而这种战术的完善和臻于极致,则发生在草原民族学习农耕社会、建立政权组织的过程中(两晋南北朝时期)。”

在淝水之战前五年,也就是公元378年,哥特重骑兵在阿德里安堡战役中大败罗马帝国重步兵,罗马不仅四万大军全军覆灭,就连帝国皇帝也当场阵亡,而哥特骑兵此时很可能已经装备了由东方传入的马镫,阿德里安堡战役成为欧洲战争进入马镫时代和重骑兵时代的双重开幕战。美国学者杜普伊(T.N.Dupuy)在《武器和战争的演变》一书中认为,“阿德里安堡一战的失败意味着军团步兵作为进攻性作战体制的时代已告结束,从此由弓箭骑兵和长矛骑兵组成的重骑兵取代了军团步兵,成为罗马军的主力。骑兵在欧洲战场上称雄了约1000年的时间”,在后来的这十个世纪里,“机动性、突然性、翼侧突袭和长矛兵冲锋的猛烈性”这四项因素构成了骑兵战术的基础。

重骑兵在欧洲战场尚且威风八面,那么,在淝水之战中,我们为何没有看到太多前秦骑兵,尤其是前秦“甲骑具装”的身影呢?如上所说,作为新兴兵种的重骑兵最适合的阵仗就是和晋军这样以步兵为主的军队作战,淝水之战难道不应该是前秦骑兵军团力挽狂澜的封神之战吗?

在淝水之战的相关史料中,骑兵的出场并不算多,有三次节点尤其值得注意。

第一次,就是苻坚出兵时集结的所谓“戎卒六十余万,骑二十七万”。且不论这个数据在多大程度上是苻坚的吹嘘,但这很可能是有史以来,中原政权继汉武帝之后,第二次集结如此大规模的骑兵,事实上,在汉武帝时代规模最为浩大的漠北之战中,一次性出塞也只有十万骑兵。另外一个信息是,前秦军队也是一支以步兵为主,步骑混编的军队。

第二次,就是秦晋在淝水之战正式交战时,苻坚那个断送了前秦帝国的决策,“但引兵少却,使之半渡,我以铁骑蹙而杀之”。这句话的信息点有两个:第一是苻坚打算用骑兵作为主力,半渡而击突袭晋军;第二是“铁骑”,你完全可以从字面理解为“甲骑具装”,这其中自然有古人谈兵好用大词的因素,但这也部分说明了苻坚很倚重他的“铁骑”,即重骑兵。

第三次,就是前秦军队在“秦军败矣”的传谣中即将全面崩溃时,皇弟苻融准备带领骑兵对晋军发动反冲锋,以阻止晋军的攻势,“融驰骑略陈,欲以帅退者,马倒,为晋兵所杀,秦兵遂溃”,前秦军事精英最后一次挽救淝水之战的努力就此告吹。

在这三次骑兵的出场中,第一次体现的是兵力规模,前秦军队中骑兵和步兵的规模大致在一比二左右,骑兵数量极其庞大,超过了东晋全国的总兵力;第二次体现的是骑兵的大致功能,即快速冲击(“蹙而杀之”),尤其强调了对“铁骑”的使用;第三次是实战亮相,但一出场就因为主帅被杀而反击失败。

那么,既然前秦骑兵在淝水之战以及此次攻晋之战中有大规模参战记录,为何存在感如此之低,对战局没有大的影响呢?有一个可能性要率先排除,即便淮南地区不如华北平原那样最适合骑兵发挥,但相对还是利于骑兵展示兵种优势的,因此地理因素至少不会成为短板。

我试着从三个角度进行探讨。

第一,北府兵有着与骑兵对阵必不可少的经验和纪律性。北府兵由北方半武装流民组成,与南方出生的士兵相比,对北方胡族的骑兵战术并不陌生,且有相对丰富的交手经验,不太可能发生当对方骑兵冲锋时士气瞬间崩溃的状况。事实上,即使到了“甲骑具装”的重骑兵时代,重骑兵开始有能力从正前方硬性撕开步兵阵型,但硬打的话毕竟战损比过高,重骑兵冲击战术最具杀伤力之处还是在对方阵型破散后的跟踪追击。这也正如《南北战争三百年》一书中写到的,“当集群骑兵高速冲向步兵军阵时,对站在前列的步兵造成的心理压力非常大,缺乏战斗经验、纪律松弛的步兵会四散逃命,造成军阵在瞬间溃败”,而北府兵显然轻易不会给前秦骑兵打此种追击战的机会。

那么,北府兵不缺与骑兵的对阵经验,但“流民武装”在组织力和纪律性上难道不是远逊于正规军吗?答案是否定的,甚至恰恰相反。从组织上看,北府兵具有某种“私兵”和“部曲”的性质,和刘牢之这些流民帅有着长期的共同利益纽带,实质上算是休戚与共的武装利益集团。而从中国古代兵制来看,“私兵”“部曲”在大多数时候的战斗力要比“正规军”强得多,相对而言,后者才更像乌合之众。

对于正规军的崇拜更像是一个现代观念。事实上,除了开国之初等特例以外,历代所谓“正规军”甚至就是“收入低”和“混饭吃”的集合体,宋代更陷入了城市无赖参军,“兵不知将,将不知兵”的窘境。在缺乏国家观念的中古时代,“正规军”往往意味着“不知为何而战”,与上级将领和同袍缺乏情感利益纽带,在迎击骑兵冲锋这种高风险的战斗中,大概率的行为模式就是溃散保命。

而如北府兵这样的“私兵”“部曲”,与东晋朝廷并无什么虚无的情感联系,打仗的纪律和士气依靠利益绑定的主帅(流民帅)来维系,前期捆绑刘牢之及背后的谢氏,后期捆绑刘裕,而此种“私人关系”的黏性和忠诚度远比“国家—个人”要强得多,后者的感召力在近现代才得到了迸发。

在古代战史上,各种“家军”几乎就是战斗力高和精锐部队的代名词。在明末明军和农民军的战争中,明军的核心战力往往都来自将领的“武装家丁”,在正规军一触即溃之后,“家丁”才是将领保命的最后依靠。当然,家丁的高工资来自将领私人掏腰包,而国家发薪的“正规军”不仅收入低,还是将领盘剥的对象。在晚清的历次战争,特别是平定太平天国的战争中,八旗和绿营这样的正规军早就成了吃闲饭的乌合之众,基于个人忠诚和乡党纽带的湘军、淮军才是清廷的擎天之柱。

克劳塞维茨在《战争论》中也提出过相似的看法:“团结一致、充满兄弟情谊、经过千锤百炼、打上战斗烙印的老兵与那些自负虚荣、只靠军队细则和操练拼凑起来的正规军不可同日而语,这一点我们必须非常注意。”

这可能才是北府兵战斗力强的终极奥秘,也是前秦骑兵无法奈何北府兵的关键所在。当对面的铁骑带着死亡的气息高速冲击而来,你这边的军队能够不溃散、稳得住,在伤亡率达到10%以上时仍然以正常的士气和纪律作战,这样的军队就可以称得上强军,军队的将领就可以称得上名将。

第二,尽管苻坚开口闭口“铁骑”,但前秦骑兵并不以“甲骑具装”著称。前秦骑兵的确不乏骄人的战绩,如354年桓温北伐前秦时,皇子苻生率领少数骑兵冲入桓温的步兵军阵中,前后斩将夺旗十余次,晋军为之胆裂,从此丧失了和前秦军大规模野战的勇气。但淝水之战后,东晋豫州刺史桓伊所部曾俘获了秦军丢弃的大量“人马器铠”,多数都已经残损破坏,经过数年修补,却仅拼凑出马铠一百具,如《南北战争三百年》所说,桓伊所部只能收集到如此少的马铠,“说明秦军中具装骑兵所占的数量也不多”。

事实上,在东晋十六国时代,最以“甲骑具装”重骑兵闻名的是鲜卑人。如《中国古兵二十讲》所说,在记述当时战争史的文献中,常可查到鲜卑重装骑兵的踪影,后秦第二位皇帝姚兴曾在一次击败鲜卑骑兵后“收铠马六万匹”,可见重装骑兵已是鲜卑人作战的主要兵种。我们熟悉的“甲骑具装”战例也大多和鲜卑人有关,这一趋势在北魏时代更是走向了巅峰,北魏孝文帝亲征南方时曾有“铁骑为群,前后相接”的盛大景象。

第三,针对北方政权的骑兵优势,特别是重骑兵的冲击战术,东晋政权在马匹、骑兵不足的情况下,也开始研发一些针对性的“以步制骑”战术。这在“未经决战”的淝水之战中尚不明显,但在淝水之战前后东晋的一些战例中,已较为突出。

重骑兵创建的直接目的就是对付轻骑兵难以穿透的步兵密集结阵,所谓“披坚执锐冲坚阵”,而对于北方民族的重骑兵,东晋“以步制骑”最直接且最有效的应对就是:进一步强化军阵的强度,强化到让重骑兵不得不付出重大伤亡才有可能突破的地步,而这样的战场交换比对组建训练成本更低的步兵显然是更为划算的。

怎么强化?东晋的答案是“车阵”。这个车和春秋时代的“战车”并不同,战车是进攻型武器,需要马匹拉动,而“车阵”用的是步兵后勤运输用的“大车”,是防御型武器,说白了,就是防御骑兵冲击用的。东晋“车阵”的集大成者是刘裕,他在北伐时曾用两千步兵组成的却月阵大败三万北魏重骑兵,这成为他军事生涯惊才绝艳的封神之战。而却月阵的精髓有三点:其一,阵型,两端临河,中间距河百步,总体呈弯月状的弧形,有效防止了北魏重骑兵从背后的迂回冲击,万一不支,还可以撤到接应的战船上;其二,大车,百辆大车连接呈弧形排列,每车配属二十七名士兵、强弩一张,并在车辕上树立大盾牌,防止北魏重骑兵冲入阵中;其三,车载强弩,在战斗后期,刘裕军甚至用上了截短的槊,用大锤锤击,一根断槊便能洞穿三四名北魏骑兵,由于弧形的迎击面小,所以北魏重骑越向前冲击,所受到的杀伤也就越惨烈,“一时奔溃,死者相积”。

事实上,尽管战车在战国中后期就丧失了战争主力军的地位,但广义上的战车始终没有完全淡出中国战争史,在某些历史时段还有相当夺目的表现。在刘裕的却月阵之前,还有卫青在漠北之战中为防御匈奴骑兵冲击而“令武刚车自环为营”,以及李陵率领五千步兵被数万匈奴骑兵包围后的“以大车为营”;如果说却月阵算是战车的一个小插曲的话,战车在明代中后期则又迎来一次新的高潮,戚继光为了防御蒙古骑兵的冲击力,用战车升级了抗倭战争中的鸳鸯阵;甚至努尔哈赤为了对付明军的火器,也创设了一种叫“楯车”的战车。

最后,想以两支军队的历史命运作为本文的结束。第一支是重骑兵。中国重骑兵的“巅峰”是隋炀帝时代,隋炀帝远征高句丽时据称带了96000名甲骑具装,且每一支单独建制的团队,骑兵所披的铠甲,以及马铠,颜色一致且质料相同,流光溢彩的铺张之中,是甲骑具装的鼎盛军容,是大隋帝国国力的极致展示。隋炀帝还曾赋诗称:“白马金具装,横行辽水傍。问是谁家子?宿卫羽林郎。”但这支可能是人类历史上最庞大的重骑兵军团,却在隋炀帝手中沦为了帝国的超巨型仪仗队,在辽河边的轻于一掷中全军尽没,而如《古代兵器通论》所说,“军败名裂,重装骑兵——甲骑具装在中国军事史的黄金时代也随之结束”。再一次唤醒,就要等到五百年后女真人的“铁浮屠”了。

还有一支是北府兵。北府兵在淝水之战中击碎了苻坚的帝国迷梦,挽救了东晋的命运;一年半后,刘牢之率领的北府兵又试图挽救前秦的命运,北上救援被慕容垂包围在邺城的苻坚之子苻登,遭慕容垂伏击后大败,刘牢之单骑逃走,苻坚大帝则在数月后被俘身亡;三十年后,有北府兵背景的刘裕代晋立宋,成也北府,败也北府。

《纸上谈兵:中国古代战争史札记》,张明扬著,山西人民出版社·汉唐阳光,2020年9月,376页,68.00元