Kathleen Kenyon, Digging Up Jericho, New York: Frederick A. Praeger, 1957 Amnon

Kathleen Kenyon, Digging Up Jericho, New York: Frederick A. Praeger, 1957 Amnon

Kathleen Kenyon, Digging Up Jericho, New York: Frederick A. Praeger, 1957

Amnon Ben-Tor, Hazor: Canaanite Metropolis, Israelite City, Jerusalem: Israel Exploration Society, 2016

William Dever, Who Were the Early Israelites and Where Did They Come From?, Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 2003

《旧约》中《约书亚记》一卷书,记载了古代以色列人在迦南所进行的一系列征伐。约书亚对若干座迦南大城实施屠城,将城中所有人口,无论老幼,一律“杀绝净尽”。这样血腥的杀戮,现代可称为“种族屠杀”,而古代有解经家曾采用不同方法为之回护。《圣经》中的“杀绝净尽”,在欧洲历史上开了不良的先例,无论是十字军东征、还是西班牙人征服美洲,都有人援引以约书亚故事,为杀戮“异教徒”来张本。这是我前文所叙述的大意(见《〈圣经〉与暴力(上):〈旧约〉中的“杀绝净尽”》,《上海书评》2020年4月24日)。

对历史学家来说,《圣经》的解经史和接受史,其重要性是无法与《圣经》叙事的历史真实问题相提并论的。《约书亚记》所记载的这一连串杀戮,在历史上真的发生过吗?这才是历史学家和考古学家所面临的迫切问题。特别是《约书亚记》对古代以色列起源这一问题,至关重要。依照《圣经》的叙述,以色列人逃出埃及之后,在约书亚统帅下,在迦南一次又一次屠城,才打下一片江山,得以在迦南立足。若无军事征服和屠城,这些逃离压迫的上帝选民便不会拥有一寸国土,后世也不会涌现出大卫王这样的雄主。所以,《圣经》所呈现的以色列起源,一方面来自上帝在西奈山顶向摩西显现、授予十诫,给予这个民族在宗教和律法上的保证;另一方面,以色列的兴起直接来自约书亚征服迦南、杀灭当地的民人,这样的杀戮为以色列民族提供了国土和物质根基。所以在讨论以色列起源时,《约书亚记》中的“杀绝净尽”事关重大,可以说牵一发而动全身。

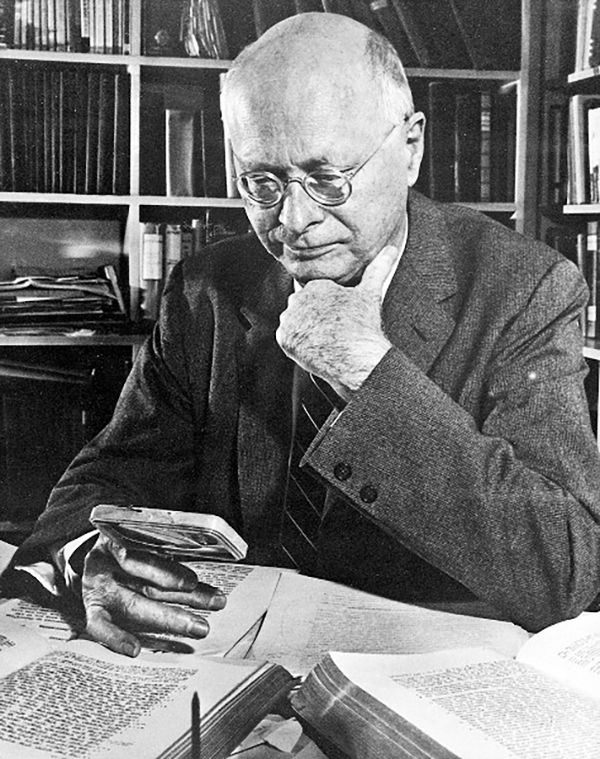

关于以色列起源,传统而且正统的说法,就是完全相信《圣经》记述。要探究出埃及之后的以色列历史,只需复述《约书亚记》基本情节即可。上世纪,持这种“武力征服说”的代表是当时最富盛名的美国考古学家奥尔布赖特(William Foxwell Albright)。奥尔布赖特从三十年代开始,一直坚持用“征服模式”来解释以色列的兴起。在其名著《从石器时代到基督教》一书中(1940年第一版),他认为约书亚的杀戮的确发生过,而且不可避免。在奥尔布赖特看来,以色列人有精良的精神装备,因为上帝赋予了他们崇高的一神论和严格的伦理法则。加上他们本身拥有游牧部落的单纯和质朴,带有原始的活力和钢铁般的意志,所以这支军队简直是无坚不摧。而反观迦南人,他们的宗教只是低级、野蛮的自然崇拜和生殖崇拜,注定要被受上帝眷顾的高等文明消灭、取代。因此,杀戮迦南人,就是高等文明对低等文明的无情打击,保证了这两支人无法结成任何形式的联盟(可参见第一版241页,或者流通更广的第二版平装本280-281页)。奥尔布赖特的意思很清楚:为确保一神论宗教的建立和发展,一切皆可舍弃,任何代价都不足惜。占领迦南是历史不可逆转的走向,对迦南人“杀绝净尽”是不得已而为之,但也是符合历史潮流的必要措施。

这样经典的“武力征服说”,很快就遭遇到考古学的阻击。圣经考古学在二十世纪勃然兴起,已成为《圣经》研究的利器。若《圣经》记载了某地发生过某事,后世学者单单凭文本考证,很难断定经中的记载是否信实。更加直截了当的方式,就是确定某地的遗址之后,派考古人员前去挖掘,以发现的古代遗存来判定历史的疑案。这便是《圣经》考古不同于书斋中学问之处。要判断约书亚征服迦南是否确有其事,考古学家就直接去挖掘《旧约》记载发生过屠城的遗址。耶利哥(Jericho)是约书亚进入迦南之后攻下的第一座城,自然就成为考古学家的首选目标。

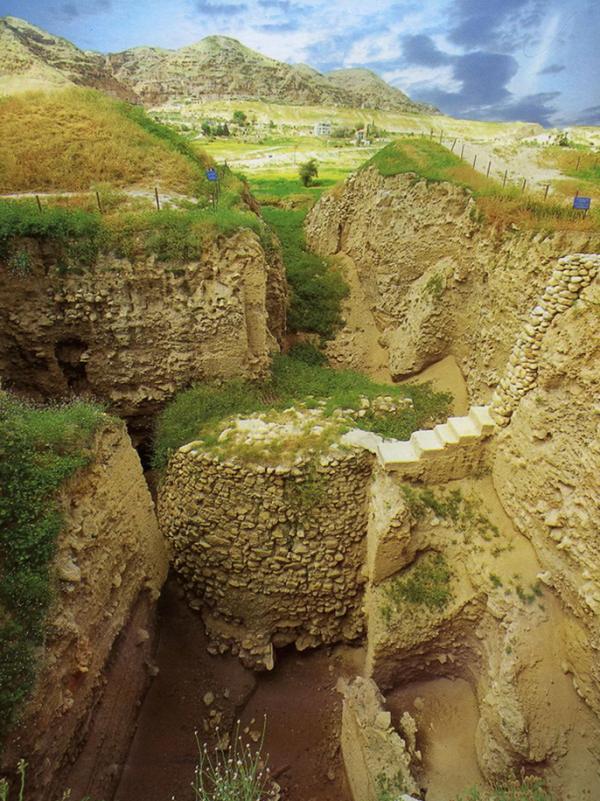

耶利哥城的遗址,距离今天的杰里科约一公里。耶利哥的位置非常关键,它扼守约旦河渡口,从两河流域西行的多条商道汇集于此,所以耶利哥是连接两河流域和巴勒斯坦的要津。从十九世纪末开始,此地已有零星的考古挖掘展开。真正大规模的挖掘,始自英国考古学家加斯汤(John Garstang)。他从1930年开始,在耶利哥连续挖掘了六年。加斯汤采用当时《圣经》年代学的主流意见,认为约书亚的征服发生在公元前十五世纪末。而他发现位于考古地层的第四座城市,年代基本符合。这座城市有明显的毁灭痕迹。比如在靠近西城墙的房间里,遗留有大麦、燕麦和洋葱等食物,还有未烘培的面团,都已被烧焦。加斯汤推测,当地的日常生活因某种灾难而突然中断。在城中央有王宫的废墟,灰烬堆积到膝盖的高度。这里明显有纵火的迹象,因为被烧焦的木料多于正常量十倍,所以一定有人故意向火中投掷燃料。这些迹象都证明耶利哥最终被人故意烧毁,作为被焚烧的燔祭(holocaust)献给神灵,这与《约书亚记》的描写完全吻合(“众人就用火将城和其中所有的焚烧了”,6:24)。城毁之后,五百年之内没有复建,也对应《约书亚记》中“有兴起重修这耶利哥城的人,当在耶和华面前受诅咒”(6:26)这一句。所以,加斯汤认定,他挖掘出的古代城墙,就是《约书亚记》中坍塌的城墙,考古证据证明《圣经》记述完全符合历史真实。

加斯汤的理论,当然是公众所乐于见到的结论。但不到二十年之后,又一位英国考古学家对耶利哥重新挖掘,否定了这位学术前辈的意见。这位重返耶利哥的学者是凯瑟琳·肯尼恩(Kathleen Kenyon, 1906-1977)。肯尼恩是她同代人中最杰出的考古学家,也是这个领域中最知名的女性学者。她生长于学术世家,是不折不扣的学二代。她从牛津毕业后,先后在非洲、中东和英国等多地持续参加考古挖掘。她长期主持第一线的田野考古,是一位不折不扣的实干家。

从1952年开始,六年期间,肯尼恩一直主持耶利哥的挖掘。这次挖掘的初衷,是为了验证加斯汤的结论。但最激动人心的发现,却是新石器时期的大量遗存,与约书亚征服一事无关。耶利哥的历史被推到公元前六千年,在当时算是人类最早的聚落,所以世界各大报纸纷纷以“世界最古城镇”为题,让肯尼恩和她的发现登上头版。而与《圣经》相关的挖掘,则令加斯汤和宗教界人士大为失望。肯尼恩采用了更科学的挖掘方法和更准确的断代,发现加斯汤对被毁城市的断代存在很大偏差。这座城市实际被焚毁的年代,要比加斯汤提出的时间还要早许多。上世纪五十年代,大部分学者倾向于认为约书亚征服发生在公元前1250至1230年期间,也就是公元前十三世纪后期。而肯尼恩发现,耶利哥从公元前十四世纪开始,就已经被毁,此后便无人在此定居。简要总结一下,肯尼恩发现,与约书亚时代最为接近的一次毁灭,实际发生在公元前十四世纪,此后耶利哥就被遗弃。也就是说,就算约书亚真地率军来到耶利哥,他会发现这里没有巍峨的城墙和坚固的城防,而只是一片废墟。

肯尼恩的挖掘带来了反转。如果公元前1230年前后耶利哥根本就没有城池和居民,那么又何谈约书亚的“杀绝净尽”呢?事实上,二十世纪在巴勒斯坦多地的考古活动,已经可以让我们更加客观地看待正统的“武力征服说”。这里必须提一下美国考古学家威廉·迪佛(William Dever)。迪佛在巴勒斯坦从事田野考古长达四十多年,总是凭借最新的材料做最一线的研究。他退休之前主要发表专业论文,退休之后,开始系统著述,将考古最新的成果向公众做清晰、系统的梳理和介绍。由于他长期在第一线,所以对考古材料烂熟于胸,讲述起来底气十足。他在2003年出版《早期以色列人是谁?从何而来?》(Who Were the Early Israelites and Where Did They Come From?)一书,基于最新的发现,对古代以色列人所摧毁的迦南城市的遗址,做了一番盘点。在《圣经》记载曾发生过征战的四十余处地点,迪佛发现,竟然只有两三处遗址出现公元前十三世纪后期的毁灭迹象(见71页)。

在他最新的著作《超越文本:考古学对古以色列和犹大的描述》(Beyond the Texts : An Archaeological Portrait of Ancient Israel and Judah),迪佛再度列表,将《约书亚记》中曾经发生征战的地点全部列出,然后一一注明是否进行过现代考古挖掘、是否出现被毁的痕迹、以及根据考古研究所确定的被毁年代(184-185页)。根据这最新一轮的清点,《约书亚记》一卷中,共有三十四个地点曾被攻克或毁灭,但只有三四处有明显被破坏的痕迹,有可能被以色列人攻占。前面已经说过,耶利哥在公元前十三世纪后期,乃是一片废墟,无人居住。而也曾发生过屠城的艾城(Ai),根据考古研究,发现在公元前2300至1200年之间,完全被废弃,无城可屠。总之,在百分之九十的迦南城邑遗址中,没有任何毁灭和屠城的迹象。所有考古证据都指向一个结论:“武力征服说”没有证据,考古挖掘与《圣经》记述完全不能吻合。

在为数不多的几个例外中,夏琐(Hazor)一地最为耀眼。《约书亚记》前一半写攻伐,大量笔墨倾注在中部地区的耶利哥和艾城。第十一章开始写北方的战事。夏琐王耶宾(Jabin)风闻约书亚已攻陷迦南多地,于是联合北方诸国,组成联军,与以色列军鏖战。结果,按照圣经的固定说法,上帝将他们“交在以色列人手里”。约书亚顺利击溃北方联军,击杀耶宾,攻克夏琐,将城中所有人“尽行杀灭”,放火将此城彻底焚毁。

夏琐位于古代以色列北境,在加利利湖以北十五公里。此地和耶利哥一样,也是古代的战略要冲。由此向北,可达大马士革,折向东南,即可抵达两河流域。夏琐一地,在青铜时代中、晚期,是迦南举足轻重的城邑。比《圣经》更早的埃及文献中,就已提到这个地名。埃及曾出土一组祝诅文(the Excretion Texts),乃是公元前第二千年初期埃及人对迦南多地以及当地首领的诅咒语。这些咒语或书于泥碗之上,或刻写在泥人身上,然后埃及人再将泥碗和泥人砸碎,以交感巫术的方式,祝祷敌人的溃败。在这些祝诅文中已出现夏琐的名字,说明早在公元前第二千年初期,夏琐在埃及人眼中地位颇为重要,已够得上“被诅咒”的资格。

现代对夏琐遗址大规模的挖掘,始自以色列考古学家伊加尔·雅丁(Yigael Yadin,1917-1984)。雅丁是近代一位奇人,能文能武,曾担任以色列国防军总参谋长,而后来以考古闻名于世。他最辉煌的业绩是挖掘了马萨达堡垒(Masada),后来这里变成以色列爱国主义教育基地。雅丁从1955年开始,就在夏琐的遗址领导挖掘,历时六年。雅丁去世时,将夏琐考古的重任交托给本-托尔(Amnon Ben-Tor)。新一轮的夏琐考古于1990年启动,一直持续至今。

如今的夏琐遗址,分为上城和下城两部分。所谓“上城”,建筑在高出地面四十米的小丘之上,建有宫室和神庙,是行政和祭祀中心。而“下城”,则指山丘下的居住区。考古学者发现,公元前1700年左右,夏琐上城已建有庙宇,发现动物骨骼以及小型祭器。与我们相关的是,在青铜时代晚期,这座城防异常坚固的城池确曾遭遇灭顶之灾。夏琐的宫殿被烈火焚毁,火势凶猛,温度估计可高达一千度,以至于将砖和陶器烧化。在被毁坏的考古地层,有两三米厚的沉积,包括灰烬、烧毁的砖块和木料,说明该城被彻底摧毁。在废墟中,发现十余座埃及雕像被捣毁。其中一座塑像,头部被利器砍掉,其他塑像的肢体都被故意损毁,而且身上有砍击的痕迹。古代的战胜者经常捣毁战败一方的神像,而夏琐的遗存显示该城经历过洗劫和充满仇恨的破坏,考古学家大都认为这很有可能是古代以色列人所为,时间在公元前1250至1230年之间。

夏琐的毁灭,迄今仍然有争议。其中比较重要的问题是,我们虽知道此城在约书亚时代被彻底焚毁,但是却不能确定进攻者的身份。有些学者采用排除法,将不可能进攻夏琐的军事力量清除,从而认为只有以色列人是最佳人选。但这离板上钉钉,还相距甚远。但是,令很多人略感欣慰的是,《约书亚记》至少没有完全杜撰夏琐的故事,至少证明夏琐一地所遭受的兵燹之祸,多多少少有一定历史依据。尽管如此,仅依靠夏琐和其他两三处的例外,无论如何也不足以改变整体的图景。按照迪佛的最新统计,在《约书亚记》中提到的所有被攻克的迦南城邑中,有高达百分之九十的遗址在公元前1250年之后的五十年中,没有任何毁于战火的痕迹。如果我们相信考古学的证据,则绝大多数的“杀绝净尽”在《约书亚记》宣称所描绘的那个时代中,根本未曾发生过。

其实,即使不看考古证据,如此大规模的“杀绝净尽”也很值得怀疑。在《约书亚记》后面的《士师记》中,我们在第一章就读到,约书亚死后,以色列人还在不断和迦南人交战。即使以色列后来愈发强盛,迦南人仍执意住在原来的村庄和城镇,没有被全部驱赶。这至少证明迦南人并没有被杀尽。将最少二万多平方公里之内的原住民斩尽杀绝,将迦南变成无人区,然后以色列人重建定居点,这实在有悖常理。事实上,很早就有学者认为,《约书亚记》和《士师记》分别保留了两个传统,一个是杀光本土的住民,一个则是新来民族与原住民共存,中间冲突不断。对《约书亚记》的怀疑,不必等到考古发现才能提出,对圣经的文本考证已经让我们无法完全相信这卷书的史料价值。而如今,考古证据更加干净利落地击破了“武力征服说”,因为我们完全看不到以色列人大规模协同作战、在迦南全境战无不胜的场景。虽然局部地区确曾出现毁灭的迹象,但像夏琐这样的例外,数量少之又少,不足以翻案。

二十世纪的考古发掘,基本证实《约书亚记》的记述不符合历史真实,这也导致绝大多数学者已经弃用“征服模式”。要探索古代以色列的起源,就必须另立新说。篇幅所限,这里只简要提一下两种理论。二十世纪三十年代,已有德国学者认为,早期以色列人并非武力入侵,而是“和平渗透”。以色列人的先祖本是游牧民族,四处迁徙,居无定所。他们最初在约旦河东岸活动,每年定期渡河寻找草场和水源,后来才逐渐移居西岸。以色列人作为外来移民,先占据高地,然后再以和平方式逐渐渗透进平原地区。此说的优点,在于与《创世记》中很多有关游牧和部落制的记载吻合,而且也避开了杀气腾腾的描写。另一个二十世纪曾流行的理论,是所谓“农民暴动说”。逃出埃及的以色列人原本不是一个单独的民族,而是由逃亡者组建的团体,由于共同崇拜给他们带来解放的亚威神(旧译为“耶和华”),从而结成一体。他们又与当地不满现实的底层迦南民众联合,出于社会政治原因,掀起暴动,反抗迦南城邦的体制。这两种假说侧重点不同,但共同之处在于否定《约书亚记》所记的大规模杀戮为真实历史事件。

既然“杀绝净尽”不曾发生过,那么《约书亚记》的编者为何要虚构出这样大规模的屠杀情景?将摩西的继任者、踏上应许之地的以色列领袖,描画成冷酷、嗜血的将领,将不曾发生过的杀戮作为赫赫战功写入以色列古史,有何意义?一种有代表性的观点认为,《圣经》编辑者将后世的历史情境或者民族情绪,经过铺陈和想象,投射到更早的历史阶段。有不少学者认为犹大国王约西亚(Josiah)在公元前621年开启的宗教改革,很可能是屠城观念兴起的契机。根据《列王记下》的记载,约西亚在位第十八年,在圣殿中发现佚失已久的律法书,于是决意毁弃亚威崇拜之外的所有传统宗教祭祀。将亚威宗教与迦南传统宗教之间的冲突,构想成不可调和的殊死决战,这样的心态很可能加剧了以色列人对迦南人的极端仇视,为构建文本中的杀戮提供了灵感。另有学者持更加极端的看法,比如以色列著名考古学家芬克斯坦(Israel Finkelstein),他将“杀绝净尽”一事的起源定在更晚的时代。公元前586年,犹大国被新巴比伦王国灭掉,以色列大批精英被强制迁到巴比伦,史称“流散时期”。亡国的屈辱,背井离乡的凄楚,混合着沮丧、失意、愤恨,便形成对外族的极度仇视,而此种仇外情绪又以想象的方式被写进民族更早的历史阶段。在想象中,以色列的先民曾经对自己的仇敌大杀大砍、斩尽杀绝,这或许给公元前六世纪的遗民带来心理上的慰藉和补偿。总之,这些解释都试图找到一个关键的历史时刻,在这个时刻,以色列人需要培植和宣扬一种残酷无情的战争观。然后,《圣经》编纂者就将公元前七世纪或六世纪的愤懑,倾泻进记载公元前十三世纪战争的早期史中。

《旧约》中“杀绝净尽”一事,既关乎《圣经》解释史和接受史,也关乎历史学和考古学。正是依赖考古学,我们才可能对《约书亚记》所记事件之真伪做出评判。而得出的结论,会让很多人感到悲喜交集。对力主《圣经》记述无谬误的人来说,可悲之处在于:历史上并不存在大规模的军事征服,《约书亚记》的记述被证伪,《圣经》或者夸大了局部的冲突,或者将后世的历史和情怀投射到更古的时代。而可喜的是,曾让廷德尔、潘恩怒火中烧的那些残酷杀戮,让奥利金以寓意解经法来稀释和虚拟化的那些“杀绝净尽”,竟然根本没有发生过。拜考古学之赐,上帝和《圣经》人物都不必再背负残忍好杀的罪名,基督教历代的护法也终于可以含笑九泉。只是我们不要忘了,即使考古学以最直观、最简洁的方式剥夺了《圣经》部分内容的历史真实,但“杀绝净尽”所树立的先例和圣战模式,却已然在历史上产生了不可逆转的影响。考古学可以证明在《旧约》历史上,约旦河西岸无战事,但后续历史中已经发生过的那些残杀,恰恰就是从这些虚构的屠城中得到了启示和榜样。这时,我们能做的就是两件事:接受考古学的结论,不再坚持《约书亚记》中的屠杀为历史真实,同时也需继续检讨《圣经》文本中想象出的屠城,又是如何导致后世出现了真实的、血淋淋的“杀绝净尽”。