如今中国人的餐桌上早已少不了辣,但是五百年前,中华料理中都还没有辣椒的一席之地。那么,辣椒是如何传入中国并且迅速征服中国人的餐桌和胃的?

如今中国人的餐桌上早已少不了辣,但是五百年前,中华料理中都还没有辣椒的一席之地。那么,辣椒是如何传入中国并且迅速征服中国人的餐桌和胃的?

如果说辣椒抵达南亚和东南亚等地的运输渠道是通过葡萄牙人开拓的海上航线;那么辣椒的中国之旅,则很有可能经由陆路深入到境内各个地区。辣椒一旦到达某地,就开始展现出蓬勃的生命力,使出浑身解数,逐渐成为当地菜肴里的核心担当。

辣椒与中国的相遇

辣椒进入中国的确切入口或者说最有可能的传播路线是哪条?这个问题的答案,至今仍有多种说法。我们知道,16世纪时,葡萄牙占领了中国的港口城市澳门,但尚无证据表明,澳门是辣椒逐渐传播到内地广袤领域的出发点。除此以外,尽管就像辣椒曾经席卷了印度和泰国的饮食界一样,辣椒在中国一些地方的散播和融入速度也十分惊人,且影响深远。但在中国其他地区,辣椒还不太为人所知,地位也比较边缘。这种并不均匀的接受模式证明了近些年来食物历史上一个比较主流的观点:辣椒曾经通过多条传播路线进入中国。

如果说辣椒抵达南亚和东南亚等地的运输渠道是通过葡萄牙人开拓的海上航线;那么辣椒的中国之旅,则很有可能经由陆路深入到境内各个地区。辣椒一旦到达某地,就开始展现出蓬勃的生命力,使出浑身解数,逐渐成为当地菜肴里的核心担当。综观中国各个地区的美食,烹饪时最爱用辣椒的莫过于四川和湖南。

四川和湖南属于中国南部的内陆省份,彼此之间并不毗邻。关于辣椒如何来到这里的问题一直是人们关注的焦点,目前最被认可的猜测是:辣椒是经由印度和缅甸的陆上路线来到这里。

汉学家E.N.安德森(E. N. Anderson)曾在他1988年的一项研究报告中,给出了精辟总结:

辣椒在16世纪时由葡萄牙人带到东方,与其他传入东方的单一作物番茄或茄子不同,辣椒这种作物不仅是当地蔬果的一部分,也成为当地饮食文化体系的一部分,甚至席卷远东,产生了划时代的影响。也许自从“蒸”这种烹饪技术发明以来,没有什么能像辣椒那样对旧世界的烹饪文化产生如此强烈的震撼和改变。

在葡萄牙人的推动下,辣椒热席卷了泰国、朝鲜和日本,但中国地域广袤,辣椒的魔力尚不能完全覆盖。并且四川和湖南辣椒的传入者有可能是进行边境贸易的中东商人而非葡萄牙人。在古老的丝绸之路上,这些中东的贸易商们一直有以香料交换中国的丝绸、瓷器和茶叶的传统。

阿拉伯食物历史学家查尔斯·佩里(Charles Perry)曾提出一个目前已经基本得到证实的观点,即来自霍拉桑(Khorasan,地理范围上覆盖了今天的伊朗、阿富汗和土库曼斯坦部分地区)的波斯商人将辣椒引入克什米尔和尼泊尔,因此当地人对辣椒的称呼就是Khorsani。辣椒传播者的路线继续向北,穿过印度东北部(今天的孟加拉国)和缅甸北部,直至四川。而有关湖南的辣椒传播路径则没有那么确定。湖南的辣椒有可能是通过陆路,从四川辗转而来。但从地理位置来看,位于中国东南部的湖南遇到海上而来的辣椒的可能性更大。湖南省的辣椒传播之路有可能是从澳门开始,经由广东北上到达湖南;甚至有可能是从福建港进入内陆,向西穿过江西来到湖南。毕竟一直以来中国福建与葡萄牙的贸易联系都比较密切。1955年,中国历史学家何炳棣在他一篇名为《美洲食用作物传入中国概述》(The Introduction of American Food Plants into China)的论文中,开创性地概述了花生和红薯进入中国的途径。虽然其中没有提到辣椒,但也足以作为参考。

葡萄牙人在第一次登陆广州6年后,也就是1522年被中国政府驱逐了出去。但他们没有完全离开,而是沿着中国海岸线来到了福建的南部港口。他们对中国皇帝的贸易禁令置若罔闻,在那里继续私下从事非法贸易。从福建到当时还没有成为国际贸易港的上海的中国东南部海岸线一直小心进行着诸如棉花之类的海上贸易。何炳棣还指出,其实中国本土商人早在15世纪初期,即中国完成了闻名遐迩的海上远征之后,就与诸多南太平洋岛屿地区有了商业贸易往来,算起来时间长达百年(如果给这些历史写一本书,按照畅销书的取名习惯,得叫“中国发现了世界”)。甚至有可能,这些中国商人在葡萄牙人登陆广州以前,就已经在海上与葡萄牙的商船碰过面了。何炳棣还解释说,以红薯为例,一直以来有人认为红薯可能是通过福建港口进入中国的,但中国当地一些历史文献证据则表明,红薯也可能来自印度和缅甸的陆路通道,遵循缅甸接壤处—云南—四川以南这样的传播路径。实际历史或许正如今天食物历史学者们的主流观点,辣椒最有可能的传播路径其实至少有两条,这些不同的传播路径几乎发生在同一历史时段内。玉米也可能经过了同样的传播路径。

所以很有可能,一些辣椒是坐着船,漂洋过海从东南沿海的转口港登陆中国;而另一些辣椒则搭乘商人的大篷车,穿越恒河平原,翻越中缅边境,经陆路进入中国西南部。有意思的是,辣椒在中国一些地区极受追捧,而在另一些地区却被打入冷宫。正如著名历史学家李嘉伦(Caroline Reeves)所指出的,在中国极富研究价值,且史料丰富的地方志中留下了众多关于辣椒的记载。比如,记录于1671年,上海以南的浙江省山阴县的辣椒栽种情况(“腊茄是红色的,可以代替辣椒[即四川胡椒]”);再比如1682年辽宁盖平县(今盖州市)的地方志里也有关于辣椒的书面记载。辽宁是一个远离北京的东北省份,地理上与朝鲜半岛接壤。所以可以推定辽宁地区最早出现的辣椒应是来自朝鲜,或者也有可能来自日本,而日本的辣椒不用说是来自葡萄牙人。尽管浙江和辽宁这两个省份的饮食口味并不以辛辣闻名,但关于辣椒的记录在时间上都早于湖南(1684)和四川(1749)。相反,如果辣椒的陆上传播路径真的是由四川向东传到湖南,那么它一定会经过位于两者之间的重庆,而重庆的饮食文化常常被归类为川菜的一个分支。

虽然辣椒有可能在16世纪初就传入中国,但与辣椒有关的书面记载却要等到明末。1591年,明代养生专著——高濂的《遵生八笺》里,就将辣椒的用途定义为赏心悦目而非口舌之欢:“番椒,丛生,白花,子俨秃笔头,味辣,色红,甚可观。”这不由让人想起辣椒在刚进入西班牙和葡萄牙时,也同样仅当作观赏植物种植。自古以来,红色一直是中国文化推崇的一种鲜艳夺目的颜色。红色象征着生命、健康和活力,而像浆果般的红色果实,甚至比最红的覆盆子还要红,看上去确实是一种红红火火的吉祥预兆。几乎在高濂写下《遵生八笺》的同一时期,中国著名剧作家、诗人汤显祖在《牡丹亭》里也称赞了辣椒的“中乘秒品”。这种带有东方意味的赞赏之语,一旦经过翻译就丧失了其中的风雅,变成一句轻描淡写的赞美。

从茱萸到辣椒

对于舌尖上的基本味型,中国的味道分类一直较西方宽泛。西方世界直到最近几年才将某些富含谷氨酸钠的食物产生的浓缩味道,以“鲜味”(Umami)添加到一直以来的“咸、甜、苦、酸”四种基本口味当中。而在中国,虽然味道分类在不同地区各有差异,但总是能赋予更详细的定义,尽管其中有些分类——比如“怪味”——听起来似乎不够精确。但不管怎么说,辣味在中国是一直存在的。最有趣的一点是,在辣椒来到中国,出现在中式菜肴里前,中国人就早已品尝过辣味。类似于印度烹饪文化,早在公元前16世纪,辣就已经成为中国菜系中的一种元素,正如当时的商朝大臣兼宫廷大厨伊尹阐述的五味体系——咸、酸、甜、苦、辣。和印度一样,中国菜肴里的大部分辣味来自芥菜籽、辣根和生姜,能带来辣味的香料家族不断壮大,最终将包括印度黑胡椒、小豆蔻、桂皮、肉豆蔻干皮和肉豆蔻,以及辣萝卜和花椒的果实。在英语中,花椒常被误译作四川胡椒。所以在辣椒到来之前,以上这些都是中国菜肴里辛辣味道的主要来源。

除了这些香料,辣味还来自一种中国大陆和台湾东南部的植物——茱萸(又称越椒),在东南亚以及日本的大部分地区,这种植物也有生长。在唐代,茱萸是烹饪慢熟菜肴时必备的调味品,通常磨成糊状加入其中。古时的保鲜技术尚不发达,茱萸的辛辣气味可以掩盖掉一些不那么新鲜或有点腥膻的猪肉、羊肉或牛肉的味道。直到今天,茱萸仍被种植以入中草药,据说有消肿止痛和驱湿化瘀等功效。而它的烹饪功能现在只能在一些古法食集或唐风古诗里寻得痕迹。明末时辣椒的到来,使得茱萸成为一个很快被世人遗忘的古物。遭遇了类似境况的还有山茱萸(Cornus Kousa)。山茱萸是落叶乔木山茱萸树的苦果,在中国古代烹饪中常用作腌鱼、肉汤和面条的调味,在辣椒出现后同样迅速衰落,沿着同样的路径退出了美食的历史舞台。

川菜与湘菜的辣味之争

湖南菜又称湘菜,是中华美食中最推崇辣味的菜系之一,辛辣程度比川菜更甚。湘菜的特点是干辣,刺激效果就主要来自红辣椒。同时米醋的巧妙使用又能出神入化地抵消掉辣椒给舌尖带来的过分炙热感。湘菜的常见调料中还有一种剁椒,这是用醋和盐腌制而成的辣椒泡菜,用法灵活多样。无论是一碗热气腾腾面条最后的浇头,还是用来自湘江的新鲜鲤鱼制成的剁椒鱼头,都少不了它的隆重登场。在湖南,吃辣椒是一门养生学。冬天的水煮肉里加辣椒,能温暖血液,驱寒保暖;夏天的腊肉里加点辣椒,能打开身体毛孔、祛除湿气和暑气。同世界其他地方黑胡椒的吃法一样,湘菜里的干辣椒可以切成小块;或整颗投入菜肴汤羹里调味。比如加入了花生、大蒜、干辣椒和剁椒的湘式烟熏牛肉。

湘菜那种干辣味最好的代表就是干锅。干锅通常以牛肉、鱼或豆腐为基础食材,挑选红绿椒、芹菜、豌豆、竹笋、莲藕、蘑菇等各式丰盛蔬菜,配以鲜辣椒、辣椒酱、决明子、八角茴香、茴香籽,大量的洋葱,以及其他一堆热情洋溢的香料,聚在一个小锅里彼此碰撞、快火炒成。相比它的四川表亲——“麻辣香锅”的菜式,湖南的“干锅”相对更少油、口感更干脆。而麻辣香锅在炒制时会采用一些高汤勾兑来降低菜的辣度。

四川的饮食习惯与湖南有诸多相似之处,但川菜有其更独特的地域特点。肥沃的四川盆地,稻花飘香,蔬果遍地;而高纬度地区的山林里则蕴藏着丰富多样的菌类。兔肉不算是肉食的主流,在中国其他地方嗜吃的人也不多,不过在四川却是一道热门菜。酸奶也在当地饮食体系里,最早由中世纪印度和中国西藏商人引入。不管烹饪何种菜肴,辣椒都与四川的美食并驾齐驱,几乎完全取代了历史上茱萸的烹饪调味功能。在食物保存上,辣椒也大有可为——干燥、泡制和腌制。腌制这种肉类保存方法除了用到辣椒,还需要当地盐泉中的盐,风干前的肉制品会涂上大量的辣椒油。人们对辣椒和花椒的口感认识十分清晰,辣椒在嘴里产生的感觉与花椒不同,后者像是局部麻醉剂一样,会给口腔带来一种刺痛和麻木感,而伴随辣椒而来的是舌尖的滋滋灼烧感。以黄豆为基础的辣椒酱——豆瓣酱,是川菜里另一种必不可少的调味品。火上煮着丰富高汤的辣味火锅是川菜里的经典大菜。酱料对菜肴的画龙点睛之处也不可忽视。比如,“鱼香”这种味道,字面意思是“鱼肉的鲜香味”,但其实不含任何海鲜佐料,而是由豆瓣酱、腌辣椒、糖和米醋的综合作用而成的滋味。之所以称为“鱼香”,是因为它们传统上曾经是烧鱼肉时的调料。由此而来的“鱼香茄子”这道菜,初尝的人会觉得有些费解。此外川菜里还有一种著名的滋味——“怪味”,由鱼香、芝麻酱、黑米醋、四川胡椒、酱油和黄米酒混合而成一种独特味道。四川人在炖鸡或烧猪肚时常常会用到,也可以裹在干蚕豆表面,变身成一道美味的小吃“怪味豆”。

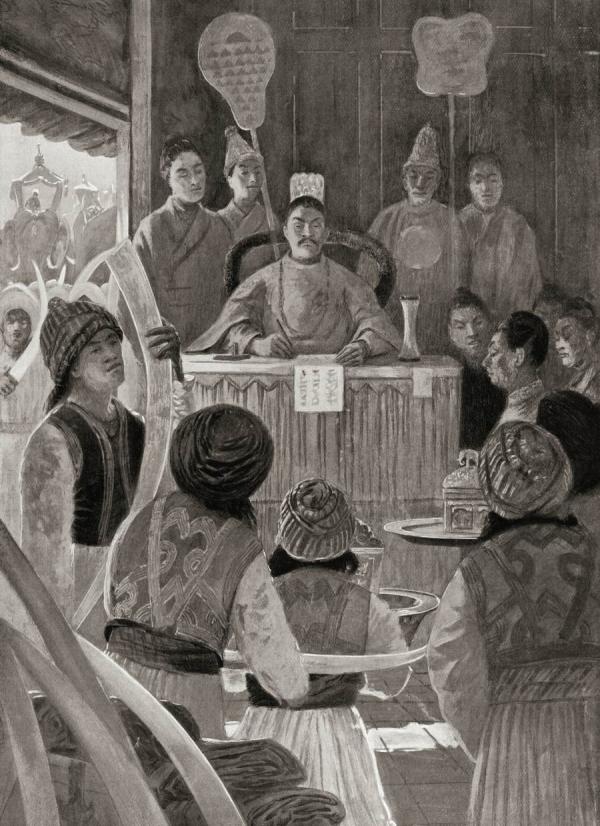

国际上最有名气的四川菜应该要数宫保鸡丁。这道菜用腌制过的鸡肉丁、葱段以及花生仁一起入锅大火炒成,在油锅里一起吱吱作响的还少不了整颗的干辣椒以及花椒。宫保鸡丁的命名来自19世纪中国一位清朝总督丁宝桢(宫保是他死后朝廷追封给他的“太子太保”宫衔的简称)。据说这位总督十分爱吃花生,所以才改良酱爆鸡丁有了后来宫保鸡丁这道菜,但对于大部分四川人来说,宫保鸡丁那股麻麻辣辣的滋味才是四川人孜孜以求的。随着时间的推移,这道菜所采用的辣椒开始被固定为一些特定品种,其中最常见的即是在中国称为“朝天椒”的辣椒。朝天椒属于中等辣度、一年生辣椒品种,其锥形的红色果实自然向上生长。正是因为这一特性,它曾经被中国人当作观赏植物种植。

其他四川菜的名字在中文里十分奇异生动,比如“麻婆豆腐”。这道以豆腐为主菜的菜肴采用豆瓣酱、干辣椒面、辣油和四川花椒调味。再比如“蚂蚁上树”这道菜,是把猪肉末撒在粉丝上,浇上用辣椒面、米醋、大豆、大蒜和生姜调成的酱汁。

对于接纳辣椒进入饮食文化的地区而言,辣椒给当地的日常饮食带来了不少好处。与其他地方一样,辣椒是一种低廉的经济作物,易于种植且产量可观。在来到中国后不久,适应当地气候传播的特定辣椒品种就被培育出来。其中一些辣椒品种生存率与挂果率都表现极佳,以至于荷兰植物学家尼古拉斯·冯·雅坎在1776年进行有关辣椒品种的分类研究时,特意记录了一种他称之为Capsicum Chinense(黄灯笼辣椒)的类型。尼古拉斯给他所见辣椒的这个命名源自一个错误的认识。他推测这种在中国当地菜肴中普遍采用的辣椒一定也是原产于中国,但他弄错了。他所见到的中国人最常使用的红辣椒实际上属于帽子辣椒系列,这个系列品种中最典型的莫过于哈瓦那辣椒,和所有同类辣椒品种一样,起源地都在美洲。对于穷人来说,辣椒不仅丰富了食物的味道,同时也带来了丰富的营养价值。穷人的食物往往品种单一、味道单调,因此他们非常乐意接受任何能调味菜肴同时又经济实惠的食物。这种情况下,辣椒往往也会与贫困或周期性的经济衰落联系在一起。根据《今日北京》(Beijing Today)的报道,湖南有一句谚语,大致意思是经济能力差的人,大都是靠“辣椒酱下饭”的。“辣椒酱”像是味觉上的一层坚实外壳,以辛辣的滋味包裹住了平庸的食物,化腐朽为神奇。

如今,正如世界上越来越多“为辣疯狂”的地区一样,中国美食里的众多传统菜肴也开始“染指”辣椒。川菜在历史上向来独树一帜,今天又因其麻辣的口味,在全国范围内越发火爆。甚至连沿袭历史传统、以正统著称的国菜北京烤鸭,也为了迎合大众的口味而做出改变。一些北京烤鸭餐馆就在配菜黄瓜外加入了辣椒,或用辣椒酱替代了传统的甜面酱。根据《中国国家地理》杂志的说法,熊熊燃烧的辛辣口味与蠢蠢欲动的不安青春之间似乎有种天然的联系,所以“在小餐馆,特别是开在大学附近的小餐馆里,‘疯狂烤翅’的味道已经成为许多毕业生共同的有关大学的难忘回忆”。