本文站在才子佳人故事经典化和“唐伯虎点秋香”古今叙事演变的高度上,深入探析“唐伯虎点秋香”故事在明末清初小说、戏曲中的演变历程及其特征、意义。

本文站在才子佳人故事经典化和“唐伯虎点秋香”古今叙事演变的高度上,深入探析“唐伯虎点秋香”故事在明末清初小说、戏曲中的演变历程及其特征、意义。

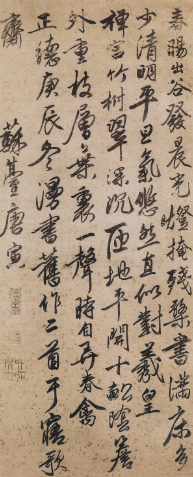

“唐伯虎点秋香”故事自明人将此风流韵事附会于明中期“吴中四才子”之一的唐寅身上以来,经各类文学作品推衍变化、踵事增华,在文人士大夫阶层与民间社会广泛传播流布,至今为人所津津乐道。其从古及今的演变过程历时漫长、头绪繁复、形态多样,反映出一个才子佳人故事由典型叙事走向经典叙事的完整历程。

从该题材的晚明文言笔记小说到冯梦龙白话小说《唐解元一笑姻缘》,开启了故事经典化的起点;从孟称舜《花前一笑》杂剧到朱素臣《文星现》传奇,是为经典化的深入;从小说、戏曲中的“一笑”叙事到清代中后期以《三笑姻缘》为代表的“三笑”系列弹词及地方戏,展示出经典叙事的成熟;民国“鸳鸯蝴蝶派”小说家程瞻庐长篇小说《唐祝文周四杰传》的诞生,则标志着经典化之现代转换的完成;二十世纪九十年代,周星驰、巩俐主演的电影《唐伯虎点秋香》甫一上映,便产生轰动效应,被誉为港式喜剧的巅峰之作,这又标志着后文本时代语境下,古代经典的现代颠覆与重构。

本文正是站在才子佳人故事经典化和“唐伯虎点秋香”古今叙事演变的高度上,深入探析上述前两个阶段的演进、创变状况,即“唐伯虎点秋香”故事在明末清初小说、戏曲中的演变历程及其特征、意义。

一、“唐伯虎点秋香”故事在晚明小说中的演变

“唐伯虎点秋香”故事的雏形在晚明时期的数种文言笔记小说中均有著录,然而故事的基本定型以及在此基础上作为后世文本经典的初步确立则主要得益于晚明小说家冯梦龙对该故事的关注、辑录、扩写与再创作。据学界考证,较早载录“唐伯虎点秋香”故事雏形的晚明笔记小说有如下数种:分别为周玄暐《泾林杂(续)记》、佚名《蕉窗杂录》、署名浮白斋主人《雅谑》、王同轨《耳谈》、姚旅《露书》、朱秀美《桐下听然》等。其中,周玄暐《泾林杂(续)记》所载为冯梦龙《古今谭概》(《古今笑》)一书引用,收在该书佻达部第十一“佣”条。当中的叙述虽远远算不上详尽,却已大体勾勒出“唐伯虎点秋香”故事的叙事框架:唐寅出行,偶遇一婢女,一见钟情。为接近意中人,他隐蔽身份入婢女所在主家为佣,又设法得到主家信任,最终娶得婢女,并偕其回到故里苏州。后来,主家大人在苏州偶遇唐寅,一番试探后,才得知真相。浮白斋主人《雅谑》中所载“唐伯虎点秋香”故事雏形与上述引文在情节内容上亦出入不大。而佚名《蕉窗杂录》卷二《唐伯虎轶事》所载则与以上所引不尽相同,主要区别在于:《蕉窗杂录》一方面补充了唐伯虎替代主家儿子作文,以此赚得主家信任,并以主家儿子为突破口谋意中人为妻的细节;一方面又增加了初次见面时,婢女对唐寅的相视一笑,特别是两人于新婚之夜以对话的方式对晤面一笑所作的回顾与解释。这就初步奠定了“一笑”在“唐伯虎点秋香”故事中所起到的线索作用。

冯梦龙正是根据《蕉窗杂录》、《泾林杂(续)记》等文献中的这些叙事,将其扩充改写成了另一篇文言笔记小说《唐寅》,收在《情史类略》卷五情豪类当中。他在创作《唐寅》时还参考了《耳谈》一书中的相关记载。该书所言“陈玄超事”,与唐伯虎故事相似,唯一的不同在于两人的家族背景与主体身份,唐为才子,陈为官宦子弟,以及由此而决定的两人身份最终透露的方式与结局。《耳谈》的作者为王同轨,约明泰昌前后在世。后来,晚清学者俞樾在其《茶香室丛钞》卷十七中又转述了董恂《宫闺联名谱》中所引《耳谈》“陈玄超事”。

除此以外,俞樾还在同书同卷引述了《桐下听然》中的另一则唐伯虎故事。据学界考证,《桐下听然》的作者叫朱秀美,明万历以后人,该书或成于启祯间。这则简略的故事与唐寅设计谋娶婢女的主流叙事相比,其侧重点转至极言唐寅桀骜不羁的名士风度,但却由其名士风流引出了《蕉窗杂录》、《耳谈》等文献中同样存在的“一笑”叙事。比朱秀美稍早的万历间人姚旅则在其《露书》中载有“唐伯虎点秋香”故事雏形的又一种版本,是篇为清人梁章钜《浪迹续谈》卷六《秋香》所引,与《耳谈》“陈玄超事”相类。

《桐下听然》、《露书》二书所载较之冯梦龙《唐寅》的写作年代孰早孰晚,冯氏创作《唐寅》时是否参阅过二书中的相关内容均已无从确考,但“唐伯虎点秋香”故事雏形在晚明文言笔记小说中的风行却是不争的事实,而冯梦龙对于该故事雏形的辑录,尤其是博采诸家式的扩写则大有推导之势,助力了“唐伯虎点秋香”故事的完善与传播。

据学界考证,收录了《唐寅》的《情史类略》成书于万历后,差不多同时的天启四年(1624),冯梦龙编写的《警世通言》刊行,该书卷二十六收有《唐解元一笑姻缘》一篇。这又是冯氏综括《泾林杂(续)记》、《蕉窗杂录》、《耳谈》等书相关记载而附会创作的另一“唐伯虎点秋香”故事,特别值得关注的是,此番他选用的是白话小说的体裁。而正是由于体裁的改变,《唐解元一笑姻缘》的传播与影响比此前产生的任何相关文言笔记小说都要广泛。甚至可以说,《唐解元一笑姻缘》的问世标志着“唐伯虎点秋香”故事正式确立了其经典化历程的真正起点,这一结论也是与上述系列相关文言笔记小说相比较而得出的,具体表现有三:

第一,人物形象基本定型,唐伯虎艺术形象由简单而趋于丰满、鲜明。无论在《泾林杂(续)记》、《蕉窗杂录》、《耳谈》、《露书》、《桐下听然》、《雅谑》、《情史类略》等文言笔记小说中,还是在《唐解元一笑姻缘》里,主要塑造的人物形象有三位:作为才子或官宦弟子的男主人公、作为婢女的女主人公以及婢女东家的男主人。上述笔记小说中,男主人公或云唐伯虎,或谓陈玄超,或曰吉道人,到了《唐解元一笑姻缘》中,便将故事附会在唐伯虎身上;上述笔记小说中,女主人公分别称桂华、无名女郎、宦家从婢、桂花、秋香、华家小姬、秋香、桂华,到了《唐解元一笑姻缘》中,径称秋香;上述笔记小说中,婢女家的男主人分别称无锡华学士、吴兴某仕宦家主人、宦家主人、上海宦家主人、华学士鸿山、无锡华学士、锡山华虹山学士,到了《唐解元一笑姻缘》中,则称无锡华学士。“三言”通行后,以上三个称谓均为后世大部分的相关文学作品所沿用。

比人物称谓的基本确定更重要的是,冯梦龙在《唐解元一笑姻缘》中将唐伯虎这个艺术形象塑造得有血有肉、生动鲜活。唐伯虎(陈玄超、吉道人)形象在上述文言笔记小说中始终处于中心地位,然而限于篇幅,诸篇对于这样一位中心人物的刻画并不够深入。这位类型化的才子形象可以成为任何一位风流才士的代言人,因此他既能冠之以唐伯虎的大名,也能以陈玄超、吉道人等不同称谓而出现。《唐解元一笑姻缘》中的唐伯虎形象则鲜明而丰满,他既是历史人物唐伯虎在小说创作中的艺术再现,更是冯梦龙根据创作需要而塑造的典型人物。

小说开篇就交待了现实中的唐伯虎先高中解元,后受科场作弊案牵连落第,从此绝意功名的人生经历,并引用唐寅所做的两首诗突出了他性格特征中才情放旷、放浪形骸的一面,诗云:“三通鼓角四更鸡,日色高升月色低。时序秋冬又春夏,舟车南北复东西。镜中次第人颜老,世上参差事不齐。若向其间寻稳便,一壶浊酒一餐齑。”又云:“不炼金丹不坐禅,不为商贾不耕田。闲来写幅丹青卖,不使人间作业钱。”然而,历史上的唐寅既恃才傲物,又是穷困潦倒的,小说却并不囿于史实的束缚,而是随着点秋香故事的展开将伯虎摹绘成了一位生活富足、超然物表、用情深挚、足智多谋的文人形象。这一艺术形象时时反映在小说中俯拾即是的细节描写里。其中,唐伯虎在华府挑灯选妻的一段描写对于其机智性格的刻画至关重要,而这段描写正是上述诸种文言笔记小说中所没有的。托名“华安”的唐伯虎眼见秋香不在待选的丫鬟之列,并没有向华夫人贸然表态,而是暗自压住心中的念想,默然不语,察言观色,待夫人发言后,才有的放矢,巧妙自如地予以回复,促使夫人将府中丫鬟悉数遣出。当其相中秋香后,也没有即刻说破,在老姆姆过问后才表明意向。整个选妻过程中,伯虎仪态自然稳重,言行合情合理,没有引起华夫人的怀疑猜忌,一位足智多谋、沉着机灵的才士形象遂栩栩然如在目前。而随后作者对于“华安”回到典铺后亦喜亦忧的心理刻画,更将唐伯虎潜藏在理智背后暂时压抑着的矛盾心情摹写殆尽。

《唐解元一笑姻缘》中秋香、无锡华学士的艺术形象也在笔记小说创作的基础上逐渐明晰。笔记小说中已经有秋香在洞房里与伯虎对话以及华学士与伯虎饮酒的情节,《唐解元一笑姻缘》对这两处情节加以扩写,情真意切、倾慕伯虎文才的秋香形象和满心疑虑的华学士形象由是跃然纸上。

第二,情节结构趋于丰富精巧,篇幅内容上的大大增加为《唐解元一笑姻缘》情节结构的设置提供了较大的文本空间。在上述文言笔记小说中,有关“唐伯虎点秋香”故事的演绎都相对简单,缺乏背景交待、细节描写、悬念照应。这些文本缺陷在《唐解元一笑姻缘》中均得到了大幅度的改善。上文已经论及《唐解元一笑姻缘》对小说男主人公唐伯虎生平履历的交待,不仅如此,小说对点秋香故事的发生背景也做了要言不烦的渲染铺垫,看似闲笔,却烘托出唐伯虎邂逅秋香的环境与氛围:苏州繁华闹市中灯红酒绿、游人如梭,却没有真正能够吸引伯虎之处,频繁索要诗画的“斯文中人”更令他很不耐烦。这种百无聊赖、颇不耐烦的心态与见到秋香后“神荡魂摇”、“心中如有所失”的情状形成了鲜明对比,从而更突出了秋香一笑的魅力以及伯虎动情之切。可见,这样毫无枝蔓的背景交待是十分必要的。

上文亦论及《唐解元一笑姻缘》中大量的细节描写。这些细节描写不单有利于人物形象的刻画塑造,更推动了情节的发展与叙事的进程。如唐伯虎在觅船、搭船过程中的一系列行动与对话,便细致地描画出他故作的镇定与掩饰不住的心急如焚。“次日,到了无锡,见画舫摇进城里。解元道:‘到了这里,若不取惠山泉也就俗了。’叫船家移舟去惠山取了水,原到此处停泊,明日早行。‘我们到城里略走一走,就来下船。’舟子答应自去。”十分巧妙又极为自如的一句话就为上岸寻访秋香找到了借口,伯虎的机智可见一斑,更重要的是由此而情节得以拓展,下一段叙述很自然地就由船上转到了无锡城中。

《唐解元一笑姻缘》除了细节描写可圈可点,其中设置的悬念与照应也使整篇小说显得针线绵密、结构精巧、跌宕有致。如伯虎暗自偕秋香离开华府时,于壁间题诗一首:“拟向华阳洞里游,行踪端为可人留。愿随红拂同高蹈,敢向朱家惜下流。好事已成谁索笑?屈身今去尚含羞。主人若问真名姓,只在‘康宣’两字头。”作者对此诗的意蕴、好处不置一词,接着就写道:“是夜雇了一只小船,泊于河下。黄昏人静,将房门封锁,同秋香下船,连夜望苏州去了。”这不禁给读者设置了一个悬念,此诗用意何在?作者安排这一情节的用意何为?小说在后面的叙事中对此有好几处照应,“学士沉思,莫测其故。抬一看,忽见壁上有诗八句,读了一遍,想:‘此人原名,不是康宣。’”“少顷,解元暂起身入内。学士翻看桌上书籍,见书内有纸一幅,题诗八句,读之,即壁上之诗也。解元出来,学士执诗问道:‘这八句诗,乃华安所作,此字亦华安之笔,如何又在尊处?必有缘故,愿先生一言,以决学生之疑。’”最后,这首诗所蕴含的悬念终于在华学士得知伯虎的真实身份后解开:

士回到舟中,将袖中诗句置于桌上,反覆玩味:“首联道‘拟华阳洞里游’,是说有茅山进香之行了。‘行踪端为可人留’,分明途遇了秋香,担阁住了。第二联:‘愿随红拂陪同高蹈,敢向朱家惜下流。’他屈身投靠,便有相挈而逃之意。第三联:‘好事已成谁索笑?屈身今去尚含羞。’这两句明白。末联:‘主人若问真名姓,只“康宣”两字头。’康字与唐字头一般,宣字与寅字头无二,是影着唐寅二字。我自不能推详耳。他此举虽似情痴,然封还衣饰,一无所取,乃礼义之人,不枉名士风流也。

随着悬念的解除,小说也就接近尾声。这首诗所引发的悬念可看作小说后半部分的一条潜在的线索,这条暗线与正面叙事齐头并进,最终于篇末绾合汇融,这种殊途同归的叙事方式使情节奇巧有致,也令读者回味无穷。

《唐解元一笑姻缘》较之晚明笔记小说中的“唐伯虎点秋香”故事,情节结构方面最显著的特色就是“一笑”统摄地位的确立。如果说由伯虎壁上题诗引起的悬念可作为小说后半部分的一条暗线,那么“一笑”则是贯穿于整篇小说的一条“红线”,也是小说情节结构的重心所在。周玄暐《泾林杂(续)记》所载“唐伯虎点秋香”故事、冯梦龙《唐寅》并无“一笑”之情节;《桐下听然》谓伯虎与华学士鸿山“当谈笑之际,华家小姬隔簾窥之而笑,子畏作《娇女篇》贻鸿山,鸿山作《中酒歌》答之。”全篇仅略及“一笑”而已。《蕉窗杂录》、《耳谈》、《露书》等笔记小说中涉及“一笑”的情节也只有两处:两人邂逅时,女方相顾一笑,此其一;两人婚后,对当初一笑的回忆,此其二。到了冯梦龙的《唐解元一笑姻缘》中,“一笑”则不仅以“题眼”出现在小说的标题中,而且在文中以不同的形式反复出现了五次之多,分别是:两人相遇时,秋香对伯虎一笑;伯虎选妻时,秋香对伯虎一笑;洞房花烛夜,伯虎、秋香相与议论并解释当初的一笑;伯虎作诗回忆当初的一笑;华学士解诗时领悟到秋香对伯虎的一笑。小说的情节结构也正是围绕着这反复出现的“一笑”铺张开来。“一笑”不仅成为小说的关键性情节,亦成为小说的中心主题,更成为后世相关文学作品在主题、情节上的关键词之一,以及“唐伯虎点秋香”故事的文化符号之一,由是而确立了《唐解元一笑姻缘》作为“唐伯虎点秋香”故事在演变早期的经典性地位。

第三,小说语言愈加生活化,更与人物身份相符。作为白话小说,《唐解元一笑姻缘》在叙述语言的合理运用,尤其是人物语辞的妥当安排上较之“唐伯虎点秋香”主题的文言笔记小说有着天然的优势。整篇小说的语言相比上述数种文言笔记小说更显生活气息,更具家常味道。如《蕉窗杂录》写两人初遇,“于金阁见一画舫,珠翠盈座,内一女郎,姣好姿媚,笑而顾之。”同样的情节,《唐解元一笑姻缘》则写道:“忽见有画舫从旁摇过;舫中珠翠夺目,内有一青衣小鬟,眉目秀艳,体态绰约,舒头船外,注视解元,掩口而笑。”显然,后者的用语比前者通俗得多,也生动得多。

与笔记小说中一用文言到底的做法不同,《唐解元一笑姻缘》中的人物语言善于变通,以符合各自的身份特征。《蕉窗杂录》云:“婚之夕,女郎谓子畏曰:‘君非向金阎所见者乎?’曰:‘然。’曰:‘君士人也。何自贱若此?’曰:‘汝昔顾我,不能忘情耳。’曰:‘妾昔见诸少年拥君出素扇求书画,君挥翰如流,且叹乎浮白,傍若无人,晚视吾舟,妾知君非凡土也,乃一笑耳。’子畏曰:‘何物女子于尘埃中识名士耶!’益相欢恰。”《唐解元一笑姻缘》则曰:“夜半,秋香向华安道:‘与君颇面善,何处曾相会来?’华安道:‘小娘子自去思想。’又过了几日,秋香忽问华安道:‘向日阊门游船中看见的,可就是你?’华安笑道:‘是也。’秋香道:‘若然,君非下贱之辈,何故屈身于此?’安道:‘吾为小娘子傍舟一笑,不能忘情,所以从权相就。’秋香道:‘妾昔见诸少年拥君,出素扇纷求书画,君一概不理,倚窗酌酒,旁若无人。妾知君非凡品,故一笑耳。’华安道:‘女子家能于流俗中识名士,诚红拂、绿绮之流也!’秋香道:‘此后于南门街上,似又会一次。’华安笑道:‘好利害眼睛!果然,果然。’秋香道:‘你既非下流,实是甚么样人?可将真姓名告我。’华安道:‘我乃苏州唐解元也,与你三生有缘,得谐所愿。今夜既然说破,不可久留,欲与你图谐老之策,你肯随我去否?’秋香道:‘解元为贱妾之故,不惜辱干金之躯,妾岂敢不惟命是从!’”前者,婢女秋香所说全是文绉绉的书面语。后者,纯是世间男女调情之口语,秋香之语清浅,伯虎之辞俗中带雅,于家常口头语中化用典故,将隋末权相杨素的侍妾红拂及追随绿绮琴主人司马相如而去的卓文君与秋香类之,这正是文人才士的典型口吻。孰优孰劣,自可明辨。

二、“唐伯虎点秋香”故事在明末清初戏曲中的演变

“唐伯虎点秋香”故事在明末清初的戏曲中也多有演绎。戏曲题材的“唐伯虎点秋香”相比于晚明时期以该故事为题材的系列文言笔记小说及短篇白话小说《唐解元一笑姻缘》,在思想内容,尤其是艺术形式方面发生了许多值得重视的变化。而这一类戏曲作品本身之间也构成了一种演变的关系。

这一时期中,较早出现的“唐伯虎点秋香”题材的戏曲作品应为晚明临川派戏曲文学家孟称舜创作的杂剧《花前一笑》。根据笔者考证,《花前一笑》的创作或在天启初年,与《唐解元一笑姻缘》的创作时间相当。

《唐解元一笑姻缘》和“唐伯虎点秋香”系列文言笔记小说的思想主题差不多,均为表彰才子佳人的风流韵事,歌颂他们之间以才色为基础的美好爱情。几乎与冯氏之作同时面世的《花前一笑》的思想意蕴也不外乎此,只是该剧通过超越《唐解元一笑姻缘》的各种艺术形式更加强调了情与理的对立关系,从而益发突显出才子佳人间的真情,具体情形,试论如下:

第一,人物形象塑造的进步。在《花前一笑》中,男主人公依旧唤作唐伯虎,其他人物的称谓与相互关系则约略不同于白话小说《唐解元一笑姻缘》。《唐解元一笑姻缘》中的秋香在该剧中称沈素香、华学士称沈公佐,小说中主人与婢女之间关系,在此改作了父亲与养女的关系。除此以外,沈素香身边还多了一位丫鬟梅香。

如果说《唐解元一笑姻缘》成功有效地塑造了唐伯虎的艺术形象,那么《花前一笑》中伯虎形象的真切、丰满则有过之而无不及,更胜于前者。这主要表现在作者利用大量的曲辞对唐伯虎的内心世界进行了十分深细地刻画。该剧虽然属于北杂剧,却并不完全囿于体制结构,共计五折,二人主唱,其中一人便是全剧的中心人物唐伯虎。大量为主唱者伯虎量身定制的曲辞为其内心世界的展开、内心独白的深入创造了十分有利的条件。在第一折中,当唐伯虎与文徵明、祝允明在金阊门外泛舟痛饮之时,伯虎却对景生了愁。两首曲子下来,读者很快就能理解到伯虎的心曲,他慨叹的是光阴易逝,佳人难觅。这种直入人物内心的深描写法比《唐解元一笑姻缘》中几笔带过的处理方式显然更具感染力。

该剧第三折中写到了唐伯虎假充佣书,进入沈府,并在后花园中偶遇素香后,日久情切,相思难熬的内心活动,也是细腻入微的。柔婉优美的曲文将伯虎心中的忧思愁绪一吐而尽:“则问俺娇滴滴那人儿知否?也应的痩损腰枝,粉泪低流。” 这种通过想象对方感受,借以抒写自家情怀的艺术表现手法令时空交错、虚实相生,不由使人想起杜甫那极言感同身受的名句:“今夜鄜州月,闺中只独看。”而当沈家公子将素香荐与伯虎为妻时,伯虎一下子便从愁闷中挣脱出来,欣喜之情溢于言表:

【生】则见他半晌凝眸,闲倚着西风燕子楼。

是好女子呵。等闲不见东君面,金屋深深贮阿娇。

【郓州春】拣尽花枝折尽柳,人在绿窗深处有。果若是这姻缘儿相厮辏,我可也甘心的只候。公子你若肯替我做主呵,当衔环结草以报。念我唐畏呵。

【庆元真】无家四海一空裘,烟波万里任遨游。今日个成就了吹箫楼上凤凰俦,花开恰并头,做鬼也风流。

小生遥望妆楼,今夜怎生便飞去也。

欢欣鼓舞以外,还有急切不安、躁动不宁,以及对沈家公子的感激。通过这些文采与本色相生的曲白,读者对此时此境中伯虎心灵世界的细微之处便可体味良深,伯虎的艺术形象也就愈加生动而真实了。

《唐解元一笑姻缘》中的秋香形象虽则轮廓鲜明,但却失之单薄。《花前一笑》中的沈素香形象则由于占据了除唐伯虎之外的另一个主唱位置,而获得了更多地出场及演绎的机会,从而趋于丰满、立体化。她不再依附于唐伯虎而存在,已然拥有了自身独立的想法、行为与人格。正如祁彪佳在《远山堂明曲品剧品校录》中所说:“此剧结胎于《西厢》,得气于《牡丹亭》。”作为临川派作家,孟称舜正是借鉴了《西厢记》中的莺莺形象以及《牡丹亭》中的杜丽娘形象,将沈素香的内心独白托婉丽的曲辞而出:

【旦引梅香上云】妾自金阊遇了那生,回来心下十分萦系。值此暮春天道,好伤感也呵。风前柳絮堕风舞,月下梨花对月愁。

【中吕粉蝶儿】意惹情牵,想风流画桥人面。恰才和子妹们笑语喧阗,比至得闭湘闺掩绣阁那生不见,害相思蹙损花钿,没多时瘦松金钏。

……

【脱布衫】绾愁眉雨绊晴牵,锁愁肠柳醉花眠。将绣被余香自卷,空泠落夜长深院。

……

【梅】那人已远,想他也枉然了。【旦叹云】你教我怎的不想也。

以上几段抒写的是素香与伯虎邂逅一笑后无尽的相思之苦,缠绵悱恻,令人动容。而当素香在后花园巧遇伯虎,两人相互辨认出对方时,作者又以大段曲白细腻入神地描摹出素香内心的羞涩、羞涩掩饰不住的欢欣、急切,以及不敢相信眼前事实的惊喜。其中,“我们转过芙蓉亭,慢慢去罢”,看似不经意的一句话却将素香恋恋不舍的心理刻画得极其自然,也极其真切,堪称生花妙笔。

《花前一笑》中的素香因为是沈家的养女,故而有个贴身的丫鬟,名唤梅香。这个形象是《唐解元一笑姻缘》及系列文言笔记小说中所没有的。梅香的出现,应该是受到了《西厢记》中红娘形象的影响。剧中的梅香与红娘的性格以及在剧中的作用非常类似,她机智、调皮、泼辣,对真情的自觉认同使其成为促进伯虎、素香结合的不可或缺的外在因素之一。

第二,情节结构安排上的发展。与短篇白话小说《唐解元一笑姻缘》相比,《花前一笑》的篇幅大大增加,关目设置更加精巧,细节深描更加丰富,文本结构更趋复杂曲折,线索之间互为照应,矛盾冲突更为激烈,而主人沈公佐、沈家二公子及文徵明则成为参与戏剧冲突,推动情节展开的关键人物。比之《唐解元一笑姻缘》,该剧情节结构上的重要进展具体有以下几方面。

首先,剧中有三条相互照应的线索,一条是唐伯虎与友朋喝酒,邂逅素香,装佣书入沈府的线索;一条是素香遇见伯虎后回到府中相思成灾的线索;一条是文徵明与唐伯虎在金阊一别,最后又在沈府重逢的线索。这三条线索若即若离、互为张力,共同构筑成一个相比《唐解元一笑姻缘》更为广阔的文本空间,为叙事、抒情的开展提供了更为有利的条件。

其次,剧中增加了梅香撮合等关目设置,这些关目中丰赡的细节描写又成为戏曲整体结构的有机组成部分。如伯虎与素香在金阊门外偶遇一段,以曲白相间,曲文为主的描写,将《唐解元一笑姻缘》中着墨不多的初见一笑渲染得活灵活现,情韵隽永。伯虎与素香的眉眼互动,各自微妙的心态变化被作者淋漓尽致地展现出来,更加突出了“一笑”情节在全篇中的中心地位。

再次,主人沈公佐、沈家二公子及文徵明导演了全剧激烈的戏曲冲突,沈公佐对冲突的主导作用尤为明显。受到《西厢记》中老夫人、《牡丹亭》中南安太守杜宝的影响,作者塑造了沈公佐的艺术形象。他以素香养父的身份出现,这并非随意的安排,而是包含着作者深刻用意的创作举动。正因为是养父,所以当得知装作俑书的伯虎娶得素香后,他极为不满,极力反对,甚至雷霆万钧、大打出手。大户人家的闺秀嫁给一位下人(尽管这位下人才华横溢),这在当时的统治阶层看来是万万不可,由此便合情合理地引发了沈公佐与伯虎、素香之间激烈的戏曲冲突。正是得益于这一尖锐的矛盾冲突,该剧情节在唐伯虎与沈素香成功结合之外又别生一个高潮。也有赖于此,伯虎、素香间的真情才能表现得如此深切。而反观《唐解元一笑姻缘》,文中的秋香只是奴婢而已,嫁给“华安”自然符合社会等级秩序的要求,并且秋香、“华安”在华学士知晓前就已双双逃走,于是缓和了矛盾冲突,文本间的意涵也就稍嫌平淡了。

第三,《花前一笑》在语言修辞上也颇具特色。它的曲辞华美,科白浅俗,遣词用句较能有效深入地刻画人物的心理活动。其中,曲文的华采与白文的本色相互补充,彼此融合,以至意境蕴藉、风格柔美,均乃戏曲的文本优势所在,是作为白话小说的《唐解元一笑姻缘》无法办到的。只是素香的语言偏雅,不及《唐解元一笑姻缘》中秋香的语辞来得真切。上文对该剧的优美文段已多有展示,兹不赘录。

孟称舜的《花前一笑》问世后,在剧坛引起了不小的反响。晚明剧作家史槃、卓人月都曾根据该剧题材进行改编创作,孟剧还受到了明清剧评家们的广泛关注。史槃杂剧《苏台奇遘》为祁彪佳《远山堂剧品》著录,列入《雅品》。《剧品》称此剧“北(曲)六折。叔考见孟子若有伯虎剧,遂奋笔为之,直欲压倒元白耳。北调六出始此。”可知,《苏台奇遘》是受孟称舜《花前一笑》影响而创作的同题材作品,只可惜此剧连同史槃的其他剧作均已不传。

卓人月仅有杂剧一种行世,即《唐伯虎千金花舫缘》,今所见为《盛明杂剧》本。该剧楔子有眉批曰:“向见子若制《唐伯虎花前一笑》杂剧,易奴为佣书,易婢为养奇女,十分回护,反失英雄本色,珂月戏为改正,觉后来者居上。” 清初焦循《剧说》卷三亦云:“山阴孟称舜,字子若,其《柳枝集》有《花前一笑》杂剧,即唐伯虎遇侍婢事。卓柯月本其事作《花舫缘》,改华曰沈,改秋香曰申慵来。”可见,卓人月的《唐伯虎千金花舫缘》同样是在《花前一笑》影响下的同题材创作。由于《苏台奇遘》今已不存,这里集中考察《花舫缘》之于《花前一笑》的演变:

卓人月所作四折一楔子的短剧《花舫缘》在人物、情节方面与《花前一笑》的差别不大,主要是人物身份的调整。正如上引楔子眉批及焦循所言,《花舫缘》将《花前一笑》中的沈素香改为申慵来,将吴兴沈公佐改为金陵沈八座,申慵来是金陵沈八座家的奴婢,而非养女,唐伯虎装扮成家奴进入沈家,而非佣书。《花舫缘》在人物称谓、人物关系及相关情节上的改动看上去无关痛痒,其实也含藏着用心在里面。《花前一笑》中讲到伯虎、素香成婚一事被沈公佐知晓后,公佐大怒,并生生将两人拆散,此危难之际,伯虎却还是没有公开自己的真实身份,其身份的最终公开只是被动地依赖于文徵明的介入。但试想一下,如果文徵明不去沈家喝酒,这伯虎的身份何时才能公之于众,他能够容忍与素香离散的事实吗?答案是否定的。可见,这是《花前一笑》剧中情节逻辑不合之处,而《花舫缘》则以伯虎离开沈家时,主动留下书信的情节设置化解了上述不合情理的弊端。

然而,从根本上讲,上述人物称谓、人物关系及相关情节上的相应改动还是导致了《花前一笑》中激烈戏曲冲突的柔和,沈八座与伯虎、慵来之间的矛盾远不及沈公佐与伯虎、素香来得尖锐化,在情与理的对立中所表现的一往情深也就随之淡化。因此可以说,这样的改动是得不偿失的。

将身世之感、个人情怀寄托在剧内人物的思想情感中是晚明戏曲家惯用的手法。这在《花前一笑》、《花舫缘》中亦未可避免,其具体表现就是在剧作中径直摘引历史上唐伯虎留下的诗词,或将其化用在曲辞之中,托此以抒写怀抱,浇注块垒。当然,作者不同,作品依托伯虎诗词所寄寓的主体情怀自然也是不同的。《花前一笑》的孟称舜时正年少,对真情的关注是他这一时期剧作的鲜明特点。因此,如上所述,《花前一笑》中的情感是强烈的,矛盾是尖锐的。《花舫缘》的卓人月一生穷愁潦倒,反映在《花舫缘》中,其情感则相对沉郁,冲突也就自然淡化了。第一折中描写伯虎对景自伤身世的曲辞就比《花前一笑》中的相应部分要郁结得多:

【沉醉东风】对佳景花娇柳宠,况良朋酒琖诗筒。猛提起命有权才无用,说甚么笔尖儿花蕋峥嵘。睡梦飞来蛟与龙,赤凤凰㗋间自涌。

【文】子畏莫太伤怀,你虽则数载漂零。可也出没的三春花鸟,嘲笑的五湖风月,比那坐政事堂的受用得多也。【末】二兄说得是。

这其实也是屡试未第的卓人月内心真实状况的投射,郁闷、凄凉,却又以满腹文才时时自相慰藉。

孟称舜、史槃、卓人月等以“唐伯虎点秋香”为题材创作杂剧,其思想、艺术上的成就应该说已在晚明的同题材小说之上。逮至清初,“苏州派”的代表作家朱素臣在此基础上作《文星现》传奇二十六出(今存《古本戏曲丛刊》景法国巴黎国家图书馆藏旧钞本),这也成为“一笑”系列文学作品中的巅峰之作。

《文星现》传奇倚赖传奇文体的巨大篇制,将祝允明与何韵仙之韵事、唐伯虎与秋香之韵事合撰为一篇,旁及文徵明、沈周轶事,以四人上应文星而题名《文星现》。就其中的“点秋香”故事而言,其以情为本的思想内容、人物塑造、情节设置均因笔墨增多和作者平民精神、舞台意识的增强而呈显出更深刻的感染力与历史感。然而,论其创新程度却大抵不出之前的三部杂剧之右。从演变的视角着眼,这部传奇之可关注之处在于剧中对以唐、祝为代表的“风流才子”形象的定位与诠释,以及曲文的俗化倾向。

《文星现》的《开场词》中对所谓“出奇玩世四才子”的共性描述十分引人注目:

京兆诗狂,解元酒癖,旗鼓相当。冒风雪、踏歌行乞,兆动红妆。金阊门外,凭窗一笑,喑逗情肠。藏名姓,屈身潭府,故将巧计求凰。祝子查梨乔卖,赚归金钗。激怒松堂两名公,斧柯硬执,大闹维扬。出奇玩世四才子,一样行藏。文星现,一时千载氍氇,敷衍当场。

《开场词》中所夸张描绘的“出奇玩世四才子”之“一样行藏”,也就是作者对于“风流才子”内涵的一种认定和解读。《邀赏》一出中,祝枝山大言“自古奇才奇遇,往往相同”,唐伯虎声称“人生天地间,不害几日相思病,算不得个情种:不害风魔病,算不得个才子”。总之,作者认为“风流才子”应具备奇才、奇情、奇遇。这一基于平民娇子、世俗英雄自我价值认定的表述契合了当时流行的“才子佳人”小说及其他小说、戏曲中的“才子”形象,“风流才子”这一文化符号的内涵、外延遂在这一时期相对稳定下来,并流播、影响至今。

三、“唐伯虎点秋香”故事在明末清初的演变特征及意义

通过上文对于“唐伯虎点秋香”故事在明末清初之演变的详尽考论,可以总结出该故事演变在这一阶段的主要特征及意义如下:

其一,故事演变的文学史印记。从明末清初时期“唐伯虎点秋香”故事的历时性演变中可以清晰地见出文学史发展脉络的投影来。“唐伯虎点秋香”故事风行于晚明文言笔记小说,正好从一个侧面说明这一时期中,文言笔记小说在文人群体中的受青睐程度,载录有“唐伯虎点秋香”故事的《古今谭概》正是文人参与汇编历代富有市民气息的幽默笑话类笔记小说的集大成之作,彰显着晚明文人“尚趣”的风习。而“唐伯虎点秋香”故事由文言笔记小说进入白话小说、杂剧,并在《唐解元一笑姻缘》、《花前一笑》中获得了艺术形式或思想内容的新生,这又说明代文言小说创作为白话小说乃至戏曲的创作提供了丰富的素材,奠定了良好的基础。

“唐伯虎点秋香”故事由杂剧创作而进入传奇领域,则表明了晚明文人杂剧的回光返照以及入清后杂剧的式微和传奇的兴盛。临川派作家孟称舜的《花前一笑》承汤显祖的主情思想而情、理对峙,情韵独具;卓人月写《花舫缘》,沾染着晚明文人以戏曲创作浇注块垒、倾泄私愤的习气;到了清初“苏州派”作家朱素臣的《文星现》中,则又充盈着他们所崇尚的平民精神与舞台意识。“唐伯虎点秋香”故事在明末清初的演变以其“年轮”式的表征形态应合了明末清初时期的文学发展脉络。

其二,故事在小说、戏曲中演变的非同步性。明末清初时期,“唐伯虎点秋香”故事在小说、戏曲中的演变并非同步进行的。故事出现在小说中的时间要早于出现在戏曲中的时间,然而戏曲中的同题材作品却后来居上,在思想、艺术上均超过了同题材内容的小说。分析个中原因,则主要是由小说、戏曲本身的文体差异造成的。小说常常被古人理解为“史余”,具有“补史之阙”的功能,因此笔记小说凭借着这一独特的文体优势较早介入到这类现实与杜撰之间的才子佳人题材之中。然后,也正是由于“史余”观念的限制和作为历史材料的排他性,“唐伯虎点秋香”故事难以在笔记小说中求得自我突破,真正进入到文艺创作领域而收获思想、艺术上的升华,而是徘徊于文史之间,作简单重复,而白话小说由于文本空间的展开及语言运用上的变化,其情况则要好一些。与此相应的是,冯梦龙、王士祯、梁章钜等明清人对于“唐伯虎点秋香”题材小说的批评也往往纠结于内容的“虚实”问题而不能自拔,绝少针对建立在文学本体上的思想内容及艺术特色发问、作评。理论批评与文学创作充满互动,从史家眼光的理论批评也可窥知“唐伯虎点秋香”题材故事在小说,尤其是文言笔记小说中的生存境况。

与小说正相背离的是该故事在戏曲中的发展情况。“唐伯虎点秋香”题材的戏曲之所以能后来居上,从思想、艺术上全面赶超同题材小说,也正是有赖于古人对它的文体规定,戏曲被视作“词余”,它是曲、文、剧观念的混成。在这一文体观念的导向下,重视戏曲曲辞的抒情性、戏文的思想性、剧本的叙事性等等文学本位上的标准与要求便成为必然。而这种必然也势必给“唐伯虎点秋香”题材在戏曲中的演绎带来艺术创新上的多种可能性。与此同时,明清人对于“唐伯虎点秋香”题材戏曲的理论批评也主要围绕着文本的思想艺术。当然,也有焦循《剧说》、《曲海总目提要》等以虚实、真伪的本事探究为能事的批评,但毕竟不限于此了。总之,小说、戏曲本身的文体差异是导致“唐伯虎点秋香”故事在小说、戏曲中演变之非同步性的关键所在。

其三,故事演变的地域性。“唐伯虎点秋香”故事的主人公唐寅乃吴门人氏,晚明清初,将这一故事作为题材写入文学作品的作家也多为江浙地区的文人。如周玄暐是昆山人,冯梦龙是苏州人,孟称舜、史槃、卓人月都是浙江人,朱素臣也是苏州人。故事的地域色彩还表现在文学作品中故事发生背景的地域限定上。这个故事在不同文人笔下,或发生于吴门与吴兴,或在吴门和金陵,总之均在江南一带,江南地区的清嘉风物于各家文本中亦历历可见。

其四,明末清初时期的故事演变在整个古今演变历程中的定性与地位。正如本文引言所叙,“唐伯虎点秋香”故事的古今演变历时长、头绪繁、形态多,略言之,则明末清初时期的演变历程仅仅是整个演变过程的起始阶段。如果将整个古今演变看作是这一才子佳人典型故事经典化的全过程,这一阶段的演变则可以认定为故事经典化的起点与深入,它为之后该故事在各种文学形态中的持续演化创造了基础条件,设立了基本范形,为理解尔后日趋繁复,甚至有些纷乱的演变历程提供了依据。

(作者系华东师范大学社会发展学院民俗学研究所助理研究员、民俗学博士后,复旦大学中国古代文学博士)