大晦,就是一岁的最后之日。正常语境下,人们在这一天扫除旧物迎接新岁。但这本书的大晦,发生在明崇祯十七年(甲申年)的前夜,小说主人公是一个叫刘破虏的明朝军官,他一

大晦,就是一岁的最后之日。正常语境下,人们在这一天扫除旧物迎接新岁。但这本书的大晦,发生在明崇祯十七年(甲申年)的前夜,小说主人公是一个叫刘破虏的明朝军官,他一

大晦,就是一岁的最后之日。正常语境下,人们在这一天扫除旧物迎接新岁。但这本书的大晦,发生在明崇祯十七年(甲申年)的前夜,小说主人公是一个叫刘破虏的明朝军官,他一路从边疆溃败到明首都北京城,他即将遭遇的大晦,扫除对象却是人类本身——王朝,民众,秩序,人性……

这是一部上接中国文学乱世歌行传统的历史小说,可以看做是明末版本的《秦妇吟》——“野宿徒销战士魂,河津半是冤人血。”也是本作通篇弥漫的气质。

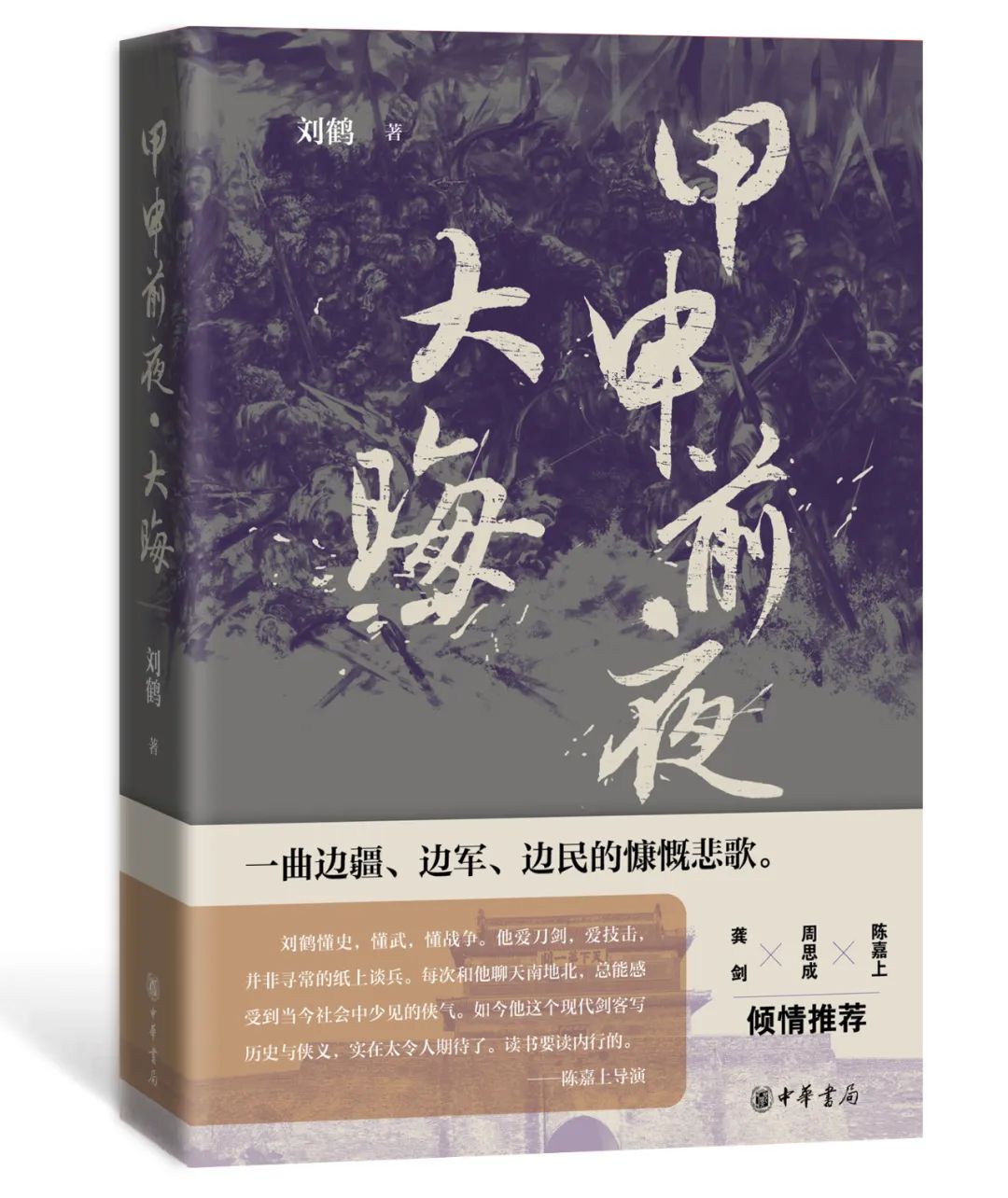

《甲申前夜·大晦》,刘鹤 著

中华书局2024年4月出版

末日的众生:权者,弱者,武人

很难相信这是一部当代人写出的小说——一段充满绝望的历史,一群不平中死去的人的故事。

粗粝的文字带我回到甲申年那场惊天动地的巨变前夜,野狗在撕扯饿殍的身体,女人抱着已死透的孩子在疮痍大地上求活路,无数人注定死得无声无息。

《甲申前夜·大晦》目录

在这样的绝望世界,人群被粗暴地分为三类——权者,武人,弱者。

本书中写到的权者不多,但无论是刘破虏所遇到的真定知府邱茂华,还是锦衣卫指挥使骆养性,更或是传说中在萨尔浒大开杀戒的“老奴”努尔哈赤和变节投敌的朝鲜军元帅姜弘立,其残忍卑劣都是袅袅数笔栩栩如生。如果说刘破虏这样的武人还被他们看做一把能够使唤的刀,那万千弱者便只是他们迈向混乱阶梯的乱世燃料。

在大晦日的那个北京城,插草标当牲口卖的难民挤满了永定门,“服妖”们涂脂抹粉搔首弄姿,怀里抱着的一只狮子猫价值千万,难民们的孩子却被几分银子卖掉去做烟花楼里的“鼻烟壶”。

刘鹤笔下对弱者的描写十分出彩,被抓了儿子的陈七,一直点头哈腰为救儿子奔走,在刘破虏给了他儿子尚存的一点希望后,他泪流满面的说“天地间活个自在人,不做奴才了。”但他的儿子其实早已被楼中的喇唬吃掉了。

再比如狡黠卑微的老沈,舍不得麦子磨面只为能多养活女儿一天,最后因“便宜粮食”被食人者骗死在东直门外。

乱世中皇城脚下,有喇唬聚集成巢,有破户贼打家劫舍,有青皮无赖将流民女性捉去便宜窑子,就仿佛人将死的身体上,长出了一个又一个疮痍烂疤,平民弱者被随便一个烂疤卷进去,便被吞的白骨不剩。

人何寥落鬼何多——《北直隶·真定府·野狗》

书中借刘破虏的蒙古家丁刘把肚评述这末世的大明朝——“你这朝廷,文的不拿武的作人看,读书的不拿当兵的作人看,关内人不拿边疆人作人看,南人不拿北人作人看,当官的不拿老百姓作人看,人看人作牛马、鸡犬!上下里外,都是诓、骗,事事俱坏极了!”

这样财狼横行的丛林世界,便成为了刘破虏这样武人的舞台。

末世画轴多用武人视角,并非是因为武人能改变乱世,而是这样的时代,权者不当人,弱者不被当人,惟剩下武人,落刃之前,还有人性犹豫的一丝空间。

在《甲申前夜·大晦》(以下简称“《大晦》”)中,有一个磨刀的桥段,日本刀匠孙六品评主角刘破虏的刀,说“用刀之人心中有大悲而不能言……悲刃也。”,“刘大人……刀已经到了脖颈上,却又减力,减力之后又复添力,添得刃筋都歪了,才把头砍下来。”

刘破虏以刀剑决人生死,在乱世却不得不戕害同类,又不忍持刀向弱者,每一刀下去都有内心的道德挣扎和自我审判。这是他杀人甚多,却是一把悲刃的原因。所谓的悲刃,其实就是恻隐之心的仁刃,这样的仁刃,在权者眼中,只是一把可以助自己投贼的“半贼”。他这样的武人,赢了战阵,输了战争,茫然持刀,赢个一阵两阵,却终究不知自己所战为何。

堕世的武人:财狼,疯魔,溃逃

徐浩峰曾说:“输了生活,影片才有现实感。中国最好的文学作品都是认输的。”《大晦》是一本武者之书,也是一部武人认输的小说,更准确的说,输的并不只是武人,是天下人输了天下。

权者变幻大王旗,有一些沉沦的武人成了豺狼,不愿沉沦的武人背着弱者的枷锁与财狼相抗,死来死去都是武人的事情。这也就是小说里,倭楼那个老辽兵问刘破虏的那句话:“刘大人,你身经百战,我却问你一句,除了杀自己人,你可胜过你可曾赢过一阵没有?”

刘破虏确实未曾赢过一阵,但换个视角,投虏的老辽兵便赢过吗?他变了豺狼,吞食着弱者,看似赢了现实,却输了人性。其实无论是他,还是刘破虏,乃至于那个满心振兴朝鲜国的遗民金倚陆,他们都一样,在这个末世,只有下坠而已。

武人的堕落有三:变豺,疯魔,溃退。老辽兵变豺,金倚陆疯魔,刘破虏溃退,他们都是堕世的刀——这部历史小说是反英雄的。

死亦为鬼雄——《京师·德胜门·依柳将军》

但——这部小说又是反反英雄的。即便是这个大明朝已经无可救药,主角刘破虏终究是没有去挤众人熙攘而上的生道,而是继续走在榛莽丛生中仁者必行的侠道上。他不是一个人,在这样毫无希望的时代,在真实历史上的甲申年,又确实记着一些有形有迹,死节尽忠,妄想以血补天的愚人。他们是天崩地陷,老虎大象屁滚尿流四处奔逃时,支撑着微弱身躯顶上去补天的小老鼠,于是他们死了。

他们的赴死让苟活的人如此费解,以至于非记住他们的名字和故事不可,以至于数百年后,有这样一位作者,用史料里只言片语仅存的一点醋,为他们包了这顿饺子。

末世的世道,有人求生,有人却求死,无非是因为曾被他人的火光照过,比寻常百姓能多看到命运几步。知道一条人命噗嗤一声便灭了,能选择赴死的地点和时辰,便还能照亮其他人命。

不平啊,实在是不平啊。

流浪的边疆:遗民,浪人,辽人

《大晦》中,主角刘破虏最重要的伙伴刘把肚是个蒙古人,神箭手金倚陆是个朝鲜人,刀匠人孙六是个日本人。这固然是刻意的安排,又实乃16—17世纪东亚的政治缩影。自地理大发现以来,航海者将新的战争艺术、贸易网络、宗教思想,带入了曾自为天下的东亚地区,让这个政治地理版块加速了崩裂和动荡。从万历援朝战争,到明清鼎革战争,无数朝鲜人,日本人,辽人,鞑靼人,西洋传教士……背井离乡,卷入到他人的战争里。

万死孤城未肯降——《京师·南城兵马司·避疫》

因此,他们的出场,他们的背景,他们的欲求,在这部小说里,其实充满了隐喻。日本人以人命锻出的不详妖刀,从东瀛战场杀到了三韩大地,又在中华之土肆意作妖。这股强大却又变异人性的力量,却又被急切变强的朝鲜人拼命想要握住,这是一种讽刺也是一种告诫。

正是因为带有了明末之后三百年的历史视角,所以小说中也提出了很多超前的时代命题:能不能只学洋人的炮,不学洋人的教?

这个小说中的另一个群体主角,是明清之变时的辽民,也就是每个时代都有的边疆汉人。两汉他们是六郡良家子,唐代他们是强蕃军镇,明代他们是九边军户。他们生活在一个边地社会,与异民族混居,一生都绷着那根自我和他者,故乡与他乡的弦儿,而最大的不公,时常来自于他们的故国。在《大晦》中,老辽兵抱怨道:“害我等辽人家破人亡犹不能完税的,是大清吗?……这等好事,不都是你刘大人的大明朝做的?刘大人却骂我做贼。我是大明朝的贼不假,刘大人却是我辽人中的叛贼。”

正是因为时代对他们一直在层层加码,到了甲申年,这根弦儿断了,变成了老辽兵口中辽人的“生于辽而走于胡”,反过来将天下其余民众视作“猪狗般的废物”。这个悲剧如此痛彻,我们也不愿意让这样的历史悲剧再重复发生。

《甲申前夜·大晦》内页

我常想起小说结尾,那个叫金倚陆的朝鲜年轻人在死前报的那一串地名,他和自己死在柳树下的父亲一样,愚直,顽固,死之前还被一长串名字拖累,只因为不想污浊了本来面目。

传说有些人的血是可以化成玉的,这就是碧血这个词的来源。受了多少纠结五内俱焚,死国者满肠满腹的重金属。世人在碧血丹心进了祠堂后铸金身,刘兄却在写他们所受的折磨。

从这个角度来说,这部小说又是桀骜的,也就是这样桀骜的人,才能让读者跟着他历经甲申末世一场而气不尽,胸膛里反倒生出与惨淡相抗的豪气来——

本书最后写道:“顺治九年十二月,陈正海听到内城里哭声震天,……定远大将军尼堪在衢州中伏战败,陷在泥潭里,被一个手持红柄大刀的明将,一刀砍下了头颅。

陈正海扔了笔,头也不回地跑回家去,关了门顶上栓,背靠着门直喘粗气,他觉得,那个人才是刘破虏。”

真实的刘破虏何在,已不重要了,刀们可以溃退,却不会永远消亡,只要有了一丝机会,“刀”们就会变成刘破虏,将敌人的头颅一刀砍下来。

北京城德胜门外的一次偶然相遇

揭开一段东亚的狰狞往事

《甲申前夜·大晦》

刘鹤 著

简体横排

16开 平装

978-7-101-16583-8

78.00元

原标题:《末世堕刀,碧血斩妖——评历史小说《甲申前夜·大晦》》