原创 特稿部 RUC新周 一年前的Office hour(老师设置的办公室开放交流时间),当被问到未来想要做什么时,涵晗告诉老师自己想要去当美人鱼。“在场的学妹

原创 特稿部 RUC新周 一年前的Office hour(老师设置的办公室开放交流时间),当被问到未来想要做什么时,涵晗告诉老师自己想要去当美人鱼。“在场的学妹

原创 特稿部 RUC新周

一年前的Office hour(老师设置的办公室开放交流时间),当被问到未来想要做什么时,涵晗告诉老师自己想要去当美人鱼。“在场的学妹们笑成一团,她们觉得我好美的精神状态。”她回忆道:“但是我是真的想去当美人鱼。我在小红书上刷到,考过美人鱼资格证,你就可以穿着鱼尾在海里潜水,我觉得很美。”抑郁症康复后,涵晗发现自己变得非常勇敢,不再“扭捏”于循规蹈矩的惯性思维,“我想做什么,我就去做。”

抑郁症是痛苦固结的岩石。巨石入水,人生的湖面荡动,所有沉痛的、深重的、恒久的影像都被摧碎。抑郁症患者在诊疗自救的过程中,也一步步完成人生的重构。他们最后敲定一种生活方式,使自己能够生存、生长,或重新变得鲜活。

图片来自网络

01 “抑郁症是一切白茫茫的不在意感”

起初,涵晗并没有意识到自己患了抑郁症,她一直相信自己是一个幸福的人,“但我发现自己笑不出来了。”大二下学期,涵晗意识到自己变得很麻木,各种兴趣都在褪色。曾经喜欢购物、打扮的她,在那段时间完全不想化妆,甚至无心刷牙、沐浴,但在原来,“春天来了,花开了,我就会很开心”。

“还会经常没有理由地哭,我那时候不知道自己怎么了。” 涵晗往往一个人坐在宿舍的楼梯间里,给爸妈或朋友拨去电话,捏着手机哭很久很久。生活被眼泪浸泡得咸湿,身体本能地用睡梦帮助自己从现实抽离,“我抑郁的状态就是嗜睡,我觉得这是逃避正常生活的一种防御措施。”

几乎每晚都会哭的状态让涵晗感到“很难受”,她决定让妈妈到北京陪自己去看病,“当时已经没办法自己去看病了,感觉没什么自主反应能力。”2021年3月,涵晗确诊了中度抑郁和中度焦虑。

阿K是一家蛋糕店的员工,同样在读书期间出现抑郁状况。然而,直到参加工作一年后,她才去到医院检查。

让阿K决定去医院的是某天晚上家门口的砸门声。她回忆道:“我当时很惊恐,没出声。过了一会又有连续很响的砸门声音,我就问是谁,但没人回答。”她喊来前几天上门换锁的师傅,师傅表示确有砸门的痕迹。后来阿K又查了监控,发现晚上8点的第一次砸门声是外卖小哥找错门。“后面监控里是没有人的,”她说,“但我真的很明确听到了砸门的声音。”

2018年3月,在“衰到爆”的本命年,阿K确诊重度抑郁和重度焦虑。

当时大约有一个月的时间,阿K无法联系上出国的闺蜜,没有人倾诉,她总是莫名其妙地哭,体重骤减,对什么都提不起兴趣。害怕自己独自在家会做出“危险的事”,她选择让自己每天都呆在酒吧。在那里阿K不做什么,只是希望“和人呆在一块儿”。

闺蜜回国后重新和阿K取得联系,两人搬到一起住,以前从不争吵的她们自那时开始频繁吵架。“闺蜜和我描述说,我和她对话时,整个人是呆滞的,手不停颤抖。”阿K说道:“可能我也没有照顾她的情绪。我当时只沉浸在自己的世界里,对外界的感知很麻木。”

2021年,阿K的躯体化症状变得严重,一直腰痛,父母知道后决定来北京看看她,顺便去医院做检查。“他们以为我只是简单地腰痛而已”,父母看望期间,阿K有了第一次自杀行为。“以前想自杀,但还是会怕。所以可能就是用伤害自己的疼痛缓解情绪。”阿K语气平缓,“当我真的自杀的时候,却异常平静。”

根据《中国国民心理健康发展报告(2021-2022)》,2022年,我国抑郁风险检出率为10.6%,焦虑风险检出率为15.8%。

2014年,《精神障碍与诊断统计手册》(以下简称“手册”)完成第5版修订,对抑郁症症状做了新的归纳。以重性抑郁障碍为参考,手册指出抑郁症主要表现为抑郁心境、日常活动的显著减少、体重的明显改变、睡眠困扰、多动或行动迟缓、感到劳累、感到无用自责、注意力、决策力下降以及自杀念头。

手册指出,抑郁症患者在神经递质、大脑结构与功能方面存在异常。不同于短暂的抑郁情绪反应,抑郁症是一种持续的精神障碍。它并非个人的“敏感”“抗压能力弱”,而是像头晕胃痛一样需要医疗干预的疾病。

“我觉得抑郁时期真的非常痛苦。”涵晗之前很喜欢一个比喻,即将抑郁症描述为“一切白茫茫的不在意感”。在她看来,抑郁使自己“完全不在意这个世界”,丧失了作为生命体最基本的感知力。

图片来自网络

02 “无法名状的过往”

专项活动、汇报总结、随时检查……重复繁琐的任务占据了万万的日常。2022年9月,万万在社交账号里写道:“因为工作,我精神状态变差,内耗严重,持续整宿失眠,思维变迟钝,已无法正常应对当时的工作。偶尔还会有极端想法。”一个月后,万万确诊为抑郁症。

11月,权衡良久后,万万辞掉了体制内的工作。临走前,领导的一句“你觉得这个环境不好,其实去哪里的环境都很差,没有环境好的地方”让她陷入了深深的自我怀疑,“我可能真的抗压能力差吧,可能我就不适合工作”。处于重度抑郁状态的万万一遍遍复盘自己的心路历程。

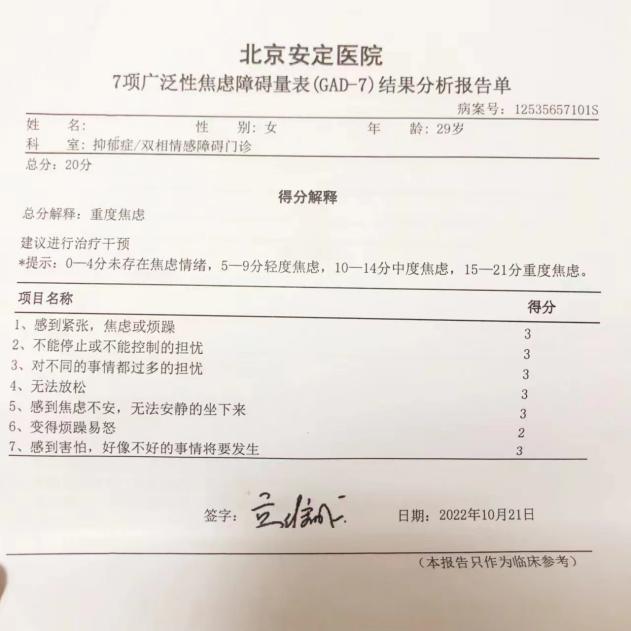

万万的检查分析报告单

不同于万万因压抑烦躁而确诊,当时正处于大二下学期的涵晗是在持续的迷茫焦虑中滑向抑郁的边缘。

时值疫情,一道门将涵晗与外界隔绝,她暂停一切锻炼活动,一心只想寻找一个目标。在这个拥有无数选择的大学阶段,她认为确切的目标才能让她看见清晰的前行路径。在苦寻无果后,焦虑与迷茫交叉冲击着她的精神防线,直至她感受不到快乐并患上中度抑郁。

世界卫生组织(WHO)将抑郁症的成因归结为社会、心理和生物因素综合作用的结果。重复的工作、孤独的瞬间,这些抑郁症的种子散播在生活的细枝末节里,看似无处不在却又难以言明,以至于追溯起抑郁症的原因时,阿K说:“我也没想明白。”

阿K的学生时代是灰色晦暗的。“没有朋友,被霸凌,父母那会儿重男轻女,最爱的奶奶离去”,她将自己的感觉总结为“缺爱”。

在学校被孤立,回家后又面临父母的打骂,阿K像垃圾桶一样吸收着他们的负面情绪。从有记忆起,阿K就被父母寄养在各个亲戚家,而她的原生家庭只是“像四个陌生人组成”的房子。重男轻女的思想让阿K的父母一味“以弟弟年纪小要让着他”为理由,不管对错都对她动辄打骂。即使在她确诊抑郁症后,母亲装修新房时依然会让她住小房间。

阿K对这样的家庭生活早已习惯,但情感上的荒芜让她无比渴求友情的到来。为了同别人交朋友,她会“写信祈求,甚至下跪”,可孤独始终是她学生时代的底色。

世卫组织的相关研究表明,在生活中经历过不良事件(失业、丧亲、创伤事件)的人更容易患抑郁症。抑郁症反过来可以导致更大的压力和功能障碍,影响患者的生活并加剧抑郁症状。

也许是想要逃离这种生活,阿K曾远离家乡前往杭州学习绘画,从小喜欢画画的她试图用画笔为灰色的日子增添一抹亮色,但这份喜欢也在艺考后消失殆尽。甚至当阿K讲述自己复读准备艺考的经历时,医生认为她的病情“可能就是从那会儿开始的”。

难以排解抑郁情绪的阿K会“嗜睡、刷手机,甚至做一些极端的事”,她会思考,“一个从来没被教会过爱的人,怎么爱自己呢?”她说自己没想明白生病的原因,但或许在曾经的某个被打骂、被孤立的瞬间,她的内心早已有答案。

03 “开心和不开心是两种平等的情绪”

2021年5月,涵晗选择休学。在休学的一年里,她大量阅读心理学相关的书籍,在文字里研究自己为什么会这样,“其余的时间我就是在学,学习作为一个生命该如何生长。”

世卫组织把心理治疗作为抑郁症的首选治疗方法,可以与中度和重度抑郁症的抗抑郁药物联合使用。患者需要与朋友和家人保持联系,向专业人士寻求帮助,学习到新的思维方式、应对方式或与他人相处的方式,并通过良好的自我保健来管理抑郁症症状。

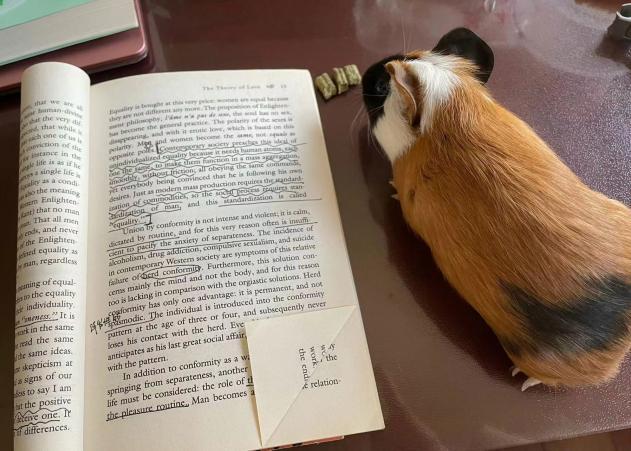

涵晗开始养许多花花草草,跟着妈妈一起买菜煮饭,傍晚的时候去河边散步。她还养了一只豚鼠来陪自己看书,起名为小核桃。妈妈又买来一只柯基,涵晗给小狗起名为小樱桃,名字里寄托自己的希望。“之前班级里做生日推送,有同学评价我像一颗樱桃一样,比较鲜活。”涵晗一直记得这句话,“我抑郁时的心愿,就是我想要重新鲜活起来。”

小核桃陪伴涵晗度过阅读时光(图源受访者)

她在西西弗书店充了会员,常常去到那里的咖啡厅,面对着大大的玻璃窗发呆。望着窗外的梧桐树,涵晗突然感受到一丝满足感,“我当时很惊讶,我心想自己可能是在变好了。”

“变好”曾是涵晗迫切的心愿。她每天祈祷,希望某天醒来时一切都恢复如常。“后来我妈妈告诉我,你要等待,你要耐心,你要相信自己会慢慢地变好,这就足够了。”涵晗开始重新思考,她意识到祈祷的行为对自己而言仍是一种“急功近利”,只允许自己飞速成长,而不能慢慢前进。

抱着平和的心态,涵晗走向人生的开阔地。“比如说去芬兰交换这件事情,我之前一直扭扭捏捏,觉得它会影响我的保研。”涵晗说,“但之后我就觉得既然喜欢,那就去干。”

她选择以更加轻松的姿态对待自己的情绪。“父母从小到大对我的教育就是,我只要你平安健康快乐。”涵晗觉得父母的教导使自己过于圣化开心这件事,以至于忽略了难过的心情,“现在我觉得,开心和不开心是两种平等的情绪。”当开心到来,就享受它;当不开心降临,也允许它在身体里流淌。涵晗不再一味要求自己释放积极的信号,“如果我现在不开心,那就不开心吧。”

西西弗书店窗外(图源受访者)

抑郁症后,万万同样选择给自己的人生松绑。“每个人的健康、快乐是第一位的,”对于这句朴素的话语,她有了更清晰的认识,“大家都是这么说的,书里也是这么说的,但可能以前没有想得那么明白。”

其实在患病之前,万万就曾想过辞职的事,“每一年都会想,甚至每一秒都会想,但从来没有做出决定。”万万觉得抑郁症推了自己一把。再回过头来看,她依然觉得这样的进程意义非凡。

“整个治疗过程中,我看到了每个人无穷大的潜力。”万万觉得,每个人都应该对这份潜力怀抱信心,并付诸实践,“我明白命运确实掌握在每个人的手中,但你首先要做到改变自己。”

而对于阿K来说,抑郁后的日子是一种折中过的生活。

大学期间,出于爱好,阿K去到新浪美妆部实习,由此慢慢进入这一行,毕业后做了一名职业美妆博主。“如果未来没有流量了怎么办?我老了怎么办?每天博文、广告数据怎么办?怎么去提高?产出什么内容?”各种各样的考虑和担心使阿K持续处于焦虑状态,脑中有很多想法要去做,身体却越来越力不从心,“我以为是我懒,后来才知道是真的没精力。”

2021年年底,阿K搬回江西老家,“换了环境和人”。她在九江给蛋糕店做客服,工资少却轻松。

虽然烦恼和焦虑少了,阿K仍然觉得当下“一眼望到头的日子”是一种缺憾。“其实没有什么期望,只是看到当时一起的博主朋友现在依然在发光发热时,会觉得自己也本应该这样。”

平静地生活着,阿K没有太多难过,也没有太多其他情绪。她每天按时上班,休息时宅在家里,偶尔感受到爱时,心里便多一点开心,“谈不上快乐,只有一点点开心。而且这份开心是赋予在别人给予的爱里。”

老家对于阿K来说是悲伤的土地,“我印象里就是被霸凌。被打骂。没有美好回忆。”她知道,现在的日子是自己曾经最讨厌、最想逃离的生活,“但现在来说,却是唯一可以活下去的方式。”

“5.25”谐音“我爱我”,过往的种种经历都留在了昨天,从今天开始,先去爱自己,然后再尝试去爱世界。从今天开始,每天都要对自己说:“我很重要,我的心理健康同样重要。”

(文中涵晗、阿K、万万均为化名)

参考文献:

[1] 《中国国民心理健康发展报告(2021-2022)》

[2] 世界卫生组织. 抑郁障碍(抑郁症) (who.int)

[3]《精神障碍与诊断统计手册(第5版)》

采访:吴馨睿 范欣馨 王诗怡 康子宁 李佳静

文字:邓南孜 陈虹颖 梁子祺

原标题:《心理健康日|抑郁症后,生命重新生长》