布尔战争是现代历史上最引人深思的战役之一,它被贴上诸多“标签”:第一次媒体战、世界大战的预演、种族隔离的始作俑者。虽然作为超级大国的英国和非洲南部两个微不足道的

布尔战争是现代历史上最引人深思的战役之一,它被贴上诸多“标签”:第一次媒体战、世界大战的预演、种族隔离的始作俑者。虽然作为超级大国的英国和非洲南部两个微不足道的

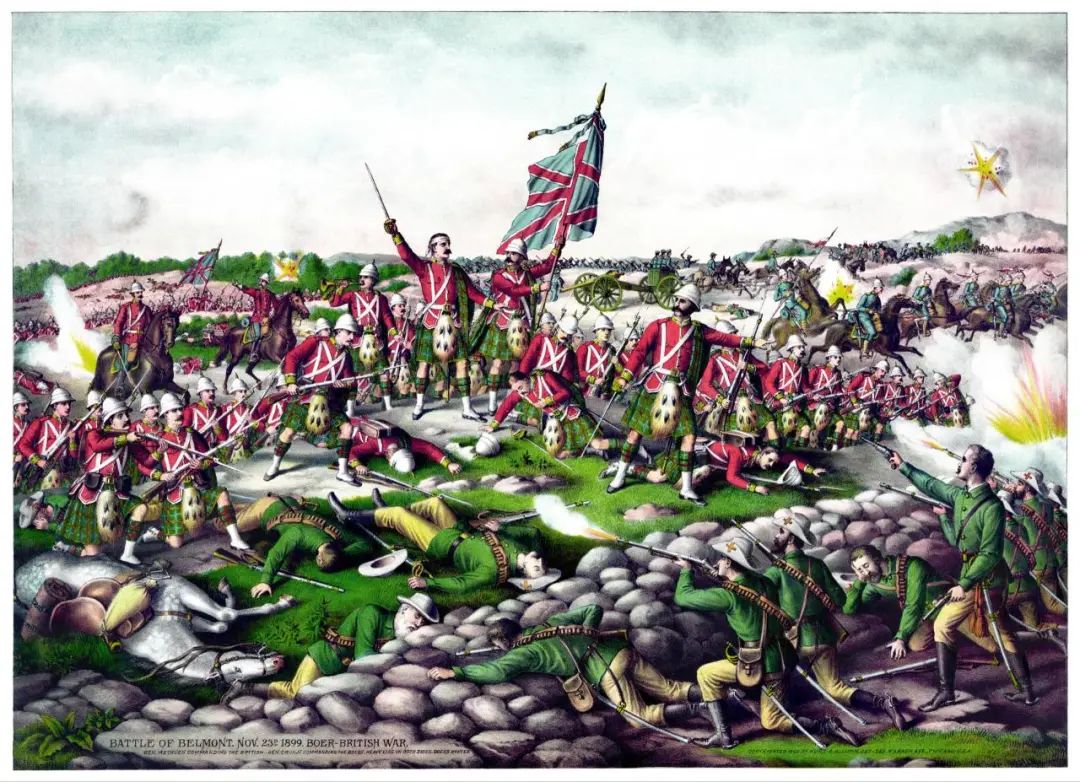

布尔战争是现代历史上最引人深思的战役之一,它被贴上诸多“标签”:第一次媒体战、世界大战的预演、种族隔离的始作俑者。虽然作为超级大国的英国和非洲南部两个微不足道的布尔共和国之间存在着巨大的国力差异,但出人意料的是,英国为了胜利,消耗了大量物力财力,甚至不惜发动了针对平民的恐怖主义行动。作者围绕三个具有代表性的人物来探讨布尔战争,分别是荷兰律师威廉·莱兹、英国战地记者温斯顿·丘吉尔、年轻的布尔突击队队员丹尼斯·雷茨。通过他们三人的经历和故事,本书讲述了一段不一样的南非历史。

新书速递

血染开普敦:布尔战争史

[荷兰]马丁·博森布鲁克(Martin Bossenbroek) 著

徐彬 金凯 译

陈楠 校

2024年2月出版

★它终止了帝国扩张的脚步

★重塑了非洲南部版图

★悄悄拉开了世界大战血腥的序幕

作者简介:

[荷]马丁·博森布鲁克(Martin Bossenbroek),荷兰乌得勒支大学副教授、历史学家,1980 年毕业于阿姆斯特丹自由大学,1992年获得莱顿大学博士学位,出版多篇学术文章和专著,《血染开普敦》是他的第七本书。

译者简介:

徐彬,山东师范大学外国语学院教授。出版译著60余部,逾1000万字,题材涉及科学、历史、文化等。凭借译作《征服的怒潮》《燃烧的大洋》,荣获中信出版集团2021年“年度译者奖”。

金凯,齐鲁工业大学外国语学院教师,研究方向为认知语言学、认知翻译学、计算语言学。

评价推荐

媒体评价:

荣获2013 年荷兰历史图书奖(Libris History Prize),入围 2013 年 AKO 文学奖(AKO Literature Prize)

博森布鲁克似乎能够读懂战争主人公的内心和灵魂,同时又不歪曲事实真相。这就是《血染开普敦》的魅力所在——就像儿童探险故事一样读来惊心动魄——它是严肃而优雅的。博森布鲁克将非虚构写作提升到了一个更高的层次。

——《新鹿特丹商报》(NRC Handelsblad)

你知道战争将如何结束,即便如此,《血染开普敦》读起来仍像一部长达 460 页的惊悚小说。博森布鲁克创造了奇迹。

——《言语报》(Het Parool)

编辑推荐:

1、与其他关于布尔战争的著作不同,本书从荷兰、英国、布尔三个截然不同的视角讲述了这个“小民族为自保而斗争”的故事,不偏不倚,同时填补了对荷兰在战争中角色的研究缺失。

2、全面再现战争过程,从阵地战、游击战、媒体战、大屠杀到集中营,充分揭示布尔战争为何又被称为第一场现代战争。

本书目录

序 言/001

1

第一部分 出于正当的理由/019

1特别会见/021

2你本尘土/034

3渴求土地/043

4发现黄金/058

5特许权利/071

6爱恨交加/084

7罗德斯公司/094

8生命线路/107

9囤积武器/122

10钻石禧年/138

11分道扬镳/150

12最后契机/164

2

第二部分 大男孩历险记/187

13统治吧,不列颠尼亚!/189

14四线作战/200

15枪林弹雨/213

16战争规则/224

17废弃矿井/240

18热烈的欢迎/252

19指挥盲点/270

20取得突破/284

21战争狂热/300

22纵队在行动/316

23种族问题/327

24初见胜利/343

3

第三部分 死亡和毁灭/361

25颠沛流离/363

26击败敌人/376

27我行我素/391

28英国殖民地/403

29有罪的土地/418

30失去战马/434

31冬季饥荒/449

32终身放逐/467

33黑暗死亡/481

34遭受突袭/497

35发动反击/512

36苦涩结局/527

后 记/544

注 释/554

参考书目/581

索 引/588

试读部分

后记 赢家和输家

布隆方丹,2012年7月6日

这一天是截止的日子。如果没有人反对,所做的决定就将是最终决定。未来,布隆方丹的“克鲁格大道”将改名为“坦博街”。这条街上的路标也将被换掉。“克鲁格大道”的路标将消失,为“坦博街”让路。发起反英战争的布尔人领袖已被反对种族隔离政权的非国大领袖取代。

这毫不奇怪。政权更迭后,街道、城市和国家等,常常都会改名。在南非,这一进程实际上是相对缓慢的:非国大掌权已经18年了。但现在,改名工作正在得到更有力地实施,不仅在布隆方丹,在全国范围内都是如此,在德班和开普敦进展得尤其迅速。

这个过程引发了骚乱,尤其是在南非行政首都比勒陀利亚,该市的名字本身就是个问题。将其改名为茨瓦内的决议触动了南非白人的痛处。比勒陀利亚自1855年由马蒂纳斯·普里托里乌斯以他父亲的名字命名并建立以来,一直是南非白人的堡垒。即使在今天,其居民仍然主要是阿非利卡人,有75%是白人。

这个变化之所以会触动人们敏感的神经,是因为新名字和它所取代的名字一样,充满了不同族群的感情。茨瓦内是传说中恩德贝勒部落的首领,因此是姆济利卡齐和洛本古拉的祖先。据说,早在18世纪,在白人拓荒者到达之前,茨瓦内就统治过现在比勒陀利亚所在的地区,证据来自一代一代口口相传的故事。2006年,一座6米高的茨瓦内酋长铜像竖立在了市政厅外的广场上,对面是早已立在那里的普里托里乌斯和他父亲的雕像。

竖立新雕像的象征意义很明确。一个城市的名字,以及其街道上的雕塑等关乎人们如何定义城市的公共空间。这是一场对政治实力的考验,此外还具有历史维度上的意义——这是一种与现有历史叙事竞争的新创立的“传统”。比勒陀利亚和茨瓦内代表着对南非历史的不同描述。使用哪个名字,不使用哪个,代表了对“恩德贝勒和白人拓荒者谁最先来到这里?”或“谁发展了这个国家,白人还是黑人?”这样的问题有不同的回答。对这些问题的不同回答具有深远的影响。最终,它们塑造了当今南非最重要的社会辩题:“这个国家属于谁?”

2012年1月8日举行的非国大百年庆典,似乎提高了其领导人对历史主张重要性的意识。布隆方丹的教堂是非国大成立的地方,为了庆祝活动,教堂及时地装饰一新。对过去的主张不会就此停止。政府最近确定了另外28个遗产项目,用祖马总统的话说,这些项目将有助于“纠正过去殖民和种族隔离的遗产”。

***

这样看来,非国大最终占了上风。一个世纪以前的情况跟现在的截然不同。当年,就法律地位而言,非洲人和有色人种实际上是布尔战争的真正输家。

1902年5月31日,弗里尼辛和平谈判结束了战争,这对索尔·普拉杰这样的非洲领导人是一个沉重打击。这意味着他们所有的牺牲都是徒劳的,他们对英国的支持换来的是背叛。和平条约的第8条表面上似乎无伤大雅,但它扑灭了所有的希望。“给予土著居民选举权的问题在引入自治制度之前不会得到决定。”换句话说,这种事情根本不会发生。布尔人决不会接受土著居民获得选举权,而英国人接受了他们手下败将的要求。白人在一张纸上解决了他们之间的分歧,却把其他人种排除在外。

他们排除了有色人种、非洲人以及以甘地为代表的英属印度移民。甘地在战争期间的忠诚,以及他在斯皮恩山和其他战场上的救护队中的贡献,都被视作毫无价值的。甘地和普拉杰以及每一个非白人社群的其他领导人都要面对同样的真相。

这不仅适用于两个前布尔共和国,也适用于开普殖民地和纳塔尔。条约的第8条仅仅是开始。在接下来的几年里,南非的布尔人和英国人对那里的非洲人和有色人种同胞的命运有着共同的看法。这些人唯一的前途是成为矿业和农业部门的劳动力,为此,他们不需要投票权或任何其他公民权利。他们所需要的只是用以限制他们自由迁徙的通行证。

对此,他们仅仅发起了一次有组织的反抗白人统治的尝试。1906年在纳塔尔,当地首领班巴塔(Bambatha)反对引入一种新税。英国殖民当局以铁拳回击,对班巴塔起义进行了残酷镇压,成千上万名非洲人被杀,还有成千上万的人遭到监禁或鞭打。

甘地的反应是做最后一次尝试。他又一次为殖民政权提供了印度社群的服务,最初他想以战斗单位的形式参与,后来还是以救护队的形式参与。他们的第二个提议被接受了,但也未能达到其背后隐藏的目的。他身后的印度人也无法跨越肤色的障碍。幻想破灭后,他放弃了争取得到白人接受的斗争,转而采取非暴力抵抗(satyagraha)的新战略。

像索尔·普拉杰这样的黑人领袖的耐心也达到了临界点,随时会崩溃。他们也花了数年时间把希望寄托在那些支持他们事业的英国人身上,但毫无结果。他们所遭受的压迫的终极表现是1913年颁布的《土著土地法》,该法剥夺了非洲人和有色人种拥有土地的权利,只有少数指定地区例外,这些地区只占陆地面积的7%。全国各地的其他黑人领袖对日益增长的不满情绪做出反应,成立了南非土著人国民大会。

***

在一个非常不同的、不那么明显的层面上,荷兰也是布尔战争的输家之一。弗里尼辛和平协议允许在学校和法庭使用荷兰语,但除此之外,荷兰母国对南非的影响趋向于零。克鲁格总统在德兰士瓦苦心孤诣建造的荷兰属性的战略堡垒在战争中瓦解了。作为令人骄傲的旗舰企业,荷兰-南非铁路公司已被国有化,其员工被英国驱逐出境。

威廉·莱兹将“与荷兰的联系”的建立与消亡拟人化地表达了出来。对他来说,和平是三重的失败:布尔人输了;荷兰在南非的投入已经结束;在个人层面上,这种和平的到来也是一个极大的冲击。直到最后,他都一直坚信情况会好转。但是突然间,他不得不面对现实,不仅是这个国家的现实,还有他自己的现实。他一下子就失业了,没有了国籍。他43岁了,还年轻,可以重新开始,但他真的想重新开始吗?

几天后,他知道了答案。布尔事业已成为他生活中极其重要的一部分,压倒了其他一切。他无法把在德兰士瓦居住和工作的18年抛在脑后。1902年6月初,他写信给弟弟说:“我不会放弃希望。”他坚信“布尔元素最终会在南非取得胜利”。莱兹把他的余生都献给了那个梦想。其实,他要是干别的,并不是不受欢迎。他本可以在莱顿大学担任教授,也可以去德黑兰担任总领事,但他选择了留在海牙——再一次以荷兰人的身份,仍然是为了他即将开启律师职业生涯时的那项广受关注的有争议的事业奋斗。回到荷兰后,他致力于撰写历史著作,比如《布尔共和国遭受的遏制》(TheContainmentoftheBoerRepublics)。

莱兹很少返回南非。1904年,他护送刚刚去世的前总统克鲁格到他最后的安息地。从那以后,他很少接受邀请外出,而是独自待在书房里。他认为南非的公共生活已经“完全政治化”,因此拒绝卷入阿非利卡人之间的不和。他把自己的时间都用来书写和重写他曾经帮助塑造的历史。对他来说,保罗·克鲁格是英雄,而英国是万恶之源。

但历史并没有停滞不前。这几乎给莱兹的生活带来了一个充满讽刺的结局。1940年5月初,由于担心德国的入侵,81岁的莱兹决定逃离荷兰,而他唯一能去的地方就是英国。对他来说,还有什么比去往他多年来一直严厉斥责的国家寻求庇护更矛盾的呢?但是这时候,命运出面干预了。他在准备出发的时候病倒了,并于1940年5月14日病逝在海牙的医院里。

***

英国表面上是布尔战争的赢家,但它遭受了惊人的损失。英国有超过2.2万名士兵死亡,其中一半以上死于疾病,40万匹马和骡子被屠宰,英国为战争投入了2.17亿英镑。战争对其国家声誉的损害更是不可估量。英国原本是军事强国,但布尔战争令其声誉蒙羞,其道德权威、外交地位均受到损害,国家的自信心也因此动摇。在这样的背景下,英国政府不愿意再打下去,这也就不足为奇了。1902年5月,英国已经准备对布尔人做出比一年前更多的让步。

对于温斯顿·丘吉尔来说,达成弗里尼辛和平协议并不令人惊讶。他一直都能通过像伊恩·汉密尔顿这样的熟人了解到南非所发生的一切——包括他的朋友对布尔将军们日益增长的同情。在汉密尔顿的评价中,布尔将军的排名高于“开普的保王派”或“外侨”。对汉密尔顿的评价,丘吉尔很认可。他也赞成帮助布尔人尽快恢复元气,因为他们是英国人在南非建造殖民帝国的“基石”。

一旦恢复了和平,米尔纳就忙于将两个旧殖民地和两个新殖民地完全英国化,但他遭到了来自阿非利卡人和讲英语的社群的抵制。原谅、忘记以及和布尔人携手——无论是在伦敦,还是在开普敦和德班,这都是英国人的观点。英国除了承诺的300万英镑赔款之外,还提供了10倍以上的贷款用于重建这个遭受破坏的国家。

1905年,和解进程获得了一个额外的推动力。在开普敦,米尔纳被更崇尚和平的塞尔伯恩勋爵取代。在伦敦,自由党取代了保守党,政治更加进步的丘吉尔被任命为新内阁的殖民地事务大臣。他以这个身份为南非向自治的过渡做出了重大贡献。最后,在1910年5月31日,四个殖民地统一成立了南非联盟,成为大英帝国的一个自治领。

第一次世界大战是对这个新生国家的试金石。在一战中,南非政府镇压了前布尔突击队队员发动的起义,并选择给予英国积极的支持。成千上万的南非士兵被部署在非洲和欧洲对抗德国殖民地的军队。对许多人来说,这意味着他们将再次与布尔战争中的宿敌站在一起,但这一次他们是站在同一阵营。温斯顿·丘吉尔也成了他们的战友之一。在这期间,丘吉尔登上了政治职位的一个顶峰,另外也经历了沉重的挫折。为了挽回声誉,1916年,他回到了阿拉斯(Arras)附近的战壕,担任皇家苏格兰燧发枪队第六营的中校。1917年初,第一营来解救他们。第一营中有一位南非少校,名叫丹尼斯·雷茨。

***

弗里尼辛和平协议签署后,许多布尔人都感到震惊。他们损失惨重。3.4万人死亡,6000人在战争中死亡,2.8万人在集中营中失去了生命,其中大部分是儿童;数以百万计的牛、羊和马死亡,成千上万的农舍被毁,他们所有的财产都化为灰烬,他们的土地一片荒芜。而这些只是可见的伤疤。

丹尼斯·雷茨见证了他们的困惑。1902年5月弗里尼辛的会议使他不知如何应对。聚集在那里的60名布尔战士是“我们民族的精英——都是勇敢的战士,坚韧如铁钉”。现在这些勇士躺在帐篷里,“像孩子一样在自由的坟墓前痛哭失声”。他的父亲悲痛欲绝。他签署了发动战争的最后通牒,现在又签署了结束战争的和平协议。老雷茨的内心无法忍受这种折磨,离开南非去了荷兰,与妻子和最小的孩子在那里生活。丹尼斯支持父亲的做法,但他选择了自己的流放地。他去了马达加斯加,暂时靠运送货物勉强维持生计。

不过,跟很多人家相比,雷茨一家还是很幸运的,因为家里的所有成员都活了下来。大多数布尔人的家庭都在哀悼——为逝去的过去,为逝去的人,或为那些做出了“错误”选择而永远消失在他们生命中的人而哀悼。战争的失败在阿非利卡人中的顽固派和投降派之间造成了巨大的裂痕,这种裂痕在恢复和平后很长一段时间内仍然存在。观念的撕裂使他们无法像一个统一的民族那样悲伤,也难以接受自己的损失。这才是真正的悲剧,其影响持续了几十年。

然而,表面上看,布尔人似乎已经从他们的失败中恢复过来。丹尼斯·雷茨就是一个很好的例子。1903年12月,他回到比勒陀利亚,身无分文,还得了疟疾,差一点就丢了性命。扬·史沫茨和他的妻子把他带回了家,悉心照料,使他恢复了健康。他继续学习,成为一名律师,见证了南非的经济复苏和路易斯·博塔领导的南非党在政治上的成功,后者支持对英国采取绥靖政策。1910年,博塔成为南非联盟的首任首相。四年后,巴里·赫佐格组建了反英的南非国民党来反对当时的政府。

第一次世界大战也使丹尼斯·雷茨面临艰难的抉择。他的老战友,“莱利方丹复仇者”,那个在奥吉普投掷炸弹的人,曼因·马利兹领导了一场叛乱,得到了成千上万的顽固派分子的支持,其中包括克里斯蒂安·德威特。但丹尼斯站在博塔,特别是史沫茨一边,在史沫茨的领导下,丹尼斯帮助镇压了叛乱,并征服了德属西南非洲和德属东非的领土。他后来参加了欧洲前线的战斗。由于史沫茨成为大英帝国战时内阁的一员,丹尼斯被派往皇家苏格兰燧发枪队,并追随丘吉尔的脚步,在阿拉斯的战壕里作战。

在后来的几年里,丹尼斯仍然忠于已经进入政坛的史沫茨。史沫茨接替路易斯·博塔成为国家首相,直到1924年他被赫佐格取代。20世纪30年代,南非白人政治出现了一段引人注目的插曲。由史沫茨领导的南非党和赫佐格领导的南非国民党调和了他们的分歧,组成了统一党,这一举动遭到了民族主义极端分子的反对。

第二次世界大战结束了这个联盟,南非一直处于休眠状态的反英情绪再次爆发。赫佐格选择了中立的道路,但在选举中败给了史沫茨。史沫茨带领国家参战,加入了英国一边。和史沫茨一样,丹尼斯无条件地支持英国。他最后的公职是在伦敦担任高级专员。那时他的官邸是“南非之家”,离内阁作战室不远,此时的首相丘吉尔正在那里全面领导英国的作战。

***

位于比勒陀利亚郊区的拓荒者纪念碑是一处模棱两可的建筑,在两种观念之间摇摆不定。对于一个被64个花岗岩牛车围成一圈的40平方米的整体建筑来说,这样的描述可能有些奇怪。但正是这个悖论激起了人们的兴趣。这个纪念碑表达了什么意思?布尔人已经在这个国家站稳了脚跟,他们将永远留在这里,还是相反,他们可以在任何时候解散他们的营地,然后前往一个新的应许之地?

设计的时候,建筑师杰拉德·莫尔迪克(GerardMoerdijk)心里想到的是第一个想法。他希望他的建筑能在接下来的一千年里屹立不倒,以证明大迁徙的历史重要性。1949年,新首相D.F.马兰(D.F.Malan)为这座纪念碑举行了落成典礼。马兰是一位“纯粹的”民族主义者,一年前在选举中获胜,取代了史沫茨。南非国民党重新掌权,种族隔离成为一项更加稳定的官方政策。12年后的1961年5月31日,南非切断了与英国的从属关系,成为一个共和国,阿非利卡人从此也断绝了与外界的联系。在弗里尼辛和平协议签署59年之后,顽固派占了上风。布尔人现在成了整个南非的老大。

但他们不会永远掌权。30年后,在国内抵抗运动和国外抗议的压力下,种族隔离政权被迫让步。F.W.德克勒克(F.W.deKlerk)总统在1990年迈出了第一步。非国大被解禁,纳尔逊·曼德拉从监狱被释放。在1994年举行的第一次不分种族的大选中,非国大赢得了63%的选票,曼德拉当选总统。种族隔离的土地变成了彩虹之国。2009年大选中,非国大仍然赢得了三分之二的席位。

白人拓荒者纪念碑至今仍屹立不倒。此外,根据新的规定,它成为第一个被宣布为国家遗产的阿非利卡人纪念碑。2012年3月16日,艺术和文化部长保罗·穆什迪尔(PaulMashatile)宣布了这一消息,称该提名是朝着和解迈出的一步,也是对该纪念碑“蕴含着南非白人社区的深厚历史意义”的认可。但它对不同的族群有着不同的含义,他补充道:“我们的历史有一部分充满了痛苦。这是一部相互排斥、压制、支配和分裂的历史。然而,我们不能希望这段历史就此消失。”

非国大能够做的,并且需要宽容地去做的,是对过去的另一种叙述。将茨瓦内的雕像放在普里托里乌斯的对面就是一个很好的例子。在同一场演讲中,穆什迪尔宣布将扩建自由公园。自2007年以来,自由公园一直是跟白人拓荒者纪念碑相对应的公共设施。这是一个精心设计的主题公园,就在几公里之外,展示了南非从史前到现在的多样历史。

自由公园不是着眼于一千年后的未来,而是回顾了几十万年以来的历史。它明确地回答了在南部非洲谁拥有最古老的权力的问题。显然不是阿非利卡人。他们在那里生活了三个半世纪,这与人类在该地区居住了几万年的历史相比简直不值一提。如果南非种族间的权力平衡是遵循先到先得原则的话——就像年轻一代的非国大领导人所坚持的那样——那么修改街道名称和重塑雕像仅仅是平衡调整的开始。真正的问题将是财富的再分配,以及在不久的将来,土地和自然资源的再分配。只有在跨越了这个障碍之后,才有可能为布尔战争制定一个新的损益表,更准确地评价各方的功过得失。

原标题:《新书速递 | 《血染开普敦:布尔战争史》》