两万年前,人类从西伯利亚跨过白令海峡进入阿拉斯加,向南扩散到今“美洲”地区。但该过程却没有任何书面记录,考古证据也凤毛麟角。人们提出了各种假说和模型解释人类迁徙

两万年前,人类从西伯利亚跨过白令海峡进入阿拉斯加,向南扩散到今“美洲”地区。但该过程却没有任何书面记录,考古证据也凤毛麟角。人们提出了各种假说和模型解释人类迁徙

两万年前,人类从西伯利亚跨过白令海峡进入阿拉斯加,向南扩散到今“美洲”地区。但该过程却没有任何书面记录,考古证据也凤毛麟角。人们提出了各种假说和模型解释人类迁徙到美洲的历程及其之后的历史。本书概述了美洲人类历史新发现,一瞥遗传学工具揭示出人类历史和演化的细节。本书也对过去和现在展开研究,探讨了目前用来构建美洲原住民历史,并对他们产生了深刻影响的遗传学新知,解释了遗传学与古美洲人身份认同如何紧密联系在一起。

01

—

本书概况

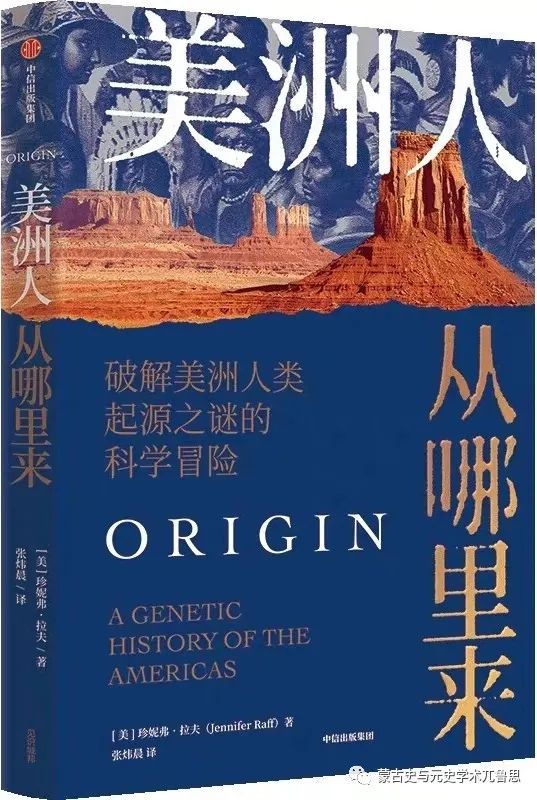

《美洲人从哪里来 : 破解美洲人类起源之谜的科学冒险》

原作名:Origin: A Genetic History of the Americas

作者:〔美〕珍妮弗·拉夫

译者:张炜晨

出版社:中信出版集团

出品方:见识城邦

出版时间:2023年8月

页数:394页

开本:16开

装帧:平装

定价:88.00元

ISBN:978-7-5217-5666-1

02

—

本书引言

某位先民的遗骸已经在阿拉斯加州威尔士亲王岛(Prince of Wales Island)北端的一个洞穴里已经静静躺了万年之久。不过在1996年7月4日,古生物学家在那里发现了他的下颌骨,同海豹、旅鼠、飞鸟、驯鹿、狐狸、熊等动物的骨头混杂在一起。

这个洞穴为人们打开了窥探远古时光的神奇窗口。通过可追朔至4.1万年前的动物骸骨,古生物学家蒂姆·希顿(Tim Heaton)及其同事得以判断出该地区,及阿拉斯加东南沿海地带可能是末次冰盛期(LGM)的生物避难所。在那段时期,北美洲北部大部分地区均被巨大的冰川覆盖。在末次冰期行将结束之时,随着地球变暖,冰川消融,美洲幸存下来的动物和通过白令陆桥(Bering Land Bridge)进入美洲的物种逐渐在北美洲北部再次繁衍开来。直到大约1万年前,白令陆桥依然连接着亚洲和北美大陆。

这个名为舒卡卡阿(Shuká Káa)的洞穴因为意外发现了古人类的痕迹而变得意义重大,对在该地区生活了数千年之久的特林吉特人(Tlingit)和海达人(Haida)而言更是如此。早在一周前,考古学家特里·法菲尔德(Terry Fifield)就接到报告说,该地出土了一件打磨得相当锋利的石矛尖。不过当时人们只将其视为一个孤立的发现。然而,当找到人类下颌骨时,希顿便立刻意识到,那片考古现场蕴藏的宝藏远比之前预想的加令人期待。他叫停挖掘工作,并通过无线电向林业部门汇报。次日早上,法菲尔德乘坐直升机飞往遗迹所在地,展开现场调查。根据《美洲原住民墓葬保护与归偿法》(NAGPRA)的规定,法菲尔德将这名男子的遗骨带回林业局,并于第二天致电克拉沃克和克雷格(Klawock and Craig)部落理事会诸理事,告知这一发现。接下来的一周,法菲尔德和部落领导人在阿拉斯加特林吉特和海达印第安部落中央理事会(CCTHTA)法律专家的帮助下,召开了一次由克拉沃克部落主持的协商议,并邀请5名克拉沃克和克雷格部落成员参与,共同决定下一步行动方案。

当地民众一开始莫衷一是。有些人认为不应该再打扰人类骸骨。但其他人则希望通过这位古人来揭示该地区族群的历史。特里·法菲尔德在电子邮件中告诉我:“我还记得人们最初的谈话内容。理事会成员想知道他是谁,是否与自己有血缘关系,他又是如何生存的。正是对这名男子的好奇促成了我们一开始的合作。”

当地居民经过多轮商议和争论后,最终同意科学家继续挖掘并研究这具遗骸。双方约定,如果证明该洞穴是神圣的墓地,那么就必须立即停止发掘工作。居民还要求学者们与他们分享研究成果之后,才能公开发表;在科研过程中,每一个环节都要与当地的族群领导人协商。民众将在研究工作结束后,重新安葬他们的先祖。

参与这个项目的科学家对上述要求全盘接受,并根据发掘进展,定期向部落人士汇报最新发现。特里·法菲尔德作为学者代表出席部落理事会的相关会议。只要有记者或影视制片人策划对这处遗迹进行报道,他都会首先寻求理事会的许可。丹佛自然历史博物馆的考古学家E. 詹姆斯·迪克森(E. James Dixon)发起了一项由美国国家科学基金会(National Science Foundation)资助的研究项目,致力于对该洞穴进行发掘,同时还提供资金帮助部落成员直接参与这项工作。随后几年,负责该地区运营的阿拉斯加原住民区域公司(Alaska Native Regional Corporation)——西拉斯卡公司(Sealaska Corporation)提供额外经费,资助在此项目中实习的学生。当地民众、考古学家和林业部门之间的合作卓有成效。经过5个季度的田野考古调查,人们在洞穴内又发现了7块人骨和2颗人类牙齿,都属于同一个人。他的骨骼被食肉动物撕碎,散落在一条大约50英尺(1英尺约合0.3米)长,由一眼小喷泉的流水扰动而形成的沉积通道内。在考古学家和当地民众看来,很明显,这并非一处专门安葬遗体的墓地。发掘古人骸骨不仅有助于人们更多地了解过去,还能让族群为他举办一场体面的葬礼。

考古学家根据该男子的骨盆和牙齿特征,确定他死亡时才20岁出头。对牙齿的化学分析显示,此人以食用海产品为生。现场采集到的古器物表明,他(或者其他将这些手工制品遗留在此的人)从事优质石材的长途贸易。这些石头经过专门设计,可制作成狩猎工具,可在恶劣的北极环境中狩猎。对骨骼进行放射性碳年代测定后,结果令人大吃一惊:他已经超过一万岁了,是阿拉斯加地区最古老的人类之一。

特林吉特人一直声称,他们的祖先是航海民族,从史前时代起就生活在这个地区。这个被特林吉特人称为“Shuká Káa”(“先于我们的人”)的男人横空出世,正好与他们的口述历史相匹配:特林吉特人是一支适应沿海生活、从事长途贸易的古老族群的后裔。随着项目进一步推进,人们越来越确信这个古人可能就是特林吉特人的祖先,或者至少与他们祖先的生活方式相似。

遗骸考古的工作结束了,但舒卡卡阿人的故事仍在继续。在2008年安葬遗骸之前,部落允许遗传学家从其骨骼中提取一小部分样本进行DNA分析。初步检测显示,此人所属的母系血统在当代原住民族群中非常罕见。这表明目前居住在本地区的原住民可能不是舒卡卡阿人的直系后裔。

但这个故事在过去几年中又峰回路转。古基因组学领域掀起了一场技术革命。科学家利用少量骨骼或组织样本,即可重建古人的完整核基因组。这项进步使得研究人员(再次获得部落许可后)以远高于早前实验的精度,重新检测舒卡卡阿人的DNA。包括了染色体中所有DNA数据的完整核基因组表明,舒卡卡阿人所属的族群正是当今西北海岸诸部落的祖先。这又一次证明了他们的口述史所言非虚。

自舒卡卡阿人的基因图谱发表以来,特林吉特部落继续利用遗传学作为研究其氏族和半偶族亲属系统的工具,(并根据DNA所揭示的信息)在其他地域搜寻他们的族系,将考古学证据、部落一脉相承的口述历史完美统一起来。

对于考古学家来说,舒卡卡阿人为驳倒一个过时的理论提供了一项重要证据。该理论称,人类从陆路迁徙到美洲的时代不算久远,大约在1.3万年前。这可能就是你在学校听到的故事。

但在过去几十年里,我们了解到这个理论并不准确,它甚至没法解释考古学家和遗传学家所发现的大量新证据。

旧理论显然漏洞百出,不过人类最初是如何到达美洲的,仍是一个有待解答的谜题。遍布美洲各地的人类遗址已经在考古学家的发掘下相互关联起来。我们将跟随他们的研究,查看遗传学证据,检视DNA是如何挑战和改变我们对美洲原住民历史的认知的,同时特别关注那些只有通过考古记录,以间接手段才能分析理解的事件。我们将与这两个学科的学者一道,努力把林林总总的线索整合为一套新模型,以解释人类最初抵达美洲的历程。正如本书后文所言,当今许多考古学家和遗传学家相信,人类出现在美洲的时间比以前认为的要早得多:也许在1.7万年至1.6万年前,甚至是3万年至2.5万年前,而且人类在这片大陆的迁徙过程相当复杂。

美洲原住民族对自身起源有着各式各样的口述版本。在我们根据西方的科学方法研究模型并得出结论的同时,也要承认他们的观点同样重要。这些传统认知,如特林吉特部落对他们的起源,以及他们与舒卡卡阿人关系的看法。

03

—

精彩文摘

古DNA实验室工作要最大限度防止污染

电梯下到弗雷泽大楼的地下室,速度慢得令人发指。门一打开,我立刻被所有古DNA实验室必备的气味熏得头昏眼花:消毒剂。我沿着昏暗的无窗走廊走到一扇不起眼的金属门前,气味变得更加浓烈。那扇门很厚,警告牌上写着:“请勿入内!仅限指定人员!”我刷了一下证件,绿灯闪烁,表明我得到了授权,门锁也随之打开。我转动门把手,用力推开金属门。这时,一股带有消毒剂气味的强劲气流扑面而来,将我的头发吹起。门内铺着一张白色地垫。我小心翼翼地踩上去,将鞋子上的尘土蹭到黏糊糊的垫子上。

白色地垫上已经留下了其他人的脚印,大多数指向前方的房间,也有几个朝外。研究DNA的固定程序就是从弗雷泽大楼的地下走廊开始,直到提取并完成古DNA编目。脚印标志着这套流程开始了第一步。

以前进入堪萨斯大学的这间实验室时,垫子上不会留下脚印,因为那时地垫表面实际上覆盖着一张可更换的黏性塑料薄膜,太脏了就会换掉。作为实验小组的两位首席研究人员之一,我很少去古DNA实验室。我的工作就是监督项目实施、管理学生,并寻求资金支持。

我在接受堪萨斯大学人类学系助理教授的职位之前,已经有了10多年的实验室工作经验。对我来说,今天能有机会把拨款申请放在一边,亲自下场把手弄脏,是难得的享受。

当然了,并不是说我的手真的会变“脏”。事实上,要从实验室的一个房间走进另一个房间,必须严格遵循多道程序,甚至在你踏上电梯之前就已经开始了。你要穿上刷手服(就像你在医院看到的那种外科手术服)或类似的一次性服装。这种装束肯定会让人感到冷,实验室的温度也刻意保持得很低。

我很兴奋能再次有机会穿上刷手服,与古DNA样本打交道。鞋底的污垢全部留到黏垫上后,我脱掉鞋子,将两只小鞋套—就是你走过刚刚清洁过的湿漉漉的地毯时穿的那种—套在袜子上,然后戴上耳塞式耳机。我把音量调得比平时习惯的高,因为经验告诉我,只有这样才能压过不断从实验室过滤器里吹出来的气流声。我戴上发罩,确保完全盖住了耳朵和长发。

我们把换鞋的那个房间称为前厅,在里面储存物品,并当作过渡空间来穿戴鞋套和发罩。

我头顶上有一根小塑料管横跨在门框上。当我拉开下一道门时,塑料管里面的红色小球就会从我这一侧滚向内侧。空气立即吹进我要进去的房间,直到我身后的门牢牢关上。我们可不希望实验室吹入太多空气,所以我刚一踩上另一块黏垫(这一块要干净得多),就尽快关上了门。小球滚了回来,表明实验室内的气流已经恢复到正压状态,空气再次从最里面的房间稳定地吹向走廊。这是古DNA实验室所独有的特征。大多数用于处理病原体的洁净实验室都保持负压气流,将空气吸入实验室,以防细菌或病毒流出。但我们要担心的问题恰好相反。我们希望阻止人体不断脱落的DNA进入实验室。我们从古人骨骼和古代土壤中费尽心机提取出来的DNA片段数量稀少,也很脆弱,一旦实验室外大量完整的现代人类DNA混进实验室,就会覆盖样本,令我们前功尽弃。来自人类的污染威胁时时刻刻都存在。因此,我们实验室的空气向外吹到走廊,这也是抵御污染的第一道防线。

正如我所提到的,实验室里很冷,我刚进入的那间被称为“更衣室”的房间温度还要更低。保持低温是为了防止实验室内的工作人员穿着防护服时出汗,这是抵御污染的第二道防线。当你伏在实验台上用吸管将微量液体从一根试管移到另一根试管时,即使是最小的汗滴也会构成严重的污染风险。你自己汗液中的DNA就可能毁掉整份样本,毁掉多年的工作。

在更衣室里,我将按照规定动作更换服装,穿上“兔女郎”套装。这件衣服有点儿像成年人穿的连体睡衣,能包裹全身,戴上大兜帽后,帽檐可拉过额头。换衣之前,我还要先戴上一副手套,并尽量不用手触碰衣服,以免DNA转移到外表面。

下一步是保护古DNA不受我的面部和呼吸影响。我打开一个新的外科口罩,遮住口鼻,然后在脑后扎好,这样还能防止兜帽挡住视线。我换了副新手套盖住手和手腕,小心地把它们压在袖口上面,这样手腕上就不会有空隙了。最后,我往手臂上套了一副袖套。这其实就是两边都有开口的长筒子,一端开口较大,另一端较紧。这是给手腕准备的额外防护层,以防手套脱落。

我穿戴整齐后,看起来就像个忍者。唯一暴露在空气中的部分是从鼻梁到眼睛上方的那一小片面部区域(有些人甚至还会戴上超大号护目镜,但护目镜会因聚集在口罩中的热气起雾而影响视野,所以并不是特别必要)。虽然我已经有好一阵子没有穿上“兔女郎”套装了,但其实我相当有经验,也很信任我的装备和实验能力。如果这套防护服正常发挥作用,那么我脱落的皮肤细胞就不会落在设备中或工作台上。

为了确保防护服上没有附着任何DNA,我拿起一个装满稀释消毒剂的喷壶,对着全身喷了个遍,并闭上眼睛抵抗雾气灼烧。我保持闭目,拿起一条专用毛巾擦拭胳膊、腿、躯干、手和头。然后就是耐心地等待,我一边听着来自头顶通风口的气流声,一边数秒,直到确信残余消毒剂已经飘散后才再次睁开眼睛。消毒剂的气味挥之不去,依然浓烈,如果你对消毒剂过于敏感的话,就不可能成为古DNA研究员。它在我们的工作中无处不在。消毒剂—或者更确切地说,次氯酸钠—是一种强氧化剂,也是防止污染的第三道主要防线。我们向进入实验室的所有东西喷洒这种化学剂,并定期对工作台和设备消毒。极少数被允许进入实验室的访客有时会对我们锈迹斑斑的设备和漂白褪色的台面评判一番,认为它们太“破旧”,不过这正好证明我们的实验室达到了应有的清洁程度。消毒剂就是我们要穿刷手服来实验室的原因。我在读研究生的时候,消毒剂经常会浸透“兔女郎”套装,毁掉了我很多衣服。在实验室的那些日子里,我还知道即使离开实验室,消毒剂的气味仍旧时时刻刻萦绕在自己身边,成了摆脱不掉的“香水”。

彻底消毒后,我就能睁眼看了,然后我打开了更衣室角落里的一个大金属柜。里面摞着一排排很深的抽屉,上面贴着诸如“阿留申群岛”“马鹿计划”“卡纳拉多土壤”等标签。每只抽屉都代表了一段历史,里面收藏着数以百计的样本:骨头、牙齿或从考古发掘现场获取的土壤。

获取这些样本都征得了先民的后代及利害关系人的同意,它们有可能揭开美洲人类起源之谜。为了在实验室开展一天的工作,我们要执行繁复的准备程序,但我常想,我们所付出的努力远不止正确穿戴,保证清洁程度达到可以打开抽屉那么简单。

进入房间前脱鞋,准备特殊的衣物,给自己喷洒消毒剂,闭上眼睛,这一整套进入实验室前的流程让我产生了一种仪式化的心态。

这是至关紧要的。抽屉里的人类遗骸不仅仅是科学研究的对象,还有着更为重大的意义。它们代表了一种赎罪,意味着我们要为过去犯下的罪错和不择手段的研究方法承担责任,要为先入为主的种族和社会偏见承担责任,这些偏见导致大量文化消亡,歧视盛行。我们已做出承诺,要心怀敬意和正念对待这些小小的骨头和牙齿碎片。他们是部落成员无比珍视的祖先,死后理应受到尊敬,而不是原住民托付给我们的“标本”。实验室保存的遗骸是我们与原住民族达成协议的成果。他们之所以允许我们利用遗骸开展基因测序工作,是为了扭转人类学和遗传学的研究风向,向刚刚加入这项工作的科学家和将来要培养的人才灌输科研伦理,使之更加重视人类尊严。

我拉开一个标有某个北美部落名称的抽屉,从参与这个项目所油然而生的惊叹转为对工作的专注。抽屉里整齐地放着一排排塑料袋,每个袋子上都标有一串字母和数字。我挑出其中一个袋子,对表面进行消毒,准备把它从更衣室拿到DNA提取室。整个实验室的设计目标就是最大限度保持干净,因此,每次你进入下一个房间,也就意味着走进压力更大的空间,而且你接触到的每一个物体都要消毒,这一点至关重要。我再次跨过门槛,观察作为压力显示器的小红球的位置,确认实验室准备就绪。

原标题:《美洲人从哪里来 : 破解美洲人类起源之谜的科学冒险》