在金爵奖评委会主席论坛上、在媒体采访中,杰兹·斯科利莫夫斯基(Jerzy Skolimowski)时常会陷入片刻的沉默。或许,在很多人看来,这是因为这位波兰导演

在金爵奖评委会主席论坛上、在媒体采访中,杰兹·斯科利莫夫斯基(Jerzy Skolimowski)时常会陷入片刻的沉默。或许,在很多人看来,这是因为这位波兰导演

在金爵奖评委会主席论坛上、在媒体采访中,杰兹·斯科利莫夫斯基(Jerzy Skolimowski)时常会陷入片刻的沉默。或许,在很多人看来,这是因为这位波兰导演已经迈入85岁的高龄,思绪不那么迅捷。不过,这种片刻的沉默也可能是源自历史施加的某种习惯。在我有限的对中东欧的导演、编剧、电影音乐人、动画制作人的采访经验里,这种片刻的沉默并不罕见。

2023年6月14日,第25届上海国际电影节金爵奖评委会主席论坛,金爵奖主竞赛单元评委会主席、导演杰兹·斯科利莫夫斯基出席活动。 视觉中国 图

一位被低估的导演

斯科利莫夫斯基的同胞作家切斯沃夫·米沃什在《被禁锢的头脑》里写道:“在那些年代,我感到自己是这样一个人,他有足够的自由活动空间,但身后仍拖着一条长链,这个链条总是把他钉在一个地方。这个链条有一部分源于外在的因素——但与此同时,也许更重要的是,在于我本身。”我不清楚斯科利莫夫斯基是否对此有同感,他们都曾背井离乡,在西方游荡了几十年,最终还是选择回到波兰。但令人慨叹的是,时至今日,当我谈起迫使他离开自己祖国的电影《沉默的怒吼》(Hands Up!)时,他的措辞是“我当时犯了一个错误……”

不得不说,这次上海国际电影节邀请斯科利莫夫斯基来当金爵奖的评委会主席,堪称是令人意外的惊喜。

《早春》剧照

长期以来,他都是一位被低估的导演。十多年前,我第一次看到的他的作品是《早春》(Deep End)。这部电影还有另一个令人浮想联翩的中文译名,叫《浴室春情》,故事关于一位在公共浴室当杂工的英国少年,无可救药地爱上比他年长的女同事,最后以悲剧收场。其实影片的情感表现相当克制,但画面构图、配色,还有穿插其中的配乐,却是相当肆意,可用惊艳来形容。我理所当然地以为这部作品出自哪位英国电影人之手,搜寻之下,才发现它的导演杰兹·斯科利莫夫斯基其实是波兰人。《早春》是他离开故国后,在1970年拍摄的作品,但在当时并没有掀起什么水花,直至2010年影片完成2K修复后,它的价值才算是被重新挖掘。

杰瑞米·艾恩斯在《月光》中

之后,我又找到了斯科利莫夫斯基在1982年拍摄的《月光》(Moonlighting)。影片讲述波兰装修工诺瓦克带着几位同胞来到伦敦打黑工,他被夹在雇主的要求和同胞的不理解之间,手上不多的钱款既要买装修材料又要照顾一屋子人的吃喝,因此不得不铤而走险从超市顺走食物,最后还因为波兰国内的局势变化,差点回不去。虽然影片在情感上十分动人,紧张的氛围感的拿捏得尤其高超,又获得过戛纳最佳编剧奖,主演还是大名鼎鼎的英国演员杰瑞米·艾恩斯,但电影本身似乎依旧没什么知名度——值得一提的是,作为展映的五部斯科利莫夫斯基作品之一(另四部为《死神的呼唤》《与安娜的四个夜晚》《必要的杀戮》《驴叫》),上海观众有幸能在今年上海国际电影节的大银幕下,观看这部电影。

《出发》剧照

《早春》和《月光》尚且如此,更别说斯科利莫夫斯基早年拍摄的《特征:无》(Identification Marks: None)、《轻取》(Walkover)、《障碍》(Bariera)、《出发》(Le départ)等的知晓度了。而假如你看过以上这些作品,恐怕很难不联想到法国新浪潮。比如“安杰伊三部曲”(《轻取》《障碍》《沉默的呼唤》)会让人想起特吕弗的“安托万系列”,而由“安托万”让-皮埃尔·利奥德主演的《出发》又会让人想到戈达尔的早期风格。这种相似性不是简单的模仿,更接近于一种精神上的遥相呼应。

《沉默的呼唤》剧照

被埋没,似乎是他命运的一部分

不管怎么说,被埋没似乎是斯科利莫夫斯基命运的一部分,毕竟他也的确在1991年的《费尔迪杜凯》(30 Door Key)遭遇失败后,选择彻底放下导筒,转而以绘画为业。好在兴趣广泛且对自己有别样认识的他,似乎对此并不是很在意。就好像在这次的论坛上,当著名电影史学家马可·穆勒赋予他拳击手、爵士乐手、作家、画家等多重身份时,他忍不住纠正说:“你把我描述得太好了。的确,我是一名爵士乐团的鼓手,但我打得很差;我也当过拳击手,但是业余的,打的比赛有一半输了;我也发表过诗歌,但是在那种发行规模很小的刊物上。”他还曾出演过《东方的承诺》《复仇者联盟》等知名影片,但扮演的往往是戏份不多的小配角——他称这些演员的工作是他挣过的最轻松的钱。好在17年之后,斯科利莫夫斯基又重新回到导演的位子上。随着《与安娜的四个夜晚》《必要的杀戮》《11分钟》《驴叫》的问世,并且屡屡在欧洲电影节上获奖,他的导演事业也迎来新的转机。如他自己所言,“总体而言,只有通过制作电影才使我获得唯一真正走进大众的机会,使我能够成为一名艺术家。”

作品的陆续诞生,也令斯科利莫夫斯基重新回到媒体和影迷的视野中,外界得以知晓他更多的人生故事。比如他曾经与捷克导演米洛斯·福尔曼和伊凡·帕瑟在布拉格上同一所学校、住同一幢宿舍;比如他与捷克政治家、作家瓦茨拉夫·哈维尔当过同桌;比如他曾致力于将苏珊·桑塔格的小说《在美国》搬上银幕,但因为找不到投资,最终计划流产;比如他在拍摄《灯船》时与奥地利著名演员克劳斯·马利亚·布朗道尔(《靡菲斯特》《走出非洲》)的矛盾;比如《必要的杀戮》的主演文森特·加洛不愿上台领取威尼斯电影节的最佳男演员奖,却不忘问他要回作为奖品的名贵手表等或遗憾或有趣的插曲。

文森特·加洛在《必要的杀戮》中

而这次来到上海担任金爵奖评委会主席,斯科利莫夫斯基主要的时间都花在观看入围影片上,留给我们媒体的采访时间,显然很有限。考虑到在与马可·穆勒的对谈中,他明确表示自己并不喜欢多谈理论话题,我的问题多数落在他与他的合作者上。

说到合作者,斯科利莫夫斯基过去的剧本多出自他本人之手,近作则是由他和他如今的伴侣埃娃·皮亚斯科夫斯卡(Ewa Piaskowska)共同完成。埃娃长年相伴斯科利莫夫斯基左右,这次也一同来到上海。媒体进行采访时,她就在房间的角落席地而坐,偶尔会出声相助,纠正斯科利莫夫斯基带有口音的英文。而斯科利莫夫斯基合作的摄影师则是每一部都有所不同。

要说主创团队里比较固定的角色,可能就是配乐了。斯科利莫夫斯基的早期作品《障碍》《出发》《沉默的怒吼》由擅长演绎自由爵士的波兰作曲家克里斯托弗·柯梅达(Krzysztof Komeda)负责配乐。虽然外界普遍认为,英年早逝的柯梅达为罗曼·波兰斯基的《罗斯玛丽的婴儿》和《水中刀》创作的配乐才是他的代表作,但其实他为《出发》所做的配乐也是不可多得的杰作。离开波兰、前往英美发展后,斯科利莫夫斯基最常与善于营造氛围感的英国作曲家斯坦利·迈尔斯(Stanley Myers)合作。晚年重回影坛,他又与波兰新一代作曲家帕维尔·米基耶廷(Paweł Mykietyn)结成长期的搭档关系。

而说到这些老友,斯科利莫夫斯基便会打开话匣,滔滔不绝,回答其它问题时的那种“片刻的沉默”便自动消失不见了。

【访谈】

“汉斯·季默在好莱坞闯出一片天,我也算是伯乐”

澎湃新闻:在你的作品里,我第一部看的是《早春》。里面的配乐是由Cat Stevens和德国乐队Can做的。事实上,Cat Stevens只为两部电影做过配乐,我想知道你为什么找他来合作?

斯科利莫夫斯基:这个问题似乎让他来回答更合适。我们都知道后来Cat Stevens有很长一段时间离开了音乐创作。在我看来,其中一半出于宗教原因,一半出于政治原因。而我当时所认识的Cat Stevens是一个非常有魅力的年轻人。我很高兴后来他重新创作音乐,因为他的一些歌曲我非常喜欢。

澎湃新闻:我后来发现不仅是《早春》,你的电影里的配乐都非常出色。接下来,我想谈谈波兰作曲家克里斯托弗·柯梅达(Krzysztof Komeda)。他很早就帮罗曼·波兰斯基的电影配乐了,我想知道,是波兰斯基把他介绍给你认识的吗?

斯科利莫夫斯基:不是的,其实是我把柯梅达介绍给了波兰斯基。嗯……也不算,我们都是在同一个由年轻人组成的爵士爱好者的小圈子里。你知道,那时还是铁幕时代,世界被分成两大阵营,而爵士乐是属于美国人的,所以它是违禁品。不过,仔细想想,爵士乐更像是属于被压迫的美国黑人的音乐,而不是由作为压迫者的美国白人创造出来的,所以禁止爵士乐从意识形态上来讲,是讲不过去的。反正当时听或者演奏爵士乐,有点像是违法行为,官方并不欢迎这种音乐形式。

你提到我的电影里的音乐,我觉得我很幸运能跟许多优秀的作曲家合作,不过,我想这也是因为我自己对于音乐的品味还算不错,所以总是能选到对的人。不止你提到的Cat Stevens和柯梅达,我还和很多重要的音乐家有过合作,比如《死神的呼唤》的音乐是由创世纪乐团(Genesis)里的两位成员完成的,我还是最早找汉斯·季默来创作电影配乐的导演。

《死神的呼唤》海报

澎湃新闻:我记得《月光》和《灯船》里都有他,对吗?

斯科利莫夫斯基:是的,它们的音乐应该是由斯坦利·迈尔斯负责的。迈尔斯也是一位很有才华的音乐家,我们合作了好几次。有一天,我跟他说,“斯坦利,我想要一点与众不同的配乐。”我告诉他,我想要那种1960年代伦敦年轻人玩的非常现代的音乐。斯坦利想了一会儿,就把我带到一家俱乐部里,我看到有一个年轻人正在弹钢琴,恰恰是我想要的音乐,而那位年轻人就是汉斯·季默。彼此自我介绍之后,我就邀请汉斯他来为我的电影工作,这就成了他踏入电影圈的敲门砖。之后,他在好莱坞闯出了一片天。我想我也算是当了一次伯乐吧。

澎湃新闻:那么后来跟波兰作曲家帕维尔·米基耶廷(Paweł Mykietyn)的合作如何呢?

斯科利莫夫斯基:米基耶廷其实是一位古典乐的作曲家,他所属的团体经常在世界各地演出。你知道,米基耶廷平时创作的不是那种轻松简单、会成为大众流行的音乐,但是他的作品蕴含着一种情感表现力,让我想起过去跟克里斯托弗·柯梅达的合作。

我跟柯梅达的合作方式是很特别的。他总是想看我最初拍的原始素材,而不是剪辑完成的最终的版本,所以我给他看的有些片段的长度比电影里呈现的长很多。他会要求和我两个人单独呆在放映室里,为的是让我感到彻底放松,因为他会要求我用自己的嗓子,配合素材画面来发出各种声音,有时我会哇哇乱叫。你看这种带有实验性的创作方式,只可能在你跟你的朋友之间展开,不可能跟你雇的什么人一起这样做。因为柯梅达是我很亲密的朋友,所以我可以毫无负担地在他面前发疯犯傻,发出各种奇奇怪怪的声音。这还真能帮助柯梅达最终创作出饱含各种情感的音乐来。

我现在跟米基耶廷的合作方式与此很相近。不是说我还会自己在一旁发出奇奇怪怪的声音,而是指我会针对某个特定的场景,用一种更为轻松散漫的方式跟他描述我的感触。他总是能敏锐地捕捉到我想表达的情感,并最终在配乐里呈现出来。

斯科利莫夫斯基在《驴叫》拍摄现场

“不是为了拍电影,我根本不想每天早早起床”

澎湃新闻:1960年代,你被迫离开祖国,作品无法上映,我想这可以视为某种特殊政治体制下的取消文化。现在,一种新的取消文化在好莱坞和世界的其它地方兴起,比如说发生在你的朋友罗曼·波兰斯基导演身上的事。过去,你们合作过《水中刀》的剧本;不久前,你们又合作完成了他的新片《瑞士华庭》的剧本。我想问一下,关于他遭遇到的取消文化,你是怎么看的?

斯科利莫夫斯基:我想这是两件完全不同的事,发生在我身上的事完全出于政治原因。至于波兰斯基的事,我认为我们今天在这里还是应该主要谈我的作品,所以请允许我跳过这个问题。

澎湃新闻:好的,可以理解。那么,我希望你不介意谈谈《沉默的怒吼》这部改变你命运的作品。它完成于1967年,当它1981年终于得以问世的时候,你在前面加了一段序篇,是关于你离开波兰之后的生活。为什么这段序篇是必要的?

斯科利莫夫斯基:我想这很复杂,事关波兰的政治变化。当年,我冒着风险为一些抗议发声。我本该准备好接受惩罚,但我其实并没有准备好。那时我还年轻,或许考虑问题也有些过于简单了,没有想到竟然会造成那么严重的后果。不过,不管怎么说,这就是我的性格,我喜欢冒险。我做了我想做的,承受了只能承受的。现在这些都成了我的故事,其它我就没什么可说的了。

克劳斯·马利亚·布朗道尔(左)与罗伯特·杜瓦尔在《灯船》中

澎湃新闻:再来聊聊演员吧。你在之前和马可·穆勒的对谈中说到在拍《灯船》(The Lightship)时,跟奥地利演员克劳斯·马利亚·布朗道尔(Klaus Maria Brandauer)产生了矛盾。但我认为,罗伯特·杜瓦尔和克劳斯·马利亚·布朗道尔在《灯船》里都展现出了精湛的演技。而且,片中这两个角色原本就是对抗的,杜瓦尔的故作优雅和布朗道尔的故作轻松之间,形成了一种很强的戏剧张力。我不知道,戏外的冲突是否反倒成了一种推力,令两人在戏内的表演更为有趣。

斯科利莫夫斯基:的确,有时候拍摄时的冲突的确会为电影带来额外的好的化学反应。不过,我倒不是很确定我们在拍《灯船》的时候的矛盾是不是有助于电影本身。在我看来,布朗道尔过于自以为是了。假如没有片场的冲突,假如所有人都能纯粹地保持专业精神,或许《灯船》会是一部更出色的影片,毕竟我们的剧组聚集了一群很有天赋的人。然而,很不幸,本该只存在于角色之间的竞争意识,被带到了戏外,造成了片场里始终弥漫着不必要的紧张氛围。当然,这些都是过往云烟了,也无法改变,你永远不会知道是否有更好的结局。

澎湃新闻:杰瑞米·艾恩斯主演的《月光》的故事看起来太真实了,所以它很能打动人。不知道其中的那些情节,比如他在超市的所作所为,是否来自你自己或者你的波兰朋友的亲身经历?

斯科利莫夫斯基:更多还是来自于我针对那种特定环境下的人的生活的想象。我不是很确定我自己到了那种窘境,是不是敢在超市里偷东西。于是,我就叫杰瑞米·艾恩斯想象一下他的角色出于一种别无选择,面临生存还是毁灭的情况下,该怎么做。结果,他真的非常令人信服地演出了角色的那种挣扎,以至于你们都认为我真的有过那种经历。(笑)没有,没有,我没在商店里偷过东西。不过,对于角色身处特定环境下的所思所想,我能感同身受,然后我会将我的感受传达给演员。

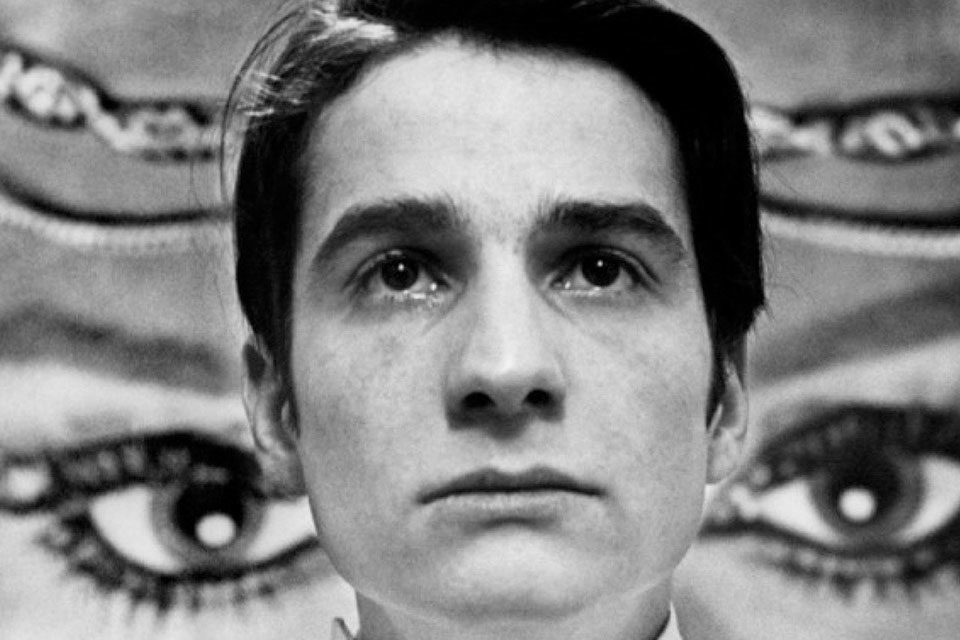

年轻时的斯科利莫夫斯基

澎湃新闻:当你很年轻的时候,你帮安杰伊·瓦伊达导演修改了《灰烬与钻石》的剧本。然后,你发现拍电影是件很容易的事,所以你放弃了写作,转而去读乌奇电影学院【作者注:斯科利莫夫斯基此前特意在论坛上纠正中文习惯翻译成“洛兹”(Łódź)的波兰电影名府,正确的发音应为“乌奇”】,成了一名电影导演。如今,那么多年过去了,你依然觉得拍电影很容易吗?

斯科利莫夫斯基:嗯……你看我现在还在拍,所以应该还算容易吧(笑)。我必须要坦白,基本上我算是一个很懒惰的人。如果不是为了拍电影,我这个上了年纪的人根本不想每天早早起床——这是拍电影最糟糕的部分,有时候五点就要起床了,有时候还要更早;有时候又会拍到很晚,让人精疲力竭。但是,你看我现在还是能撑着拍下去,就说明这件事足够容易,让我甚至可以克服自己的惰性。

2023年6月16日,导演杰兹·斯科利莫夫斯基携《驴叫》出席映后见面会。 视觉中国 图