剑桥菲茨威廉博物馆(Fitzwilliam Museum)在英国博物馆的景观中是不寻常的,从青铜时代的陶器到提香的杰作,博物馆藏有50多万件文物。当然,作为一个

剑桥菲茨威廉博物馆(Fitzwilliam Museum)在英国博物馆的景观中是不寻常的,从青铜时代的陶器到提香的杰作,博物馆藏有50多万件文物。当然,作为一个

剑桥菲茨威廉博物馆(Fitzwilliam Museum)在英国博物馆的景观中是不寻常的,从青铜时代的陶器到提香的杰作,博物馆藏有50多万件文物。当然,作为一个大学博物馆,它扮演着多重角色——虽然与国家博物馆不在同等量级,但拥有比一般学术机构更大的公共平台。在大学博物馆中,剑桥菲茨威廉博物馆藏品的重要性和质量也是罕见的。

现任剑桥菲茨威廉博物馆馆长卢克·西森(Luke Syson)的职业生涯始于大英博物馆纪念章策展人,他也是2011年英国国家美术馆《达·芬奇:米兰教廷画家》策展人。对于欣赏绘画作品,他认为屏幕时代让关注习惯了被框定的体验方式,在博物馆展示中,要调节好架上作品和空间作品的关系。

菲茨威廉博物馆馆长卢克·西森

剑桥菲茨威廉博物馆内部

菲茨威廉博物馆是一座艺术和考古博物馆,博物馆得名于它的建立者,梅里恩的菲茨威廉子爵七世——理查德·菲茨威廉。

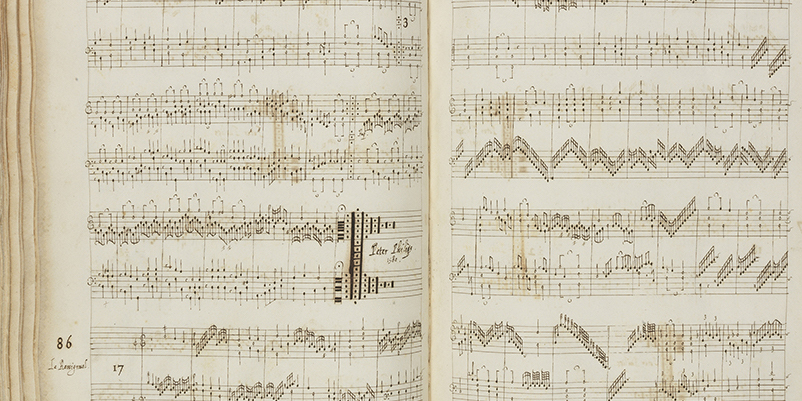

理查德·菲茨威廉于1761年进入剑桥大学的三一学院学习。他从外祖父那里继承了一大批17世纪荷兰绘画的收藏,除此之外还有大量古代大师的版画。而理查德本人则对音乐有着浓厚的兴趣,为此他游历了欧洲,搜集了大量手抄的和早期印刷的乐谱。

17世纪早期的琴谱。

然而,这些藏品尚不足以构成一座博物馆收藏的基础。理查德最重要的收藏机遇出现在1798至1799年,当时在伦敦出售奥林斯收藏的绘画作品。他本想私下里将全部作品买下,但是未能成功。不过他还是从中买到了几件杰作,其中包括文艺复兴时期威尼斯画派巨匠提香的《维纳斯、丘比特和鲁特琴师》和委罗内塞的《赫尔墨斯、赫尔塞和阿格劳罗斯》。

提香《维纳斯、丘比特和鲁特琴师》

为了收藏这些范围广泛的图书和手抄本、绘画和版画的收藏,理查德建立了这座博物馆,并在去世后将博物馆捐赠给了自己的母校剑桥大学。

尽管在规模上,菲茨威廉博物馆同大型国家博物馆不可同日而语,但庞大的意大利油画展厅超越了一些大馆,其18世纪欧洲瓷器展厅也是大馆尚未关注的。到了19世纪,博物馆的藏品由于各种捐赠而日益增加。1823年,探险家G.B.贝尔佐尼捐赠了古埃及法老拉美西斯三世(公元前1184-1153年)的大理石棺的盖子。约翰·迪斯尼在1850年捐赠的罗马雕塑和1864年博物馆购买的利克收藏的古希腊陶瓶、钱币和珠宝,见证了19世纪中叶西方学术界对古典文明研究的重视。

拉美西斯三世的花岗岩石棺盖。

到19世纪末,面对日益增加的藏品,博物馆的展示和收藏空间已经开始成了一大难题。直到1908年,西德尼·科克雷尔担任馆长时才解决了这个问题。他在1912年收到了来自查尔斯·布林斯利·马莱的大笔慷慨捐赠,其中包括提香的《塔奎和卢克雷蒂亚》,这件作品堪称博物馆的镇馆之宝之一。1915年,科克雷尔决定在原来建筑的一侧建造一座庭院,科克雷尔在展示设计方面的才华得以在其中充分施展。他把绘画与家具、地毯等装饰艺术品组合展出,布置成一种家庭室内式的环境,这种展示环境一直到今天仍然保持着。

意大利文艺复兴展厅,该展厅独特的金色墙面来自1908年至1937年的馆长西德尼·科克雷尔的选择。

然而,菲茨威廉博物馆对现代主义艺术的接受相对较晚,1939年才开始拥有法国印象主义的绘画;此后,现代艺术作品逐年增加,开始拥有马蒂斯、毕加索和勃拉克等作品。

博物馆的最近一次扩建是在2004年,如今,菲茨威廉博物馆的藏品从古代两河流域、古埃及、古希腊古罗马,到中世纪、文艺复兴和17、18世纪的欧洲艺术,以及西方现当代艺术。博物馆中还有一个单独的中国艺术品陈列室,那里有春秋战国时期的青铜器,也有元明清以来的瓷器。

东方艺术展厅

现任馆长卢克·西森于2019年上任,对于馆长而言,货币通常不是一切的开始,但对于西森而言,却尤为重要。一方面因为去年11月英格兰艺术委员会宣布削减剑桥菲茨威廉博物馆 50%的资金,另一方面西森的职业生涯始于大英博物馆纪念章策展人。故不同种类的“货币”成为了与西森对话绕不开的话题。

西森对于货币的研究最早或可追溯到他在科陶德艺术学院攻读15世纪米兰、费拉拉和曼图亚皇家肖像画博士期间。一天,在大英博物馆阅览室研究博士论文时,邻座是美术史学家罗纳德·莱特本(Ronald Lightbown)。莱特本当时是维多利亚与艾尔伯特博物馆(V&A)金属制品保管员,但他以撰写的关于意大利文艺复兴时期画家波提切利、卡罗·克里韦利、曼特尼亚的大型专著闻名。

西森向他请教关于曼特尼亚的研究。西森形容自己从来没有这样做过——因为“我很害羞”。 莱特本慷慨地解答了疑问,并建议一起喝茶。 西森继而大胆地提出了他关于曼特尼亚的研究理论,莱特本认为完全错误,并建议西森看看纪念章的肖像。事实证明,这一建议不仅对西森博士学位的很重要,也让西森了解到“如果想要了解更大、更非常规的问题,观察特定时期媒介之间细微连接的线索,是卓有成效的。”从那时起,寻找故事的联系就成为了西森工作的特点。

法国国王弗朗西斯一世勋章,这枚勋章由佛罗伦萨金匠和雕塑家本韦努托·切利尼设计,提香三度描绘弗朗西斯,但从未真正见过他本人。这枚勋章对他产生了巨大影响。

在过去20年里,世界许多重要的博物馆都在寻求新的展示形式,其目的是展示文物之间的联系和联系背后的故事。西森曾在构思和交付的不同阶段参与其中一些著名的展厅项目,比如2003年大英博物馆的启蒙运动展厅和V&A中世纪和文艺复兴展厅。虽然他谦虚地说:“(后者)我只参与了六个月的时间。”不过很明显,他与佩塔·莫图尔(Peta Motture,V&A高级策展人)等的规划工作决定了展厅的外观。在任纽约大都会艺术博物馆欧洲雕塑和装饰艺术的主任时,西森最初与埃莉诺·奥尔康(Ellenor Alcorn)一起负责了大都会博物馆英国展厅的翻新工作,2019年西森赴剑桥后,该展厅由后续负责人于2020年3月完成。

正因为如此,在考虑如何以最有效的方式展示装饰艺术方面,西森很有发言权。正如他所说,“绘画(以及更广泛的架上艺术)与空间物件的结合总是困难的。”这并不是出于审美原因,而是因为“它们有着不同的观看方式,与观众的互动方式也非常不同。”在西森看来,这个问题可能会因当代生活方式而加剧:“挂在墙上的作品,体验会被框定,(观者)会将自己置于固定的观看位置,这是屏幕时代的我们更加熟悉的方式。”艺术家为我们提供了一扇“通往另类世界的窗户”,而“你接触的任何其他事物(比如雕塑、器物)都是对现有世界的侵入。”

很少有观众会回避走近画面欣赏笔触,但“靠近雕塑却不然,因为雕塑本身的三维空间需要更大的视野去观看。”“尽管空间中的对象对观众更具影响,但当把架上艺术和空间性文物一起展示时,观看绘画有自然而然的舒适度,意味着空间中展示的文物相比墙上作品处于次要地位。”

希腊罗马展厅,安提诺斯半身像

在构思纽约大都会博物馆英国展厅时,西森试图直接面对这些问题。“我的最初想法几乎是摒弃绘画。 但我的继任者改变了这一想法,他们介绍了比我设想中更多的画作。”尽管如此,目前大都会博物馆以创新的方式讲述英国及其藏品的故事,显然带有西森的印记。

在剑桥菲茨威廉博物馆,如何以略有不同的方式解答展示藏品的问题。 西森说,这关于“构建它们:找到画框,找到光线”“以近乎诉说的方式吸引观众”。他承认,“虽然有些观众喜欢菲茨威廉博物馆的陶瓷展厅,但我们并没有设置足够的线索,告诉观众应该在哪里停下来”。提供“焦点”展品显然在博物馆下一步议程上。

欧洲及日本陶瓷展厅

改变参观者对作品的看法是大学博物馆所擅长的。因为大学博物馆的丰富性之一是“为藏品带来丰富的学科研究方法”,西森的意思是,策展团队并不是唯一塑造博物馆叙事的人。他说:“有一种感觉是,当与学者合作时,呈现的展览更有特色。”菲茨威廉博物馆有不少特展就是学术论文转化为视觉展览的例子,大学博物馆的灵活性使这类展览更为全面。

创新不仅来自博物馆,还来自更广泛的社区参与。最近,菲茨威廉博物馆负责与剑桥大学合作,将埃及棺椁和文物送往剑桥郡的维斯贝克(Wisbech)展出。破败的乔治时代建筑和陈列在维斯贝克芬兰博物馆(Wisbech & Fenland Museum)的狄更斯《远大前程》手稿都是其辉煌过去的证据,但如今它是英格兰失业率最高的地方之一。“大学博物馆所能做的是搭建广泛的学术桥梁,并与地方、区域、国家和国际观众建立联系,以达成不同类型的影响。”西森说。

剑桥菲茨威廉博物馆

然而,空间是菲茨威廉博物馆的一大难题。目前博物馆部分文物的保护和研究在惠特尔斯福德的汉密尔顿·科尔研究所进行。但研究所应该离开博物馆更近。“一个更好的文物存放空间为学者提供了入口,也可以让文物研究者和保护科学家有更多互动。”

回到西森对大学博物馆的愿景,菲茨威廉博物馆是分享知识之所,他不想建造一座宏大的新大楼,而是希望重新利用菲茨威廉学院可以利用的闲置建筑。他希望在十年后退休之前实现这一想法,他希望有更多新观众与博物馆对话。

注:本文部分编译自《阿波罗杂志》 爱德华·贝伦斯(Edward Behrens)与卢克·西森的访谈,讲述其为博物馆未来的重塑。