《星球大战》系列可以称得上是电影史上最著名的科幻电影品牌。不过这个IP在中国内地的表现,其实是有些纠结的,这就要从头说起了。

《星球大战》系列可以称得上是电影史上最著名的科幻电影品牌。不过这个IP在中国内地的表现,其实是有些纠结的,这就要从头说起了。

本周末,《星球大战8:最后的绝地武士》(以下简称《星战8》)终于在内地公映了。《星球大战》系列可以称得上是电影史上最著名的科幻电影品牌,用如今的时髦话来形容,这叫IP。不过这个IP在中国内地的表现,其实是有些纠结的,这就要从头说起了。

每到《星球大战》在国内公映的时候,就会出现大量文章来普及《星球大战》的知识,包括其世界观设定,还有在西方的影响力等等,却很少挖掘《星球大战》系列的根源,也很少直视这个系列电影在内地不温不火的局面。

1、西方怎么样?

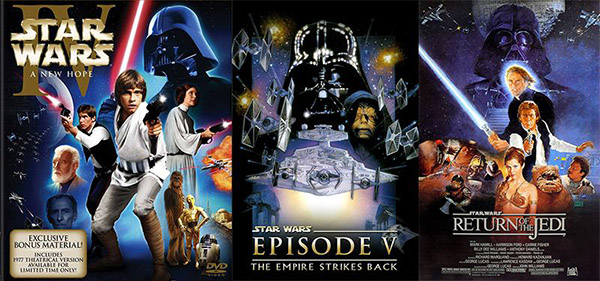

迪士尼收购卢卡斯影业,让“星战”系列重新焕发了活力。从2015年开始,每年12月底“星战年年见”,三部星战电影呈现出了“毁灭级”的表现力,不仅连续三年霸占北美年度票房冠军的宝座,且与第二名都拉开了很大一段距离,最离谱的是,其他电影吭哧吭哧大半年积攒下来票房成绩,年底“星战”一出就全给你灭了。

2、中国怎么样?

作为进口分账大片,内地对于引进如雷贯耳的《星球大战》电影一直是不遗余力的,算上最新这部,国内上映过5部“星战”电影,第一部还要追溯到2002年的《星战前传2:克隆人的战争》。

追溯到10多年前,中国电影市场刚刚起步,对于当时的《星战前传》三部曲,国内只从第二部开始引进,这样没头没尾的待遇也是够奇葩的,两部《星战前传》在内地的票房分别为4000万与6000万,这个成绩是情理之中。而如今这个市场环境下,《星球大战7:原力觉醒》拿下了8.1亿的票房,虽然跟该片在好莱坞的狂野表现没得比,但相对而言也算是个“大咖”级别的待遇。

3、“普通”的科幻片

究其原因,很简单,“星球大战”的名气实在太大了,在中国大家就算没有看过《星球大战》,也一定听说过。当时隔多年之后,《星球大战》系列再度来到中国,慕名而来的自然不在少数,所以《星球大战7》才一口气笑纳了8亿票房。

所以才有了随后的《侠盗一号》票房“对折”的表现,而就在1月5日,《星战8》首日登场,票房成绩竟然没有打得过“老片”《前任3》…..

二、《星球大战》在西方是怎样火起来的?

如今《星球大战》的粉丝遍天下,在中国也不乏少数,这几年每到《星球大战》公映的时候,就有粉丝自发或者结社组织观影,甚至会打扮成电影里的装束去电影院致敬自己的最爱,让《星球大战》在国内俨然获得了“cult邪典”电影的待遇。

1、造神运动

1970年代是好莱坞乃至全球电影的一个转折点,从斯皮尔伯格的《大白鲨》到卢卡斯的《星球大战》,电影终于完成了从纯粹艺术追求到通俗大众娱乐的转变。

然而,1977年那个夜晚,《星球大战》的成功在影史上是绝无仅有的,也是无法复制的,原因还在于综合的历史条件和眼界开拓层面。

2、放飞自我

要知道,1970年代的西方也是很纠结的,冷战的阴霾挥之不去,越战的泥淖经久不散,再加上从60年代“平移”过来的嬉皮士文化、种族主义甚至性解放运动的综合影响之下,70年代的西方是五味杂陈的。当时的文化基本形态就是一水的悲观论调,尤其是科幻片,以《2001太空漫游》(1968年)这样的电影告诉我们未来其实危机四伏,以《黑星球》这样的作品则告诉大众,当嬉皮士进入太空之后,那就做“太空有嘻哈”。

举个例子,1977年另一部电影,伍迪·艾伦的《安妮·霍尔》,片中黛安·基顿饰演的艾维·辛格既缺乏安全感,又矛盾不已的性格是20世纪70年代小知识分子的写照,直接打开了大多数观众的心扉,令这部反传统的爱情电影火爆一时。而她那一身男装打扮竟然引领了未来10年的潮流,这是大众对于流行文化极度渴求的代表。

3、开拓眼界

作为一部科幻电影,《星球大战》的故事发生在遥远的银河系,炫目的激光大战和航天器,本片不但将人类的眼界拓展到了太空领域,对于科幻电影的呈现方式也带来了改观。《星球大战》不像《星际迷航》那样,专注于太空冒险和太空探索,而是将激光大战和空间战争变成了家常便饭,几乎变成了片中角色的日常。

这是《星球大战》的另一层面影响,电影中的眼界和设定,才是前所未见的,这就是流行的产生之由。

三、在“偷听敌台”的日子里放飞自我

还不明白的话,就用我们这里一个案例来现身说法——1986年的《西游记》。

1、我们“芳华”的时代

《星球大战》在西方火爆的时候,我们这边是什么样子呢?

看看电影《芳华》就知道了,那是一个连历史课本都不会去关注的时间段,“文革”刚刚结束,改革开放还在筹备期,这是一个新旧交替的时代,有的人解放思想,有的人固守成规。《星球大战》?大家对其了解,仅限于半夜里偷听敌台广播的高人们,才会了解在地球的另一边还有这样一部电影的存在。

《西游记》在1986年春节一经播出,轰动全国,老少皆宜,获得了极高评价。虽然以如今的眼光来看,86版《西游记》的水准早已无法达到如今的审美,但之所以该剧重播次数超过3000次,百看不厌,就是因为情怀所在,已经成为一部公认的无法超越的经典。

2、它曾经是有机会的

中国80年代改革开放,大量外来新事物进入中国,《星球大战》原本有机会登陆内地并且影响一代人的,因为电影中展示的内容,我们也没有见过,只要空降内地,同样可以成为一代人的记忆,可惜事实并没有这样。

3、国内星战粉丝的诞生

人们或许忘记了,早在互联网出现之前,文化传播速度就已经很快了,尤其是在那个改革开放的时代,大家对外来事物都比较好奇,因此这部受欢迎的西方电影在美国上映三年后,于1980年被一家求知欲极强的广州出版社制作成连环画,也就不足为奇,当然并没有被授权。

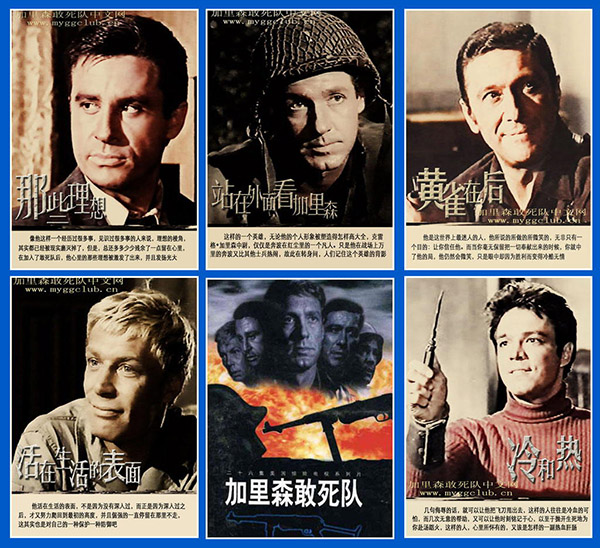

《星战》系列电影真正登陆内地的时候,还要到90年代之后了,第二部《帝国反击战》曾在90年代各大电视台率先播放,再加上录像厅、闭路电视的普及,不少观众从各个渠道了解到了这套电影的存在,从而培养出了中国第一代“星战”粉丝。

四、迪士尼为什么要重启《星球大战》

虽然《西游记》在大众层面的影响力极大,但随着近几年无数各种“西游”文化的泛滥,大众也不乏吐槽之声,《西游记》这个IP已经被消耗太多,别的不说,单单是春节档期,“西游”题材的电影从2013年开始就从未缺席,且票房从未少过10亿,与之对应的,便是逐年走低的口碑。同理,不要以为《星球大战》西方也是一帆风顺。

1、品牌的生命力

《星球大战》如今仍然能一呼百应,生机勃勃,已经是一个奇迹,这并不是偶然,完全靠着不同媒介产品在该系列诞生20-30年之后,为其不断续命。

《星战》最大的优势在于世界观的发酵。偌大的世界观,有着大量空白等待着填补,这被粉丝们称为“衍生宇宙”。上世纪80年代末90年代初开始,WestEnd Games、黑马漫画、Bantam Spectra推出的一系列衍生作品(包括大受欢迎,当时被誉为“星战后传”的“索龙三部曲”)让星球大战品牌保持了顽强的生命力。

2、并非一帆风顺的电影

然而,没有什么品牌能够永葆青春。1999年,乔治·卢卡斯开发的《星战前传》三部曲,被誉为是“最后的星战电影”。尽管“前传三部曲”在次时代下早已没有“正传三部曲”的开创性优势,在奥斯卡奖上一无所获,但好歹粉丝粘合度和大众情怀向的趋势下,《星球大战》这样30年前的品牌,成功将热度拓展到了新千年之后。

要想延续品牌的生命力,仅依靠情怀和粉丝凝聚力是不够的,“趣缘”的可持续发展才是最重要的。因此,迪士尼重开《星战》,表面上是续写“星战”,实际上是为了大众趣缘,得罪了粉丝,《星战7:原力觉醒》故事延续《绝地归来》,其实是推翻电影之后历史线上的整个衍生宇宙设定的重启之作。

3、粉丝生气了

如果说《原力觉醒》乃至外传《侠盗一号》依靠复古的拍摄质感和30年之后老角色的重新亮相大银幕,获得了粉丝们的谅解。那么《星战8》的完全颠覆设定,才是真正让粉丝们大为光火的地方。卢克·天行者、汉·索罗等老角色的相继逝去,绝地原力与黑暗原力的相互“勾结”,伟大的天行者大师变得懦弱顽愚,电影中出现的情节和设定,是“星战”40多年来衍生宇宙连想都不敢想的事情,就这么的进入到了官方正统续集电影之中。

这大概就叫做“痛并快乐着”吧。