画史记载佛教造像“四家样”之一的“曹家样”在美术史上有着重要意义和丰厚的学术史。 本文利用《历代名画记》等唐宋书画与佛教文献,考证曹仲达为移居汉地的数代粟特移民

画史记载佛教造像“四家样”之一的“曹家样”在美术史上有着重要意义和丰厚的学术史。 本文利用《历代名画记》等唐宋书画与佛教文献,考证曹仲达为移居汉地的数代粟特移民

画史记载佛教造像“四家样”之一的“曹家样”在美术史上有着重要意义和丰厚的学术史。

本文利用《历代名画记》等唐宋书画与佛教文献,考证曹仲达为移居汉地的数代粟特移民之后,其人生经历了三个阶段:南朝、北齐邺城以及北周、隋代长安阶段。其次,通过对粟特故地、西域等地和北齐相关考古图像材料的细致比对,推证“曹家样”与粟特故地美术之间有着密切但非直接的关系。第三,探讨了“曹家样”的形成过程是模仿-转译-创新,这一艺术风格在汉唐艺术之变中发挥了重要作用。

画史记载佛教造像“四家样”之一的“曹家样”在美术史上有着重要意义和丰厚的学术史,而1996年青州窖藏佛像〔图一〕的出土掀起又一次讨论的热潮。笔者2006年曾在《故宫博物院院刊》发表一篇专论《曹仲达与“曹家样”研究》(下文简称“《曹》文”),检讨了文献记载及其与图像之间的关系,近年黄夏、西林孝浩亦有新成果发表。

〔图一〕 青州龙兴寺佛像 北齐 采自中华世纪坛艺术馆、青州市博物馆编《青州北朝佛教造像》,北京出版社,2002年,第139页

笔者曾将曹仲达的卒年上限定为581年,或入隋;推考他由南入北,在南朝时有两大师承渊源——周昙研(齐)和袁昂(梁),可上溯至张僧繇和塞特勤(?)——张氏杂糅汉地与西域画风,而塞氏或具更强的西域特征。同时,还将《图画见闻志》所载曹氏用笔的三个特征与考古和艺术史材料进行系统爬梳比对,涉及南亚次大陆、东南亚、南朝、青州等地佛像,认为“青州样式”具有明显的印度中东部、斯里兰卡、东南亚系及南朝后期的特征,兼具中亚、西域特征。“曹家样”与青州样式高度一致,但并非其直接粉本,后者异于前者之处便是其地域特征。

在新材料、新研究与再思的基础上,本文拟从实证与方法层面再对曹仲达与“曹家样”相关问题作进一步深入探讨。

一 后世文献推证前朝故实是否可靠?

笔者《曹》文所用画史与佛教等文献多为唐代,少量为宋代文献,晚于北齐,那么这些材料是否可靠呢?笔者认为,据中国传世文献编撰的一般传统,张彦远、郭若虚的记载无非来自个人经眼和前人著录。他们的“原材料”——底层史料当早于唐宋,或许曹氏画作或相关早期著录仍可见,不过底层史料未必注明出处。在辨正史源的前提下,较晚文献解决较早问题,中国史学界已有无数成功的研究。笔者多年前亦曾探讨文献对美术史研究的意义及前景。

我们不仅要扩大文献利用的范围,还需有新视野和新方法。虽极少有图文一一对应的例子,但若小心客观地比照文献、图像,仍可能建立起二者间部分相应或互补的有效联系。历史学者关注实物或图像材料,而美术史与考古学界曾展开 “美术考古学”的讨论。我们提倡各学科间进一步开展广泛深入的、实质性的合作。

张彦远受到多方面的学术训练,《历代名画记》所载内容除张氏亲历外,亦征引宏富。卷八“曹仲达”条明示其资料来源于道宣的《集神州三宝感通录》和彦悰《后画录》。许理和曾梳理《历代名画记》诸多章节的文献来源。马楠亦详考《历代名画记》卷三“述古之秘画珍图”的两种文献来源,指出其部分内容出自唐《开元群书四部录》或唐毋煚《古今书录》,其余大部分内容或本于南朝宋王俭《七志图谱志》。

综上,张彦远等人的记述虽晚,但若谨慎利用,仍可有所斩获。

二 曹仲达的地域流动与个体生命史

曹仲达为粟特曹国裔,生于南朝,因画显名于北齐,隋时任朝散大夫。向达指出曹仲达与曹妙达可能为一家;荣新江提到二人同为北齐邺城“胡化运动的推动者”;罗世平指出其祖先为世居日南的中亚曹国人。笔者进一步认为,曹的二位老师似暗示其南朝背景,因此他很可能生长于南朝(详下),后北徙入高齐,因政局变动又西迁至长安。

据张庆捷的研究:“根据现在掌握的资料看,入华的第一代胡人很少改名,一般从第二代、第三代起,名字开始汉化。例如出土于宁夏固原的隋代《史射勿墓志》,他家被认为是从父辈入华的,他应是第二代移民。⋯⋯他的名字是‘公讳射勿,字槃陀’,是原汁原味的胡名⋯⋯七子,除长子名珂耽,保持胡名味道外,其余六子则分别名长乐、安乐⋯⋯改为汉名。”那么“仲达”为汉名,至少为二代以上的粟特移民后裔,惜材料阙如,未足证曹家何时、经何路线移居南朝。

北朝至唐北方粟特人材料颇丰,其行迹、聚落等情形较清晰,而南方粟特人材料则较少。荣新江利用正史、笔记小说、僧传、文人诗文、造像记、考古遗物等,辨明魏晋南北朝时粟特人进入南方的途径有三:泛海而来、从西域到蜀地、从关中到襄阳,刘宋朝廷曾在襄阳侨置华山郡,为粟特人的居地。而胡人买宝、《柳毅传》中的“火经”、《穆护歌》等,则反映出粟特胡人对南方地区社会、经济和文化的影响,勾勒出南方粟特人的情状。

曹仲达事北齐时曾绘制大量朝臣贵胄肖像,时“曹家样”已立,或其在邺城亦应绘有佛寺壁画。惜《贞观公私画史》所录47所佛寺中极少邺中佛寺壁画,更没有曹仲达绘壁的记载。笔者认为,之所以后世文献缺载,或与北周宇文氏灭北齐时在邺城大肆毁灭佛寺有关,北齐境内尤其是邺都的佛寺及其绘塑百不存一。

笔者曾引《历代名画记》中两条材料考证曹氏曾在长安佛寺绘壁,因此推测其或入隋,但未敢确定。那么他确乎入隋吗?

黄夏据画史记载“朝散大夫”的官称,考证曹仲达活跃年代的下限在隋开皇年间。所据如下:《北齐书》《周书》“百官志”中未见关于“朝散大夫”的记载,而《隋书》“百官志”则有载且其品秩为正四品,另唐杜佑《通典》记载,“朝散大夫,隋置散官,大唐因之”。因此推测曹仲达至少入隋开皇。笔者赞同其判断,唯补充一点:若曹仲达在炀帝朝仍在世,则其官阶品秩当从正四品变为从五品下。据《唐六典》卷二“尚书吏部注”:“隋文帝置朝散大夫,为正四品,散官;炀帝改为从五品下。”

此外,另检两条证据以坚实之。《历代名画记》载:“兴善寺⋯⋯西南舍利塔内,曹画⋯⋯。”“开业寺。裴录云,有曹仲达、李雅、杨契丹、郑法士画。”据《唐两京城坊考》卷二载:“大兴善寺,尽一坊之地。初曰遵善寺。隋文承周武之后,大崇释氏,以收人望。移都先置此寺,以其本封名焉。”同书卷四称,开业寺“本隋胜光寺,文帝第二子蜀王秀所立” 。说明此二寺均建于隋大兴城,而非北周长安城。后者位于大兴城西北汉长安城旧址,唐人改隋大兴城名长安城,但地点未变,所以曹仲达只能是入隋后在大兴城(长安城)新建的两个寺院中作画,那么他确乎入隋。作为粟特后裔,他投奔崇尚胡化的北齐,获得显赫声名,后又因政局动荡入北周、隋,受朝廷重视,获得“朝散大夫”的官称。杨隋为另一胡化系统,又极为崇尚佛教,他在隋朝受到重用,当为合情合理,其人生经历契合胡汉交错的历史背景。

简言之,曹仲达一生经历了南梁的江南、东魏北齐的邺城和周隋的长安三个阶段,即其生命轨迹自南而北,后向西,或终于长安。

三 曹家样与粟特故地美术有密切但非直接的关系

关于“曹家样”的面貌与来源问题,前贤多有探讨。喜龙仁(Osvald Siren)、宋柏(Alexander Soper)注意到南朝造像与南海和印度的关系,泷精一、松本文三郎等持犍陀罗、秣陀罗等说。随着大量实物图像的出版,笔者亦曾据郭若虚的记载和业师金维诺的研究,将“曹家样”的突出特征理解为表现衣纹较为稠密的紧身贴体式衣服,即具备三个条件:1、紧身内收式服装;2、衣服质薄而贴体;3、衣纹稠密。并将之与笈多马图拉(Mathura)、萨拉纳特(Sarnath)、南印度阿玛拉瓦蒂(Amaravati)及那迦朱那昆达(Nagarjunakonda)、东南亚造像以及北齐青州佛像样式进行比对。指出“曹家样”与青州北齐佛像高度一致,但并非后者的直接粉本;除中亚系因素外,需注意“曹家样”与南印度、东南亚系佛像的关联。

拙作《曹》文原未仔细比对粟特美术与“曹家样”的图像特征,今拟补证之。荣新江讨论了两大类宗教图像——祆祠之“素画”以及墓葬之骨瓮与石棺,重构出粟特美术入华的轮廓:“从北朝到隋唐,通过粟特画家、画工、工匠,粟特美术作品以图画的形式,借助祠庙、棺床等载体,从粟特地区经过西域,传到中国中原地区。在这个复杂的传播过程中,粟特美术和不同地方的文化交互影响、融汇,生发出新的图像特征,产生新的宗教功能。”在此基础上,笔者拟进一步检视其他材料,尤其是考古新发现。限于已难获见5或6世纪中叶前粟特曹国的佛教绘画或雕塑,因此只能转而考量同时期或较早的粟特本土各门类的艺术,以观察“曹家样”是否来自粟特故地。

黄夏和西林孝浩将文献记载与实物进行比对,西林为还原曹仲达的绘画样式,深入考察了粟特地区考古遗存,亦赞同刘建华与藤冈穰将河北高叡造三尊佛像与曹家样联系的观点。西林一文广泛收集粟特故地考古材料,如片治肯特(Panjikent)城市遗址第25区第28室北壁东端门内壁上方拱形部分残存的如来坐像与菩萨像(690-720)、第14区祝宴人物像、片治肯特遗址II号神殿佛坐像、阿弗拉西亚卜(Afrasiyab)南壁骆驼人物(7世纪中期)、阿吉那特佩第31室壁画人物残片(7世纪末-8世纪初)等。上述神祇或人物的衣纹密集如波纹,此种衣纹源自波斯萨珊的雕刻与绘画,传入粟特后随粟特人的流动而传布到中亚、东亚各地。由此,西林认为曹仲达极可能为粟特美术的实践者。其研究细致丰富,予人启发良多。

〔图二〕 骨质阴线刻带饰 1. 狩猎 2. 战争 高10.5厘米 宽13.5厘米 粟特故地奥尔拉特(Orlat)出土,2或3-4世纪

〔图三〕 图二之线图 采自Jangar Ya. Ilyasov and Dimitry V. Rusanov, “A Study on the Bone Plaques from Orlat,”Silk Road Art and Archaeology 5 (1997–98), pl. IV:1. 乌兹别克斯坦科学院美术研究所(塔什干)藏

粟特地区现存壁画年代大多偏晚,如片治肯特和阿弗拉西亚卜的壁画等。魏义天认为,粟特人靠依附草原帝国而兴盛,贵霜帝国强盛时,粟特仍弱,因此无力大规模生产艺术品。这或许是粟特早期美术遗存数量少的决定性原因。但从零星遗存来看,或许也可稍见其本土美术之端倪。笔者拟将上述材料置于更长时段的粟特区域美术脉络中,选取经典作品“Orlat Plaque”的骨质阴线刻带饰〔图二,图三〕、片治肯特鲁斯坦厅(Rustam Cycle)壁画〔图四〕、巴拉雷克特佩(Balalyk-tepe)遗址第14室南壁壁画〔图五〕、德扎尔特佩(Dzartepa) II号祠庙遗址银质人像〔图六〕、片治肯特祠庙遗址异兽足御座上的女神壁画残片〔图七〕为标本,观察“曹家样”是否与粟特本地的艺术直接相关。

〔图四〕 片治肯特鲁斯坦厅壁画局部 约740年片治肯特第4区第41室 采自Eleanor Sims, Peerless Images: Persian Paintings and its Sources, Yale University Press, 2002

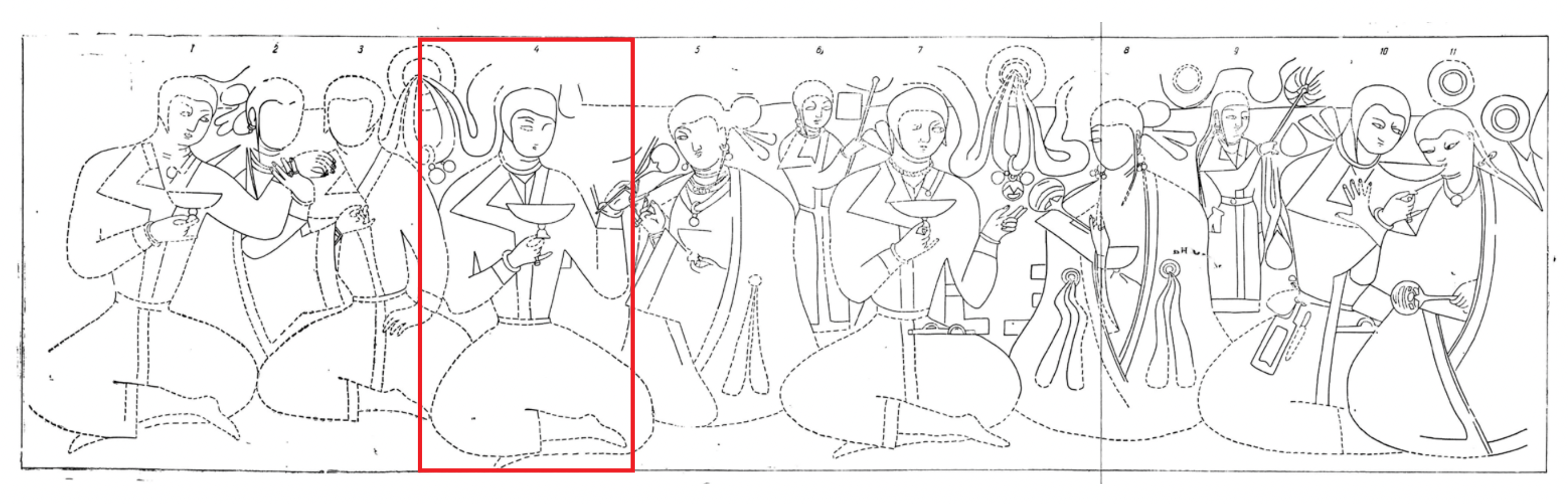

〔图五〕 巴拉克雷特佩 (Balalyk-tepe) 遗址第14室南壁壁画线描图 5-6世纪,巴拉克雷特佩(Balalyk-tepe) 遗址第14室南壁, 乌兹别克斯坦 采自L. I. Al’baum, Balalyk-tepe, fig. 96, Tashkent, 1960

骨质阴线刻带饰出土于撒马尔干附近奥尔拉特村的墓葬 。马库斯·穆德(Markus Mode)细读了其复杂构图与特定母题,认为它仿自希腊化艺术母题——公元前3世纪亚历山大大帝与大流士三世交战图,即庞贝古城农牧神之家(House of the Faun)的“亚历山大马赛克镶嵌画”。该作品尺幅巨大,但同样母题的小型作品亦流行于希腊化巴克特里亚和粟特全境。马尔沙克认为这件作品是粟特“叙事性图像”的早期代表,而其最极致的表现即为片治肯特鲁斯坦厅壁画〔见图四〕。

〔图六〕 银质小像线描图 约550-575年 高38.5厘米 德扎尔特佩(Dzartepa)II号祠庙遗址,乌兹别克斯坦绳琳琳绘图, 此据[日]加藤九祚《ウズベキスタン考古学新発見》,東方出版社,2002年,图80

德扎尔特佩(Dzar-tepa)II号祠庙遗址位于撒马尔干以东43公里,祠庙大殿后壁有壁画。上栏神像被判定为娜娜(Nana)和得悉神(Tistrya),祠庙年代定为4世纪至5世纪早期。第22室亦存550-575年的小型雕像〔见图六〕。另有一件约500年的片治肯特壁画残片女神像〔见图七〕。这些作品几乎勾勒出粟特故地美术史的一个重要侧面。相隔数个世纪的作品可见粟特美术中人物服装均紧身贴体,体形匀称、平肩细腰,身形轮廓分明,而面型亦长,造型具有一定的三维立体和自然主义的特点。这几点与北齐人物形象〔图八〕和“曹家样”有着相当的一致性。但与“曹家样”相比,并非薄衣贴体,衣纹并非稠密。当然还有另一类如西林所言为波状衣纹,可算稠密。综上,基于粟特故地材料,结合曹氏地域流动轨迹,尚不能证实曹仲达的画风或“曹家样”与粟特美术有直接关联,二者有着密切但并非直接的关系。

〔图七〕 异兽足御座上的女神壁画残片 约500年 高150厘米 片治肯特祠庙遗址出土 俄罗斯艾尔米塔什博物馆藏 采自《世界美术大全集·东洋编·中亚卷》小学馆,1999年,图版172

〔图八〕 北齐娄睿墓墓道西壁壁画 (局部) 采自太原市文物考古所编《北齐东安王娄睿墓》,文物出版社,2006年,彩版32

补充说明的是,《隋书·西域传》“曹国条”载:“曹国,都那密水南数里,旧是康居之地也。国无主,康国王令子乌建领之。都城方三里。胜兵千余人。国中有得悉神,自西海以东诸国并敬事之。其神有金人焉,金破罗阔丈有五尺,高下相称。每日以驼五头、马十匹、羊一百口祭之,常有千人食之不尽。东南去康国百里,西去何国百五十里,东去瓜州六千六百里。大业中,遣使贡方物。”

虽然德扎尔特佩(Dzartepa)II号遗址与文献记载曹国之位置并不完全一致,但与其他粟特小国一样,曹国与大国康国之间关系密切,祠庙中绘有得悉神,亦为情理之中。

四 “塞特勤”假说补论

笔者曾指出,“塞壮(北/比)勒(勤)”或为“塞特勤”。“比”“北”两字在历代刊印过程中或有一个错讹的过程:即把“壮”误排为“北”(“比”,金陵本所误)。此为一种可能性,虽或另有可能,但手民误植是事实。

此类遗例甚夥,陈垣曾以元本及诸本校补沈刻《元典章》,凡得谬误一万二千余条,并校补释例,分行款、通常字句、用字、用语、名物等几大类误例。以下并举出校勘实践中与“特”、“勤”相关的实例,以资参照。

1、“壮”或为“持”之误。我们或可假设将上文的错讹过程再向前推:即北(-比)-壮-壯/持-特。张弓在校读敦煌卷子时发现,关于S.0542号唐代卷子中的《戌年敦煌诸寺丁持车牛役部》卷题的“持”字,竺沙雅章、藤枝晃、仁井田升、池田温等学者读作“壮”或“仕”,颇不可通。张弓细审原卷题残字迹,并结合文书记载的“持车”为寺丁差役之一,发现卷题残字应作“持”,“壮”“仕”均为误读。

2、“勒”或为“勤”之讹。唐太宗昭陵六骏之一“特勤骠”之“勤”,也时常误为“勒”。在“特勤(勒)骠”和“塞特(?)勤(勒)”相互参照的情况下,“勒”均或为“勤”。又如陈寅恪、町田隆吉等学者指出,北魏拓跋之直勤,即突厥之特勤。罗新更指出,“直勤作为草原部落体制的孑遗,不为中土及后世所熟知,所以史书或误作‘直勒’或误作‘宜勒’,或误作‘遗勤’”。“正如拓跋鲜卑的直勤在文献中常常讹写为‘宜勤’、‘宜勒’或‘直勒’,突厥的特勤在文献中也常常被讹写为‘特勒’。钱大昕根据石刻史料中皆作特勤,认定文献中的‘特勒’都应作‘特勤’”。如此看来,误“勤”为“勒”的例子并非罕见。

那么,曹仲达师承之一或即“塞特勤”。罗新认为“拓跋鲜卑、柔然、嚈哒和突厥,以及某一难以确认的胡族,都有这种直勤、特勤的社会制度。”特勤或为官称,则当与官号(直勤号)配合使用,如北魏文成帝为“乌雷直勤”,突厥有“阙特勤”等,乌雷和阙都是官号,那么同理,“塞”或为官号。而西域柔然与南齐交往密切,或可将“塞特勤”释为一位官号为“塞”的内亚胡族王室宗亲或名为塞的胡族内亚胡族子弟,最可能是柔然王室宗亲或子弟。此具一说。

五 模仿、转译与创新:一种绘画新样的诞生

作为创立新画样的曹仲达,擅画佛像、人物肖像、弋猎鞍马,并曾摹写《阿弥陀佛与五十菩萨图》,绘于寺壁。此图样广泛流传于长安等地,后影响到河南、四川、敦煌等地,曹仲达起了重要作用。

曹仲达当为胸怀开阔、包容古今中西之士。在南朝时习得张(僧繇)、塞(特勤)和汉式画风,北上后必亲睹北齐境内丰富的粟特系艺术,粟特后裔的身份或使他对于域外艺术具有易受性。

在南北朝多极政权格局下,各方朝廷为招揽或挽留人才各有举措。神武帝高欢曾反思尔朱氏贪政,因而厉行廉政,但至京洛平,文武百官贪贿之风又起。高欢并未立即诛除,他所说的一番话颇有兴味:

天下浊乱,习俗已久,今督将家属,多在关西,黑獭常相招诱,人情去留未定,江东复有一吴老翁萧衍,专事衣冠礼乐,中原士大夫望之,以为正朔所在。我若急作法网,恐督将尽投黑獭,士子悉奔萧衍,则何以为国?尔宜少待,吾不忘之。

漠北民族政权以名利招诱东魏人才,而江南梁武帝则以衣冠礼乐之风吸引北齐士子。在复杂的局势下,我们似可窥见各对峙政权争夺人才的状况,那么曹仲达的地域流动轨迹饶有兴味,亦映射出曹氏自南朝北徙至邺城,后至长安的人生经历。他向北、向西迁徙的地域流动的过程正是“曹家样”形成的过程——模仿、转译与创新的过程(a process of imitation, translation and invenlion)。由此,一种绘画新风便随之形成,同时亦藉此窥见一位入华粟特裔画家的生命历史及其在汉唐艺术转捩过程中的作用。

曹仲达无疑是“粟特裔的画家”,但并不是代表“粟特画风的画家”。“曹家样”是一种多元艺术杂糅的样式,或可称为“马赛克拼接式”(mosaic/syncretism)艺术样式或“多元融合式”(convergence in divergence)。曹的画风入唐被尊为世代模范,影响至宋,流风及于日本平安、镰仓诸时代 。

综上,本文对于“曹家样”的探讨,或可揭示汉唐艺术之变的关键环节,并理解在南北朝胡汉互动与交错、多极政权竞争与冲融的大背景下一位粟特裔画家的生命历史,以及他是如何参与中国乃至中亚、南亚与东亚的艺术、佛教与历史演进的过程的。笔者反对仅从南朝、北齐或隋的朝代更迭史或国别史的背景下来认识,而主张将其置于亚洲(世界)的国际化的、长时段的时空坐标去理解。这样的时空坐标是一种场域,并非粟特等胡族影响中原或中原反向影响胡族那么简单,而是复杂的、交错冲融的。这样的历史细节,或许应当是我们整体认识人类历史的重要资料。

附记:文稿初成之后幸蒙北京大学荣新江教授、中国美术学院毕斐教授、复旦大学吴欣教授及美国堪萨斯大学朱品岩女史审阅全文并提出修改意见。以下先生提供襄助:故宫博物院王素研究馆员、美国亚利桑那州立大学陈怀宇教授、法国法兰西学院葛内耐教授(F. Grenet)、日本关西大学影山悦子教授、东京国立博物馆石松日奈子客座研究员、中央美术学院王云教授、清华大学李静杰教授、美国纽约瓦萨学院助理教授徐津博士。学棣潘力、绳琳琳助我核对原文出处、提供部分资料或绘图。在此一并深致谢忱。

(本文作者单位为北京服装学院美术学院,原文标题为《多极政权时代的个体生命史与社会流动——〈曹仲达与“曹家样”研究〉续篇》,全文原刊于《故宫博物院院刊》2022年6期,澎湃新闻经作者授权刊发时注释未收录。)

【上海文艺评论专项基金特约刊登】