5月14日下午,第四季“三联·新知大会”第三场论坛在线上举办。论坛由故宫博物院研究馆员王军主持,中国社会科学院学部委员、考古所研究员冯时,清华大学中国营造学社纪

5月14日下午,第四季“三联·新知大会”第三场论坛在线上举办。论坛由故宫博物院研究馆员王军主持,中国社会科学院学部委员、考古所研究员冯时,清华大学中国营造学社纪

5月14日下午,第四季“三联·新知大会”第三场论坛在线上举办。论坛由故宫博物院研究馆员王军主持,中国社会科学院学部委员、考古所研究员冯时,清华大学中国营造学社纪念馆副馆长王南,北京师范大学社会学院副教授鞠熙,四位学者共话“古代营造制度中的天文与人文”。

天文,是古代先民通过观象授时,完成对时间和空间的测量与规划;人文,则是中华民族传承的礼仪与思想制度。古人求天文之变,以建立时间;求人文之不变,以形成传统。《周易·贲·彖》云:“刚柔交错,天文也。文明以止,人文也。观乎天文,以察时变。观乎人文,以化成天下。”

而中国古代的营建制度正是上承天文,下合人文。空间被时间赋予了意义,成为知识与思想的载体,塑造了与天地环境整体生成的建筑形态。这一时空法式所蕴含的人文信息,直通农业文明的原点,经明清北京城的继承与发展,凝固为不朽的文化遗产。

农耕文化与游牧文化的碰撞、交融,可以说是中国古代历史演进中的重头戏,由此引发了一次次王朝的兴替与民族的迁徙。在这一过程中,中国固有之文化体系并未因改朝换代而中断。今年年初,《城记》作者王军的新书《尧风舜雨:元大都规划思想与古代中国》(两册)在生活·读书·新知三联书店出版。该书以中国古代典籍为理论基础,以中国天文考古学为研究方法,从元大都齐政楼溯源中国文明的创制时期,展现了中华文明的渊源与承续。

《尧风舜雨:元大都规划思想与古代中国》(两册)

深刻理解中国古代的天文与人文传统,才能正确解读中国古代建筑的基因密码。以元大都为例,这座游牧民族统治者忽必烈建造的都城,以城市的空间形态诠释宇宙之生成、万物之蕃息,呈现出完整而经典的思想体系,并由此成为中国古代统一多民族国家发展历程上的一座丰碑。

在王军看来“尧风舜雨”,代表了千百年来中国人民对太平盛世的向往,而古代中国的营建与规划,其思想正在于达致这一理想。“忽必烈的元大都,以一座城市的建造,证明了中国多元一体格局的思想渊源以及重大意义,以不朽的文化遗产,见证了中华文明的源远流长。”

“山水就是阴阳,农时关系天文”

由于北京疫情封控,第三场论坛不仅照旧在线上举办,四位学者受限禁足不出,无法线下聚首,只得守各自书斋的电脑前“云发言”。主持人王军在开场白中,先就点出今年是三联书店创办九十周年,“三联书店对于我们国家的文化传承意义重大。很有幸,我在读书的时候读了很多三联的书,三联是我的启蒙者,现在又有幸成为三联的作者。三联书店一直致力于传播新锐的思想,搭建起作者和读者、精英和大众沟通的桥梁,我觉得新知大会就是这么一个桥梁。”

王军回顾说,本季新知大会前两场分别讨论了山水和农业,“其实这些和我们今天讨论的话题都有关系。大家知道山水就是阴阳,在山水之间就是阴阳之间,求阴阳和合之美。而农业的产生,首先得益于掌握农时——这就跟天文有了关系,观象授时,如果古人不能测定时间,农业就不可能发生,也就不可能有农业文明和绵延至今的中华文明。这一系列非常重要的知识传承下来,也对营造制度产生了根本的影响,因为这些思想是古人的生存之道,具有无比崇高的意义。”

针对自己的新作《尧风舜雨:元大都规划思想与古代中国》,王军介绍说讨论元大都的规划,就要找到背后的天文与人文间的关系,“忽必烈在元大都的规划里开宗明义,要加入中华民族。在入主中原后,他必须要继承与农业生产相关的知识和生产体系,否则就无法真正立足。”

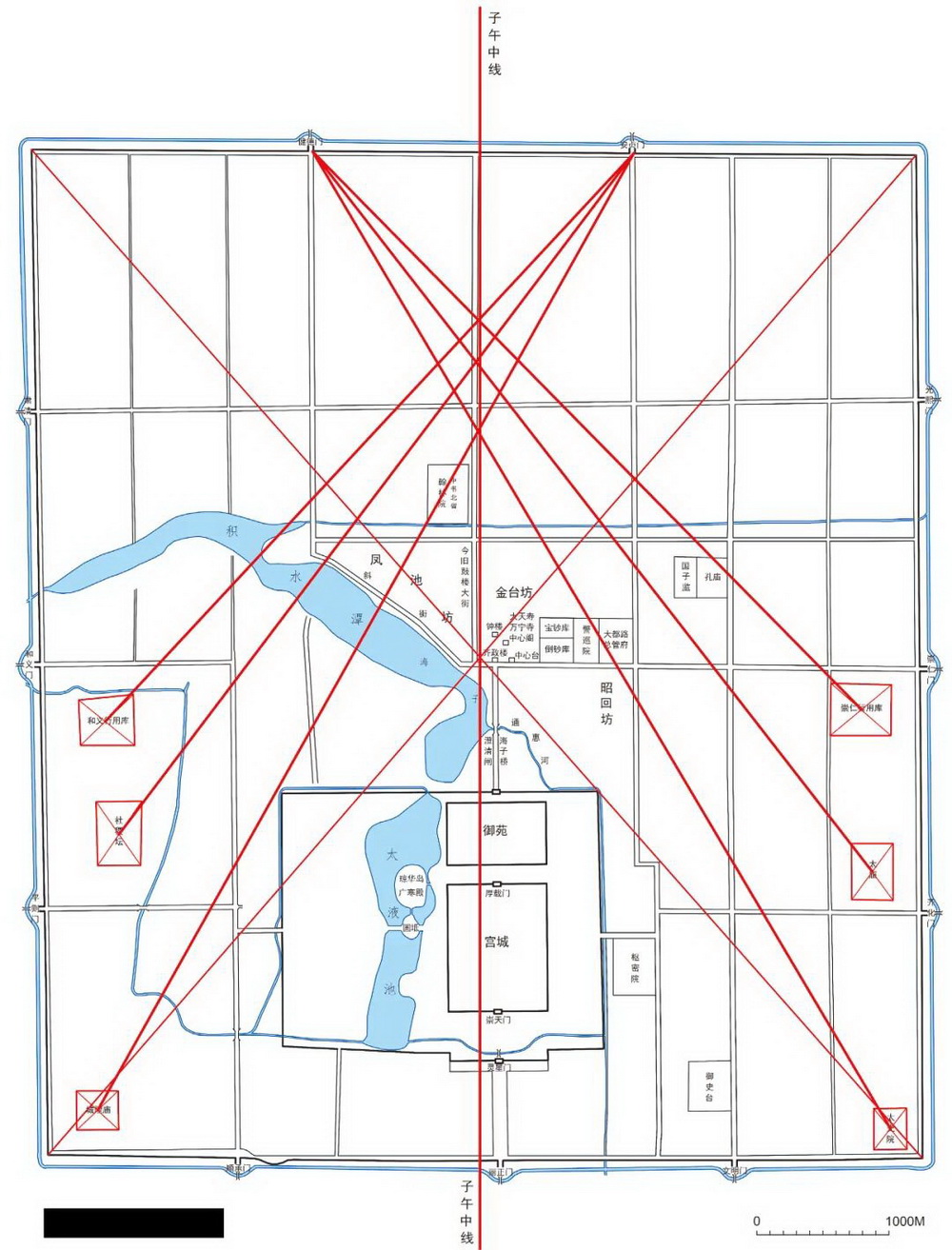

提及元代钟鼓楼的建设,“观象授时把鼓楼取名齐政楼,实际上就是在首都中央为‘舜帝得天命’造一座纪念碑。南北陈列而成随卦,得时而天下随之,表达的就是这个意义。我们做出了很多分析图,北边的建德门是取义乾卦,安贞门取义坤卦,所维护乾坤陈列,而屹立其中——这样一种城市规划布局,在北京城里都有继承和体现。”而如何在空间里表示《周易》里的理念,在王军看来北京城的建设规划上也是如法炮制,“这些地表测影跟天文学的知识都存在联系。故宫中太和殿的‘建极绥猷’、中和殿的‘允执厥中’、保和殿的‘皇建有极’,都表达了正位定时的理念。”

王军介绍说,在北京新版城市总体规划里,从钟鼓楼向南穿过紫禁城至永定门,这条业已存在数百年的北京中轴线,将向北向南伸展,挺起21世纪大国首都的“脊梁”。“中国古代城市与建筑的轴线制度,既是观象授时时空体系之投影,又是阴阳哲学、敬天信仰、环境地理、宇宙观念、礼仪规范之塑造。观象授时对应着权力的获得,授时即是提供公共服务,由此才能获得人民的拥戴。而统治者会认为这个权力是由天而降的,而我则看天看出了时间,是上天给了我这个权力,天给了我君临天下的命,由此产生了天命观。”

“天给了我这个命,天就被人格化,由此产生了原始宗教。人格化的‘天’,就是上帝。‘上帝’其实是一个中国词,利玛窦用它翻译‘GOD’,其实他们的上帝和我们的上帝是不一样的。西方的上帝是造物主,我们的上帝是人格化的‘天’,是俗世天子权力的给予者,而不是造物者。皇帝可以变,王朝可以改姓易代,但天命所代表的思想体系和社会实践则要一直传承下来。”王军说。

元大都乾坤交泰分析图 王军 绘

“奉为圭臬”,中国人的时空观

中国社会科学院学部委员、考古所研究员冯时的代表作,便是今次论坛的论题,《中国古代的天文与人文》。他在发言时提出观点,“中国古代营造制度中的三才之道”。“‘三才’我们都知道,指天、地、人。而中国传统建筑和天、地、人都有非常密切的关系,和中国古老的科学体系也有非常密切的关系。我们今天说中国的古典科学,不外乎就三种:第一是天文学,第二是数学,第三是力学,三门学问在传统建筑中都有非常鲜明的体现。”

在冯时看来这三种科学之所以古老,有一个根本原因。“就是它们是服务于原始农业而兴起的。农业文明的勃兴有一个前提条件,就是人们必须对农时有所掌握。在数千年前甚至更早,人们怎么解决农时的问题?只有一个办法,就是去观测天象。天文学发展起来之后又面临一个重要的问题——如果大而化之去看,对于决定精确的农时实际上是帮助不大的,而天文观测精确化就必须引入另一门知识,数学。算学就是这样才成为中国起源最早的古典科学,在中国古代文化天文和数学其实是一家。”

而由裨益农业展开,还有一门重要的知识就是力学。“有了原始农业以后,原始人就要走出洞穴定居。定居就要建筑自己的房屋,首先追求的必然是建筑的耐久,这就要求他们开始研究力学原理。”在冯时看来,中国传统的认识论实际上四个字就可以概括,所谓格物致知。“格物致知的意思就是人们通过对自然万物的观察分析来获取知识。它是唯物的,不是唯心的。中国古人所有的知识实际都是他们在生产实践中看到的,不是凭空臆想出来的。”

天文学研究开展起来后,面临的下一个问题便是对于空间和时间的规划。“天文学研究要做到精确化,就需要造出相应的天文仪器辅助。而表的创制,成为一切天文仪具中最古老的一种。”事实上,表的发明不仅推动了中国古代天文学的进步,而且成为时空制度乃是人文制度赖以建立的基础,因此它对文明历史的形成和发展也具有十分重要的意义。

冯时曾著文说,原始的“表”就是一根直立于平地上的杆子,由于人们需要了解不同时节的表影长度,所以同时发明了计量影长的度圭。“我们今天说奉为圭臬,圭就是量影子的尺子,古人把它叫做圭。臬就是表杆,表杆是测影的标准器,圭是量影子的标准器。所以这两个字合在一起,实际就是‘标准’的意思。”

“表的用处很广泛,首先是用来定方位,这个设想是通过对太阳投影方向的测定来实现的。其次是用来定节气,显然这是根据一年中正午时刻表影的长短变化完成的。表的另一些用途也同样具有意义。古人最初通过表影在一天之中方位的改变测定时间,但相当粗疏,后来由表衍生而出的日晷独立发展了这一功能;古人通过研究二至日的影长可以了解黄道与赤道的倾角,从而使天文观测与历法编算的精度逐步提高;古人还曾根据不同地点在同一时刻的影长变化测定距离,不仅建立了影差寸千里的定律,而且可以据此找到大地的中央,这个方法在后代逐渐得到了改进。”

一个统治者获得权力后,往往首先考虑的就是居住地点。“古人认为,授予人王权的上帝住在天的中央,也就是北极。那么承天配地的王要住在哪儿呢?他必须住在地的中央,这样才能实现王和授给他权力的那个上帝之间最直接的联系,于是也就形成了中国传统政治里‘居中而治’的政治观念。比如,我们看洛阳这个地方在中国历代常常作为王庭,也就是后来我们说作为都城朝代最多的地方,这就是由居中而治的政治观所决定的。”

表的功能是测影,测影首先就是要测空间,继而在准确规划空间的基础上规划时间,由此形成了中国文化特有的“时空观”。“在中国传统的时空关系里,空间是第一位的,这跟西方的时空关系不一样。我们是空间决定时间——打开《周礼》,马上跳到眼前的就是要‘辨方正位’。千头万绪第一步,就是要辨方正位。而中国传统建筑施工前,首先也是要正方位,这跟西方也不一样。方位问题在西方建筑里基本不是问题,朝向哪儿都可以,中国则不行。我们首先要把子午线定好,把卯酉线定好,把这些空间的问题先解决了,然后才能去施工建筑。所以中国的传统城市都是方方正正的,都是对称的。而这样一种用表来规划空间和时间的工作范式,在我们传统的建筑制度思想中其实是一脉相承的。”冯时说。

北京紫禁城神武门门道 王军摄于2016年9月

这一传统传到元朝遇到了新问题:元朝的版图太大了。“在这样大的版图基础上,如果再把都城放在洛阳,就不利于统治北方大面积的国土。因此后来忽必烈把国都选在了大都,也就是今天的北京。”在冯时看来,这个变化不是轻易的,忽必烈必须要解决一个问题,就是这个传统“地中”观念延续性的问题。

“王军教授的这本新书《尧风舜雨》,题目非常好,从元人的文化心理上解决了忽必烈接受汉法,以求他的王朝乃是中华正统。就是我的大元不是横空出世的,而是对中原王朝的继承,而且他一下子就把这个继承的点推到了尧舜。怎么确立这个说法呢?这又回到了观象授时,君权神授这一套上,因为对于时间的解释权从来都是由王来垄断的,只有皇帝才能拥有观象授时的特权。忽必烈建大都,他接受了汉法,我们都知道草原民族、游牧民族之前是没有都城的,建大都本身就是接受汉法的标志,那么修筑天文台就更是了,由此他才完成了在政治文脉上道统的延续。”

冯时在发言中也提到了中国古代建筑中的阴阳观。“建筑本身就是空间布局,而最适合表现阴阳观念的,就是空间布局。那我们怎么区分阴阳?古代说有宫必有碑,碑是干吗的?识日影,引阴阳也。宗庙里也有碑,同样通过它来识日影、辨阴阳,所谓引阴阳就是辨别阴阳的意思。辨阴阳从方位和空间来讲就是分东西,东边是阳位,西边是阴位。我们看传统的皇城布局,紫禁城的布局就是‘左祖右社’(其中‘祖’指祖庙或太庙,用来祭祀祖先;‘社’为社稷坛,祭祀社稷。面南背北,左侧为东方,右侧为西方,左右对称。)所以我们说中国古代建筑,它既有天的内涵,又有地的象征,当然最后归旨是服务于人。这样一种集天地人三才之道为一体的建筑,正体现了中国传统所谓‘天人合一’的思想。”

“虽似天开,实由人作”,中国建筑规矩的方圆之道

清华大学中国营造学社纪念馆副馆长王南的发言题目是,中国建筑规矩方圆之道。在他看来,中国古人讲园林艺术的时候经常说一句话,“虽由人作,宛自天开”,“我们可以反过来说,‘虽似天开,实由人作’——它还是人创造的结果,所以还是在规矩方圆这些经典比例的控制当中。”

在枚举一些实例后,王南讲到了古人建筑时使用的工具。“我们看汉代著名的武氏墓地画像图中的伏羲女娲图,他们手持规矩,规天矩地,这是中国的‘创世记’——而西方的创世记是米开朗基罗画的模式。所以我经常说伏羲女娲是最早的规划师和建筑师,他们的工具就是规矩。”

在王南看来伏羲手里拿的“矩”,今天还活在日本工匠当中。“矩尺在日本人那里叫做曲尺,它的刻度非常有意思,上头的刻度是正常的公制厘米,下头是根号2厘米。所以日本匠人要表现根号2的时候,不用掏出计算器算,用尺子量就行。但我在日本谷歌上查木工曲尺,写词条的人感慨说现在懂这个东西的人越来越少,濒临失传。”

“我们可以看到西方各时期表现建筑师的图画,比如在中世纪碑刻里,匠师手里拿着长杆,就像中国的丈杆,这里摆着矩尺,这里摆着圆规。西方人说到帕特农神庙等一系列经典的建筑,都会讲其间蕴含着黄金分割比例,这在西方的造型艺术里绝对是显学。而其实在中国《周髀算经》中也有相关的文献,如果看实物,我们从新石器时代就开始了——从那么大尺度的都城营建,到最小尺度的斗拱截面,中国古人都在使用基于方圆的比例。”王南以为,这正体现了中国人对于美的比例的实践。“就是天地和谐,顺着今天冯时老师的提法,这表现了天地人三才的和谐。这样的比例要求源远流长,一以贯之,贯穿我们营造制度中各个尺度层级,从来没有中断过,想来就非常令人心潮澎湃。”

20世纪30年代中国营造学社拍摄的北京西直门,可见其圆券门制。清华大学建筑学院资料室提供

时间在大地上的投影,“像满天的星辰一样标示出生命的节律”

北京师范大学社会学院副教授鞠熙在发言时笑言,自己的本行民俗学是研究普通人日常生活的学科,“所以我关心的是那些大地上最多数的人,那些每天为了活着就已经拼尽全力的普通人,他们是城市真实的使用者、生活者和利用者。而这些真实的推动历史发展的普通人,他们脑子里会不会有一套天文和人文的观念呢?这是我特别感兴趣的话题。”

中国人的生活,讲求起居作息一定要顺应天时,这也是中国传统民俗外化的基本特征。王南以老北京居民的日常生活为例介绍说,“过去的北京居民在立春之日要到东直门外打春牛,端午节要去天坛避毒采药,重阳节登高到天宁寺、香山这些地方。同时,当年北京居民一年之内的生活节奏不仅仅是季节性的,同时也是方位性的,比如东直门在东北方向,对应立春。天坛和金鱼池在城南,夏天他们一定要到这个地方避暑,三伏天要到天坛贴三伏贴,据说贴一下天坛里的石头一年就不生病了。到秋天则要去香山看红叶,香山在西边,象征秋天。”

“在普通市民看来,那些民俗活动和与之相应的寺庙场地,都和特定的时间相配。一方面既是人们赏花、休息、游览的公园,另一方面也和现代意义的公园有明显的差异,每座寺庙都有自己专属的时间和行为的意义。二月初一,一定要去太阳宫太阳庙;三月三一定要去拜蟠桃宫;四月初一一定要上妙峰山……清末《燕京岁时记》的序言里有句话:各处游览多有定期,宜于岁时相表里。可以说,不仅在北京城的规划者眼中,这座城市是天文和星辰在大地上的投影。对于普通老百姓而言,日常的民俗祭祀也都是时间在大地上的投影,像满天的星辰一样标示出生命的节律。”

鞠熙还饶有兴趣地介绍说,清代中期以后,北京内城的城墙上已经大量出现墙砖脱落,杂草丛生的现象。“因为城墙是不允许普通人随便去的,少有人迹,这些地方久而久之就成了野生动物的乐园。我有一篇文章叫《城市里的邻居们》,就是讲以往的北京城可不是像现在这样寸土寸金,而是人与天地万物,与野生动物比邻而居的城市,城内的黄鼠狼、狐狸就特别多。元代有大量文件记载北京城有很多狐狸,而狐狸和黄鼠狼也被北京市民视为‘大仙’,是有灵性的动物,狐狸成精的传说在北京就特别多。而人们也逐渐开始相信,在北京城内城的角楼上,狐仙特别灵验。以至于这几个城楼后来干脆被直接称为‘狐仙楼’,特别是东南角楼和西南角楼。”

“城楼和角楼都可以视作国家的象征,是国家权力和威严的标志,可是当老百姓开始在这些地方拜狐仙的时候,实际上是在用非常草根的形式把国家权威的象征变成了自己祈福的仙山,是老百姓在用自己的一套观念消解甚至对抗皇权的那套符号系统。它的生命力是如此之强,是以我们不能简单地以迷信视之,也要看到它背后的人文价值。”鞠熙说。

(本文写作参考了冯时的《奉时圭臬·经纬天人——圭表的作用及对中国文化的影响》一文。)

北京西城区成方街33号清代重建之都城隍庙后殿(寝祠) 王军摄于2014年6月