今年是商务印书馆成立120周年。这座出版界的帝国大厦在1897年创立的时候只是一个简陋的“印刷作坊”,却在短短几年时间内成为业界翘楚。它是如何做到的?

今年是商务印书馆成立120周年。这座出版界的帝国大厦在1897年创立的时候只是一个简陋的“印刷作坊”,却在短短几年时间内成为业界翘楚。它是如何做到的?

【编者按】今年是商务印书馆成立120周年。这座出版界的帝国大厦在1897年创立的时候只是一个简陋的“印刷作坊”,它何以在短短几年时间内成为业界翘楚?身为翰林的张元济为何选择加入商务?他加入后又给商务带来怎样的变化?澎湃新闻专访了上海社会科学院近代上海史创新型学科首席专家、世界中国学研究所副所长周武研究员,请他讲讲商务印书馆的“成功之路”,本文为该访谈的上篇。

澎湃新闻:1897年商务印书馆刚成立时的经营状况如何?

周武:商务成立之初并不起眼,资本金少得可怜,总共才3750块大洋,还是夏瑞芳与鲍咸恩等几个亲戚、同学和朋友凑出来的。它原本只是一个印刷作坊,虽然也发行和代印过一些书籍,但并不是一家严格意义上的出版机构。它以印刷商业簿册、收据、发票、账册等商务用品和推销印刷器械、铅字等商品为主要业务,有种说法认为,“商务印书馆”这个名称即由此而来。

夏瑞芳和鲍咸恩同在洋人办的报纸《捷报》馆做西文排字工人,懂印刷技术,也认识到印刷的重要性。那时洋场里的西人多不可一世,轻视华人,华人替洋人做事不免受气,因此,稍有积蓄,夏、鲍就决定自己办印刷作坊。1897年2月11日商务印书馆正式开办。

开办之初的商务规模很小,“仅置备三号摇架三部,脚踏架一部,自来墨手扳架三部,手掀架一部,其余略办中西文铅字器具,所有3750元的资本几乎完全用完了”。但夏、鲍年轻能干,而且感觉敏锐,他们很快发现除了印刷商业簿册之外,还有一个重要的市场——印刷英语读物。开埠通商之后,上海快速取代广州,一跃而为中心口岸,中外之间的往来日益频繁,懂英语的人在职场上更受欢迎,所获收益报酬亦更为优渥,故而学英语渐成风气,1860年代始“英语热”就已开始在上海蔓延,并持续数十年不衰。除广方言馆外,各种英语补习班、英语夜校纷纷开办。夏瑞芳看到了英语读物的市场潜力,开始印一些英语读物,如《华英字典》《华英初阶》《华英进阶》等等,均颇受欢迎,获利丰厚。尝到了甜头后,夏瑞芳想继续扩大经营范围,多印一些书籍,但他文化程度不高,拿不准哪些书该印哪些书不该印,因此常向懂行的人请教,这些人中就包括张元济。

澎湃新闻:张元济因何加入商务?

周武:张元济中进士成翰林后一直在北京做京官,先后任刑部主事、总理衙门章京。作为一个年轻京官,他对甲午前后中国严峻的时局深感忧虑,这种忧虑来自外患的迫来,更来自他对官场习气以及官场中人昏聩颟顸的认知。在官场愈久,他愈益感到要靠这样一批官员来推动国家进步是没有指望的,中国要现代化就必需开官智、开绅智,培养一批通晓国内外知识的人才。因此,他把更多的精力和时间转移到开启民智的基础性工作上来,1895年冬,即与同僚陈昭常、张荫棠、夏偕复等结为健社,“约为有用之学”。1897年初设立“西学堂”,后更名为“通艺学堂”,“专讲泰西诸种实学”。

张元济虽倾向维新,但与康有为、梁启超不同,他不认同康梁激进变革的方式,所以并未深入参与维新党的活动,只是“间与其列”,实际上是外围。但由于受到过光绪的召见,1898年戊戌政变后,张元济受到波及,被“革职永不叙用”。承李鸿章“另眼相待”,张元济从京师到上海,被安排到盛宣怀创办的南洋公学任译书院院长。译书院需要印刷翻译作品,学校也需要印刷教材,夏瑞芳应该就是在兜揽印件过程中跟张元济相识的。

张元济是1903年2月应夏瑞芳之邀加入商务的。过去多认为张元济系1902年入馆,不确,此据张元济回复梁鼎芬的一封信可断。该信写于1903年2月18日,此前端方和梁鼎芬曾分别致电张元济,诚招他到自己麾下任事,张元济回信婉拒。信中写道:“昨奉皓电,敬译诵悉。公与午帅雅意殷拳,元济何敢再三坚执。惟自客岁辞退南洋公学译书院后,复为友人招办编译之事。近已启馆,未便擅离。异日遇有机缘,定当抠衣晋谒。方命之罪,幸乞鉴原。顷由赵竹翁处交到午帅赐电一纸,除迳复外,并祈婉达下悃,为荷。”这里“客岁”即1902年,“复为友人招办编译之事”指应夏瑞芳招入商务主持编译所事,“近已启馆,未便擅离”意为编译所才刚刚开办,当然不便擅离。由此可大致推定张元济系1903年2月入馆。

至于他因何加入商务,张元济本人并没有做过太多的解释,仅在两篇文字中约略提及:一是他在1926年3月写的《东方图书馆概况•缘起》中说:“光绪戊戌政变,余被谪南旋,侨寓沪渎,主南洋公学译书院,得识夏君粹芳于商务印图书馆。继以院费短绌,无可展开,即舍去。夏君招余入馆任编译,余与约,吾辈当以扶助教育为己任,夏君诺之。”另一篇是他于1926年4月26日致商务董事会的辞呈中说:“昔年元济罢官南旋,羁栖沪上,获与粹翁订交,意气相合,遂投身于商务印书馆。”

两段话概括地说,就是他因为“院费短绌,无可展布”而离开南洋公学,因为夏瑞芳赞成他“扶助教育”的主张而投身商务。从后见之明来看,张与夏的结合不难理解,夏要拓展业务,办出版,需要一个懂行的文化人掌舵;张想“昌明教育”,通过编译书报提携更多国民,也需要找一个懂印刷技术并精于管理的人合作。张和夏彼此互补,且“意气相合”,遂联手缔造了现代出版史上的商务时代。

但回到20世纪初具体的历史语境,那可是一个功名意识沦肌浃髓的时代,张元济以翰林之尊放弃与炙手可热的张之洞、盛宣怀合作,而与一个普通排字工人出身的印刷作坊小老板联手,这种选择无异于冒险,不但需要勇气,更需要胆识。1999年我写《张元济:书卷人生》这本书时,曾专门就此采访过张元济哲嗣张树年先生这样一个问题:从一个儿子的角度看,张元济先生哪些地方最让您佩服。他说父亲有两件事,如果换他绝对做不到:一件是辞去南洋公学代总理,加入商务;另一件是刚到60岁就辞去监理,退居二线。他认为父亲这两个选择都超越了时代,前者冲破了翰林与工人之间难以逾越的阶层界限,后者则率先建立了退休制度,主动为年轻的贤者让路。我想,这正是张元济异于常人的地方,也是他为人处世不易到之处。

当然,张元济加入商务还有一个很重要的原因,就是商务在上海林立的印刷出版机构中已规模初具,并建立起不低的声誉,令人刮目相看。时人曾这样评论道:“南商习为骄惰,客来落落对之,衣冠敝陋益加白眼。独商务不然。入其肆,虽三尺童子应客,亦彬彬有礼貌,条理秩然。”后来,杜亚泉在《记鲍咸昌先生》一文中也特别提到这一点,他说:“时张菊生、蔡鹤卿诸先生及其他维新同志,皆以编译书报为开发国急务。而海上各印刷业皆滥恶相沿,无可与谋者,于是咸踵于商务印书馆,扩大其事业,为国家谋文化上之建设。”说“海上各印刷业皆滥恶相沿”,或许有些过甚其辞,但张元济等人“咸踵于商务”,显然与商务的好口碑有关。

澎湃新闻:张元济给商务印书馆带来了哪些资源?

周武:张元济翰林出身,地位尊崇,且趋新务实。他的加盟,不仅给商务带去丰沛的人脉,更带去了见识、眼光和情怀。对商务而言,这两个方面都至为关键。曾长期担任商务董事的陈叔通说:“初创时期的商务是以印刷为主的,并不是一开头便想做个出版家的。商务后来发展成为出版家,而且成为解放前我国最大的出版家,不能不归功于夏瑞芳和张元济。商务的主要创办人是夏瑞芳。夏是一个有雄心的企业家,夏与张结合才为商务成为一个出版企业奠定了基础。”后来出任商务总经理的王云五也认为:“自是厥后,商务印书馆始一改面目,由以印刷业为主者,进而为出版事业。其成为我国历史最长之大出版家,实始于张君之加入。”

加入商务后,张元济即着手组建商务印书馆编译所,并担任编译所首任所长。过去不少研究张元济与商务印书馆的著作和文章都说蔡元培是商务编译所的首任所长,其实不对。这种说法最早见于蒋维乔发表于1935年的一篇回忆文章,即《编辑小学教科书之回忆》,蒋是编译所早期重要职员,曾参与商务版教科书的编纂,因此他的说法向来受到重视,后来的研究者多援引这种说法。

据张人凤先生考证,蒋的相关回忆属于孤证,在商务的现存资料中,除了蒋的回忆外,找不到任何其他能够佐证蔡元培曾经担任过商务编译所首任所长的资料。蔡元培虽说也参与过商务早期教科书编写,却从来没有入馆。查商务编译所职员名录,第一个人就是张元济,并没有蔡元培,这份名录是1920年代编辑的,当时张元济和蔡元培都在世,如果蔡元培真的是商务编译所职员,该名录是不会遗漏他的名字的。

另外一个可以佐证的史实是,当时编译所设在闸北唐家弄(现福建北路天潼路一带),张元济初到上海时住在隆庆里,加盟商务后他举家搬到唐家弄附近,就是为了方便主持编译所工作。直到1909年闸北发生鼠疫,张元济才听从西医朋友的建议搬离此地。造成这种误解,主要是蔡元培与张元济暨商务印书馆的关系极其特殊,他们俩互为平生最知己的朋友,有本出色的张元济传记中说:如果蔡元培留下一本回忆录,那么其中感旧篇首先会提到张元济。反之亦然。因为这一层关系,蔡元培无论在公开场合还是私下场合,从来不把自己当外人,提到商务时常称“本馆”。

澎湃新闻:商务印书馆编撰的教科书为何能大获成功?

周武:商务早期出版物大致可分为四类:教科书、工具书、西学书和期刊。

前面已谈到,商务创立之初就开始根据市场的需要印过一些读物,如《华英字典》《华英初阶》《华英进阶》《国学文编》《亚洲读本》《通鉴辑览》《纲鉴易知录》等,并取得不错的效益,但那是零敲碎打、不成规模的。

商务以出版为主业,有计划、成规模地编译出版读物是在编译所设立之后。那时适逢新政时期,壬寅学制和癸卯学制相继颁布,新式学堂在全国范围内次第兴建,之后于1905年又停废科举,堪称“教育革命”。新式学堂与以往的私塾、书院不同,采取分年级循序渐进地进行教学,每个年级都需要不同层次的教科书,张元济率编译所同仁抓住了这个时代机遇,开始按学制要求编译适合各年级需要的新式教科书,率先推出《最新国文教科书》。以此为起点,张元济等人又陆续编成一整套初等、高等小学教科书和教授法,除国文外,还包括修身、格致、笔算、珠算、中国历史、中外地理、理科、农业、商业等等,共16种78册,风行全国。

1906年,清学部第一次审定初等小学教科书暂用书目,共计102册,商务版《最新初等小学国文教科书》等54册入选,占一半以上。当时教科书主要是民间机构主持编写的,经学部审定的教科书相当于现在的部颁教材,在教科书市场上更有权威性和竞争力。因此,凡经学部审定的教材,出版者都毫无例外地在该教材封面标注“经学部审定”字样,以区别于其他未经学部审定的教材。

商务版中小学教科书成套编印与风行全国,无论对中国的新式教育还是对商务自身发展而言,都具有极深远的意义。蔡元培对此书编纂过程及其价值知之甚深,他说:编纂小学教科书“在我国为至新,虽积学能文之士,非其所习,则未易中程式,往往一课之题,数人各试为之,而择其善者,又经数人之检阅及订正,审为无遗憾焉,而后写定,其预拟而为目,综合而成编,审慎周详,无不如是。编辑者之日力,缘是而虚糜者颇巨,不敢吝也。教科书以外,又有教授法参考书,非学生所需,售数远逊,然亦尽心尽力以为之,以是出版后,大受教育界之欢迎。而同业之有事于教科书者,度不能以粗觕之作与之竞,则相率而则效之,于是书肆之风气,为之一变,而教育界之受其影响者大矣”。商务版教科书适应新式学堂的需要,质量又好,因此出版后供不应求,不断修订重印。有一份资料显示,到1920年代,国文教科书发行达上亿册。就商务自身的发展而言,最新教科书的风行,一举奠定了它在新书业龙头老大的地位。

那个时候上海几乎所有的新式出版机构无不在编印教科书,不少甚至以出版教科书为主业,商务为何能够独占鳌头?我认为,这跟张元济等人加盟商务的初衷有关。前面已经说过,张元济加入商务,目的很明确,就是要以扶助教育为己任,为国家谋文化上之建设。早期受邀加入编译所的杜亚泉、高梦旦、蒋维乔、庄俞等人虽然专攻的术业有所不同,但都有一个共同的愿想,即为国家谋文化上之建设。他们的加入,并不是单纯为谋食而来,而是为实现自己的抱负和理想而来。他们集中在一起编纂教科书,每撰一课,都精益求精,要讨论到没有异议才定稿。由于那时国人之间交流没有统一的普通话,编译所内南腔北调,讲不同的方言,争论起来常发生小误会。蒋维乔回忆编译所编最新教科书时曾特别提及他自己亲历的一个有趣场景说:我编及到某课时,用一“釜”字,而高梦旦必欲改为“鼎”字,我说:“鼎字太古,不普通,不可用。”高说:“鼎字乃日常所用之字,何谓不普通?”我说:“鼎字如何是日常所用之字?”高说:“鼎字如何不是日常所用之字?”二人大争,你来我往,至于声色俱厉;及后细细分辨,才知道福建话呼“釜”为“鼎”,而不呼为“釜”。于是,相与抚掌大笑。

谈到商务版教科书的成功,不能忽视另外一个因素,那就是与日本教科书出版机构“金港堂”的合作,商务从中获益不少。具体说来,主要体现在三个方面:一是资金,商务和金港堂各出资5万元,资本达10万元,这就为商务解决了早期发展中的资金短缺问题;二是由于与金港堂合作,日本教科书编纂与出版专家小谷重、加藤驹二、长尾槙太郎等人加盟,为商务编印新式教科书提供了丰富而成熟的编纂和出版经验,确保了商务版教科书的质量;三是近代日本印刷业发展迅速,夏瑞芳此前已并购了日本人在中国办的“修文书馆”,与金港堂合资后,又陆续聘请了一些日本专业的印刷技师,他们为商务带来了新的印刷技艺,大幅提升了商务的印刷工艺。商务版教科书能够风行,日本因素功不可没。

澎湃新闻:除教科书外,商务印书馆还出版哪些类型的书籍?

周武:除了教科书,商务亦高度重视其他类型读物的出版,譬如译书,在商务早期出版物中就占据极重要的位置。商务创立的年代,正是“莽莽欧风卷亚雨”的转折时代,尤其是“庚子国变”之后,社会人心与思潮发生急遽变迁,所谓“欧花怒放,亚草咸夷”,已没有人敢自命守旧。在这种鼓荡的时潮中,张元济本人从甲午年间开始即已开始趋新,发愤攻读英文,后更创办通艺学堂,讲求时务西学。戊戌政变后到上海主持南洋公学译书院,已开始有组织地编译和出版西书,他认为“处今日物竞炽烈之世,欲求自存,不鉴于古则无以进于文明,不观于人则无由自知其不足”。“鉴古”与“观人”可以说是他一辈子一以贯之的文化追求,只不过不同时期各有侧重而已,清季肆力所在在于“观人”,民国以后则更致力于“鉴古”。他加入商务后为商务创设和主持的编辑机构取名为“编译所”,显然寄托着把世界引入中国的“观人”思想。正是基于“观人”的思想和实践,他与严复结为至交。

严复是晚清公认的“西学第一人”,他翻译的西学名著八种先后皆归商务出版,他本人晚年生计主要就是靠稿酬、版税收入和在商务的股份收益维持。严复对商务的贡献远不止于此,他还是张元济主持西书翻译出版最重要的顾问,现存他们之间的往来书信中,不少是张元济向严复请教译书方面的问题,以及严复的回复。严复还为商务介绍了不少重要译者,如伍光建,就是他介绍给张元济,并成为早期商务的一个重要作者与译者。伍光建是严复门生,有意思的是,伍光建还是张元济居唐家弄时期的邻居,严复在上海的洋式楼房亦在唐家弄东南不远处,时相往返,关系亲密。还有林纾,他为商务译书,一般都认为是因为高梦旦的关系,其实,在高梦旦加入商务编译所之前,林纾就已在商务出版译作《伊索寓言》。林纾成为商务的译者,最初更有可能是出自严复的引荐。严复与林纾既是同乡又是挚友,关系非同寻常,此后林译小说百数十种悉归商务出版,一时洛阳纸贵,不胫而走。译才并世数严林,严译名著和林译小说几乎悉数归商务出版,这无疑奠定了商务在译书出版方面无与争锋的重镇地位。办出版,说到底就是找作者,而找作者需要人脉。我以为,张元济和商务印书馆最厉害的一点,就是不惜代价找作者,把全国最顶尖的作者悉数团结在自己的周围,与他们精诚合作,形成互利共赢的最强大的作者群。正是依靠这个庞大的作者群,商务作为全国第一家的地位无人可以撼动。

教科书和译书之外,商务在辞书出版方面亦有极重要的建树。早在创立之初,商务就曾于1899年和1901年相继推出《华英字典》(Commercial Press’ Englishand Chinese Dictionary)和《商务书馆华英音韵字典集成》。前者出版后,“几于人置一函”;后者由谢洪赉据英国布罗存德本和纳韬尔本词典编译。1903年商务编译所设立后,更致力于网罗辞书人才,斥巨资编纂、出版各类权威工具书,如《新字典》《辞源》《中国人名大辞典》《中国地名大辞典》,以及《植物学大辞典》《动物学大辞典》等自然科学专业学科辞典。清末民初是知识大爆炸的时代,这些辞书和工具书的编纂与出版,将各种新旧知识进行权威分类与释义,便于读者系统准确了解相关知识,特别是如潮般涌来的西学知识,在清末民初广受欢迎,商务因此而成为权威辞书的生产基地。

商务出版发行的刊物在商务出版物中亦占有举足轻重的地位,商务先后创办的期刊杂志即有20来种,加上各地学术机构或社团委托商务印刷发行的期刊,超过30种,在中国知识界和文化教育界有着广泛的影响。

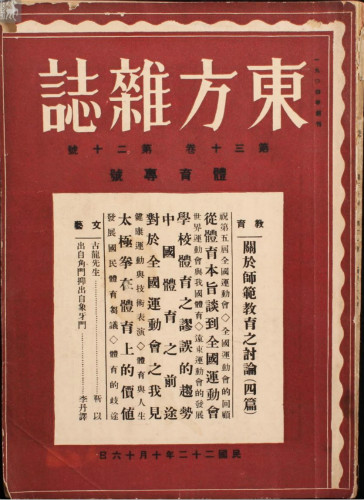

其中“讨论时政、阐明学术者,则有《东方杂志》;研究教育以促进步者,则有《教育杂志》;谋国内学生界交换知识,互通声气者,则有《学生杂志》;谋求增进少年及儿童普通知识者,则有《少年》杂志,《儿童世界》及《儿童画报》等;讨论妇女问题者,则有《妇女杂志》;谋促进学生英语知识者,则有《英语周刊》,研究中外文学者,则有《小说月报》;研究中国自然物及自然现象者,则有《自然界》杂志,无不内容丰富,材料新颖,见称于读者”。上述十种杂志后来被誉为商务“十大期刊”。清末民初的期刊大多旋起旋灭,而商务创办的期刊因依托商务这个稳固的后盾,持续时间长,影响大,同时它们又以各自鲜明特色和影响力壮大商务的声势。

商务十大期刊中,除《自然界》(1926年创刊,1932年停刊)和《英语周刊》(1929年创刊,1937年停刊)维持时间较短外,其他杂志均持续发刊15年以上,《妇女杂志》和《儿童画报》16年(前者1915年创刊、1931年停刊;后者1922年创刊、1938年停刊),《学生杂志》17年(1914—1931),《儿童世界》19年(1922—1941),《少年杂志》20年(1911—1931),《小说月报》21年(1910—1931),《教育杂志》和《东方杂志》刊龄最长,前者39年(1909—1948),后者44年(1904—1948)。这些期刊在当年各自领域里都是具有引领性并广受欢迎的顶尖杂志,《东方杂志》和《教育杂志》更被誉为“杂志界的重镇”。

商务的出版物是非常多元的,而且量大面广,美国学者白鲁恂指出,抗战爆发前夕,商务印书馆一年的图书发行数量即相当于整个美国出版业的发行总量。当年商务的图书生产和销售能力于此可见一斑。当然,商务的重要性并不仅仅体现于它庞大的出版总量上,更在于它在教科书、辞书、汉译名著、期刊等几乎所有类型的出版物中,皆占据着当时中国最前沿、最权威的位置,它以源源不断的优质出版物重塑了中国几代人的知识结构和精神世界。从这个意义上,张元济以编译书报提携更多国民的初衷可以说在商务基本实现了。

澎湃新闻:商务印书馆是怎样建立起庞大的发行网络的?

周武:当年的出版概念跟现在很不一样,是集编译、印刷、发行于一体的,发行是其中非常关键的一环。商务自创立之日起就高度重视发行,1899年即在交通路、对马路路口曹素功的原址,开设沧海山房,同时聘用俞志贤、吕子泉、沈知方专门负责发行,他们都是“老书坊杰出人才”,极富推销能力。1902年商务在棋盘街设立发行所,开始致力于构建以上海为中心的全国性发行网络。1903年汉口分馆率先开馆,1905年斥资在北京虎坊桥设立京华印书局,1906年北平分馆、天津分馆、沈阳分馆、福州分馆、开封分馆、潮州分馆、安庆支馆相继设立。据庄俞《三十五年来之商务印书馆》统计,截止1928年,商务已在全国各大中型城市及东南亚设立的分馆、支馆、分厂、分店,共计40家,其中香港分馆和新加坡分馆负责对海外发行,京华印书局则可单独印刷、出版书刊。其实,这个统计并不完整。查《商务印书馆董事会议录》和《商务印书馆股东会议录》可知,到1912年,已在全国各大中型城市设立分馆21家。

此后因中华书局的强势崛起,与商务印书馆展开全面而激烈的竞争,商务在全国各地增设分馆的步伐明显加快。1913年增设吉林、贵州、南京、兰溪4家分馆,又在云南、香港、澳门与当地同业合资创办3家分馆,一年之内即添设7家分馆;1914年增设衡州、梧州、厦门、哈尔滨、长春5家分馆;1915年又添设九江、袁州、东昌、常德、宝庆、汕头、武昌、蚌埠、洛阳、韶州、湖州等11家分馆;1916年添设新加坡、泸州、达县、石家庄、张家口等5家分馆,停办因营业未见进步的佛山、袁州、蚌埠、澳门等4家分馆,分馆总数已达45家。此后,随着时局变迁和各分支馆营业进退,时有增删裁并,但大体维持在40家上下。

分支馆之外,商务还设有千余个销售网点,不仅遍布中国、东亚,南洋,以及日据时期的台湾也有它的销售网点。此外,近代邮政体系建立后,商务还依托这个体系,办理邮购业务,馆内设有一个征集了十万订户的“通讯现购处”。商务正是借助这样一个无远弗届的网络,把自己的出版物源源不断地推到全国乃至世界各地的读者面前,供他们选择、购买、阅读。

因为这个网络的存在,许多世界知名出版公司均委托商务代理它们在中国的业务,民国成立前商务就已成为美国三家知名出版社中的两家和英国五家出版社在中国的代理商。这个网络还曾帮助商务度过许多危机,特别是“一•二八”事变,商务总馆被夷为平地,实际上就是通过扩充北京分馆、京华印书局和香港分馆的生产能力,来满足图书市场对商务版图书的需求。如果没有此前在全国范围内乃至跨区域的网络布局,商务要度过这样的灭顶之灾是非常困难的。可以说,商务的成功,至少有一半要归功于它精心构建的这个网络。其实,不仅商务,上海的优势地位也是靠这样一个不断延伸与拓展的庞大网络支撑起来的。没有这个网络,就没有上海。