今年7月,简·奥斯汀逝世200周年。在“婚恋观”这样一个充满人间烟火气的主题上,两百多年来,始终没有人能够超越那位英国深闺中、笔触圆润狡黠的女作家。

今年7月,简·奥斯汀逝世200周年。在“婚恋观”这样一个充满人间烟火气的主题上,两百多年来,始终没有人能够超越那位英国深闺中、笔触圆润狡黠的女作家。

1817年7月,时年41岁的简·奥斯汀在英国温彻斯特因病去世,留下150英镑稿费遗产和六部在其死后享誉世界的小说。

《傲慢与偏见》、《理智与情感》、《诺桑觉寺》、《曼斯菲尔德庄园》、《爱玛》和《劝导》,简·奥斯汀短暂一生中完成的六部小说,在英国乃至世界文坛上都举足轻重。在她之后,再也没有哪位作家,能够仅仅依靠描写普通乡绅生活中的男女婚恋而跻身世界文豪之列。

作为简·奥斯汀的忠粉,即便已将她的小说读过数遍,我仍然惊叹于其驾驭故事结构和节奏的精深技巧。

也正因为故事中的男女婚恋是不分年代与地域的全民性话题,简·奥斯汀的小说一直是极其热门的影视改编对象。据不完全统计,简·奥斯汀的作品被搬上电影、电视荧屏已有25次之多,还不包括那些曾在剧院上演的剧目。作为婚恋题材中的大IP,以简·奥斯汀的小说为依托的影视剧版本迭出,在大半个世纪里收获好评无数。

今天,就让我们来盘点下这其中的佼佼者。

一、《傲慢与偏见》

成稿于1790年的《傲慢与偏见》是简·奥斯汀所有作品中声誉最高也最被世人所熟知的。这部简·奥斯汀在21岁时就完成的小说,几乎可以说是“棋逢对手”类言情套路的鼻祖。

伊丽莎白和达西之间,从相互挑剔误解到改变看法坠入爱河,整个过程中恰到好处的戏剧冲突和人物心理的细腻刻画让无数人不忍掩卷。

而对于今时今日的中国影视行业,《傲慢与偏见》的贡献似乎还要更大——以“达西先生”为模板的“霸道总裁”形象已经成为一种婚恋剧的标配,虽然往往只是徒有其表,抓不住“达西先生”的内涵。

毫无疑问,《傲慢与偏见》也是简·奥斯汀所有小说中被搬上荧幕次数最多的,这其中既有电影也有电视剧,来看其中几个拍摄于不同年代的版本。

由好莱坞操刀改编的电影版《傲慢与偏见》是所有改编中最早的一部(1940),黑白影像丝毫不影响它的精彩程度。

彼时正值好莱坞的黄金时代,这部电影中美女云集,不止是饰演伊丽莎白·班内特的葛利亚·嘉逊(Greer Garson),其他几位饰演伊丽莎白姐妹的女演员们个个都是颜值爆表。加上有“20世纪最伟大的戏剧演员”之称的劳伦斯·奥利弗(Laurence Olivier)做男主角,这部《傲慢与偏见》应该是有史以来平均颜值最高的改编版本。

美中不足的是这部《傲慢与偏见》太过于“好莱坞”。影片中人物的服饰、发型、装扮完全以四十年代好莱坞的审美为标准——性感的落肩裙、夸张的泡泡袖、繁复的卷发,全然不顾原著中的时代背景和真实描写。

但不管怎样,好莱坞版的《傲慢与偏见》是这部伟大小说的荧幕首秀,就冲着美高梅公司给电影配上了劳伦斯·奥利弗和葛利亚·嘉逊这等咖位的演员,也值得一看。

1995年,BBC出品的六集迷你剧版《傲慢与偏见》大受欢迎,在全球范围内再度掀起简·奥斯汀热潮,并引发了后续一系列奥斯汀作品的改编。

这个版本至今仍是历来所有《傲慢与偏见》、乃至简·奥斯汀全部小说影视改编中最为优秀的一部。

迷你剧较长的篇幅弥补了电影版本中情节的缺失,以完全忠于原著、真实反映简·奥斯汀所处时代的英国乡绅生活而赢得好评无数。剧中美丽的英国田园风光和精致如画的“彭伯里庄园”也曾一度让我魂牵梦萦。

当然,这部迷你剧成功的关键还在于演员。詹妮弗·艾莉(Jennifer Ehle)和“脸叔”科林·费尔斯(Colin Firth)几乎就是从小说里走出来的伊丽莎白与达西本尊。

不管是在舞会、在书房、在郊外、在彭伯里庄园,二人之间的化学反应着实让看了那么多年原著的读者们心潮澎湃、不能自已。

剧中达西第一次向伊丽莎白求婚遭拒的片段堪称经典,两位主角都在这短短数分钟内将小说中那个戏剧冲突达到顶峰的桥段表现得张力十足、恰到好处。

而“恰到好处”应该是1995版《傲慢与偏见》的最佳注解。

迷你剧从服装、建筑、室内陈设,甚至是剧中几段颇为完整的舞蹈都极大还原了小说所描写的时代,为观众们完美再现了简·奥斯汀笔下那个精彩的故事。

千禧年之后,《傲慢与偏见》再度被搬上大银幕。

新版本中明星云集,除了饰演伊丽莎白的凯拉·奈特莉和饰演达西的马修·麦克费登之外,包括朱迪·丹奇、凯瑞·穆里根(《成长教育》女主角)、罗莎曼德·派克(《消失的爱人》女主角)、凯利·蕾莉(《真探》第二季)、妲露拉·莱莉(《西部世界》)、唐纳德·萨瑟兰等众多知名演员均有参演。

如果硬要说有什么突出的地方,那应该是新的摄影技术带来了更加真实和优美的画面。

片中“彭伯里庄园”的取景地查茨沃斯庄园(Chatsworth House)自电影上映后就成为了热门的旅游景点,不过我始终觉得这个版本中的英国乡村太过色彩浓重,每次看到都有种到了“呼啸山庄”周围旷野里的感受,不太符合《傲慢与偏见》轻快活泼的基调。

二、《理智与情感》

作为《傲慢与偏见》的姊妹篇,《理智与情感》同样将视角设定在一对出身于普通英国乡绅家庭的姐妹身上。

姐姐埃莉诺理性克制,妹妹玛丽安浪漫活泼。简·奥斯汀将姐妹二人迥异的性格和处事方式融入了她们波折不断的择偶经历中,笔锋同样诙谐,但过程比之《傲慢与偏见》却要沉重些。

《理智与情感》自上世纪七十年代就开始被改编成影视作品,前后出了四个不同版本,我们挑其中两个来看看。

在BBC版《傲慢与偏见》播出同年,由李安导演的《理智与情感》也在院线上映。

李安导演在自传中,曾坦言当年请他拍《理智与情感》时非常诧异,因为他不明白为什么制片方会找一个亚洲导演来拍这个极其英伦的故事。

事实证明,亚洲导演身上细水长流的克制风格很适合这部改编电影。《理智与情感》在当年获奖无数,捧得了包括奥斯卡、金球奖、柏林金熊奖等众多奖项。

电影中也是老面孔齐聚:

虽受电影时长所限,但影片对原著的改编取舍得当,为主要戏剧冲突设定了很好的节奏,至今仍是我最喜欢的《理智与情感》改编版本。

2008年,BBC自1981年之后再次制作了《理智与情感》的三集迷你剧。在改编英国本土作家的作品上,BBC几乎从不出错,这部迷你剧也不例外。

情节忠于原著、角色选择得当,褪去《傲慢与偏见》中英国上层社会的那部分华丽,如实反映了原著中被哥嫂逐去英国乡村生活的两姐妹一家的点点滴滴。

这部剧中同样少不了熟人。你们最爱的“大表哥” 丹·史蒂文斯就在剧中饰演了与埃莉诺终成眷属的爱德华。

三、《爱玛》

出版于1815年的《爱玛》有别于前两部作品,将笔墨更加的集中于主人公爱玛本身而并非小说中的几段爱情。

虽然依然是皆大欢喜式的结局,但简·奥斯汀似乎更像让读者们看到主宰小说进程的,始终是主人公爱玛的思维变化及心理活动。

这个有点“作”、爱耍小聪明的女孩一路啼笑皆非的乱点鸳鸯谱,直到真心反思自己的自以为是,才终于促成了自己以及他人的美好姻缘。

正因为爱玛是那种优点多缺点更多、让人又爱又恨的角色,人们在看她跃然纸上的同时,也更希望能在荧幕上见到这样一位贴近普通人、性格也较伊丽莎白更为饱满的人物。

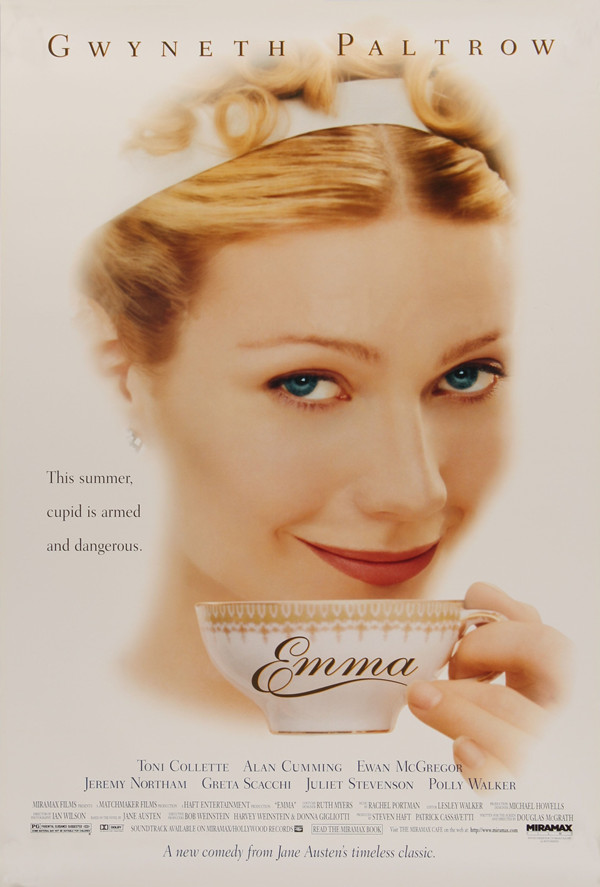

《爱玛》的电影改编版本都有点爱情轻喜剧的意味。巧合的是,由凯特·贝金赛尔和格温妮斯·帕特洛分别担当主角的两部《爱玛》改编电影都在1996年上映,观众少不得要将二者做对比。

不过,我本人更推崇的是BBC在2009年播出的四集迷你剧版《爱玛》。就像我之前说过的,在改编英国本土作家作品这件事上,BBC从不出错。

《爱玛》诙谐有趣的基调下是一种更深层次的反讽。与在《傲慢与偏见》中透过伊丽莎白与达西的犀利言辞来讽刺世情世故不同,这一次,主人公“爱玛”本人都成了反讽的对象。

她的每一个小心机和浅薄的认识都被简·奥斯汀逮个正着,剧集版的《爱玛》很好地表现了这一点。

简·奥斯汀的另外三部小说《诺桑觉寺》、《曼斯菲尔德庄园》和《劝导》虽然也都有影视改编问世,但因这三部小说的笔调较为凝重犀利,影视改编作品算不上成功,在此就不赘述了。

还有一个八卦点,改编自简·奥斯汀作品的影视剧常有“红娘”效应。

艾玛·汤普森在拍摄《理智与情感》期间与饰演威洛比的男演员葛瑞格·怀斯相恋并结婚;凯拉·奈特莉和鲁伯特·弗兰德(饰演威科姆)也在拍摄《傲慢与偏见》的过程中相识相恋长达五年;而95版《傲慢与偏见》之后,詹妮弗·艾莉与“脸叔”科林·费尔斯也曾短暂相恋。

看来,简·奥斯汀的魅力,即便在她逝去两百年后也从未褪去。这位出众的女文豪用她的笔墨为我们带来一个又一个精彩的故事,在钦佩她无以伦比的才华之余,重温她的小说以及那些优秀的影视改编作品,或许就是缅怀她最好的方式。