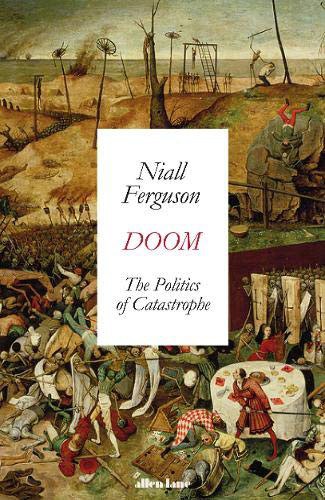

尼尔·弗格森(Niall Ferguson)2021年出版了新书《劫数:灾难的政治》(Doom: the Politics of Catastrophe),《泰

尼尔·弗格森(Niall Ferguson)2021年出版了新书《劫数:灾难的政治》(Doom: the Politics of Catastrophe),《泰

尼尔·弗格森(Niall Ferguson)2021年出版了新书《劫数:灾难的政治》(Doom: the Politics of Catastrophe),《泰晤士报》称赞说,此书是由“同代最为杰出的史学家”所撰写的一部引人入胜的历史。作为一名金融史和外交史的专家,弗格森转而研究灾难史,显然是受到了新冠疫情的启发。灾难是最能考验一个社会和国家承受能力的关键时刻,作者试图借助这项研究回答这样一个问题,即为什么有的社会被灾难冲垮,而有的社会则因为经历了灾难而变得更加团结、更有力量?自从2003和2004年分别为英帝国和美帝国撰写了历史之后,弗格森的史学研究一直带着帝国史的视野,通常还会涉及中美关系。目前的这本新书也并不例外,同样对于他的美帝和我们的中国给予了最大的关注。只不过在2019年春天,弗格森对于中美关系的态度发生了剧烈转变,这一点他在专栏文章中已经宣扬了两年多时间,现在首次则写进了书里。为了理解弗格森目前对于中美关系的看法,有必要从他以往的研究谈起。

一

尼尔·弗格森,1964年出生于苏格兰格拉斯哥,父亲是医生,母亲是物理教师。他在牛津大学获得博士学位之后,曾经执教于哈佛大学和纽约大学,目前是斯坦福大学胡佛研究所资深研究员,基辛格指定的传记作者,已入籍美国。1990年代,弗格森凭借其对于金融史和一战史的出色研究在学术界崭露头角。

2004年,尼尔·弗格森被美国《时代》周刊列入“影响世界的100人”名单,这主要是对他刚刚出版的两本著作的肯定。在2003年出版的《帝国:英国如何塑造现代世界》中,弗格森认为大英帝国虽然犯下过贩奴、掠夺、屠杀等罪行,但是与历史上其他帝国相比,它是一个“仁慈的帝国”。通过促进商品、资本和劳动力的自由流动,并推广西方的法律、秩序和统治方式,英帝国对于现代世界的形成和发展具有深远影响。弗格森特别指出,英帝国的衰亡,不是因为殖民地独立运动,而是因为与其他帝国的竞争。在与德意日帝国的斗争中,英帝国元气大伤,战后终于在美帝国的打压下瓦解。这是在提醒美帝国,要警惕其他大国。

弗格森撰写英帝国的历史,是在为稍后撰写美帝国的历史作铺垫。在2004年出版的《巨人:美帝国的崛起与衰落》一书中,他将历史书写与现实关怀紧密地结合起来,力图从美帝国的历史中探索帮助其维持霸权的方法。弗格森指出,美国国内有很多人不接受帝国的观念。尼克松认为,“美国是唯一一个在周边邻国中不走帝国路线的大国”。小布什认为:“美国从来都不是帝国。我们可能是历史上唯一一个可以有机会成为帝国而拒绝成为帝国的大国。”但实际上,美国比曾经的大英帝国具有更强的经济、军事实力,以及类似的软实力,对于国际关系具有举足轻重的影响。美国不仅是一个帝国,而且还是一个超级强大的帝国,一个世界霸主,不管它接不接受帝国的头衔。与以前的帝国不同,美帝国“一直偏向于实行间接统治而非直接统治,更喜欢成为非正式帝国而不是正式帝国。”美帝国是一个“自由帝国”,不仅向世界推广美国的政治制度和消费文化,还向全球提供公共产品,是支持经济全球化的政治力量。

在弗格森看来,美帝国的衰落在于它现在缺乏足够的力量来承担起全球责任。他对世界多极化乃至无极化的趋势表示担忧,“随着世界变得越来越一体化,权力却变得越来越分散”。世界需要一个富有成效的“自由帝国”,目前比以往更需要,而美国却像一个泥足深陷的巨人。这是因为美国有三个致命的缺陷,即债台高筑、人力不足以及“注意力难以持久”,其中最严重的是第三个缺陷。目光短浅是美国人的老毛病,他们经常计划在短时间内在世界的某个地区实现经济和政治转型,一旦计划受挫就立即撤退,不愿意付出持久的努力。

但弗格森此书的目的不是要唱衰美帝国,而是试图唤醒美国的统治阶层。他明确地告诉美国人,如果他们具备“强权政治的意志”,那么美帝国是有前途的;如果他们缺乏“帝国主义的意识和头脑”,美帝国将从内部开始衰败,雄图霸业转瞬即逝。

二

在美帝国主导的世界秩序中,弗格森一开始对于中国的定位是合作者。2007年,他和舒拉里克(Moritz Schularick)发表论文《‘中美国’与全球资产市场》。他们认为,在过去的5年里,中国的出口拉动经济增长与美国的过度消费相结合,成为世界经济的主导力量,这种罕见的金融联姻就是所谓“中美国”(Chimerica)。中美经济的这种共生关系降低了资本成本,导致了低利率、高杠杆和房地产市场的繁荣,破坏了全球金融的稳定性。此外,这种共生关系明显是不能长久的,中国的劳动力不可能一直廉价,美国也随时有可能采取一些保护主义措施。但是另一方面,“中美国”的存在又提高了投资回报率,这对于全球经济又有积极作用。所以“中美国”可能会存在一段时间。

在经历了2008到2009年的金融危机之后,弗格森一面感叹西方文明的衰弱,一面设法令西方重拾信心。2011年他出版了著作《文明:西方及其他》,回顾了500年来西方文明崛起的历史,认为其成功的秘诀在于拥有六个杀手锏(Killer Apps),即竞争、科学革命、法治和代议制政府、现代医学、消费社会和工作伦理。他指出,即使中国的崛起看起来势不可挡,西方文明并非只能接受衰落的现实,如果能够牢记自己文明的核心价值,以及500年来成功的经验,西方仍然可以继续保持其世界地位。中国崛起之前途仍然充满变数,即使一切顺利,中美仍然可以“协同进化”,共同建设“和平社区”。

在特朗普上台并对中国发起贸易战之后,弗格森依然对于“中美国”的前景抱有期待。2018年他和徐翔发表论文《让中美国再次伟大》,指出“中美国”并没有因为十年前的金融危机而走向解体,中美贸易继续发展,美国对华贸易逆差在2017年创下新高。尽管如此,“中美国”的内涵发生了转变。在2008年之前,中美之间金融联姻属于“互补婚姻”(marriage of opposites),在2009至2015年之间,属于“平等婚姻”(marriage of equals),因为中美双方变得越来越相似,都采取了宽松的货币政策来应对危机。2015年之后,中美经济关系进入新阶段,美国将中国列为“战略竞争对手”,采取了更多的保护主义政策,不能容忍由中国单方面获得更多利益的经济共生关系。为了维持这种共生关系,双方应致力于减少贸易逆差,建立协调货币政策的平台,中国作为获益更多的一方可能需要作些让步。如果双方不能找到新的平衡,联姻可能结束,这对于中美双方乃至整个世界经济都是极为不利的。

总之,在2019年之前,弗格森尽管是美帝国的支持者,在中美关系方面却几乎是个“鸽派”。那时候他也曾数次访问中国,并曾在清华大学任访问教授。

三

在2018年与2019年之交,正是美国打压华为的关键时刻,弗格森在硅谷听了李开复作的报告,“人工智能超级大国:中国、硅谷和新世界秩序”,对于中国在人工智能方面的进展有了进一步了解,应该是受到了很深的触动。到2019年3月13日,他在犹太世界评论(Jewish World Review)网站上发表专栏文章《小心内部的敌人》中宣称,接触(engagement)政策已经失败,中美已经处于新冷战。他检讨说,自己受基辛格的影响太深,现在才知道还是他的哈佛同事格雷厄姆·艾利森(Graham Allison)的“修昔底德陷阱”理论更有道理。显然,此前弗格森支持中美合作的前提是美国占据主导地位,特别是在科技领域占有绝对优势。一旦发现中国可能威胁到美国的核心优势,立刻觉得应该提升打压中国的力度。

在新书《劫数:灾难的政治》中,弗格森对于中美关系提出了以下一些论断。首先,中美在2019年已经进入新冷战,因为贸易战、技术战、意识形态对抗以及围绕台湾和南海的摩擦足以证明两国关系的状态。就连一贯主张中美协同进化的基辛格也在2019年11月在北京布隆博格新经济论坛上表示,“中美已经走到了冷战的山脚下”。弗格森强调,新冷战既是“不可避免的”,又是“可取的”(desirable),因为可以激起美国人的斗志,打破其自满心态。

其次,针对国际国内对于美国抗疫表现的失望情绪,弗格森提出美国至少在四个方面表现出了很强的竞争力。一是在金融领域,面对疫情国际间还是更加依赖美国提供的金融工具。二是在疫苗研制方面,美国处于领先地位。三是在技术战方面,美国成功地阻止了英德等盟友采用华为5G设备。最后美国在人工智能和量子计算方面的领先地位十分稳固。

第三,美国的部分盟友,对于中美双方都不想得罪,又各有不满,有可能模仿美苏冷战中的不结盟国家,拒绝在中美之间选边站。

第四,在接触政策、全球化和中美国框架下的中美关系中,至少在支持特朗普的选民看来,中国是片面的受益方,而美国人却失去了许多制造业工作岗位。

第五,弗格森认为,新冷战是中国方面挑起的。但是他举出的证据十分勉强:一,北大、清华各有一个国际关系教授赞成中美已经处于新冷战的提法;二,北大法学院有位教授在2019年写了篇文章,主张建立单一的世界帝国,以取代此前英美建立的帝国;三,刘慈欣的小说《三体》在中国具有广泛影响,其中提出了“黑暗森林法则”,说明中国信奉的是“星际达尔文主义”(intergalactic Darwinism),一种比现实主义更为冷酷的政治理念。

其实,弗格森在书中提到,新冷战的提法在美国学界并不占主流。2020年6月在约翰·霍普金斯大学基辛格中心组织的“新冠疫情之后的世界秩序论坛”上,大部分学者对于新冷战概念的危险性提出警告。有学者主张使用“竞合”(coopetition)一词,格雷厄姆·艾利森则主张用“亦敌亦友”(frenmity )一词。在这种背景下,弗格森想把挑起所谓“新冷战”的责任甩给中方。

弗格森在2021年9月12日的布隆博格专栏文章《911与未来美国史》中再次引用柯林伍德的护林人比喻(上一次使用是在《文明》一书中):旅行者来到森林,看到的只是树和草,护林人(woodsman)告诉他,那边草丛里躺着一只老虎;历史学家好比护林人,有责任向读者指出前路有什么危险。弗格森以美帝国的护林人自居,为帝国的前途操碎了心,生怕美国人漫不经心地把帝国给葬送了,所以他竭力想激活冷战的记忆和策略。正是这种冷战心态让他在涉及中国议题时,往往轻率地以偏概全,或者使用未经证实的传言,失去了史学家应有的审慎,同时也误导了他的读者。