本文选摘自“历史下的危机与危机中的历史”畅谈会录音记录稿,十余位历史学、社会学、人类学等领域的学者在会上作了发言并展开了跨学科讨论。与会者有纽约州立大学法明代尔

本文选摘自“历史下的危机与危机中的历史”畅谈会录音记录稿,十余位历史学、社会学、人类学等领域的学者在会上作了发言并展开了跨学科讨论。与会者有纽约州立大学法明代尔

本文选摘自“历史下的危机与危机中的历史”畅谈会录音记录稿,十余位历史学、社会学、人类学等领域的学者在会上作了发言并展开了跨学科讨论。与会者有纽约州立大学法明代尔分校历史政治与地理系副教授、河南大学文学院兼职讲座教授陈丹丹,纽约州立大学弗雷多尼亚分校历史系副教授范鑫,多伦多大学历史系教授陈利,特拉华大学历史学系副教授王元崇,马里兰大学历史系副教授宋念申,美利坚大学国际服务学院助理教授张杨,密西根大学社会学系助理教授徐晓宏,香港理工大学应用社会科学系助理教授战洋,爱荷华大学历史系副教授陈爽,耶鲁大学法学院教授张泰苏,昆山杜克大学历史系助理教授、杜克大学全球研究中心助理教授朱倩等。因篇幅较长,分为上下篇刊发,上篇为与会学者结合自己的研究对历史与危机展开的探讨,下篇为相互之间的回应与对话。

战洋:我想回应一下刚才几位老师的发言。刚才张杨和晓宏的发言,都让我想起William Sewell。William Sewell说资本主义是“事件性的”(eventful),他也批评沃勒斯坦的历史观,说沃勒斯坦的历史观太过结构化,把历史看成是一个“大爆炸”(big bang)。似乎一旦big bang在一个基点发生,就会冲着既定的路线去走。Sewell他认为偶然性(contingency)很重要。Naomi Klein也在著作中谈过,说新自由主义是通过“休克原理”(shock doctrine)来实现的,也就是每次的危机和灾难,都可能变成拓展既有秩序的时间点。这也在一定意义上和刚才晓宏提到的时间序列有关,晓宏刚才质疑说危机可能是一种比较保守的认知框架。我想危机也可能带来变革,甚至是革命性的。我最近和朋友吴一庆微信聊天,聊到巴赫金的历史观念。巴赫金是个文学领域的批评理论家,他的历史观和对于革命时间的理解,就挺有趣。在他看来,革命和危机都可能带来突破性。他就不认为时间是序列性的,而是强调它的弥散性。也就是说,重要的历史革命时刻和历史时间,不仅发散影响到未来,也影响过去,不是空洞的,而是有价值的。这种时刻,就是革命时刻。也许,他的思路对我们怎么去理解时间和危机是有帮助的。

2008年,美国纽约百老汇大街上的招商广告。

张杨:战洋老师讲的这个eventful sociology,大家都知道和芝加哥大学的Sewell有关系。2008年去芝加哥读书的时候刚好遇到金融危机,2009年春天我跟他上《资本主义的历史》这门课。那个时候,Sewell就已经开始反省了,说我讲事件性还是太过了。如果我们只讲事件性、偶然性,我们把握不了全局性、结构性,那我们怎么去理解全球金融危机?所以当时他就希望在结构性和事件性之间找一个平衡点,他后来和Peter Evans合写了一片文章是反映这个变化的。当然,这种思路试图调和结构性和事件性,在这两者之间找到互相建构;我觉得这种二元论的思路也有问题,我们要超越这个,我们在找第三条道路的,就这个问题不要老在这种布迪厄式结构的建构或者建构的结构的思路中打转。

然后回到晓宏这个,很有意思。他批评的有点像所谓的间断平衡理论,比如库恩《科学革命的结构》就是这样一个理论。科学发展分为常规科学和范式革命两个阶段,范式危机连接二者。这就是时间上的二元论:常规科学/革命科学,常规时期/革命时期。但正如晓宏所说,真的是这种二元型态吗?还是我们日常生活中大部分时期不是静态的,也不是那样革命的动态,是一种正常的动态、常规的变化。比如说改革开放这么一个长时段,既不是静态的,也不是那样革命性的动态,但每年都有打破传统的变化。那么,我们怎么去定义改革开放这种在静态和革命动态之间的东西呢?这是一个非常本质的东西。

我接下来想写一篇文章,《叛乱与科学叛乱》。一方面这两者非常相似,另一方面我也希望挑战这种二元论。在常规到(科学)革命之间有很多(科学)叛乱(rebellions),怎么去定义这个东西呢?所以我觉得我们要超越这种结构/事件的二元论以及时间性的二元论,需要发展出更有生产力的第三种思路。

范鑫:我觉得从刚才这个对话过程中可以看到历史学家和社会学家对于这个问题做出了两种不同的分析。历史学家更集中于对事件本身的分析,而社会学家对我们提供了更多的理论和范式的思考。我觉得两者都很好。今天大家既然讨论危机,我作为一个历史学家,对社会学理论感兴趣,所以提出几个问题。我想可能也许大家可以帮助我回答一下吧。第一个问题就是危机作为一个概念,其中的“机”是什么意思?刚才有的老师提到过,危机背后酝酿着机遇,就是crisis之后有opportunity。但是呢,我刚刚读到过一篇文章,应该是宾夕法尼亚大学Victor Mair教授提到的,在古代中文的“危”和“机”其实都是crisis的意思,没有opportunity。所以当我们去把握这个词的时候,危机到底是什么,我想听听大家的意见,这是第一点。第二,危机是否可以作为一个独立事件出现?也就是说,当我们提危机的时候,我们会提一件事吗,某一个事情本身就是危机吗?当然,在外交学上,我们会经常使用这个词儿,比如说某某危机基本上就是某某事件,对吧。但是如果从社会学、历史学,从一个大的方向去把握的时候,危机是否曾经独立出现过?如果要是说而危机不是一个单独的事件,是很多一簇一簇地涌现的时候,这就带来我的第三个问题,就是说,当我们思考问题的时候,我们只是需要寻找危机的因果关系吗?就是说,一个事件引发另一个事件,然后在接下来再引发下一个事件?我觉得这个可能是历史学教科书上常用的方法,但是这个除此之外,我们是不是还可以从其他的角度来思考?

徐晓宏:从历史研究角度来看,不管你怎么定义“危机”,我们都应该纳入人怎么去主观的理解危机的时间性的问题。我们任何对时间的体验里面,都会有一些是我们觉得是日常生活的时间,有些则是非日常的时间,比如像涂尔干讲的时间的两重性,冬天是“宗教的季节”(religious season),到了夏天则是“经济的季节”(economic season),这是《宗教生活的基本形式》所说的两重时间。但是在现代性中,很多时候在我们生活中危机处理的剧码和手段是不一定完全充足的,有时我们无法判断我们处理的事情是到底是一种完全新的东西呢,还是我们已经具备剧码和手段应对的事物,还是它就是个日常的事物。这三种可能,都是历史个体会碰到需要处理的问题,所以我们研究某一个大的具有不确定性的事件,不管这个事件是一场危机还是革命,历史行动者怎样去想象时间,都应该是我们研究历史和研究社会变迁需要纳入的东西,而不是把它作为完全不同的外在的维度。

当我们谈危机时,我们要知道,危机同时也是资本主义日常化的一种手段,这是我之前想讲的一个问题,也即是风险(risk)。在现代全球资本主义体系中,有大量的人,比如经济领域中的保险公司还是政治治理领域中的危机管理技术官僚,处理危机是他们的生计来源,也就是说,其实很多危机是profitable和capitalizable的,实际上他们是有大量技术手段来处理这些危机的。这个和我们想要谈的一些根本性的uncertainty是不一样的。

张杨:危机并不一定就是宏观的,也可能是日常生活(everyday life)里的。我觉得战洋今天讲的最切题,因为每个人每个时期都可以有危机。如果用我刚才的观点来分析,那么就是人生不是面对一个结构性的个人危机,而是一个序列性的危机。你知道随时可以有危机的可能性,处理不好就会变成一个真正的危机,处理好就暂时压下去了。用社会学的话就叫repeated problem solving,我们每个人都在重复性的解决问题。我分析个人危机的思路也涉及刚才讲的危机的重复性、序列性和递归性;这些危机的理论可以用在非常微观的个人层面的问题。

宋念申:我回应一下张杨和陈利老师的说的这个危机的性质判断。我觉得不管是结构性的还是时间性的,我始终认为危机应该被历史化的,就是我们需要看到对于什么样的一个历史趋势来讲,某一个结构和某一个时间的危机,它不是在当下我们能够决定的。人生处处有危机,要看你处理得好还是不好,处理得好就可能不是危机,处理得不好就成为危机,但有可能处理得好恰恰变成了后面的一个危机。比如说万历十五年,你可以说万历十五年是一个很平常的一个年份。你可以说当时波澜不惊,没有什么特别的危机,但是恰恰可能是因为这种波澜不惊,为后面一个更大的政治起伏埋下了一个伏笔。所以我的核心概念还是仍然是说,危机是应该在一个时间维度里面去认知,而且是应该被历史地文化地去认知,我们才能更好地谈论它的结构性是什么的,时间性是什么。

周忆粟(澳门大学教育学院副教授):我想就这个主题提一个问题。我想展开一下刚才张杨和徐晓宏老师讲到了“危机这个概念有很明显的时间性”。时间性体现在不管是宏观的大危机,比如第一次和第二次世界大战,或者说是想张杨提到的微观的个人危机。比如说,Uncoupling这本书写得非常好,Diane Vaughan的一个观点是危机的时间性维度一方面体现在我们不断“通过现在来定义过去”。她的书里写到在离婚的时候,夫妇们去见婚姻咨询师,他们经常会说出“你知道,我从未真正爱过你”这样话,作为策略改写整段婚姻的定义。同样,我们现在研究导致一战二战形成的原因,学者们通过挖掘新的史料来重新定义那段历史。但问题是“过去”还有一种所谓的“粘性”(stickiness),也就说某些事情确确实实地发生了,再也没办法被改变,被重新进行历史阐释。所以我想请教一下各位历史学家,在经验研究里,你们是怎么处理这种张力的?即研究一方面要赋予历史材料新的意义,但另外一方面也要尊重过去已经发生的事情。

范鑫:我觉得某种意义上来说我是比较同意刚才宋老师的看法,但是我也在思考刚才忆粟老师提到的问题,历史事件已经完成,那么对我们来说就是已经发生的过去,我们研究历史事件,应该拥有怎样的心态,或者是我们可以期待得到什么。在我来看,历史事件已经完成,但是塑造历史事件发生发展的机制仍然存在——这里面这个机制可以是社会制度,也可以是文化机制,或者是经济结构。我觉得从这个角度来说呢,历史学家和历史社会学家在研究历史事件过程中的确需要回应刚才张老师提到的这种大规模的长时段的历史延续性(continuity),同时也要处理短时段的历史偶然性(contingency)。但在这过程中,其实最有意思是,起码我个人研究兴趣最浓厚的就是,如果这种结构出现塌裂怎么办?就是说,这种经济结构、社会制度、文化机制在某个时间段出现塌裂,随之会引发一系列的冲突、突发性事件,也就是刚才张老师提到的在这种情况下出现危机就是一系列事件(sequence)。在这点上来说,我觉得大家的想法是一致的,表达不一样,我觉得我更倾向于使用结构性断裂这个概念。我们只有处于断裂层中,才会不断地全面性地去寻找对于新问题的解决方法。

1968年5月30日,法国巴黎,示威人群。当日,法国总统戴高乐解散了国民议会,推迟了全国性的公民投票。

徐晓宏:忆粟老师这个问题提得特别好。就是行动者自身对他所处的主观世界、他认识的危机,和我们作为研究者来理解他,这两者之间的张力。在我看来,最好的一种方式,还是布尔迪厄讲的,我们要重建行动者所处的这个场域,这个场域的基本的构造是怎么样的,他在这个场域里面的位置(position)是在哪里,他的position跟谁是相对应的,他的这些惯习从哪里来。比如他自己研究的法国1968年的危机,他用的也是这样一种方法。当然可能做得也不那么成功,但是这个思路应该是我们社会学者的努力方向。因为我们能做的事情,就是去重新勾勒那个社会空间(social space),其中可能的场域(fields),因为这些东西是形塑行动者个体行动的一些方式的。我们当然承认,历史会有很多的偶发性(contingency),比如说费迪南公爵如果没有被刺杀者准确击中,那可能就是会有很大的变动;如果日本人在东北挖到了石油,那历史会很不一样,这些可能性都会有。但是当我们去研究这个行动者,我们去重构那个社会结构的空间以及个体的历史,然后在这个意义上,我们在史料上能看到的是个体与这样的社会空间的关系。虽然这么说有点抽象,不是具体有帮助的方法,但我觉得这是一个理想,是我们社会学者都希望能做到的这样一个工作。

战洋:刚才周老师提的那个问题就是历史事件已经发生,然后我们现在怎么处理?我在这里把我的想法抛出来,我特别同意刚才说的历史化,但同时我们也是生活在历史中的活人,所以我们的研究实际上也是一种narrative,这一种我们从自身角度出发的叙事。所以我们怎么去言说,怎么去看待历史,同时也是一个非常政治化(political)的事情,也是一个跟叙事高度相关的事情。我是这么理解的。我知道可能很多人会不同意,但我记得我很早受的是文学的训练,当时读到海登·怀特讲历史时,他就说文学理论和历史理论,包括文学文本和历史文本的界限可能并不是那么明显,叙事在其中起了很大的作用。

陈丹丹:我挺同意战洋说其实研究也是一种叙事。如之前所说,我觉得对历史的诠释来说,也许没有唯一的真理(这样说如果太过后现代,那加一句,在基本的事实与真相的基础上,可能并不是只有一种绝对正确的诠释或者说真理性的阐释),你可以强调历史进程中的这个因素,我可以强调历史进程中的那个因素,只要没有大的事实歪曲、能自圆其说都可以。这样在不同人的叙事/诠释的基础上,我们可以拼出一个整体。我也同意战洋说的研究的背后就是一个political的东西(广义的the political),研究的背后是我的关怀,我要对这个世界发的言。我觉得学术背后还是有这种终极的关怀和情感,或者说是终极的价值诉求吧。

战洋:事实上,我们怎么安排这种不同事件之间的sequence?我们对于一个危机的理解和解释,这不是说我们有数据会说把这sequence放到一块,不管我们用什么方式安排,这个的理解或者解读能够相对来说比较容易地达成一致。虽然我觉得这里有很多的便利性,当然我不想用这个词,我们有很多方式的理解、定义危机。例如我们可能对太平天国这同一件事情的理解,对这个事情的本身的叙述(还谈不上因果)、描述有很多不同的这个角度。对每个人来说,我们所理解的同一个危机实际上都是不一样的。

陈爽:我很同意战洋老师的观点,就是对历史事件的叙述其实是受到各人的观点、立场还有所处的情境的影响的。我也想回应一下刚才陈利老师说的,每个人对危机的理解其实是不一样的。所以刚才大家就什么是危机、危机怎么产生的谈了很多。从宏观的层面来谈的话,我很同意范鑫老师说的危机就是一种结构性的断层,也就是说当已有的结构出现了非常大的变动,原有的结构已经维持不下去了,那就是一个危机。但是这样一种宏观结构上的危机虽然会影响到每个人,但不同的人对危机的感受是不一样的。有的人会觉得是个机遇,因为一个新的结构即将被构建;有的人会觉得有巨大的不确定性;然后还有些人会有不安全感。我觉得,对个人来说,只有在个人对结构性的变动产生出不安全感的时候,才是真正的个人的危机。

朱倩:我们大家都谈到了事件是怎么变成危机的、是谁的危机的问题,然后危机的时间性、空间性,危机的多样性、多层次性,危机和偶然性(contingency)和连续性(continuity)之间的关系。作为一个历史研究者来说更看重的是,在哪一个时间点,这个危机的集体意识(collective consciousness of crisis)出现了。包括当下的新冠病毒,它作为一个危机的集体意识是怎么产生的?谁来产生的?它是一个知识生产的过程,它是一个意识形成的过程。这个过程反而比危机本身更能告诉我们,历史时刻的复杂性在哪里,它的多元性在哪里,以及多元的叙述与知识生产怎样被整合,通过什么途径成为一个集体意识。

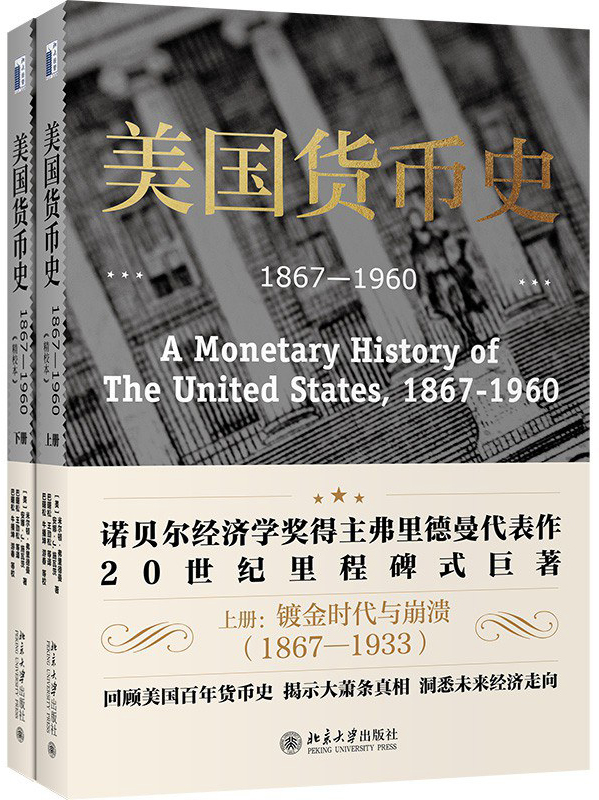

张杨:我简单回应一下战洋老师这个叙事因果性的问题。其实人类学跟我们社会学一部分做叙事的学者差别没那么大,大家是一样的。有一个哲学传统是法国历史哲学,从雷蒙·阿隆直到1984年保罗·利科的三卷本《时间与叙事》,然后影响到密歇根大学社会学系Sommers1994年讲叙事因果性的文章。所以,我们历史与社会科学的很多因果性是基于叙事。现在有几种不同的观点。第一,保罗·利科和Sommers集大成的编剧理论(emplotment)。他们认为历史叙事是跟小说家写小说或者莎士比亚戏剧,本质上有相似性,因果故事都是被我们的叙事编织进来的。当然我们历史和社会科学要去找证据,而不能瞎编,但是causal emplotment本身是类似的。第二,就像朱倩老师讲的,叙事作为对逝去的记忆,本身会给接下来的历史发展提供因果。这一点不但我们历史社会科学认识到了,经济学家也意识到了。大家知道最近有本翻译的新书,经济学家希勒的《叙事经济学》,讨论到比如大萧条的叙事会影响决策。比如,弗里德曼写了一本《美国货币史》,重新解读了大萧条,指出大萧条其实不是资本主义内在的原因造成的,而更多是后来的政府救市造成的,这就彻底颠覆了对大萧条的认识。后来弗里德曼的叙事成为了主流,也成为新自由主义革命的一部分知识基础。第三,叙事作为一种更根本、更深刻的方式在塑造我们对因果的想象。我们从小听父母讲故事,里面包含因果、时间性。我们从小接受这条时间线和因果性,让我们从小就在脑海中形成了基于叙事的对于因果的想象,所以后来看历史事件的时候我们会不自觉的用这套根深蒂固的因果来认识,甚至我们的行动也会去跟随这样的“因果”节奏。

《美国货币史》书封

徐晓宏:我想最后接着张杨老师的话茬再说一点,就是叙事和因果的关系。在一个层面上,行动者的叙事对于一个历史的过程会产生很大的影响,这是所谓的叙事对社会现实的构造性作用(narrative constitution of reality),这是我的前辈同事Margaret Somers非常重要的一个贡献。这个层面,跟我们在研究历史的时候也在编织叙事,是不同层面上的一个问题。在我们研究历史的时候,我们当然是需要通过许多不同的证据,来厘清辨别,哪些是史实,哪些不符合史实,并由此勾勒出一个更加好的、在史实层面上能说得更圆的一个叙事。我想强调的就是,这两个叙事的问题属于两个不同的维度。