从地狱爬出,再次堕入——此即人生。 ——艾米莉·狄金森 艾米莉·狄金森是美国诗歌史上最耀眼的一位女诗人,她用诗意的方式,吟咏出女性的希望、勇气、爱情、友谊与关于

从地狱爬出,再次堕入——此即人生。 ——艾米莉·狄金森 艾米莉·狄金森是美国诗歌史上最耀眼的一位女诗人,她用诗意的方式,吟咏出女性的希望、勇气、爱情、友谊与关于

从地狱爬出,再次堕入——此即人生。

——艾米莉·狄金森

艾米莉·狄金森是美国诗歌史上最耀眼的一位女诗人,她用诗意的方式,吟咏出女性的希望、勇气、爱情、友谊与关于人生的种种体验。在离群索居的环境下,她写作的诗歌并不封闭,反而打开了个人与历史的维度,在对女巫受难的追溯中,对自然万物声音的感知下,狄金森的创作不局限于女性的肉身经验,而是展现出了难得一见的开阔、自足与不受驯服的气质,并由此启发了包括庞德、威廉·卡洛斯·威廉斯、史蒂文斯、弗罗斯特、T·S·艾略特、策兰在内的一众伟大诗人,以至于批评家哈罗德·布鲁姆在《西方正典》里感叹:“除莎士比亚之外,狄金森是但丁以来西方诗人中显示了最多认知原创性的作家。在她魅力的顶峰前我们遇到了最杰出的心灵,这是四百年来西方诗人中绝无仅有的。”

艾米莉·狄金森

但在十九世纪,狄金森没有得到与她诗歌才能匹配的重视。在当时的美国文学界,艾米莉·狄金森是一个可以忽略不计的名字,她不会登上任何文学榜单,不会受邀参加任何名流派对,即便是知道她的人,也只是把她当作一个有点才气但古怪至极的诗歌爱好者,例如狄金森本人很欣赏的一位诗评家希金森,在收到狄金森的投稿后,他并没有燃起多大兴趣,即便狄金森毛遂自荐,主动表达渴望诗歌被更多人熟知的愿望,希金森依然固守着保守的审美标准,建议狄金森改善“不稳”的韵律,再想发表的事。

“许多人都将生命托付给神,我却将我的生命托付给诗。”如今,当人们回顾狄金森的创作生涯,诗歌是最主要的方式,但还有一条隐秘通道,就是诗人留下的信件。狄金森为后世留下了一千多封信,这些信件既透露出她的创作观,也表现了狄金森的生活观念、她与友人的交往,以及她在诗歌中着重表现的主题。在一封信中,狄金森写道:“谜语不是我的目的,我的诗探讨的是生命的本质。”

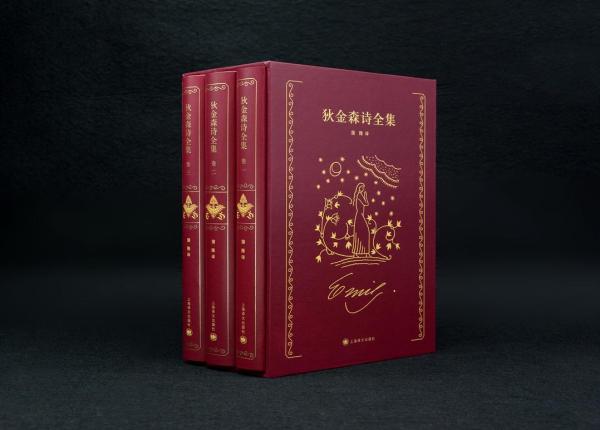

《我从未见过荒野:狄金森诗与书信》

她的信件被后人收录成书,仅仅国内出版的,就有人民出版社的《狄金森书信选》、百花文艺出版社的《孤独是迷人的:艾米莉·狄金森的秘密日记》、译林出版社的《我从未见过荒野:狄金森诗与书信》,以及上海译文出版社的《狄金森全集》等。她的信件文辞优美,遣词造句如同诗歌,对她来说,诗歌与信件都是她描摹感觉、传递思考的工具。唯有诗信一体,才能镌刻一个真实的、趋近于完整的艾米莉·狄金森。

《狄金森诗全集》

狄金森的信件有长有短,短的几乎就是诗句[她的嫂子苏珊称之为“信诗”(letter poem)],如“草地里可以听见大地的声音,空气里尽是天堂的回音”,以及“新月就像从黄金矿上走来的姑娘”。而比较长的信,不妨以三封写给“主人(Master)”的信作为代表,在这三封信中,诗人把Master视作她的灵魂伴侣与人生导师,她把自己的姿态放得很低很低,在其中的第二封信里如是说:“先生,这世界我最想要的就是见到你!除此之外,就是天空。”

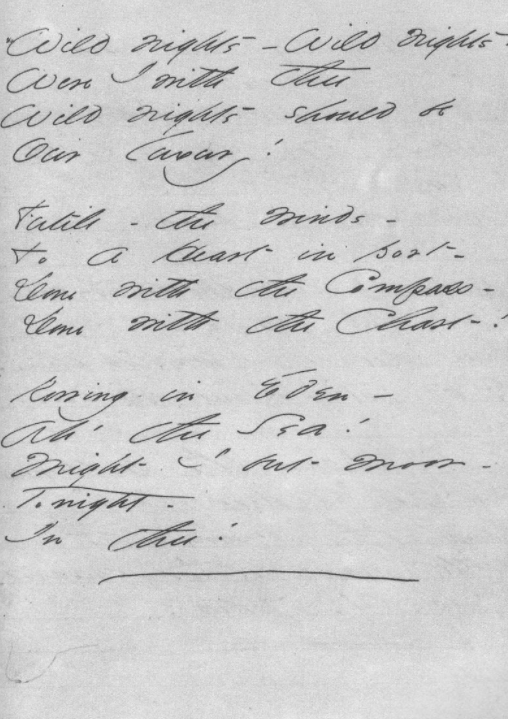

狄金森手稿

为了表达自己对Master的爱与敬意,狄金森会寄给Master紫罗兰,Master并没有第一时间领会花语的意思,狄金森就在回信中说:“它们(寄出的花)没有照我的话说,我给的口信它们没有传达到。”

到了第三封信,狄金森把自己的虔诚表现到极致,她动情地写道:“主人,请打开你生命的大门,让我进入,长长久久住在里面,我永远也不厌倦。当你要安静,我绝不有一点吵声,当你最乖的小女孩。”

能让狄金森如此仰慕的Master到底是谁?在学术界,他被部分学者怀疑是查尔斯·沃兹沃斯牧师,此人是当时费城的著名牧师,他和蔼、庄严、浪漫、才华横溢,比狄金森年长16岁,狄金森喜欢称他为“我的费城先生”“我的牧师”“我尘世中最亲的朋友”。但也有人提出不同看法。

鲍尔斯编辑是Master的另一个热门人选,狄金森曾给他寄过去五十几首诗,写了许多信件,鲍尔斯也欣赏她,但彼时他已经结婚,二人因此止于思慕。有学者认为:寄给Master这三封信的语言风格、意象、传递情感等,都和狄金森在1850末至1860年初写给鲍尔斯的信很相似。

Master是谁或许永远是个谜,无论是沃兹沃斯还是鲍尔斯,他们在狄金森的生命里都来去匆匆。狄金森习惯独处,直到四十岁以后,她的生命里才再度闯入一个她认为值得托付的人,那就是洛德法官。他在马萨诸塞高等法院工作,是狄金森父亲的朋友,比诗人年长18岁。

洛德法官与狄金森认识良久,狄金森曾运用莎士比亚悲剧《奥赛罗》第五幕第二景的典故,把洛德形容为自己“航行尽头的航标”,对他说:“你不知道你已带走我的意志......”他们互相交织,逐渐发展出灵与肉的渴慕,狄金森比洛德法官小许多,但她也能表现地如同猎手,将文质彬彬的法官捕入网中。在一封不乏调情意味的信中,狄金森写道:

“躺在如此靠近你的渴望处,在我逡巡时触碰它,只因我是一个旅动不已的睡眠者,会常常从你的手臂开始游历整个快乐的夜晚,不过你会放我回来,是吧?因为那里是我唯一所求之地。我说,若我感知到渴望比之在我们亲密的过往时刻更迅速,或许我不会抗拒去享有,而是必然享有,因为应该是这样。”

狄金森并不奢望洛德法官和她结婚,她不想毁掉洛德法官的家庭,只要两个人彼此通信,她已心满意足。在每一个灵魂的漫漫黑夜里,知己的回信成为燃起她心灵之火的一束光。母亲的早亡、父亲的离开、牧师沃兹沃斯的辞世,一点点加剧狄金森的孤独体验。晚年,狄金森的诗歌有了越来越多的生死离别,她在短诗《我的战争已成历史》中写道:“周遭的人,皆先我死去——/若谢世的老友仍不忘记我/会是多么甜蜜——”在狄金森的晚期写作中,死亡成为一个重要主题,据统计,狄金森一辈子的一千八百首诗歌里,关于死亡的诗歌多达五百首,且集中于中后期。在狄金森眼里,死亡犹如拍卖师手上的一件商品,只要锤子落下,交易完成,买主就必须将“死亡”领走,不能拒绝。

洛德法官的妻子去世后,狄金森与洛德法官一度考虑过婚姻的事,但不了了之。狄金森没有勇气与洛德跨入婚姻之门,她害怕婚姻会泯灭她的自由,会让她进一步陷入家庭的琐碎,而洛德则遭遇到侄女艾比的阻挠,后者担心狄金森会抢夺洛德法官的大笔财产,她对狄金森不乏恶毒的漫骂。她称狄金森为小荡妇,斥责诗人道德放纵,“想男人想疯了”。

1890年出版的《艾米莉·狄金森诗集》

狄金森犹豫不结婚的原因,还与时代背景有关。在十九世纪的美国,男性与女性的社会地位极不对等,女性被家庭这个镣铐限制着,仿佛结婚生子养育就是他们三十岁后的所有事务。同时代的弗吉尼亚·伍尔夫感慨,“在西方传统的社会中,一个出身中产阶级的女子要想成为作家、诗人是难上加难的。在那个时代,女子的首要任务便是作为生育工具,使家族的血脉得以接续下去。”

狄金森曾在写给苏珊的信中感慨:“清早的花朵,惬意地享受晨露的甘美,然而,也仍是那些花儿,正午时分却在强烈的阳光下痛苦地垂下脑袋,想一想,你们这些干渴的花朵,此时除了露珠就再也不需要什么了吗?不,尽管会被灼伤,被烤焦,她们也会渴求阳光,渴望火热的正午,她们已平静地接受了——她们知道,正午的男人比清早更强大,她们的生活从此要随了他。啊,苏西,这太危险了。”

所以,即便是所爱之人求婚,狄金森也犹豫不决,她看到太多伴侣今天如胶似漆,明天貌合神离,她对妻子这个符号惶惶不安,害怕自己的人生成为丈夫的附庸,到了晚年,当狄金森将诗歌创作作为自己最高的追求,当她把爱情看得更明白,不再让自己毫无保留地屈从某个异性,婚姻于她而言,不再是必要之事。

阅读狄金森的信件,读者会发现一个可爱、细腻、敏感、富有生活情趣的她。她会为情所困,也袒露自己离群索居的生活。她在信件中解剖自我,也试图和上帝建立一种对话的关系。狄金森是一名基督教徒,信仰是她创作的神圣感来源之一。她曾说:“信仰本身就是我们的十字架,我们在它的沉重下蹒跚前进,但却始终放不下它。”16岁时,她写信给好友爱比亚,问:“你不觉得永恒很恐怖吗?”“我几乎要接受‘他(耶稣基督)在我之上’的说法。每日活在基督的慷慨里,却仍对他与他的道怀有敌意,我是多么不知感恩。”由此可见,狄金森一方面敬畏基督教的信仰,另一方面,她又怀疑一种不加反思的集体崇拜,对于宗教,狄金森并非总是坚定。

而她最信奉并坚持的仍是文字。她几乎是用信徒的态度来对待写作。她曾这样形容夜晚写诗的经历:“晚餐后,我躲进诗里,它是苦闷时刻的救赎。一旦完成一首诗,我觉得放下了一个负担。晚上诗行常会吵醒我,韵脚在我脑中走动着,文字占领我的心。接着,我就知道世界不知道的,那是爱的另一个名字。”

1971年发行的狄金森纪念邮票

只可惜,狄金森生前的创作没有得到太多认可,还没等世人意识到她的可贵,死神就已降临。1886年,狄金森感染重病,不得不停止写作。据主治医生比奇洛说,她很可能感染的是一种叫“布莱特氏病”(肾小球式肾炎)的疾病。那一年,阿默斯特镇有五个人死于这种疾病。但医师诺伯特·赫西赫恩与波利·朗兹沃斯认为:狄金森晚年的生理特例与“布莱特氏病”不符,更接近于原发性高血压。只是,原发性高血压在1886年是无法被诊断出来的。

《一颗休止的心:诗人狄金森的最后岁月》一文记录了狄金森的最后时刻:“春季,狄金森感觉稍好,寄出一大摞最后的信件,其中有些比平时要长许多。她告诉诺克罗斯姐妹,她‘从11月起就躺在床上’,将自己的康复比作早春藤地梅的盛开。在给查尔斯·克拉克的信中,她问候沃兹沃斯的子女,说她开始‘在房间里走一走,一次一个小时’。克拉克的回信提及81岁高龄的老父依然矍铄,诗人回应说,‘恐惧令我们好战’。她很可能是指为别人而非为自己。 这就是她提到死亡恐惧的最贴近的一个表述了。”

1886年5月13日早上,狄金森病情加重。她的哥哥奥斯丁在日记里写道:“(妹妹)10时许好像昏过去了,进入完全无意识的状态——现在已是下午6点,还没有醒过来。比奇洛大夫差不多整个下午都在。”

次日,“艾米莉没见好转——从昨天下午开始就呼吸沉重,完全昏迷”。狄金森的亲友心情沉重,他们陪伴在她身旁,却已然无能为力。5月15 日,奥斯丁在日记中写道:“黎明到来之前,确定艾米莉在这边再也醒不过来了。”

狄金森墓碑

狄金森创作丰富,但在生前,她只发表过十首诗歌(有一说是七首),部分发表在《共和国报》,但大多经过遵循传统语法规范的编辑修改,折损了原貌。直到她去世后,经过亲友的整理、结集,出版,狄金森的诗才逐渐被文学界关注,被最终成为主流认可的杰出诗人,与惠特曼、T·S艾略特、华莱士·史蒂文斯、布罗茨基等诗人并列在文学的万神殿里。到如今,狄金森的地位已很少有人质疑,她的诗歌也深刻影响了伊丽莎白·毕肖普、露易丝·格丽克等美国后辈。

可以说,狄金森凭借一己之力开创了新的风格,她的存在,令现代诗歌多了一个无法被忽略的名字。只是这些,都不是百年前离开的诗人所能感受到的,终其一生,不过是漫长、孤寂,以及长夜中每一个微弱但虔诚的叹息。