今天我们回顾历史时难免会对此感到遗憾,遗憾之余,应该进一步思考迦太基兴起与灭亡的原因。

文 | 李继荣

01

迦太基的兴起:

自由贸易的商业环境

关于迦太基建城的历史由来,有各种各样的传说。从罗马人称迦太基人为“布匿人(Punic)”来看,迦太基与腓尼基人(Poenus)之间有着深厚的渊源。据说当时腓尼基人的城邦推罗(又名泰尔、提尔或苏尔)国王柏拉斯去世时,将推罗交给儿子皮格马利翁和女儿艾丽莎共同执政,但推罗人担心此举会引发政局动荡,所以只承认皮格马利翁的君主之位。皮格马利翁为了稳固王位,杀害了艾丽莎的丈夫阿克尔巴斯。艾丽莎不得已带着财物与随从逃亡至北非,利比亚国王称呼艾丽莎为狄多(Dido,意为“流亡者”),并盛情款待了他们。

虽然此类传说不完全符合史实,但我们从中可以捕捉到一些信息。艾丽莎殉情的时间与第一届奥林匹克运动会相差三十八年,我们由此推断,迦太基大约建立于公元前814年(第一届奥林匹克运动会于公元前776年举办),这一点恰好与考古学中关于腓尼基人定居迦太基的时间的历史证据相吻合;至于腓尼基人为什么要在此地建立城邦,可能是因为政治斗争所致,这与之后希腊人殖民运动的原因相似。迦太基建立与兴起的深层原因在于当时和平稳定和自由贸易的商业环境。公元前12世纪末,地中海世界的东部地区遭受了大批游牧民族、半游牧民族及被遣散的雇佣军的大规模侵袭,很多旧有的统治集团分崩离析,希腊文明进入“黑暗时代”,赫梯帝国覆灭、亚述王国和埃及则急剧衰落,地中海西部还未有大的势力出现,这为地中海东岸的腓尼基城邦发展海上贸易提供了良好的机遇。

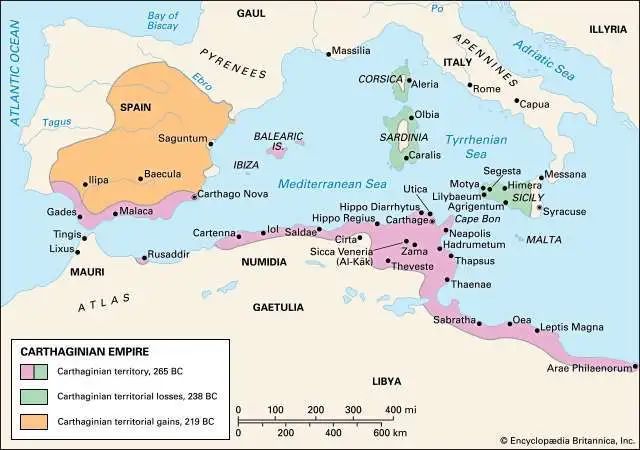

在这种略有外来压迫但总体平稳的大环境下,推罗打算进一步扩展贸易范围:一方面试图缓解来自亚述的贡赋压力,另一方面想将地中海世界完全打通,形成一个真正意义上的贸易网。于是他们开始谋划在北非沿岸建立一座殖民城市——迦太基。从贸易战略的角度来看,这座城市的选址可谓上佳。就迦太基本城而言,它坐落于北非沿岸(今突尼斯)一个由砂岩山丘构成的半岛上,三面环海,南面平原由坚固的城墙、壕沟和壁垒守护,东边岬角处有军用和商用的港湾,是易守难攻、适合商贸的天然贸易港和供给站;从整个贸易网来看,迦太基位于从黎凡特地区(地中海东岸一带)往西班牙的东西黄金航线和自北非至第勒尼安海的南北航线的交汇点上,是整个地中海世界贸易的集散地和中转站。外无强敌、内无强权、地势优越、实力过硬——这些条件注定了迦太基会成为地中海世界的“商贸骄子”。

02

迦太基的争权:

竞相崛起的新兴势力

公元前9世纪末,迦太基凭借其自由的商业环境和优越的地理位置,在与其母邦推罗的协作中逐渐成为地中海世界的重要商贸城邦,被誉为腓尼基殖民地中的“女王”。迦太基不仅拥有母邦的紫红色染料、木材和象牙等原材料物品,还有深受贵族阶层喜爱的橄榄油和葡萄酒等加工类物品。至公元前8世纪,迦太基已经成为辐射圣伊比尼亚、伊特鲁里亚等地区的重要贸易城市,吸引着不同种族的人前来定居。在制度上,迦太基则依旧小心翼翼地保留着“推罗式”的传统。

公元前8世纪至前6世纪,地中海世界的局势发生了很大的变化。一方面亚述王辛那赫里布上台后,一改以前要求腓尼基人“纳贡”的政策,用武力攻陷推罗,后来新巴比伦王于公元前573年再次攻陷推罗,逼迫推罗签订了屈辱的条约。推罗独立商业政权的地位就此终结,其国势逐渐衰落。大约在同一时期,推罗在地中海西部建立的包括迦太基在内的殖民地陷入经济危机,到了公元前6世纪初,黎凡特地区与西班牙之间东西航线上的贸易的利益也因此被削弱。

在最初,迦太基还是拥有一些优势的。推罗的衰落虽然给迦太基的贸易发展带来了不利的影响,但也促使迦太基摆脱了母邦对其独立发展的钳制和限制,而黎凡特地区与西班牙之间东西航线的衰落,不仅使迦太基可以借此运用自身拥有南北航线的优势,将迦太基与西西里岛、撒丁尼亚、意大利、希腊大陆和爱琴海海域相连,形成一个辐射范围极广的巨大贸易圈,而且还在客观上削弱了西西里岛、撒丁尼亚等对迦太基的潜在威胁。东边希腊的复苏虽然开始对迦太基构成威胁,但希腊的殖民运动也为迦太基的南北线贸易发展提供了原料产地和销售市场。在这样的天时与机遇中,迦太基的国势开始逐渐恢复,其繁华程度甚至超过了以前。

不过,没有迹象表明迦太基曾以行省的方式管理过撒丁尼亚。在西西里岛,迦太基则主要控制了利利贝乌姆、莫提亚等西部和西北部地区,南部和东部海岸上的叙拉古(即今锡拉库萨)、马扎拉等城市是希腊人的势力范围。随着双方势力范围的扩展和财富的增加,迦太基与希腊之间的矛盾日益尖锐。公元前480年,迦太基趁希波战争之机进攻希腊在西西里岛的城邦叙拉古。希腊因在内耗外争中逐渐衰落,故在公元前338年的新协定中承认迦太基对西西里岛西部大部分地区的掌控权。在争权中获胜的迦太基看似获得了胜利,其实折损很大,更何况此时地中海世界出现了一个更可怕的对手——罗马,“商贸骄子”的命运开始扭转。

迦太基的衰落:

农与商竞争的必然结果

相比较而言,迦太基与希腊有共同之处,即因各种原因(最直接的原因是缺乏足够的可耕种土地)导致农业不发达,于是依靠自身的地理优势广泛种植经济作物,开展海上商贸活动,并通过商品流通与商品交换获得最大化的利益。因此,追逐商业范围和至高利益成为迦太基与希腊在地中海世界进行争权的核心内容,也成就了古代地中海世界的“奴隶制商业文明”。罗马的兴起与发展,与迦太基和希腊的有很大区别:虽然意大利至少四分之三的地方是丘陵,但仍有大片的平原,如北部有辽阔而富饶的波河平原,西部则有埃特鲁利亚、拉丁和坎帕尼亚平原,南部的山脉也趋于平缓、土质肥沃;域内还有波河和台伯河等河流穿过;其海岸线虽然较长,但比较平直,缺乏岛屿与港湾,故其更适合发展农业而非商贸活动,早期罗马更具有发展农业文明的潜质。

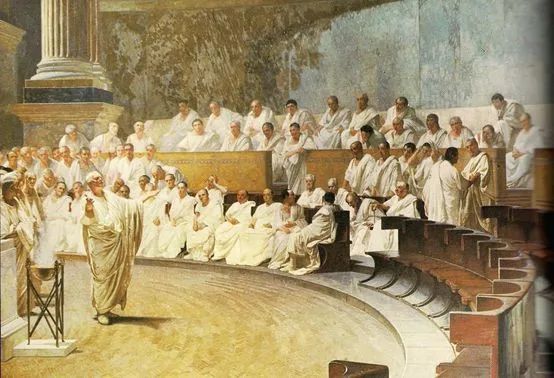

在古代,城邦特别是农业城邦发展的趋势,多是在兼并战争中走向王国,罗马的发展就具有这一明显特征。从罗马城到波河流域再到整个亚平宁半岛,在不断扩展势力范围的过程中,以农业起家的罗马所关注的重点并非商贸上的利益关系,而是如何将被征服的土地纳入罗马的统治范围,这一点我们可以从公元前509年罗马与迦太基签订的协议条款中看出端倪。虽然罗马可能是因为力量弱小才签订的协议,但从它欣然接受“非必要(即除船只维修或献祭用品之外)不经过迦太基北部的卡本半岛(也叫加蓬半岛)”的条款,我们似乎可以看出罗马对海上贸易并不关心。更有意思的是,直至与迦太基发生正面海战,罗马都没有像样的海军。那么,在对西西里岛的争夺以及三次布匿战争中,迦太基在将才、资源、实力方面都不逊色,缘何以农为主的罗马最终以绝对的优势消灭了以商为主的迦太基?

罗马文明的农业特征塑造了罗马人务实、上进的精神,罗马人尤其善于总结教训,学习先进经验。如前所述,在第一次布匿战争伊始,罗马甚至都没有像样的海军,仓促建立的海军在公元前260年的战斗中惜败迦太基军队,但是罗马人会想尽办法弥补自己的不足。据希腊历史学家波利比乌斯记载,罗马人发明了一种名为“乌鸦钳”的装备,这种装备是一种长板制桥梁,作战时罗马人将它伸出并牢固地勾在敌方的船只上,如此这般将海战变成陆战,削弱迦太基的海战实力的同时,也充分发挥了罗马人陆战的优势。反观以商业为主的迦太基人,利益至上的追求塑造了其喜欢投机的性格。罗马军队致力于总结教训和改进,迦太基却一味盲目相信自己的实力。当罗马军队带着乌鸦钳装备再次发起进攻时,迦太基仍不把罗马军队放在眼里。迦太基轻战、傲战的心理,最终导致其在与罗马的交战中屡屡失败。

在对外征服的过程中,罗马每征服一地,都会施以有效的管理和统治。换言之,罗马从最初只有弹丸之地的罗马城到公元前3世纪征服了整个意大利,它推行的虽然是共和体制,但是从罗马城邦向外拓展的那一刻开始,其内外有效的统治制度就不断地将它推向王国或者帝国的中心,而罗马稳定且不断完善的政权体制又成为它向外征服的有力保障。反观迦太基,它虽有一些殖民城邦的支持,但城邦之间毕竟只是因利而结的松散体系。正如中国“因利而聚,利尽而散”的古语所言,迦太基的殖民体系不仅不稳固,甚至还有可能发生某些城邦倒戈而成为迦太基衰落之路上的一剂毒药。这也注定迦太基与罗马之间的战争,是一场商业城邦与农业区域王国之间的对决,“成农败商”是当时历史发展的规律,迦太基最后被毁灭的结局只是顺应了历史发展的趋势而已。昔日的希腊人、腓尼基人,这些地中海世界曾经光彩夺目的弄潮儿,都和迦太基人的命运一样,或早或晚地融入地中海世界的统一体之中去了。

04

既相同也不同的历史教训

虽然希腊人和迦太基人都是商业民族,都曾是地中海世界的佼佼者,就连结局也相差不大,二者对后世的影响却大为不同。希腊文明依旧是后世之人关注和研究的重要课题,迦太基则仅作为罗马的被征服者而捎带被提及。同为被罗马征服的城邦,其结局为何如此大径相庭?

反观迦太基人,他们一直奉行经济利益至上的原则,将发展商业看作实现人生价值的唯一目标,忽视了对文化教育的发展,所以迦太基虽然在经济上曾经很富有,但其文明方面的浅薄与脆弱使它缺乏自己的根与魂,留给后世的也只能是“曾经很有钱,结局很悲惨”的印象。与希腊人和迦太基人不一样,罗马人虽然不擅长海上贸易,但其务实的精神使他们能顺应时代发展的要求,最终凭借强大的武力和强有力的国家组织,书写了另一番地中海世界的帝国事业。

正如《迦太基启示录:海洋帝国的崛起与覆亡》作者森本哲郎所言,我们不是要学习历史,而是要从历史中学到东西。迦太基的兴亡本身就是一部令人震撼的历史启示录,其彻底消亡的结局很大程度上源于过度地追求“利”。“人类不能只为金钱而活着”的启示和教训,不只适合警示国家,对社会和个人亦有很大的训导意义。

THE END

原标题:《迦太基兴衰的历史宿命》