20世纪中叶以来,由18世纪英国历史学家爱德华•吉本进行经典表述、延续了200年的“罗马帝国衰亡”模式受到了巨大挑战。就在“罗马帝国衰亡”模式因为缺乏新史料而令历史学家感到“厌倦”、晚期罗马史不那么吸引研究者的时候,爱尔兰裔史学家彼得•布朗却发现了大量“新史料”,吸引大批追随者,并开辟了新的专门研究领域——古代晚期,为晚期罗马史研究提供了巨大的增长空间。

■ 北京大学历史系副教授

■ 主要研究领域:西欧中古史;西方史学史

从“罗马帝国衰亡”到“罗马世界转型”

晚期罗马史研究范式的转变

丨 李隆国

1776年,英国历史学家爱德华•吉本(Edward Gibbon)发表《罗马帝国衰亡史》第一卷,一举成名。“任何喜欢咒骂的批评家都无法用他的吼叫干扰一片赞扬之声。”从学术史上看,现代学者认为,吉本通过这部六卷本的鸿篇巨制经典性地确立了“罗马帝国衰亡”模式,主宰此后学术界达两百年之久。“我们关于中世纪早期的整个认识都带有爱德华•吉本的《罗马帝国衰亡史》的色彩。无论我们翻开蒙森(T.Monssem)、洛(F.Lot)、皮朗(H.Pirenne)、罗斯托夫采夫(M.Rostovtzev)还是贝尼斯(N.Baynes)的著作,只需提到一些最著名史家的名字,我们就发现他们不仅在与‘吉本命题’作斗争,而且还在与吉本本人搏斗,有时是隐隐的,但更多时候则是公开的。”斗争的结果之一,是从20世纪中叶以古代晚期研究为典型代表的“罗马世界转型”范式的兴起。“从前,大概是20世纪60年代,我们或者是中世纪早期史家、拜占庭学专家、古典学家、教父学家、晚期罗马帝国研究者,或者是大迁徙的研究者,现在我们许多人认为自己是古代晚期研究者。如同种族生成一般,我们获得了新的身份,我们甚至办了两份报纸——《古代晚期》(法文,1993年)和《古代晚期杂志》——以示庆贺。”

新的“罗马世界转型”范式如何兴起,如何长期影响晚期罗马史研究,它与“罗马帝国衰亡”范式的关系如何?国内学术界业已注意到这种新的学术动态,或者从新旧更替的角度进行学术史梳理,或者介绍了转型模式下的诸多新成果;有学者甚至借鉴转型范式来考察罗马帝国文化的转型。本文拟从用学术传统的显和隐来评论,更从史学史的角度来考察“罗马帝国衰亡”与“罗马世界转型”两种范式长期共存的史料学根源。

一、“罗马帝国衰亡”模式

文艺复兴时期,古典文化复兴,人文主义兴起。人文主义者不仅复兴了古代罗马如何兴起,而且重新提出了其如何衰落的古老问题。1453年,比昂多(Flavio Biondo)第一次以罗马帝国衰亡为标题写作历史:《罗马帝国衰亡以来史》[Historiarum Ab Inclination Romanorum]。他选择公元410年阿拉里克攻陷罗马为开端,一方面是想模仿李维,转而叙述衰亡,另一方面则是续写奥罗修的《反异教史七书》。从此,探讨罗马帝国衰亡重新成为令人关注的问题。16世纪初艺术家瓦萨里第一次经典性地勾勒了艺术从衰亡到复生的千年史。此后各种看法层出不穷。

到启蒙运动时期,伏尔泰、孟德斯鸠和大卫•休谟等人从历史哲学的角度,不约而同地论述了罗马文明衰亡。而英国学者吉本秉承时代潮流,用生花妙笔,从史学的角度将罗马帝国衰亡史加以经典性地叙述,最终确立“罗马帝国衰亡”范式。一方面,通过学习拉丁语,吉本掌握了大量罗马史资料;另一方面,在瑞士期间,他与自己素所崇拜的伏尔泰见面,从游多时,深受伏尔泰哲学思想的影响。结合史料及对时代的宏观反思,吉本决定写作罗马史:“听见朱庇特神庙里赤脚的修士们唱起了晚祷曲,这时有个念头第一次涌上我心头:写下这个城市的衰落和灭亡的历史。”

虽然吉本先后指出了几十种导致罗马衰亡的因素,但是主要因素为三种:第一种是罗马作家信奉的自由丧失导致衰亡,即自由催生德行、专制带来奴役,从而使得德行丧失、国家衰亡;第二种和第三种则主要来自当时盛行的启蒙运动观念,即理性与文明。以伏尔泰为代表的启蒙思想家相信人类历史是理性战胜迷信,文明战胜野蛮的双重变奏。而吉本则反其道而用之,将基督教的胜利视为迷信战胜理性;蛮族入侵则意味着野蛮战胜文明。基督教和蛮族的胜利导致罗马帝国衰亡。因此,总体上讲,罗马帝国衰亡史其实就是自由丧失、理性湮灭和野蛮肆虐的结果。

1896年,替吉本编订《罗马帝国衰亡史》定本的著名史家J.B.伯里,在表彰吉本的巨大影响之后曾条分缕析,逐一论述这部论著的过时之处与仍有价值之点。他的总结论是“否认吉本观点的大体真实性是徒劳无益的,对他的嘲弄也是微弱的。我们可能会更加同情罗马战士与教士,但是,所有的细节补充既没有否定也没有软化‘罗马帝国衰亡’观点……在重要问题上,吉本仍然是我们的舵手,超越‘时代’,没有过时”。

对于伯里这一代历史学家而言,无论他们怎么强调历史的渐变,都无法摆脱罗马帝国衰亡的阴影。单纯从历史学的角度而言,19世纪是个整理文献、编订各种古代中世纪历史作品的精校精注本的时代,在这个过程中,围绕制度的演变建立起宏大的历史叙事。文献学,表面对象是文本及其组成部分——语言,但是间接对象却是文本所承载的文化。无论如何面对文本,从阅读古典作品的典雅语言到中世纪早期拮据拗口、不合古典语法的晦涩拉丁语,半白不古,异体字丛生,衰落之感油然而生。另外,晚期罗马帝国历史在当时还属于中世纪史范畴,旧版《剑桥中世纪史》以君士坦丁开篇,从公元300年讲起。尽管在19世纪末20世纪初,中世纪史研究走向专业化,中世纪学家开始其独特的训练培养方式,但是这些开创中世纪史研究的人们,自身所受到的训练还都是古典文化的训练。他们自觉不自觉地会认同于古典文化,贬低中世纪文化。正是这种训练,使得他们与崇尚古典拉丁语的吉本,也与意大利人文主义以来的人文教育传统心脉相通,从而置身于一个伟大而漫长、贬低中世纪的文化传统之中。

他们将罗马帝国衰亡当做一个理所当然的历史事实,不加质疑,而是关注罗马帝国为何衰亡。甚至有学者认为罗马帝国的建立就意味着衰亡,其代表人物有美国中世纪史家林恩•桑戴克和古典学家沃尔班克(F.M.Walbank)。桑戴克说:“至于如何精确地解释伟大罗马帝国的衰亡,是一个不易解决的问题,尤其是史料缺乏。已有许多尝试去解开谜团……可能最为根本的原因就是罗马帝国是奠基于已朽文明的废墟之上的,帝国不过是一件由破烂民族、专制主义以及过气文化编织的百衲衣。因此,罗马帝国自身就没有多少新生命,不过是地中海古代世界的最后阶段。”而影响更为广泛的类似观点则是由英国历史学家阿诺德•汤因比提出的文明兴亡模式。在他的眼中,罗马帝国的繁盛不过如深秋的煦暖,而其文化早已丧失了创造力。

二、“罗马世界转型”范式

然而,就在伯里这一代人之后,对“罗马帝国衰亡”范式的真正挑战就开始了。20世纪20年代,以奥地利史学家道普什和比利时史学家亨利•皮朗为代表开始了第一波冲击。道普什以日耳曼蛮族文化并非原始落后的假定出发,反对历史灾变说。他从经济的角度,结合大量考古发现和地名研究,从加洛林时期向前追溯,论证这一时期历史的逐渐发展。在他看来,传统的历史分期主要依据于法典和法律术语,而忽略了真实的社会生活。日耳曼人并非文化的敌人,也没有毁灭和销毁罗马文明,相反,他们保存和发展了它。罗马世界是被日耳曼人从内部赢得的,是长达数个世纪的和平渗透的结果。在此期间,他们吸收罗马文化,接手帝国的管理;罗马并未衰落,罗马制度和文化一直在延续。

亨利•皮雷纳则秉持法语史家的传统,强调罗马文明的延续性。他的独特之处在于从更加宽广的视野,从长途贸易与经济转型的角度强调罗马帝国文明的长期延续。在他看来,直到8世纪,地中海贸易圈一直还维持着欧洲商业的统一性,长途贸易继续联络着各地,使得交换经济得以延续。但是,随着阿拉伯人的兴起最终割裂了地中海贸易圈的统一性,将阿尔卑斯山以北地区从地中海贸易世界分离,使得查理大帝统治的法兰克帝国不得不转入自给自足的庄园经济时代,实现了经济史上的裂变。“日耳曼人定居在地中海沿岸决不标志着欧洲历史上的一个新的时期的转折点。尽管这事所引起的后果是巨大的,然而并未把过去彻底摧毁,也未打断传统。”皮雷纳的经典表述是“没有穆罕默德就没有查理曼”。

道普什的观点在当时就被评论家称誉为成功挑战了“罗马帝国衰亡”模式。巴尼斯说:“在我们这代人手中,对罗马文明被日耳曼蛮族迁徙的浪潮吞没的传统观点有了彻底的再评价。我们不再相信在古典和中世纪世界之间存在裂变,衰落是缓慢的,大量罗马传统延续到中世纪文化中。伯里、第尔(S.Dill)和洛(F.Lot)已充分证明这一点,而道普什的观点则是最彻底和最令人信服的。”

而皮雷纳的贡献则更加受推崇。50年代美国学者李昂以为从此“突变论”开始让位于“渐变论”。道普什和皮雷纳主要从社会经济史的角度挑战“衰亡”模式,侧重于从新的角度重审历史现象。道普什指出,日耳曼人不是原始的和野蛮的,而在逐渐文明化;皮雷纳认为地中海贸易统一性一直延续。但是,无论他们如何挑战,与他们的同时代人和前辈一样,他们都没有能够跳出“罗马帝国衰亡”模式。诚如有评论者指出,他们所做的只不过是对衰亡的时间和方式提出了修正。因此,他们是在不同程度上用新的衰亡模式取代经典的衰亡模式。

约在十年之后,以林恩•怀特为首的一批加利福尼亚大学的学者开始在继承皮雷纳的基础上超越皮雷纳。他们认为,皮雷纳有许多具体的真知灼见,但是,他与“罗马帝国衰亡”模式的创建者爱德华•吉本一样,具有强烈的“西欧中心论”色彩。如果仅仅将视角局限于西欧,难免将中世纪早期视为衰落时期。但是,如果一方面将地理上的视野横向放宽,拜占庭帝国和阿拉伯帝国都视为古代地中海文明的继承者;另一方面从社会层面上将视野向下拓展,关注普通民众和日常经济生活,历史的面貌就大为不同了。他们为此提出了一个具有深远意义的口号:“罗马世界转型”。“今天,随着历史学淡化地域偏见,我们西方人觉得不那么需要对历史采取剧变论解释。我们用‘罗马世界转型’的表述取代‘罗马帝国衰亡’,有些转型是不幸的,但是有些转型却意义深远。”他们正确地指出,“罗马帝国衰亡”模式忽略了社会经济史的下层,也就是千百万农夫和手工业者的生活;而社会变迁却必须在生产工具和技术的变化中才能最终得到实现。“自下向上看”,使得以政府灭亡论为历史分期的观点变得有些不合时宜。

怀特提出的新表述标志着新范式的诞生。1993年,欧盟科学委员会提出了为期五年的泛欧洲性大型研究项目:“罗马世界的转型与中世纪早期欧洲的兴起”。来自18个国家的近百位学者,从跨学科的角度分六大团队围绕这一宏大主题进行了深入的研究。不仅项目的题目源自于怀特的新表述,而且作为该项目成果的第一部论文集《帝国内的王国》公开表彰了怀特促成范式转型的卓越贡献。“在20世纪60年代,绝对是从社会经济史的角度,林恩•怀特成功地取代吉本的‘罗马帝国衰亡’范式,提出了‘罗马世界转型’的新范式。”这一欧盟项目也号称在承袭皮雷纳的学术探索。该项目的总协调人之一、英国利兹大学教授颜武德在项目总结报告中说:“一言以蔽之,项目在某种程度上成为对皮雷纳命题的再思考,即地中海古代世界不是在5世纪至6世纪被日耳曼入侵者撕裂,而是由于伊斯兰教的兴起。”

与此同时,在解释罗马帝国为什么灭亡的过程中,拜占庭史的研究者率先意识到有比较研究的必要,为此需要将东西部帝国同时纳入考察范围。在20世纪初,伯里就大胆地挑战包括吉本在内的前代成说,认为他们属贬低东部帝国的偏见。通过强调历史的延续性,他甚至否定“拜占庭帝国”的提法,而是坚持使用“晚期罗马帝国”;甚至认为根本就不存在476年罗马帝国灭亡这么一回事。在他之后,以N.H.贝尼斯为代表的一批学者继起,进一步认为:西部发生了文化断裂,东部才是古代文明的继承者。他们从比较的角度发问,“为何帝国没有在西部留存,而东部保留且继续存在了千年之久?”为此需要寻找东西部的差异性。在他看来,小亚细亚为东部帝国提供了人力和财富的持久来源,能够抵挡蛮族的入侵;保存帝国的行政管理控制全境,维持罗马文化的延续。

受到贝尼斯等人的启发,琼斯通过三大卷《晚期罗马帝国史》,系统地揭示了帝国内部组织结构的生机和活力。他的研究再次有力地说明,帝国尽管存在内部缺陷,但是导致这些缺陷变成致命性因素来自于蛮族的入侵。即罗马帝国灭亡的根本性原因来自于外部,而不是像吉本和伯利所想象的那样是自然死亡。“帝国内部的脆弱性并不是其衰亡的主要因素。”通过证明帝国自身没有衰落的必然性,他的研究为学术潮流的改变提供了最为广泛的基础工作。

20世纪60年代目睹着“罗马世界转型”说慢慢地发出自己的声音。1963年,在调查各种关于罗马帝国衰亡的解释理论之后,钱伯斯最后提出怀疑:“谈论罗马衰亡的时候,我们对吉本的判断表示勉强同意,即便是西部帝国衰亡也是个模棱两可的历史事件。帝国的消失可以另外表述为这种制度转型为中世纪的国家,然后是现代欧洲。”到70年代,“罗马世界转型”说开始受到关注,尽管还处于次要地位。1978年由卡甘主编的《罗马帝国的终结:衰落还是转型?》就比钱伯斯著作的1962年版增加了一个副标题,表明两种模式之间的竞争态势。到80年代,“罗马帝国衰亡”范式就有些非主流了。1986年,当费里尔发表《罗马帝国衰亡的军事解释》的时候,他要为自己还在研究衰亡的原因而进行辩护:“不难理解为何目前历史学家对罗马帝国衰亡史的厌倦情绪了,这是一种毫无希望的感觉,没有人能够找到令大多数学者满意的答案。自吉本以来也没有多少‘新资料’,新发现的重要文献相对很少。尽管有几处令人感兴趣的考古工作在开展中,但考古学家更关注埃及、美索不达米亚、米诺阿和迈锡尼世界的浪漫领域,以及伯里克利时代的雅典。”因此,哈佛大学教授鲍埃索克在1995年,发表“罗马帝国衰亡范式的消退”演说,庄严宣告:“现在可以肯定地说,没有哪位负责任的史家还会将罗马的衰落视为事实或者范式。作为在现代史上曾经起过作用的建构,这一范式现在已告终结。”

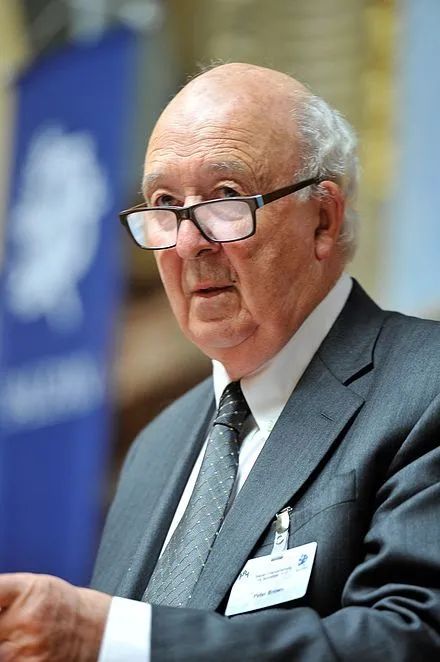

就在“罗马帝国衰亡”模式因为缺乏新史料而令历史学家感到“厌倦”、晚期罗马史不那么吸引研究者的时候,爱尔兰裔史学家彼得•布朗却发现了大量“新史料”,吸引大批追随者,并开辟了新的专门研究领域——古代晚期,为晚期罗马史研究提供了巨大的增长空间。“如果彼得•布朗不是古代晚期之父,那他肯定也是其主导者。”

三、“古代晚期”的兴起

所谓“古代晚期”,是一个历史时期概念。狭义而论,指的是约公元300年至600年的300年时间,相当于从君士坦丁皇帝到查士丁尼统治时期,尤其指五六世纪。广义而论,则向前可追溯到公元50年至150年不等,后及公元800年,总共约六百年时间;更有论者希望将其扩展至公元1100年左右。从地理上讲,古代晚期以地中海为中心,包括古典文化所辐射到的地域,从不列颠的哈德良长城到中东的幼发拉底河流域;也可以延伸至南到印度河流域,北抵葱岭以西。核心区域是地中海沿岸,罗马人所谓的“内湖”,边缘地区则包括受到罗马文化影响的区域。从宗教文化的角度,涵盖地中海古代文化孕育的三大宗教信仰:犹太教、基督教和伊斯兰教。

“古代晚期”本不是一个新概念,早在1901年,奥地利学者李格尔在其《罗马晚期的工艺美术》一书中就提到过“古代晚期”概念,认为这个概念不仅在当时已经流行,而且“最贴近实际情况”;但是,他还是倾向于将“上起君士坦丁大帝,下迄查理大帝”这一段时期称为“罗马晚期”。因为他想到的是罗马帝国,研究的地域侧重于拜占庭帝国。此后,不仅在德语世界,“古代晚期”(Sptantike)一直被学者沿用;而且,在英语世界,用“古代晚期”作为论著标题的例子也并非鲜见。但是,真正在广大学术界和读者之中产生深远影响,从而使之成为独立的历史研究领域的则是彼得•布朗。早在1966年,他就在牛津大学发起成立“拜占庭与北方和东方的邻居们:公元500年-公元700年”新专业,实际上标志着“古代晚期”研究的开始。1971年,布朗发表通俗读物《古代晚期世界》(Peter Brown, The World of Late Antiquity),标志着“古代晚期”成为一个专门的学术研究领域。

与李格尔相类似,布朗的《古代晚期世界》也聚焦于拜占庭帝国的艺术,但是围绕基督教文化作了更为广泛的文化史研究,他大量使用了“古代晚期”这个概念并获得成功。在《古代晚期世界》一书中,彼得•布朗开宗明义对流行的“罗马帝国衰亡”命题提出挑战,转而关注古典世界的转型。“贯穿本书的主题是公元200年后古典世界各种界域的不断转移和重新定位,这与传统的‘罗马帝国衰亡’命题没有什么瓜葛。‘罗马帝国衰亡’仅仅影响到罗马帝国西部行省的政治结构,这一事件未对古代晚期的文化发源地——地中海东部和近东——造成损伤。即使对于六七世纪西欧的蛮族王国来说,残存于君士坦丁堡的罗马帝国仍然被当作世界上最大的文明帝国,也沿用其旧名——共和国。古代晚期人们所迫切关注的问题是各种固有界域的痛苦调整。”布朗借鉴结构主义的方法论,否定将罗马帝国政府作为历史变迁的核心力量,而是存在多种变化各种转型之间并非简单的“因果关系”,而是一种相互关系。“只能说某些变化以某种方式相伴发生,以至无法孤立地加以理解。”

也是在这一年,布朗发表《古代晚期圣徒的兴起及其意义》一文,借鉴文化人类学方法,运用圣徒传来讨论圣徒崇拜如何作为一种社会现象兴起,它又具备哪些社会功能。在这篇文章中,他秉持一贯的风格,将东部地中海与西部地中海进行类型学比较,纵向上打通古代与古代晚期,成功地超越教父学的框架,开放圣徒研究,既开发了圣徒传这一古老而数量极其庞大的“宗教”史料的新价值,又为普通历史学家研究宗教现象打开了一扇大门。

如果说布朗在写作《古代晚期世界》时将论说的重心放在拜占庭,构建了一个以拜占庭为中心的古代晚期世界,对传统的西部帝国的处理并没有太多新见的话;那么在1996年出版的《西方基督教世界的兴起》中,他成功地超越了皮雷纳的8世纪衰落论。通过构建从古代通向现代的“潜在通道”,他使得西部欧洲彻底走出了“衰亡”观的阴影。首先,他认为西部帝国的历史不再是一个罗马帝国衰亡的历史;其次,这是一个为现代欧洲奠基的新时代,具有独特的社会结构;最后,在古代晚期,蛮族实用性地利用基督教,逐渐地创造了对自身过去的认识,西欧独特的基督教想象世界由此开始定型。因此,古代晚期是发展出“加洛林文艺复兴”的潜在铺路时代。换言之,通过古代基督教世界转型为中世纪基督教世界,古代晚期前接古典文化,后接“加洛林文艺复兴”,不仅使得古代世界自然而然地转型为现代世界;而且这种转型是一种创造性活动,是激动人心的。从这个角度而言,他与前辈拜占庭史家如贝尼斯等不同,通过比较之后,他否认东部在延续,西部发生断裂。恰恰相反,整个罗马世界都在不断地转型,适应形势,开创未来,为现代欧洲奠基。

2001年,布朗与一批学者发表《阐释古代晚期:后古典世界论集》,正式宣称:“编者们都相信,现在是将约公元250年至800年间的历史当作一个独特而有重大意义的历史时期的时候。”2008年,美国霍普金斯大学出版社发行《古代晚期杂志》,主编拉尔夫•马提森愉快地宣布:“从编年属性来讲,我们本来属于‘古代罗马’、‘早期拜占庭’、‘中世纪早期’、‘晚期拉丁’、‘教父学’等等,但是现在都属于‘古代晚期’。”2011年,牛津大学出版社将“古代晚期”纳入了其“通识读本”系列,出版了《古代晚期(通识读本)》,标志着“古代晚期”作为一个独立学术领域被学者们广泛接纳。

对于布朗所构建的转型模式,论者批评最多的包括两点。第一是其过分强调延续性与结构性转型,而在某种程度上忽略了变迁,尤其是剧烈的政治军事变化。“像‘衰亡’和‘危机’之类的词汇,暗示帝国末期的困难,在20世纪70年代极为常见,现在基本上从历史学家的词汇表中消失,取而代之的是些中性词汇,如‘转化’,‘变迁’,和‘转型’。”尤其是考古学家,对于6世纪发生的历史断裂坚信不疑。英国考古学家霍吉斯依据一百多处考古发掘遗址认为,断裂确实存在,城市的面貌今非昔比,在6世纪发生了巨大的历史变迁。他甚至提出“史家文化”和“考古学家文化”,认为前者偏重于文献,从词汇的继续使用推断历史在延续;而后者则从实物发现了历史的巨变,因此二者需要多加交流。

第二点则针对古代晚期研究者观察视角的偏颇性,他们似乎从过分集中于政治和制度转向过分聚焦于宗教文化。“‘古代晚期’具有沦为奇风异俗之域的危险,充满了旷野的修士、兴奋的贞女,并由宗教、心态和生活方式的冲突所主宰。在这种图景中……各条新的战线正在拉开。例如,基于教会的召唤和自身社会身份之间的冲突,家庭成员之间彼此斗争。以教堂和修道院为主体的新型宏伟建筑成为新兴权威和影响力中心的集中表现。埃及和叙利亚的沙漠成为来自各地的修士们的新家园,而东部行省则由于其内部那令人陶醉的文化融合,易于发生变迁。”

其实,从历史学的角度来看,这些偏颇却源自布朗最大的贡献之所在——发掘新史料和严格依据文本研究历史。在古代晚期兴起之前,历史学家研究晚期罗马史的时候,在实证主义原则下拷问史料“客观真实”,所感兴趣的主要史料也限于对各种“真实史事”的记载。琼斯的罗马帝国制度史研究就是最为经典性的代表。他博闻强记,熟谙原始史料。但是,在他的心目中,一大批史料是完全可以被排除在阅读范围之外的,这些史料主要就是宗教史料。“当我利用古代史料的时候,我得承认,穷其一生不足以尽读;任何浏览米涅[J. P. Migne]的《教父大全》(Patrologiae cursus completes)的人都会深有体会。我很快就决定放弃关于神学的论述、对《圣经》的评注以及世俗美文[奥索尼乌和克劳迪安自然例外]。那里有些麦穗,但是在我看来,稗子占主体,许多最好的麦子已经被先前的学者们收割了,尤其是17和18世纪的学者,他们所编订的教父文献是充满奇异信息的矿藏。在阅读了相当一部分之后,我最终放弃了布道辞,因为其中大部分是有关《圣经》的评注,或者涉及泛泛而论的伦理话题。”

琼斯编订的史料选集《罗马史:至5世纪》第二卷“帝国时代”,正是这一史料选择原则的实物载体。围绕帝国行政管理,按专题分类编选,包括元首制、皇帝、元老阶层、骑士阶层、行政服务、军队、行省、城市、税收、司法、身份、经济事务和宗教,凡13章346页;宗教内容仅是其中一章,不到30页,不足全书的1/11。

这些被琼斯认为是“稗子”的史料,长期以来也不被其他史家看好,以致普遍缺乏现代精校精注本。琼斯所阅读的这些“良莠不齐”的教会史料,主要来自19世纪中期法国教士米涅汇编的《教父大全》。《教父大全》所用版本较老,印刷质量尤差,排版也很拥挤,“阅读界面”并不好。与其他受到史家重视的史料版本形成鲜明的对照,例如《洛布古典丛书》(Loeb Classical Library)。不仅琼斯如此,即便是天主教史家,对这些宗教史料也不是都喜欢。例如,被认为是古代晚期开创者之一的法国教父学家马儒(Henri-Irene Marrou)将圣徒传视为令人讨厌的杂货,类似于今天的小说连载。因此,一方面,许多经典史料被反复研究,另一方面许多“稗子”史料长期无人问津。“古代晚期的许多文献还没有被充分研究过。有些作品的年代、写作地域和历史背景尚未确定……古代晚期文献的写作格式和主题反映了时代的风气,每一件史料都需要根据当时的背景进行解释和评价。”

布朗研究的领域是文化史和教会史,基于利用原始史料的原则,他认真对待这些宗教史料;又利用文本研究,充分挖掘其中的历史信息。在他看来,这些史料中虽然“客观史实”少,但是有意无意地反映了文献作者和当时人的认识。在布朗看来,现代研究者往往“太容易发现那个时代的新和旧,而往往忽略了去感受人们在那个世界如何生活?”布朗要做的就是“通过提供证据,集中于讨论古代晚期世界的人们如何面对变迁”。借此,彼得•布朗引领读者穿越现代数百年罗马帝国衰亡的学术传统积累层,直面当时人们的宗教感受,从事心态史和文化史研究。

因此,布朗的研究不仅将当时的一切文化现象都纳入研究范畴之内,而且也为这些研究指示了“新史料”。虽然这些“新史料”本是旧史料,但是从新的角度去利用,用以回答新问题,也就摇身一变成了“新史料”,从而改变了晚期罗马史的史料构成。2000年,马斯为关心古代晚期的学生和普通读者编订了新的史料集——《古代晚期史料读本》。他似乎刻意模仿琼斯的史料选集,也采取按类而编,13章凡355页。这13章分别是罗马帝国、罗马军队、基督教会、多神教、犹太人、女性、法律、医药、哲学、波斯、日耳曼入侵者和他们的王国、中亚人和斯拉夫人,还有伊斯兰教。与琼斯的史料集篇幅相若,而内容悬殊,形成鲜明的对比。

正是依托于新史料,借助于文化人类学等新兴社会科学,短短几十年,作为文化史研究的古代晚期吸引了大批研究者,渐成显学。已成气候的古代晚期研究,开始反过来惊讶于晚期罗马帝国史研究的顽强生命力了。2005年,牛津大学出版社相继出版瓦德-帕金斯的《罗马衰亡和文明的终结》、希特的《罗马帝国的灭亡:新罗马和蛮族史》;2007年,布莱克维尔出版公司出版米切尔的《晚期罗马帝国史:公元284-641年》。他们的著作或者与古代晚期划清界限,或者反驳古代晚期研究。瓦德-帕金斯和希特代表了修正后的衰亡范式,充分借鉴了考古学成果和文本分析技巧,强调蛮族入侵中断了历史的进程。而米切尔则继承琼斯的学术路径,特意回归到政治军事史。因此有评论者据此提出:“罗马帝国衰亡模式的回归。”这些大出版社的动作,自然在学术界引发了广泛的争议,也引起人们思考如何处理新旧范式之间的关系。

四、范式互补的历史与历史学根源

上述三部论著颇有挑战性,尤其是瓦德-帕金斯和米切尔开篇便有理论检讨,指出古代晚期研究的局限性,提出自己的分析思路,论证其合理性。“罗马帝国衰亡”范式似乎并没有因为新范式的兴起而式微。在评价米切尔作品的时候,汉弗里斯承认,“平心而论,更为保守的分析方式[即‘罗马帝国衰亡’范式并不是没有追随者,但是没有吸引同样多的学生。”但是,他认为“布朗派的坚决拥趸者可能会觉得这部书的某些部分会将他们引到极不熟悉的领域;但是这并不就是一件坏事情。”因此,“这部书没有彻底地同情布朗刻画的古代晚期印象可能恰恰成为其说服力之所在。米切尔为读者提供了更加宽广地了解古代晚期的机会,皇帝、官员和将军,与宗教和多彩的文化转型同样重要。”

在古代晚期的热心追随者看来,当古代晚期研究步入中年,检阅已取得多方面成就的时候,米切尔等人的书有些不合时宜。“就古代晚期研究的未来而论,这是一部不和谐的作品,也是一部令人失望的作品。”不仅如此,“如果政治和军事史学者都贬低宗教和文化,忽视对它们进行单独研究的价值,这是最令人寒心的”。因此,评论者在提醒大家避免古代晚期研究内部碎片化的同时,主张以古代晚期研究来整合旧的研究模式,“政治史和军事史还是应该成为文化研究的一个方面,而非竞争者和替代者。”

更为谨慎的评论者不仅承认旧范式与新范式之间的互补性,而且强调新范式并非要取代旧范式。“(新范式)尽管富有影响,但是并没有重塑学术圈,原有的研究继续强有力地存在。作为新来者,古代晚期研究贡献了额外的思考,而非根本性重新定位。它只是搭建了跨越继续繁荣的固有学术领域的脚手架。”这一评论更加符合学术的现实图谱。从学术史来看,“罗马帝国衰亡”范式与“罗马世界转型”范式,不仅植根于自文艺复兴以来悠久的学术传统,而且有着更深厚的渊源,各自拥有庞大的史料土壤,保证它们枝繁叶茂,各领风骚,竞争互补。

这两种范式都起源于罗马帝国晚期,甚至可以说与罗马帝国的建立几乎同时发生。当公元前后帝国取代共和国的时候,就出现了罗马帝国衰亡的声音,并逐渐形成传统。西塞罗、李维、萨鲁斯特、塔西佗,只需提及这些大名鼎鼎的作家足矣。他们认为,从共和国转向个人统治就意味着自由的丧失,走向奴役,故德行开始沦丧,世风日下,以致神不佑罗马,罗马衰亡。进入4世纪,与帝国几乎同时形成的基督教开始成为国教,基督教会在牺牲罗马固有宗教崇拜的基础上大规模扩张,无形中与专制统治相结合,打击对手,理性与狂热信仰的冲突加剧。与此同时,蛮族的威胁日益加剧,由于语言差异而形成的文明与野蛮之别,格外醒目。关注罗马帝国的命运,围绕自由与专制,理性与信仰,文明与野蛮,罗马帝国知识分子的思考产生了重大分歧。

公元410年西哥特人攻陷罗马,这是自公元前390年左右高卢人攻占罗马之后,近八百年来罗马再次被攻陷,因此对整个帝国产生了巨大震撼,各派围绕“基督教与罗马帝国衰亡”终于形成对立的两大阵营。以奥古斯丁及其学生奥罗修为代表的教父们为一方,声称因为罗马民众迷恋异教,信仰不虔诚,故有罗马沦陷之厄。但是由于信仰基督教,减小了罗马沦陷的损失,至少教堂没有遭到大规模劫掠,躲入教堂的民众得以保全生命。在他们眼中,这次事故是好事,不仅表明现世的荣华富贵靠不住;而且通过这场“灾难”,可以使得世人更加清醒地认识到,一切归主,虔诚信仰,从而实现从追求此生荣华向追求来世永生转型。通过布道,写作圣徒传、注释《圣经》等宗教作品,教父们拒绝讨论帝国衰亡与否,而是转化视角,从讨论政治军事转向谈论文化,谈论人生之得救与终极关怀,从注视世俗得失转向仰望天空,沉思上帝与天国,引导生活转型。他们为“转型”说提供了大量丰富的文献史料。

而晚期罗马帝国不断丧师失地,不仅西部帝国彻底消失,而且整个帝国疆域在不断缩小,衰落成为不争的事实。尤其是在西部皇帝消失前夕,政客无论是异教徒还是基督徒,都在文献中流露出帝国危机之感。异教徒作家甚至认为,皈依基督教使得罗马不再受到诸神护佑,信奉基督教的皇帝勾引蛮族,导致统治野蛮化,加之自由沦丧,故有衰落。这幅图景就是被誉为“帝国衰亡史”第一人、公元6世纪的历史学家左其姆(Zosimus)的《新史》所提供的历史叙事。他将罗马帝国的衰落经典性地定位于导致罗马帝国皈依基督教的君士坦丁大帝的统治后期,“直白地说,他是导致帝国今日可悲状态的罪魁祸首”。政治和军事上的失败不仅使得“衰亡说”成为一种现实写照,而且也为后来的史家提供了大量的史料。

西部帝国消失之后,至公元800年查理曼加冕称帝之前,西部欧洲普遍视君士坦丁堡为罗马帝国的新首都、最高权威来源。掌控文化的教会人士很快就遗忘了西部帝国灭亡这件历史事件。查理曼称帝之后,高卢教会开始伪造著名的《君士坦丁赠与》文书,声称君士坦丁皇帝东迁到拜占庭,是为了将西部帝国的统治权让与罗马教皇西尔维斯特及其继承人。而罗马教皇最终将这种统治权赠与查理曼,西部罗马帝国复兴。因此,中世纪的西欧学者很少谈论罗马帝国的衰亡,而是谈论帝权的转移。

文艺复兴之后,作为历史分期的“中世纪”形成,并沦为“黑暗时代”,横亘于古代[古典]与现代之间。人文主义者复兴古典文化,复兴了从世俗价值标准来判断历史,在复兴“衰亡说”文献的同时,也复兴了“衰亡说”。到吉本手中,获得其经典性表达形式。但即便是吉本本人,在论述衰亡的时候,也承认基督教的胜利“减轻了颠覆带来的冲击,缓和了征服者残暴的心态”。

20世纪中叶,一方面,现实的变化使得“罗马帝国衰亡说”受到极大挑战,二战后迅速的经济复苏以及对战前文化的追忆,不仅彰显了文化的历史延续性,也激励思想家鼓吹文化的复兴;另一方面,从宗教文献理解罗马晚期社会的布朗,重新引领读者回到罗马帝国晚期的“稗子”文献,发掘时人的喜怒哀乐,从而复兴了教父们对世界转型的看法,将古代晚期研究深深地扎根于教父们开创的伟大传统之中。

可以预见,当古代晚期研究在复兴教父传统的时候,围绕基督教与罗马帝国命运而展开的争论也必将会复兴。争论双方不仅各有悠久的史学传统,而且也有庞大的史料作为支撑。在现代社会多元化的背景之下,争论将会更加细腻,而不会成为直接对立的两派。但是,从史学史的角度而论,由于受到史料二元化的制约,两大阵营还是会隐隐存在。但是“罗马帝国衰亡说”与“罗马世界转型说”将不再是教父们与异教徒之间针锋相对的争吵,而是在互补中交流。

当晚期罗马帝国的时候,教父们眼望苍穹,思维上帝,转换角度,思索理想社会。而异教徒学者和开明基督徒作家,则远没有教父们如此高超的信仰境界。他们更多地关注于现实生活本身,目光平视,思考人间的喜怒哀乐。现存君士坦丁的巨大头像,其中一只眼球向上,仰望天空;另一只眼球平视,似乎在关注自己统治的子民。或许“罗马帝国衰亡说”和“罗马世界转型说”就是我们观察晚期罗马史的两只眼球?分别直接植根于这两种社会追求和两类历史文献的“衰亡”范式与“转型”范式,或偏重于挖掘晚期罗马世界的“现实生活”,或揭蘖其“理想追求”。作为现代学者,似乎正需要折中于理想与现实之间,超越于“衰亡”与“转型”范式之上,得之于情,合乎其理,揭示一个更加全面的晚期罗马世界。

* 文章源自《世界历史》2012年第3期

注释从略

走向基督教帝国

〔美〕彼得·布朗 著 王晨 译

"西学源流“丛书

38.00元,平装,258页

ISBN:9787108067623

生活·读书·新知三联书店,2020年5月

古代晚期地中海文明最权威的研究者彼得·布朗在此书中追溯了基督教主教如何从哲学家那里抢夺影响力,代替他们对希腊罗马帝国的统治者提供建议,从而获得日益强大的力量。在新的“基督教帝国”中,公民之间以及每个城市与其施惠者之间的古老联系被共同的基督教和对远方基督教独裁者的忠诚所取代。罗马帝国这一从古代社会向中世纪社会的转变,是基督教兴起最深远的影响之一。

目 录

序

第1章 忠诚:专制与精英

第2章 教化与权力

教化

文字的魔力

愤怒与得体

皇帝的举止

直言不讳[parrhésia]:哲学家

第3章 贫穷与权力

普世之道[Universalis via]

城市的供养者

怜贫者

穷人的控制者

第4章 走向基督教帝国

崇高的哲学

神迹与权力

主教与城市

垂怜[Sunkatabasis]:神的屈尊和皇帝的权力

索引

===竭诚为读者服务===

生活 · 读书 · 新知三联书店

欢迎关注三联学术通讯

sdx_bulletin

原标题:《李隆国丨从“罗马帝国衰亡”到“罗马世界转型” :晚期罗马史研究范式的转变》