原创 fanggong 晏秋秋 来自专辑晏秋秋:魔都私家地理

文/晏秋秋

上海人说起打浦桥,常聚焦到一个路口。

那就是瑞金二路的一端,与徐家汇路、肇嘉浜路交汇的这个路口。从这个路口散发出去,就是打浦桥的模样。

这个路口,有座天桥,蕴含着“金木水火土”。有瑞金二路的“金”,有打浦桥的“木”,有肇嘉浜路的“水”,有“日月光”的“火”,有附近斜土路的“土”。

这条106岁的马路,蕴藏着310103的一连串的记忆。

上周,和“老卢湾”Y君聚谈。他历数了打浦路上的种种,语调之中满满的自豪,唯独对一个细节,表达了不满。

Y君说:“打浦路上有个五星级酒店,叫‘斯格威铂尔曼’,其实就是英文音译而来。有点不土不洋,游客一下子记不住,也叫不响。”

我对打浦路,已经够熟悉了。我住在打浦桥,也已超过15年了。很多次,在天色黄昏时,我在打浦路上行走,发现它一个又一个让人心动的细节。

打浦路并不像“老卢湾”的很多马路那样举世闻名,但它是一种蜿蜒的情绪,一种缠绵的推进,它实实在在地占据了绵长的时间,也实实在在地占据了发展的空间。

打浦路,像是一个慢性的核反应堆,持久地、不间断地给这个区域,注入前行的力量。

没什么人写过打浦路。那么,我来吧。

1

打浦路1号,金玉兰广场。

在“日月光”出来之前,金玉兰广场是打浦桥的潮玩中心。有一个阶段,我双休日总是光顾这里的“避风塘”,沉迷于这家店的叉烧包。

生活压力总是不小,谁也不在意多一两个避风塘。

现在的“避风塘”,大概算不得什么了。比它环境好、比它口味好的餐馆,着实不少。疫情之前,我去过一次。下午茶时间,餐馆里满满都是阿姨爷叔,聊天声音不小。

我喝了一杯饮料,准备买单。有个小孩问我路,称呼“爷叔”。于是有点恍惚,不知不觉,自己也是别人眼中的阿姨爷叔了。

一个是“海底捞”,我有一个同事,能够预约到这里的包房。有一次吃饭,同行的几个小朋友,预约了免费的指甲护理,还帮我约了一个。于是饭吃到一半,我就被叫出去做指甲护理。

说实话,我也是第一次做指甲护理,做好倒也没什么感觉,只惦记着火锅里的毛肚会不会老。

另一家我喜欢去的店,是“马记”清真店。这是一家连锁店。我在金玉兰的“马记”第一次吃了烤包子和臊子面,陪的还是个新疆朋友。坦率地说,那次以后每次看到肉包或菜包,我都有一种放进烤箱的冲动。

2

隔着打浦路,金玉兰广场对面,是上海滩城市发展历史上,鼎鼎有名的“海华花园”。

这又是一次有着310103基因的精彩复制。

打浦桥以西、瑞金南路以东、卢湾中学以北的区域,本来叫“斜三地块”,又叫“上海龙须沟”。1984年时,棚户区内居住着1400多户居民。

据说,当时前后有50多批开发商来现场考察,但都灰溜溜离场。最后,中海决定借“斜三地块”,杀入上海市场。1992年签约,与区政府签约。1995年,在打浦路徐家汇路口,建起了“海华花园”。老百姓改善了居住条件,政府推动了实事项目,开发商赢得了利润。

我一直觉得,“老卢湾”后来发展得这么好,新天地、田子坊、思南公馆、淮海路改造……这种成片区改造的思路的起点,在打浦路。一直到现在,“老卢湾”区域依旧保持着较为强劲的发展动力,“成片改造”的思路,功不可没。

3

1965年,鉴于国际形势,上海决定要在黄浦江底,造一条隧道。主要目的是战备,打起仗来,浦东浦西可以保持联系。

这就是打浦路隧道,那个时候为了保密,叫“651工程”。

上海能不能造隧道?苏联专家的答案是“NO”,理由是上海是软土地基,要造隧道相当于“豆腐上打洞”。不过,中国的小伙子们不服输,他们一点点研究,甚至在部分过江段采用“人工挖”的办法,硬是挖出了一条过江隧道。

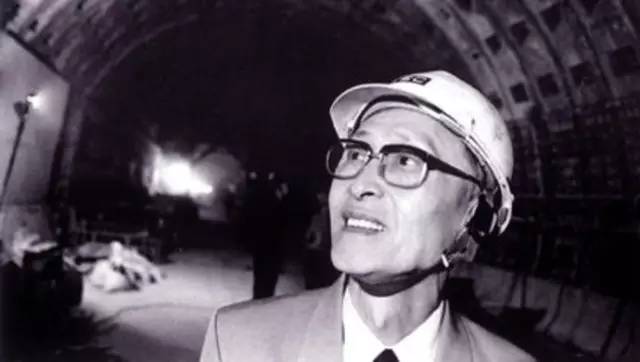

犹记得,在刘建航家中,看到了一位书法家赠给他的对联。联曰:建华伟业日月新、航宇无私天地宽。落款是“赠上海地铁之父”。

刘建航用涂改液,把“父”字涂掉,自己写上了一个“兵”字,自称“上海地铁之兵”。

算上刚刚贯通的江浦路隧道,现在上海黄浦江底下,已经有15条越江隧道。这是什么概念?

作为黄浦江隧道的原点,打浦路依旧不动声色。

4

打浦路也在改变。

昨天,我跑到打浦路上的“铭圣”,想去吃一顿素食。每过半个月,我都会去光顾一番,这已经是多年的习惯了。

只是这一次,门口一张A4纸,却写着“关门整顿”的通知。这让我若有所失。

对“铭圣”关门,我当然也有点预感。最近几个月,“铭圣”的人手大幅度减少,IPAD无法点餐,菜上得很慢。但我总感觉,这只是一时的,“铭圣”会像打浦路上的很多餐厅一样,坚持下来的。

我关注了一个公众号,一直号召“拯救上海小店”,我也很赞成这样的做法。对上海这样一座城市来说,烟火气是弥足珍贵的。

在打浦路瞿溪路口,有一个卖老式鸡蛋糕的店。店员的态度,从来没有好过。蛋糕从来不能一只一买。但是,我每次路过那里,总会买一点尝尝。

就在这个蛋糕店的边上,最近一年有了一家网红烤肉店。但我总觉得,相比那些简单粗暴的把食物弄熟的方式,魔都总要留下一些自己的符号吧。

打浦路上,有两个加油站。一个,在斜土路口,另一个,在龙华东路口。曾经,我约朋友“打浦路上加油站碰面”,结果他跑到龙华东路,而我等在斜土路。最后原本可以坐下来喝杯茶的,变成了匆匆站在路边一聊。

这个朋友现在在美国,忍受着疫情的恐慌和漫天的说不清的情绪。前天他发微信给我说:“现在中美在同一条打浦路上,可惜在两个加油站。”

我回给他一个哭笑不得的表情。

5

为了写这篇文章,我特地又到打浦路,转了一圈。

很多人问我,“魔都私家地理”为什么会消失一个多月?

我其实还在写文章,写一点自己喜欢的东西。写一篇“魔都私家地理”,牵扯的精力太多。写一篇时评,我只需要40分钟。

但我发现,粉丝们还是喜欢“魔都私家地理”。

你们喜欢的,未必是打浦路上的南园公园、滨江美景。你们喜欢的,应该是像打浦路上的“老卢湾基因”那样,可以追忆、可以复制,但也许已无法留存的那一点点味道。

这当中,需要勇气,更需要智慧。

有人告诉我,打浦路不是最最“老卢湾”的路。但是,打浦路留下的“老卢湾”痕迹,最为稳重。

我相信这一点。

历史的车轮,不必阻挡,也无从阻挡。

有的时候,光芒是一份温润而不张扬的温度。打浦路的前世今生,酝酿着一点点与众不同的东西。而上海之所以成为魔都,依靠的,也就是一点点与众不同。

来源:晏秋秋摄 卫辉吃嘴精 乐聘网 青年报 搜狐网 东方网 楼典 大众点评 看看新闻 上海斯格威铂尔曼大酒店官网

责任编辑:张勤愚

原标题:《打浦路,以310103之名》