文 | 尤小立,苏州大学哲学系副教授

作者授权发布

最近几年陆续看到一些论文、文章揭秘似地提及胡适一生中思想或学术上的某一“软肋”。其实,依此逻辑和方式类推,还可以列举胡适一生中间无数个“软肋”,比如人们常常提到的《中国哲学史大纲》只有上卷,始终没有正式出版中卷和下卷,《白话文学史》也只有上卷;再比如胡适的《水经注》研究耗费几十年的精力,但成就实在不能与精力成正比。往深里说,像胡适对墨子(家)、别墨的研究,对禅宗的研究,由于拘泥于汉学的考证,于义理一面总是不能达标。在做人方面,即便是一向给人大气、厚道印象的胡适,也偶有对人苛刻的时候,比如对冯友兰其人,就在日记中屡有苛责。但问题是,现如今,这样的“揭秘”、“发现”、“研究”或者说横议对于历史研究或者普及历史知识究竟有多少意义呢?

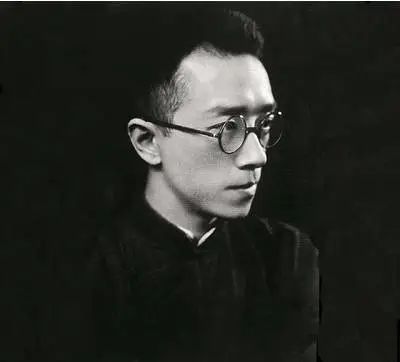

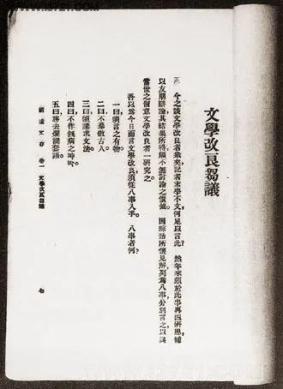

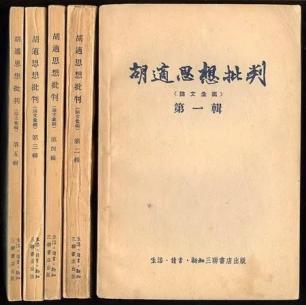

如果从1917年在《新青年》上发表《文学改良刍议》算起,到1949年的三十二年间,胡适一直占据着现代中国思想文化界的头把交椅,也即余英时先生所说,是“20世纪中国学术思想史上的一位中心人物”。[1]但其实,自从胡适“暴得大名”以来,谤议就从来没有中断过。早年不满白话文运动的林纾以小说加以讥讽的当然不止胡适一人,但应该说开了谤议的先河。后来的“学衡派”批评新文化运动时,胡适也连带着受到指责。上世纪20年代,共产党人如瞿秋白、蔡和森就对胡适所服膺和引进的实验主义进行了批评,国民党人则针对胡适对其执政的政府的批评而上纲上线,其极端者甚至要置胡适于死地;30年代,叶青的“胡适批判”起初在他自己主编的《二十世纪》杂志上连载,后来独立成书,长达千页。他的《胡适批判》与胡适的北大学生李季的《〈中国哲学史大纲〉批判》对胡适的抨击都可以说不遗余力。40年代,胡适因“沈崇事件”受到北平学生的围攻,一直到50年代“胡适思想批判”运动出现,“批胡”在大陆达到了顶峰。台湾“批胡”的顶峰则是在60年代初,这一口诛笔伐也间接地导致了胡适的去世。

从当下的情况看,以鲜明的政治立场批胡虽然不太多见了,但是,长期养成的行为方式和思维定势,却并未消散。50年代的“胡适思想批判”运动的策略是先将胡适“定性”,然后全盘否定、彻底打倒,且极力消除其“思想流毒”。政治上的批判所含的政治利益和权力关系其实只是表象,其根源乃是有关历史人物的“完美主义”的思维。在“完美主义”思维下,坏人不仅全部坏,而且永远好不了。

胡适在50年代“胡适思想批判”运动中的“待遇”便是如此。1954年12月8日,批判运动的主要领导人,时任中国科学院院长、中国文联主席的郭沫若在中国文联主席团、中国作协主席团扩大联席会议上就以政治化兼诗化的浪漫语言说,胡适与蒋介石,“两人一文一武,难弟难兄,倒真是有点像‘两峰对峙,双水分流’”。[2]与反面批判相对应,正面的赞扬,也即是说,在“完美主义”下的好人,就必然是向无缺点,且万寿无疆。

这样一正一反,相反相成,透露的却是前现代的思维。因为这种思维方式会直接导致历史人物的神化而不是现代性所要求的“人化”。

像有人言之凿凿地以为小说鉴赏是胡适“软肋”就显然没考虑到诸如中国古典小说研究的进步和审美观的变化,因而根本无法同情的理解胡适那个时代提升古典小说到艺术层面努力的文学史意义,以及胡适研究小说时的考证功夫之可贵。仅仅是抓住“鉴赏”这一见仁见智的问题,无异于隔靴搔痒。此类言说者没有意识到,由其观点向下推论,胡适对鲁迅小说的持续推崇,甚至“五体投地”(胡适语),不是证明他所欣赏的鲁迅小说也不够高明了吗?说得形象一点,类似研究态度和挖掘方式,秉承的是上世纪80年代初,火车站候车室里臂缠红袖章、专门负责罚款的老太太的传统,运用的也是她们的方式,即躲在暗处,等着人家犯错误,然后抓现行。这从根本上说,是典型的“完美主义”思维排它性的表现。

说胡适“浅”的学院派专门家也没有摆脱“完美主义”的思维。这种思维也许不是政治性的,或可称为理想性。这些专家之言,就某个具体问题上看,未必全无道理。因为论艰深专门的学问,胡适能拿得出手的确实不多。但专家的态度,却忽视了学者的分类(典型者如伯林所谓狐狸型、刺猬型),以及学者与知识人的角色差异,当然,更缺乏历史的态度。

因为从中国现代思想文化史上看,胡适这样具有独立精神,高尚道德和伯乐风范的知识人,对学术路向有深刻影响的学者,以及社会思想、现实政治有广泛影响力的知识人,一句话,多重身份集于一身、并且影响巨大者,实在是绝无仅有。

专家与通人从来都不在一条道上,他们之间的高下,也从来都理不清、道不明。如果前者攻击后者不深(“浅”),后者反齿相讥,以为前者见木不见林,没有社会责任感,个中是非可能永远也无法辩清。若要攻其一点,不及其余,肯定失之于合理和厚道。因为从人的角度说,要求一个学者既“开风气之先”,又能处处通幽见清泉,肯定是不现实的。因此,对成为通才或成为专家的判断标准只能是:性情合适,不失精神。

另一种批评胡适的态度表面看,很难用“完美主义”来概括,它一方面是研究者出于对自己的研究对象的日久生情,于是厚此薄彼,因而受到学术偏见和研究对象的个人恩怨的制约和影响,但实质上仍是一种“完美主义”。海外有一篇关于著名哲学史家冯友兰与胡适关系的论文,作者是专门研究冯友兰的。这篇论文通篇都在引证材料,但给人的印象却只有一点:胡适乃一伪君子。

就比如这位作者引用胡适日记中批评冯友兰的话语时,立即与胡适写日记是写给他人看的这个后人揣测出来的特点相联系,那意思是说,胡适诚心想让自己日记中批评冯友兰的话语留传下去,作为诋毁后者形象的依据。这种明显的“揭短”,从人情物理上看,也完全不能成立。因为没有哪个正常人会把背后诅咒他人的话,放到台面上展示的。如果一个拥胡并且研究胡适的人,也把冯友兰以前对胡适执弟子礼,以后又大批胡适联系起来,将冯氏听到胡适对其《中国哲学史》的批评之后,与朱自清等人喝酒时痛哭失声,以致让朱自清慨叹其失态,也一一揭发,这样一来,两位学术大师就不仅无“大师”可言,连“教师”都谈不上,怕只能一起被钉上“小人”的铭牌了。如此这般地研究下去,历史人物研究只能堕落成为猎奇、攻犴,其所带来的后果,说得严重点,只能造成人类的相互提防和仇视。当然,研究者自己也未必能幸免,他(或她)很可能成为人们嗤之以鼻的内心阴暗的挑拨离间者。

历史研究或者历史人物研究总是要讲格调的。格调的高低虽然由读者或后人评判,但研究者不能没有自觉。注意个人恩怨,如果其目的不是囿于恩怨本身,而是作为全面考察和深入认识历史人物及其关系,或作为历史人物思想产生的背景和原因,并没有什么问题。不过,历史研究者必须意识到,保持距离、超越个人恩怨才能体现出史家或史学研究应有的风范。现在常出现的情况是,老师辈之间的恩怨、分歧到了学生辈那里,或研究对象与同代人的恩怨、分歧到后来的研究者那里,往往会被无限地夸张和放大。因为一旦弟子存卫护老师之心,一旦研究者对研究对象爱羡有加,便会不遗余力地替老师言说,替研究对象辩解,以为只有如此才是继承遗志和还原真相。而作为历史当事人或历史研究对象本人,在个人恩怨的处理上,倒反而比其学生和后人显得达观、坦然,这不是一种历史的吊诡而是历史研究的退步。

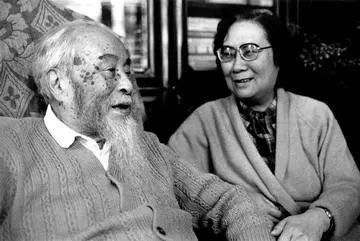

拿冯友兰来说,从上世纪30年代初,也就是冯著《中国哲学史(上下册)》出版以后,他对胡适的《中国哲学史大纲(卷上)》和自己的《中国哲学史(上下册)》)的评价基本遵循两个原则:一是胡适《中国哲学史大纲(卷上)》筚路蓝缕,在中国哲学史的写作和研究上,有“创始之功”。[3]二,自己的《中国哲学史(上下册)》已经超越了胡著。到晚年的《三松堂自序》和《中国现代哲学史》(即《中国哲学史新编》第7卷)里,冯友兰依然如此。应该说,他对胡适《中国哲学史大纲》(卷上)的评论显然比其后学和后来的冯友兰哲学研究者达观得多。

在《中国现代哲学史》中,冯友兰不仅赞同蔡元培对胡适《中国哲学史大纲(卷上)》四大特色(即“证明的方法”,“扼要的手段”,“平等的眼光”和“系统的研究”)的概括,而且还进一步地揭示了四大特色的思想价值和学术史意义。他说:“所谓‘扼要的手段’的意义是批判封建文化中‘贵古’的观念。……所谓‘平等的眼光’的意义,是批判了封建社会中的‘正统’的观念。中国封建文化以孔丘的儒家为学术思想的正统,其他一切派别都是异端邪说,旁门左道。‘平等的眼光’对于一切派别的学术思想都一视同仁,这就否定了封建传统文化中的正统观念”。[4]

值得一提的是,胡适对冯友兰的不满恰恰是这个“正统论”。或可说,对这个“正统”的不同理解成为导致胡、冯分歧的重要原因。胡适对于“正统论”的否定,是新文化运动反对孔教“定于一尊”精神的体现。这里面不仅有反传统的意识,也有自由主义的多元理念。应该说,胡适一生思想和学术的基本立足点都在于此。所以当冯著《中国哲学史(上下册)》出版后,胡适最敏感,批评最多的就是其中的“正统论”。但以往学者议论的胡适给1953年出版的冯著《中国哲学史》英文版所写的书评如何刻薄,也未必是事实。因为在这篇发表于1955年7月号《美国历史评论》上的英文书评中,胡适还是基本肯定冯友兰对中国哲学史写作的学术探索的,他在书评开头便说:“冯教授的著作是第一部,也是唯一的一部,由一个知名的中国学者所写的完整的中国哲学史”。并说,“因为这是一本先驱者的著作,许多重大的错误是可以原谅的。” [5]书评对冯著最激烈的批评,除了冯友兰自己也承认的于佛教、道教一面比较简略以外,仍聚焦在“正统论”这一点上。

胡适之所以对冯友兰“正统论”反应激烈,也有一个不能忽视的隐秘原因,这就是冯氏留学经历。胡适在1943年10月12日日记曾表达过对有留学经历的学者不同态度,他说:“张其昀与钱穆二君均为从未出国门的苦学者,冯友兰虽曾出国门,而实无所见。他们的见解多带反动意味,保守的趋势甚明,而拥护集权的态度亦颇明显”。[6] 冯友兰毕业于北京大学,受过新文化运动的洗礼,而另一次洗礼是通过美国哥伦比亚大学哲学系的杜威完成的。北大的学生、留美的哲学博士、胡适的同门师弟,在胡适眼里,这样的人应该传播新文化,而不是保守和秉持“正统论”的。另外,冯友兰北大时期也并不保守,他是后来才从相对的激进转向文化保守主义的。这一点比那些一开始就取文化保守姿态的人(如梁漱溟)更让胡适不能容忍。

胡适总是认为,中国古代的“正统论”是导致封建思想专制的重要因素。而冯友兰之所以执着于“正统”,一个重要原因是,这一“正统论”,至少在他自己看来,并非中国传统,且有一部分是源自西洋的。冯友兰在《中国哲学史》上册初版序中特别地提到,他是转继了黑格尔的“正、反、合”的。二版序中,针对胡适的批评,他进一步解释说:“今此书第二篇[版]继续出版,其中之主要观点尤为正统派的。此不待别人之言,吾已自觉之。然吾之观点之为正统派的,乃系用批评之态度得之者。故吾之正统派的观点,乃海[黑]格尔所说之‘合’,而非其所说之‘正’也”。[7]但在胡适的认知中,黑格尔哲学正是西方中古哲学的一部分,也即是说,同样不属于现代。

如所周知,在20年代末、30年代初,唯物论和辩证法曾一度席卷了中国学术界,由此亦可见胡适拒斥抽象理论的不时尚之处以及冯友兰和文化保守派追赶西洋“新潮”的一面。这便牵涉到一个或可讨论的面对外来文化的两难问题:即一个在西洋时兴的理论肯定应该同步地介绍到国内,但介绍之后又不可避免地引发新一轮的模仿,乃至膜拜,而任何的模仿和膜拜又可能离现实中国的真正问题越来越远。

以上有关胡适与冯友兰关系的分析,只是想说明,如果从大处着眼去找寻历史动因,平和地去解读分析,而不是一开始就怀疑历史人物(如胡适)的人格,或一开始就存有“完美主义”的预设,那么,历史人物及其思想研究就会相对客观,格调就不同,就可能接近历史本身,就更容易为人所接受,对后人的教益也更大。尝试着这么一直做下去,离陈寅恪先生所言对历史“了解之同情”的境界,就不会太远了。

(刊《中国历史评论》第13辑)

[1]参见余英时:《中国近代思想史上的胡适——〈胡适之先生年谱长编初稿〉序》,收入其《重寻胡适历程——胡适生平与思想再认识》,桂林:广西师范大学出版社,2004年,第161页。

[2]参见郭沫若:《三点建议》,《人民日报》,1954年12月9日,第1版。又收入《胡适思想批判(论文汇编)》第1辑,北京:生活·读书·新知三联书店,1955年,第10页。

[3]参见冯友兰:《三松堂自序》,《三松堂全集》第1卷,郑州:河南人民出版社,2001年,第195页,

[4]冯友兰:《中国现代哲学史》,广州:广东人民出版社,1999年,第74页。

[5]参见周质平:《胡适与冯友兰》,收入其《胡适与中国现代思潮》,南京:南京大学出版社,2002年,第60-63页。

[6]参见曹伯言整理:《胡适日记全集》第8册,台北:联经出版事业公司,2004年,第179页。

[7]冯友兰:《中国哲学史·自序二》上下册,北京:中华书局,1961年重印版。

投稿、联系邮箱:isixiang@vip.qq.com

原标题:《漫议历史人物研究的格调——以胡适和冯友兰研究为例》