文/辰路(原创)

这是 读嘉 的第 173篇文章

本篇9465字,大约阅读时间为22分钟

1308年,苏格兰独立运动的领袖华莱士遭到同伴的出卖,被英格兰军队捕获并押送伦敦。英王爱德华一世宣判华莱士死刑,并公开行刑。在押赴刑场的路上,华莱士遭到了围观人群的辱骂与嘲笑,许多人向他投掷腐烂的蔬菜和面包。英格兰的民众被告知,这是一位穷凶极恶的叛徒,杀害了许多无辜的英国人。

在刽子手已经把刀架在华莱士脖子上时,英格兰的官员突然告知华莱士,如果他此时公开宣布认罪并向英王道歉,他可以免于死刑。在大家都等着华莱士低声下气求饶的时候,华莱士用尽全身力气大声喊出:“自由(freedom)!”这一场景在《勇敢的心》这部电影中被生动地还原出来,令人印象极其深刻。

华莱士的这声“自由”也营造了一种荧幕幻觉:自由好像是一个从古至今从未改变涵义的词汇。不管是过去还是现在的人,都在追求着同一种自由。在许多文学作品和公众讨论中,我们经常感叹并赞美古代人对自由的追逐。甚至经常会有人宣称,人类需要回到古希腊等古典时代,那里才是民主与自由的巅峰。那么,自由在古代人和现代人中间有任何区别吗?

在19世纪法国大革命期间,这已经是一个引起人们热议的话题。针对于此,被称作“法国自由主义之父”的贡斯当(Benjamin Constant,1767-1830)曾在一次议会演讲中给出了经典的回应:古代人只享有政治集体自由,并没有现代人珍惜的个人自由。

一、乱世中的自由派领袖

1767年10月25日,贡斯当出生在瑞士洛桑的一个新教贵族家庭。贡斯当家族原本是法国古老的尚迪厄家族的一支,由于法国在政治上曾一度迫害新教教徒,他们家被迫搬迁到了洛桑。贡斯当从小生活在相对开明、追求自由与社会进步的家庭氛围之中。

14岁那年,贡斯当被他的父亲送到英国留学。虽然由于年纪过小而被牛津大学拒之门外,但在智识上机敏过人的他还是被当时颇有名望的爱丁堡大学录取了。贡斯当在爱丁堡大学的留学经历深刻地影响了他后来的学术走向,他一生都带有英国自由派的思想痕迹。当时,爱丁堡大学是苏格兰启蒙学派的学术重镇,云集了亚当·弗格森、亚当·斯密等知名教授。苏格兰启蒙学派微观上重视个人权利、宏观上研究商业社会的学术脉络,给了贡斯当很大的启发。

学成之后,贡斯当接受父亲的安排,先在德国布伦瑞克的地方邦国担任一个小官职。1789年,法国爆发了大革命,许多身处国外的法国知识分子都返回祖国参加革命事业。但贡斯当听到革命的消息后,并没有马上回到法国,他在对革命理念的同情和对革命暴力的恐惧之间犹豫不决。

有趣的是,一段刻苦铭心的爱情推动了贡斯当返回法国。1794年,他在一次社交活动中遇到了斯塔尔夫人。斯塔尔夫人是非常具有传奇色彩的人物,她作为一名女性在法国当时的文坛占据了极为重要的地位。斯塔尔夫人个人魅力极强,她在家中创立文学沙龙活动,与伏尔泰等法国诸多文坛名流颇有交往。贡斯当在结实斯塔尔夫人之后,迅速坠入爱河。他们两人之间的性格十分互补,贡斯当十分智慧但性格软弱,而斯塔尔夫人性格坚定,热心参与公共事务。

1795年5月,贡斯当随斯塔尔夫人抵达法国巴黎,从此开始了自己的政治生涯。在斯塔尔夫人周围,聚集着一群开明君主制的支持者。他们虽然是法国旧贵族,但在1789年推动了路易十六接受君主立宪制。长期生活在国外的贡斯当并没有浓重的保王情结,相反,他一直对专制权力的复活忧心忡忡。

我们在中介绍过,大革命开始后,路易十六、吉伦特派、雅各宾派陆续上台执政。雅各宾派表面上打着革命的旗帜,实际上却施行着专制恐怖统治。1794年的热月政变推翻了罗伯斯庇尔领导的雅各宾专政,建立起相对开明的督政府。但是督政府的统治较为脆弱,王党、雅各宾派时常活跃在政坛上,欲取代督政府的统治。

就在法国大革命建立起来的共和政体处在摇摇欲坠之势,一颗政坛上的新星升起。拿破仑·波拿巴在1795年镇压王党叛乱的过程中立下了赫赫功劳,赢得了督政府的信任,随即被晋升为陆军准将兼巴黎卫戍司令,在军政界崭露头角。

与此同时,欧洲范围内的反法联盟开始形成,国内保王势力蠢蠢欲动。带兵在外的拿破仑陷入到被动的局面,这也让他决心回国发动“雾月政变”。在地中海回航路上,拿破仑避开了英国的皇家海军,成功抵达巴黎。拿破仑回到巴黎的消息传开后,人们纷纷把他当成“救星”。在民意的高度支持下,1799年11月9日,拿破仑带领军队控制了督政府,接管了革命政府的一切事务。在第二天,他强行解散了法国议会,宣布建立自己领导的执政府。

起初,拿破仑展现了他支持共和的一面。一方面他亲自修订并颁布《拿破仑民法典》,另一方面设立相当多的民意监督机构。贡斯当便在这一时期进入到新成立的保民院中。然而,雄心勃勃的拿破仑逐渐暴露出自己专制的意图,企图消灭任何对自己权力产生制衡的力量。这也引起了贡斯当的不满,他在保民院中扮演反对派的领袖角色,努力捍卫代议制,抵制拿破仑的专制举措。1802年,贡斯当和其他反对派的领导成员被驱逐出保民院。

在拿破仑大权独揽的时期,贡斯当被迫流亡于国外。远离政治的他在这段时间以写文学作品为主,贡斯当写成了《阿尔道夫》在内的多部作品。同时,贡斯当也时时言辞激烈地批评着拿破仑,把他比作阿提拉和成吉思汗。他认为拿破仑的军事征服不仅不会给法国带来荣耀,相反会让法国陷入万劫不复的灾难之中。

拿破仑在1814年遭遇莱比锡战役的惨败,在反法同盟的逼迫下,他宣布退位并被流放到地中海上的厄尔巴岛。不甘心的拿破仑在1815年上演了重返巴黎的好戏,他2月26日出逃小岛,随后于3月1日回到法国本土。在拿破仑返回巴黎的路上,不断有他的支持者加入。抵达巴黎时,拿破仑已经重新收获30多万的军队,他再次接管巴黎,“百日王朝”开始了。

复位的拿破仑借鉴了先前的教训,决定引入“宪政体系”来维护自己的统治地位。拿破仑抛弃了以往的成见,十分有诚意地邀请贡斯当担任自己的帝国顾问,并委托贡斯当起草一部新的宪法纲要。这一时期,贡斯当形成了一套成熟的政治思想,并相继出版了《政治原则》等著作。好景不长的是,拿破仑在滑铁卢战役中遭到决定性的失利,短暂的“百日王朝”也走向了终结。

虽然贡斯当短时间内与拿破仑有过和解,但终其一生依然是一个坚定的拿破仑主义的反对派。他把拿破仑称作“僭主”,认为他用专制手段实现自由的方式绝对是错误的。在1815年之后,贡斯当重新进入新的议会,并担任自由派的领袖。在1819年,他在国会中进行了一场著名的演讲,题为“古代人的自由与现代人的自由之比较”。这次演讲被视作法国自由主义的政治宣言,奠定了贡斯当在思想界崇高的地位。在演讲的开头,贡斯当就旗帜鲜明的提出,我们要区分古代人的自由和现代人的自由。

二、对自由理解的古今之别

在一个国家朝向现代化转型的过渡时期,该国的学界往往会出现古今之争的激烈辩论。例如在中国五四运动时期,古今之争就是非常重要的社会议题之一。而西欧在这些话题上的讨论早在17世纪末就开始了。

在英国1688年光荣革命之后,国家未来走向何方成为当时英国知识分子关心的话题。学界中原本有一股强大的“复古”势力,他们被称为新罗马理论家。新罗马理论家通过解读西塞罗、塔西佗、李维等古罗马思想家的著作,号召英国要借鉴古罗马等古典政体,建立起强大的政治共同体。他们的解读有一个共性,即认为自由国家是自由个人的前提。没有自由的国家,就没有自由的个人。

但是英国哲学家霍布斯提出了反对意见。他在《利维坦》中犀利地指出,古希腊、罗马人的历史书中推崇的自由,不是个人的自由,而只是国家的自由。他给出了一个完全相反的建设思路,要从个人权利出发,建立基于保护个人自由的新政治国家。这一思路也得到了洛克、休谟等其他英国思想家的支持,在他们的努力下,英国学界扭转了原先复古的风气,开创了“个人权利优先”的现代化建设思路。这也是西欧学界第一次大规模的古今论战。

第二次的古今论战发生在法国大革命期间。最初,法国学界围绕着古今学问的优劣展开了讨论。比如文学泰斗伏尔泰在《古代人与现代人》一文中说道,现代人由于指南针、火药等最新技术的发明,远比古代人要博学得多。他甚至激进地声称,今天我们“刚刚从学校走出来的童子都要比古代所有的哲人更加博学”。

古今之争的这把火很快烧到了政治领域。在法国大革命爆发之后,法国政坛曾长期由“复古派”掌握实权。例如演说家圣鞠斯特向公众说道,每一位革命者都应当成为罗马人。圣鞠斯特是雅各宾专政时期的领导人罗伯斯庇尔的亲密好友。法国大革命提倡追求政治自由,不少领导人借由实现全体人民政治自由的幌子,不惜牺牲部分个人自由。他们通过“回到罗马”作为美化自己专制的说辞,强调强大的政治权力、高效的政治动员是建立自由社会的必要因素。

但是激进追逐全体人自由的革命措施没有为法国带来自由,反而令法国陷入到政权频繁更迭、暴力与恐怖事件频发的社会危机之中。斯塔尔夫人、夏布多里昂等学者就批评说,雅各宾派是古代共和国的拙劣仿效者,实现政治自由不能以牺牲个人的公民自由为代价。这批学者被称为“科佩集团”。由于贡斯当与斯塔尔夫人拥有亲密关系,他自然也进入到了科佩集团的核心圈子。贡斯当综合了前人与同辈的看法,提出了他自己对自由的古今之别的理解。

贡斯当认为古代人理解的自由,是以集体参与的方式直接行使完整主权的若干部分。例如,雅典城邦每年会召开10期公民大会,全体城邦男性公民都有权利参加。他们采取直接在场的方式,亲自做出表决,决定城邦的战争与和平、法律判决、执政官选举等事宜。其中最极端的措施便是克里斯蒂尼时期创立的“陶片放逐法”,每年春季召开一个特殊的公民大会,用口头表决的形式可以驱逐公民心目中可能成为专制者的人选。

在贡斯当看来,表面上古代人的权利非常丰富,对城邦事务也具有决定性力量,但他们的自由只是一种“集体性自由”。公民对集体性自由的获得,必须建立在对社群权威的完全服从的基础之上。在古罗马,有一种特殊的官职叫做监察官,它的职责在于确保公民服从于城邦的公民美德。这导致公民的私人生活常常陷入到被监视的状态中,稍有不慎就可能遭到驱逐。

斯巴达这类问题显得更加严重。在斯巴达,公民的生活处处受到了城邦的直接规定,包括了音乐、诗歌等文艺活动。泰尔潘德是当时斯巴达著名的“琴歌诗人”,他的歌声带有神圣感和正义感,在战争中多次鼓舞着斯巴达军队。泰尔潘德为了更好适配自己的声音,希望在斯巴达传统七弦琴的基础上再加一根弦。没想到,这件事情被斯巴达执政官知晓后,以违反城邦传统与道德为由,对他进行了严厉的处罚。这把八弦琴也被永久钉挂在墙上不得使用。

受制于城邦直接的规范,古希腊、罗马公民在私人领域几乎无法凭借自己的个人意志决定事务。贡斯当深刻地概括了这一现象:“在古代人那里,个人在公共事务中几乎永远是主权者,但在所有私人关系中却都是奴隶。”古代人的政治生活看起来极具吸引力,但在自己个人生活的私人领域几乎毫无自由可言。

贡斯当认为,现代人与古代人的核心区别在于,现代人异常珍视个人的独立性。在古代社会中,几乎不存在对个人自由的理解。个人无条件地服从于国家,公民被城邦彻底吞没。而现代人恰恰认为自己必须在私人生活中是独立的、不受干预的。我们在中介绍过,洛克借由“宗教信仰自由”确立了公私分离的政治解决方案,要求国家对每位公民的私人领域不作干涉。现代公民可以在自己的私人生活,自主决定信仰的宗教,随意决定吃穿住行活动。理论上,每个人是自己私人生活的主人。

由于现代人操心于自己的私人生活,贡斯当认为现代人并不通过直接在场的方式参与政治生活,而是选举出自己的代表人,并通过这一中介保障自己的政治自由。总的来说,古代人的自由是在政治公开领域内直接行动,并以此为乐。现代人的自由恰恰是与政治生活保持一定距离,并且在私人领域内寻找更多的快乐与享受。

三、自由理解更新的社会根源

古希腊著名政治家伯利克里在《葬礼演说》中曾自豪地宣称,雅典的政治生活是自由而公开的。每个时代也总有“复古派”向往这样古典的生活。但是贡斯当犀利地指出,虽然我们与古人共享了自由这一个概念,但是我们与古人对这一概念的理解却存在着天壤之别。在关于自由的理解上,人类社会经历了从集体自由转向个人自由的历史发展阶段。那么,这种转变是如何发生的呢?

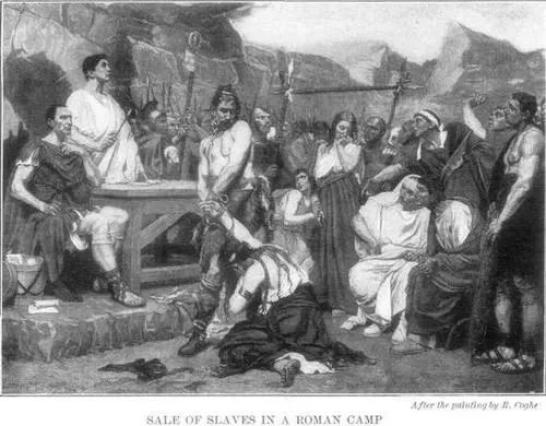

在古希腊的原义中,政治自由是区分城邦公民与奴隶之间的重要标志。换句话说,政治自由并不属于所有人,而只属于城邦中的特定群体。目前史学界较普遍的看法是,以最发达的雅典为例,总人口40万人中,奴隶20万,公民16.8万,外邦侨民3.2万,拥有政治自由的人群大约仅有四成左右。城邦中的奴隶承担了绝大多数的物质劳动,以便城邦公民拥有大量时间参与政治生活。古典的自由在表面上显得十分崇高,但它却是建立在社会中大多数人不自由的基础之上。

可能令人大跌眼镜的是,像柏拉图、亚里士多德等知名的古希腊哲学家要么直接为奴隶制做出过辩护,要么提倡一种类似“奴隶制”的社会理想政体。亚里士多德在《政治学》中提到,奴隶的产生是一种合理的自然现象。社会中注定会出现一部分能够主动运用自己理性的人,也注定会有另一部分只能听从他人理性而行动的人。当这两类群体出于利益结合在一起时,就自然形成了主人和奴隶的区分。对于奴隶而言,接受主人的支配也恰是对自己有益且公正的事情。在这个意义上,亚里士多德将奴隶贬低为一种与动物一样的工具,他们随时受到自己主人的支配。

柏拉图在《理想国》之中也提出了依据理性能力分布的社会阶层图景。他认为,人的灵魂之中必然蕴含着理性、意气和欲望三个部分。理性对应的是哲人王,意气对应的是守卫者,欲望对应的是普通生产者。柏拉图提倡一种城邦的整体伦理教育,由哲人王制定相应的教育教学材料,所有城邦公民都应当听从哲人王理性的指使。他将每个人“各司其职”称之为最大的正义。因此,柏拉图实际上也预设了特定人群拥有较高的理性,而大部分人群缺乏理性的能力。

可见,古代人对自由的理解中较为缺乏“平等”的维度。他们虽然突出强调共同体的最高善、强调社会的整体利益,但它依赖的恰是社会中极少部分的杰出个体。在他们看来,奴隶的存在是为这些少数精英服务,奴隶的唯一自由就是选择服从。因此,现代人对自由理解的更新,实际上正是伴随着奴隶制度在历史上的消解过程。而这一消解的手段,主要指向了中世纪晚期的自由市运动。

自给自足的封建庄园在中世纪占据了经济的主导地位。但是在封建庄园的交界处,出于部分商品交换的目的,一些商业集市逐渐产生,这也是自由市的最初样态。在12世纪初,诺曼底地区一个名叫布雷特尤尔的小城镇获得了英国国王的特许,城镇中的居民可以摆脱任何的人身依附关系,实施一定程度的自治。该城镇的另一大特权是,凡是在这个城市居住满一年零一天且未遭到庄园主认领的农奴,可以自动获得解放并获得自由民身份。这也是“城市的空气使人自由”这句谚语的出处。

紧接着,在英国管辖的地区出现了有一大批自由市的“模仿浪潮”。在1600年以前,英国拥有特权的自由市已经达到了100多个。自由市是以每年缴纳的高额税金作为换取自己特权的担保,因此往往是商业上较为发达的城镇具备这种资质。在自由市中,自由民可以亲自选举出市政团队,这也是现代选举制度的先声。同时,自由市提供了农奴赎买或是解放身份的机会,吸引了越来越多的农奴加入到建设自由市的行列中。

意大利也是开展自由市运动的主要地区。在中世纪与近代欧洲的历史上,意大利一直处在四分五裂的局面下。意大利缺乏一个强有力的王权束缚,也正好为威尼斯、热那亚、佛罗伦萨等沿海地区提供了宝贵的自治机会。以威尼斯举例,威尼斯早先受到拜占庭帝国的控制,但它占据欧洲通向中东地区的商道,发展航海贸易,获得了大量财富。10世纪末,威尼斯每年向拜占庭缴纳巨额税金,逐渐成为了相对独立的自治实体。14、15世纪,威尼斯在商业上的发达甚至一度帮助其成为区域霸主。

国王们通常并不反感自由市的出现。一方面,国王可以从自由市缴纳的税金中获得非常可观的收入。自由市采取市民联合纳税的方式,每年向国王一次性交齐税金,避免了以往按照人头征税的繁琐程序与可能的逃税漏税行为。另一方面,相比较割据的地方封建领主,自由市相对温和可控。强大的领主一旦联合起来,将会对国王的权威发起严重的挑战。因此国王们也倾向于扶持自由市,以期牵制甚至削弱地方领主的势力。

自由市对人口的吸引力与日俱增,从而在与领主模式的竞争中逐渐占据上风。大量农奴逃离地方领主的控制,选择来到自由市谋取自由民的身份。自由市的居住人口极多,它早已大大超出古代城邦和封建庄园所能容纳的数量。同时,自由市的主要收入来源于繁忙的商业贸易活动,在商业逐利的动力下,商品生产的分工程度大大提高。

与此相关的是,传统城邦中占据人际关系主导地位的政治关系也逐渐淡化,自由市的市民之间改以经济交往关系为主。因此,自由市和市民阶层在中世纪晚期的兴起,成为了中世纪向现代社会过渡的重要载体。以自由市为初始载体的社会形态最终成长为现代的商业社会。

在古代社会中,奴隶形成的重要原因是城邦之间频发的战争与军事征服行动;现代社会中奴隶制度的瓦解则归因于自由市运动和商业社会的兴起。贡斯当在演讲中指出了这一点,他在19世纪就已经预言了“一个商业代替战争的时代必然会到来”。对古代人而言,一场成功的战争既能增加私人财富,也能增加他们所分享的奴隶与土地。但是对于现代人而言,即便是一场成功的战争也要付出得不偿失的高昂的代价。商业活动是一种更加温和,也是更符合各方利益和社会利益的人群互动方式。

贡斯当告诉我们,商业社会的到来激发了人们对个人独立的挚爱。自由市和商业社会的兴起,本身就是一个不断摆脱政治权威束缚的过程。每个人可以依据自己的切身利益,专注于自己的思考、自己的事业和自己希望得到的快乐。商业社会强调人与人之间是平等的交换主体,破解了传统的人身依附关系。它提供了人们摆脱集体干预的条件,使得现代社会出现了生长个人自由和权利的空间。这也是现代人与古代人相比,对自由产生不同理解的社会根源。

四、如何保护现代人的自由

1815年路易十八复辟之后,法国议会重新进行了选举。虽然路易十八试图维持保王党人在议会中的力量,但贡斯当等领导的自由派占据了绝大多数席次,政治也逐渐朝向自由化发展。1820年2月13日,王储贝利公爵遇刺,极端保王党人将脏水泼到了自由派身上。路易十八和他的继任者查理十世陆续废除许多在大革命期间的政策,短时间内王权与天主教势力卷土重来。

即便自由派议员遭到政治迫害,贡斯当仍然坚持扮演“反对派”的角色。他意识到,现代人的自由随时可能遭到政治专制力量的威胁。他早先反对拿破仑,现在又反对波旁王朝的专制王权。在这段时间,贡斯当利用宪政的方式试图对抗政治专制力量,他希望在法国能够维持英国式的自由议会。

1830年7月,查理十世颁布敕令,决定限制新闻出版自由、解散议会与修改选制。这些倒行逆施的举措引起了巴黎资产者与市民的强烈不满,因此爆发了巴黎人民的起义。29日,在起义者已经控制巴黎的情况下,查理十世宣布收回敕令,但为时已晚,他在重压之下被迫逊位。8月7日,法国议会宣布亲近自由派的路易·菲利普即位王位。波旁王朝的覆亡使法国传统的君主专制势力彻底消亡。

贡斯当对波旁王朝的覆灭喜闻乐见,但在他的学术思考中,传统的封建专制王权只不过是一种落后时代的专制力量。在现代社会中存在另外一种对自由威胁更大的专制力量,那就是无约束、无限的“人民主权”。这才是贡斯当政治理论的核心对手。

英国哲学家洛克、霍布斯就已经论述了,任何合法的政府都应当得到人民的同意。但是英国历史上稳定形成了容纳君主制的主权框架,因此他们也并没有将人民主权推向极端。人民主权的真正提出者是19世纪的法国哲学家卢梭。卢梭认为,任何人对自己同类都没有任何天然的权威,人与人之间在政治上是平等的。因此并不存在所谓的君主主权或是宗教主权,国家的主权只属于全体公民。

进一步,卢梭认为捍卫人民主权和自由的办法是每个人尊崇公意的指导。他认为通过人民共识形成的公意是绝对正确、绝对公正的,并永远以公共利益为依归。整个政治共同体的灵魂就是这个公意,而公意本身是经人民同意、不受其他权力限制的、绝对的力量。卢梭还说过著名的一句话,就是当有人拒绝接受公意的指导或是自愿选择不自由的话,公意可以“强迫人自由”。

卢梭善良的动机并不能产生美好的结果。在道义上听起来无比崇高的人民主权,却在法国大革命期间遭到滥用。例如雅各宾专政的领导人罗伯斯庇尔就是卢梭的狂热崇拜者,他说他充分实践了卢梭的人民主权理论,爱人民之所爱、恨人民之所恨。但结果是,雅各宾派推行了大权独揽的专制恐怖统治,给好几代法国人留下了心理阴影。

贡斯当敏锐地发现了卢梭理论在现实操作性上的困难。人民主权这种抽象的至高无上的权力不可能自动行使,它必然要委托给一个存在于现实中的实际执行者。因此,人民把自己的权利奉献给了某个具体的人或者权力机构。卢梭又规定人民必须毫无保留地交出自己的权利、绝对服从公意,这导致这些具体的人或权力机构,彻底演变成一种不受制约与监督的无限权力。

贡斯当批评卢梭的理论中存在“非法置换”,卢梭创造了一个供统治者从人民身上夺走一切权力的美丽借口。因此号称代表全体人民意志的权力极有可能蜕化为一种现代的新的专制权力。卢梭虽然反对封建的专制王权,但无形中塑造了现代的专制权力。在贡斯当看来,卢梭提倡的自由也恰恰是古代人的自由,是一种集体自由。贡斯当揭秘这种逻辑的根本弊病:人们愤怒地反对的只是权力的掌握者,而不是权力本身。

因此贡斯当提出了控制人民主权的办法。他认为,人民主权的出发点和归宿只能是保护现代公民的个人自由和权利。如果人民的主权侵犯了个人权利,那么它就不是正义的。同时,一个过于强大的权力是不能接受的,权力内部必须具有分权制衡的性质。

当时法国的政治权力已经出现了行政权与立法权的分化,但是行政权与立法权经常出现冲突,它们之间缺乏一个公正的协调机关。贡斯当认为像法国这样的共和国,既然不具备英式君主这一超越党派、超越民意的最终仲裁者,那么就极有必要引入一个超越立法权和行政权的独立协调机构。贡斯当将这一协调机构称为中立性权力。他做出了许多创造性的设想,比如中立性权力机构的成员由人民选举产生、不得担任其他职务,但必须是终身任职的等等。贡斯当的中立性权力思想与当时已经颁布的1787年美国宪法有诸多不谋而合之处。

在自由主义发展史中,贡斯当以往是一个鲜有人注意的思想家。自由主义一般分为两派:一类是以洛克为代表的英式自由派,强调通过渐进改良的手段不断完善现有的宪政制度;另一类是以卢梭为代表的法式激进派,强调通过理性建构出一套全新的政治制度。贡斯当虽然是法国人,但他其实更接近英国而非本国的思想传统,这导致他在法国学界曾长期淹没在卢梭、伏尔泰、孟德斯鸠等人的光芒之下。

但是近几十年的研究改变了这一现状,西方知识界发现,贡斯当在1819年的那场演讲实际上奠定了现代自由主义的基本面貌。贡斯当对现代人的自由给出了有别于古代自由的清晰界定,并且就如何保护现代自由做出了非常多有益的探索工作。在这个意义上,贡斯当无愧自由主义奠基人的称号。

阅读贡斯当能让我们领悟到,正面积极地吸收古典思想显然是一件非常有价值的事情,但是古典时代绝非是人类历史的伊甸园。包裹在古代自由那件高尚外衣下的,那些不自由、不平等的血淋淋事实,是任何一个现代公民无法接受的。现代社会再也不能返回到那个私人权利可以借由集体自由的名义而被随意剥夺的年代。只有明确界定古代人和现代人对自由理解的区别后,我们才能看清通向真正自由的未来旅途。

注 释

① 贡斯当:《古代人的自由与现代人的自由》,上海人民出版社2005年版。

② 柏拉图:《理想国》,商务印书馆1986年版。

③ 亚里士多德:《政治学》,商务印书馆1965年版。

④ 李强:《自由主义》,吉林出版,2007年版。

⑤ 埃德蒙·福赛特:《自由主义传:一种理念,一种历史》,北大出版社2017年版。

原标题:《自由之涵义的演化——现代自由与古代自由的区别|读嘉》