方克立先生于2020年4月21日在北京逝世,疫情未平,难以尽弟子之礼,深以为憾,略为小文记其一二,聊表哀思。

一、学问渊源

我个人对于学林掌故颇有兴趣,记得有一年华东师范大学的陈卫平老师来电跟我说,他申请了国家社科基金的重大项目“中国现代哲学史”,设计了一个口述史的项目,想让我负责,我二话没说,就应承了。接下课题之后,特别认真地去跟许多老先生做了访谈,比如张世英先生、邢贲思先生、陈筠泉先生,还有港台的陈鼓应、黎建球先生等。在做口述史的过程中,经常会遇到跟方老师有关的人和事。有些是他的同事,有些是他的故交。记得有一次去台湾辅仁大学采访张振东神父,他就提到辅仁大学的李震校长,是天津人,与方克立教授很熟悉,并且关系密切,这让我想起我的同门中就有樊志辉教授等曾经在读博士期间交换到辅仁大学,并以士林哲学为题做了博士论文。

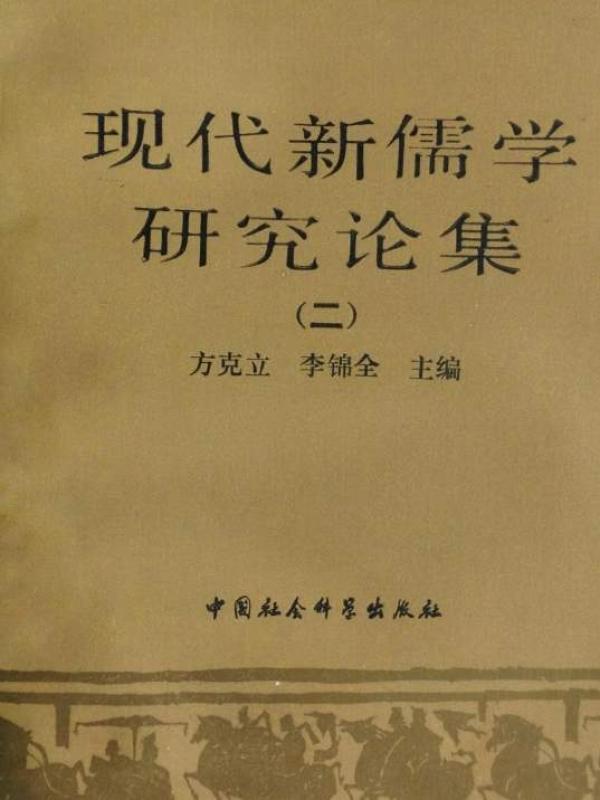

还有一次去采访中山大学的李锦全教授,访谈过程十分顺利,说了许多早年间的事,我想应该全是凭着方老师的面子。李先生与方老师在1980年代一起主持“现代新儒家思潮研究”的课题,关系十分亲近。最近看李先生的弟子杨海文兄的回忆文章,才知道李先生与方老师的关系还可以上溯到方老师的父亲方壮猷先生。

学术界父子皆为知名教授的例子并不少,我所熟悉的汤一介先生与他父亲汤用彤先生声播宇内,方老师和其父方壮猷先生亦享誉学林。说起来,方壮猷先生的成才之路颇为曲折,他出生在湖南湘潭,家境并不富裕,故而要靠自己边读书边教书甚至借贷才能完成学业,但方壮猷先生志存高远,考上北京师范大学,还未毕业就考上清华大学国学院,师从梁启超、王国维、陈寅恪等大师。按陈寅恪先生的说法,这批70多人的国学院学生是南海康圣人的再传弟子,还是末代皇帝溥仪的同学。清华国学院的成就很难复制,方壮猷先生的研究方向明显受到陈寅恪和王国维的影响,以北方少数民族历史为主,毕业后在各地任教,1929年留学日本,师从日本著名学者白鸟库吉研究东方民族史,学业未完,被日本侵华野心激怒就毅然回国,在北京各大学兼课讲授宋辽元金史和日本史。1934年,在陈寅恪等人的推荐下,由中央大学入法国大学研究院,师从伯希和教授,研究东方民族史。在这期间他发表了多篇关于契丹、蒙古、鲜卑等文字和历史的研究文章多篇,至今仍是相关领域的基础文献。后任武汉大学教授,生活逐渐稳定。

1950年之后,方壮猷先生在中南文化部工作,1951年,他任中南文化部文物副处长兼任中南图书馆馆长,李锦全教授就是在这个阶段在方壮猷先生的领导下工作的。这个阶段石峻先生在武汉大学哲学系任教并任武汉大学图书馆主任,据方克立老师说,这个时期石峻先生就与方壮猷先生过从甚密,颇为机缘巧合的是,1956年方克立先生考入中国人民大学哲学系,前一年石峻教授刚好从北京大学调到人民大学,帮助筹办哲学系,如此,石峻先生就成为方克立先生的老师。

方老师经常提到石峻先生对他们的指导和帮助,石峻先生在西南联大时曾担任汤用彤先生的助手,中西印兼通,史料功夫坚实,上课富有启发性。方老师曾经跟我说过一个事,那时候他想在南开开设中国哲学史料学的课程,听说石峻先生在人民大学开设史料学的课,就每星期专门从天津坐车到人大来听课,认真记录,然后充实自己的讲义。这种态度真是十分令人敬佩。

中国人民大学哲学系1956级是一个传奇性的存在,不仅是全国提前批次录取,而且招生规模大,这个年级中涌现出许多后来成为中国的哲学领域乃至社会学等学科的著名学者,仅人民大学的副校长就有好几位,比如罗国杰、郑杭生先生等。方老师在南开的同事中,就有陈晏清、刘文英等著名教授曾为同班同学。方老师在接受各种采访和私下跟我们聊天的时候,总是会提到他在人民大学学习时候的情形。他尤其强调了马克思主义基本理论的训练对他以后的学术生涯的重要意义。当时,学校既有苏联专家的指导,也经常请北大的冯友兰等先生来做讲座,同学们天资出众又基础扎实。1962年方克立留校在中国哲学教研室,同年方立天先生也从北京大学分配到人大工作,他们互相激励,很快就崭露头角。人民大学国际佛教研究中心的魏德东教授在唁电中提到学界曾经有“两方”的说法,指的就是方克立和方立天两位教授。

方老师有很强的学术敏感性和学术组织能力,从20世纪八十年代初的中国哲学范畴史研究、现代新儒学研究、中西文化关系等研究都开风气之先。他也担任过中国哲学史学会和国际中国哲学学会的会长,组织过许多国际性和全国性的学术会议,推进了中外学术交流的展开。

二、现代新儒家研究与综合创新理论

提到方老师的学术贡献,必然会联想到现代新儒学研究。1987年9月在方克立、李锦全先生领衔的“现代新儒家思潮”课题组在安徽宣州召开了第一次全国性的学术研讨会,会议围绕着“现代新儒家”的定义、代表人物、产生背景、发展阶段划分、理论特征和历史评价等问题展开了讨论。由于学术界对“现代新儒家”或“当代新儒家”及其代表人物的理解存在较大的分歧。最初确定的研究对象包括梁漱溟、张君劢、熊十力、冯友兰、贺麟、钱穆、方东美、唐君毅、牟宗三、徐复观这十位学者,后来增补了马一浮,为十一位。研究方式包括编写《现代新儒家学案》,出版《现代新儒学辑要》来收集整理新儒家的代表性著作。除此以外,方克立先生还提出了要关注杜维明、刘述先、余英时和成中英这些当时还比较年轻的、在海外有重要影响的学者。另外,港台地区的唐君毅、牟宗三、徐复观等人的弟子们也受到关注。在这个时期,方老师写作了《现代新儒学与中国现代化》等著作,受到了海内外学者的关注。

在1980年代中期组织学者对海内外的新儒家进行研究,极大地改变了当时的中国哲学研究的形态。当时的情况是,梁漱溟、冯友兰、贺麟等学者的儒学著作尘封已久,海外颇具影响的钱穆、牟宗三等人的著作不易得到。我记得汤一介先生说过,蒙培元先生做《中国人性论》的研究要参考牟宗三先生的《心体与性体》,还是跟汤先生私下借阅的。通过课题组编写学案、编辑著作,打开了我们的眼界,许多跟我同年龄的学者说起自己之所以选择中国哲学专业,很大程度是因为看了港台新儒家的著作,对中国文化产生了同情和敬意,并最终走上了从事中国传统文化研究这条道路。

方老师的学术贡献另一个引人注目的领域,是对中西文化关系讨论并在晚年提出的“马魂中体西用”的体系。

这个问题的触发点是张岱年先生所提出的“综合创新”理论。方老师在提到八十年代的文化讨论现象时说过,人们一提到全盘西化、彻底重建、儒学复兴、西体中用等论 ,可以说是尽人皆知,但少有人知道和称扬张岱年先生提出的综合创新理论。方老师说,批判创新其实大家都同意,当时有的海外华裔学者提出的“创造性转化”等文化主张受到了关注,但国内学者提出的理论主张往往被忽视。

当时北京大学的张岱年教授提出的“综合创新”思想,其实是他在1930年代就提出的“创造的综合”主张的深化。在关于“文化本位主义”的讨论中,张岱年先生既反对东方文化优越论,也反对全盘西化论,主张兼取中西文化之长而创造新的中国文化。这种思想后来发展成为“新启蒙主义”而受到关注。

在1980年代的文化讨论中,张岱年先生结合新的时代特点和需要,发表了许多文章、讲话和论著,大力阐扬综合创新理论。对此,方老师表示支持,并用“古为今用,洋为中用,批判继承,综合创新”这四句话简要地表述这种文化观的基本内容。

的确,如何处理百年来中国文化中的中西古今问题,是许多学者所关注的问题,比如也有人提出要将五千年的中国传统、从近代以来传入的西方文化与上世纪初传入中国并实现了中国化的马克思主义这三大传统加以结合,这也被人称为新时代的“通三统”。对此,张岱年及其兄张申府先生早就提出“三流合一”,即“唯物、理想和解析”,张申府甚至直接说“孔子、列宁与罗素”,但对于这三个传统该如何定位,则有不同的认识。

在2006年,方老师提出了“马魂中体西用”论,他在回答张小平和杨俊峰的采访时反思“综合创新”说的理论缺环,指出它只回答了古今中西问题,而没有对十月革命和五四运动后中国文化论争的中心主题——中、西、马的关系问题给予回答。他说,他提出“马学为魂,中学为体,西学为用,三流合一,综合创新”就是试图解释这三个思潮的关系。他进而说中国马克思主义派怎样实现文化上的综合创新呢?其最本质的特征就是要按照张岱年先生“兼赅众异而得其平衡”的“兼和”的思路,把作为文化资源的中、西、马三“学”科学合理地整合起来,实质上是把马克思主义的指导思想地位、中国文化的主体地位和西方文化(外来文化)的“他山之石”地位三者有机结合起来,辩证统一起来,“坐集千古之智”,创造具有博大气象又有中国特色的社会主义新文化。我认为这种“马魂中体西用”三学合一、综合创新的观点,是符合张岱年“文化综合创新论”之精神实质的,也是符合李大钊“第三新文明”论和毛泽东“古今中外法”之精神实质的。

方老师在解释这三者的逻辑关系时说:“马魂中体西用”论是综合创新文化观的深化,其主要结论确实是从张岱年先生的有关思考和论述中引申出来的,可以说是“接着张岱年讲”。比如张先生一直非常重视文化的民族主体性问题,他说民族主体性就体现在民族文化的独立性、主动性和自觉性中。同时他认为以原则与应用、本质与现象谈体用的传统文化体用观也有一定的意义,那么他就必然会走文化体用论与主体论相结合的路子,这条路走下去就会走到“马魂中体西用”论。

方老师因为其鲜明的理论立场,其观点多有争议,但方老师秉承“修辞立其诚”的原则,并不因外在环境的变化而稍有更易。而且他也不是将自己的观点强加给别人,熟悉方老师的人都知道,方老师的学生中思想光谱也十分丰富。学术观点可以多样,但真诚表达自己思想的态度,却是我们这个时代所缺乏的。

三、传道解惑

相比于理工科,人文学科的老师,所带的学生一般并不多,不过方先生的门生众多,一是因为他招生比较早,他可能是他这个年龄段招博士生最早的几个老师之一,我的印象中还有人民大学的方立天先生等。因为那个时候人文学科教师出现了断档,1984年教育部特批了几个教授,方立天先生是直接从讲师破格到教授的。二是方克立老师招生的地方比较多。方老师工作时间最长的学校是南开大学,所以大多数学生是在南开招的。后来调到中国社会科学院研究生院当院长,就在北京招学生,不过南开那边也还继续招生。同时他在清华大学思想文化研究所也带过学生,是跟清华的老师一起带的。现在在中央党校文史部工作的刘东超教授就是方老师在清华带的弟子。

不太熟悉方老师的人,可能会觉得方老师不太好接近,名望太高是一方面,还有就是跟不熟悉的人可能话不多。但对于学生而言,因为接触多了,就会发现跟方老师接触是平等又平易的。

方老师平等对待学生,可以分两个方面来说,第一是学术上的。师生之间交流的最多的肯定是学术问题。因为我跟方老师读博士是“在职”,也就是边工作边读书。当时我在中国社会科学院哲学所下面的《哲学动态》当编辑,经常去开各种各样的学术会议,认识的老师也比较多。哲学学科下二级学科众多,作为编辑你就必须阅读大量你不太熟悉的领域的作品。我自己认为,这让我受益终生,因为我经常会关注不是我专业领域的思想动向。我当时对杂志提了个建议,就是办一个《学者访谈》栏目,对那些有独特思想观点的学者,进行深入的访谈,既可将问题的焦点突出出来,形式又生动活泼。尝试了几篇,效果很好。方老师是当然的人选,设定的问题就是关于“综合创新”的。这也是我跟方老师的第一次见面。

当时做编辑也进入了“七年之痒”的阶段,想要继续深造,因为我的兴趣在近现代,所以决定要报考方老师的博士,为了提高保险系数,就请我的硕士同学,当时在南开做教师的张晓芒同学陪同拜访方老师。张晓芒从人大毕业之后,去南开大学读温公颐先生的博士,跟方老师熟悉。张晓芒说了我什么好话我都忘了,只记得方老师说每年报考的人比较多,社科院研究生院招生名额又比较少,让我好好准备。出来之后,我还心里打鼓,心想方老师甚至连一个肯定性的讯号都没有,看来是要打无准备之战了。

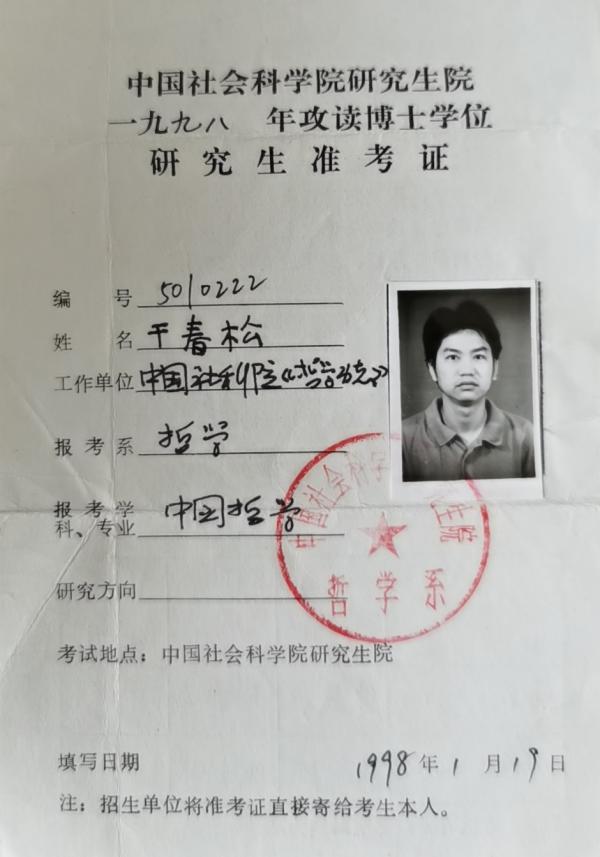

我是1998年入学的,我上的比较认真的课就是方老师每周的读书课,虽然研究生院有我的宿舍,但因为我那时候已经成家也有孩子,平时就住在人民大学这边的筒子楼里,其他课则在高全喜等人的掩护下,能逃则逃,唯有方老师的课不敢逃。从人民大学到西八间房那真是路途遥远,要转各种公交,路上少说一个半小时。不过一起读书的过程还是很高兴的,程序就是每个人分别准备某一问题,或某一本书的心得,轮流报告,大家讨论,方老师点评。虽然大家都知道方老师是一个有自己坚定学术立场的老师,但在讨论过程中,大家可以随意发表意见,方老师也不时参与一下,气氛相当轻松。时间长了,跟他的交流沟通也就逐渐松弛下来了。

毕业之后,我就去人民大学工作,后来又到北大教书,我逐渐有自己研究的兴趣和方向,对许多问题的看法与先生多有不同。比如,我后来研究康有为的思想,对于现代新儒家的特点、开端等问题就跟方老师有很大的差异。比如,方老师主张现代新儒家是从梁漱溟、熊十力为开端的,是与自由主义的西化论、马克思主义相并列的三大思潮之一,这三大思潮代表着对中国现代化道路的不同设想。这个说法得到了海内外学术界的广泛接受。而我则认为现代儒学的开端要从近代系统地回应西方挑战作为开端,因此,更为合理的开端可上溯到康有为和章太炎,梁漱溟和熊十力等人虽然已经脱离了康章这般借经学来回应西学的框架,但核心的问题有着明显的连续性。我就这个想法跟他讨论的时候,他当然不同意,但还是特别认真地问了一些具体问题,鼓励我完善自己的想法,并说你不必顾虑我的想法,只要言之成理,持之有据就可以发表。2016年我在《中国人民大学学报》做了一个“现代新儒学研究三十年”的回顾专题,邀请高瑞泉、王兴国等师友一起来回顾新儒学研究三十年的成就,其中王兴国的文章梳理了方老师组织课题、确立研究对象、总结新儒家的核心问题的过程。我则提出了康有为与现代新儒学关系的新看法。文章发表之后,王兴国教授的文章被《新华文摘》全文转载,我和高瑞泉老师的文章也被转载多次。

王兴国也是方老师的博士,他做的牟宗三研究基调与方老师也有差异。从这个事例我想引出方老师平等对待学生的第二个方面:尊重学生的自主性。

我入师门已经很晚,加上我在北京上学,与南开的同门并不算很熟悉。但同门的研究成果还是很了解的,方老师早期的弟子以研究新儒家为多,比如韩强教授、李翔海教授等。但也有做经学研究的,比如严正教授。这说明在选择什么问题做研究这一点上,方老师有指导方向,但更多则是由学生自己做主。我这一届,方老师一共在社科院研究生院招了三个博士生,分别是三个研究方向:比如刘岳兵日语好,选择了日本思想研究,也曾跟池田知久学习。毕业以后成绩卓著,现在是南开大学日本研究院的院长。李广良思维缜密,对佛学兴趣广泛,选择研究太虚的民间佛教,亦已是国内相关领域的翘楚。我自己对儒家与制度的关系兴趣很大,博士论文题目是《制度化儒家及其解体》,主要讨论儒家在近代中国是如何在新旧秩序变迁过程中失去其栖身之所的,虽然瑕疵很多,在某些问题上也与方老师见解有异,但方老师从来都是鼓励,论文出版之际,还赐序鼓励。

毕业后,每次去看方老师,都会在他的办公室跟他长谈,他也愿意了解我在做的事情和想法。我为人看似散淡,实际固执,许多人际关系处理不够妥帖,无端起落,方老师总是平静地说,做好自己的研究就好,后来方老师耳朵不太好,师母黄老师也经常参与讨论。师母是浙江人,跟我是同乡,又多了许多话题。有时候带我妻子潘宇一起去,还会有许多意想不到的话题冒出来。这两天在散步的时候说起方老师的种种,我跟妻子说,我们与方老师有“亲上加亲”的关系。我的硕士导师是葛荣晋教授,博士导师方克立教授,我妻子的硕士导师是李淮春教授,博士导师沙莲香教授,这四个人则是人民大学1956级的同班同学,而师母黄老师也是人民大学哲学系毕业的,与李德顺、郭湛他们是同学,他们两人对我们又十分照顾。缘分若此,实在难得。

哲人其萎,何其令人感伤。就以王夫之的一句诗寄托哀思吧:“子规难挽东流水”,方老师是湘潭人,一直关注湘学,这或许是能有“感”的。

本文原刊于《中华读书报》4月29日文化周刊国学版,澎湃新闻经授权刊发。