原创 复旦人周报 复旦人周报

人类与传染病的抗争亦久矣。实际上,人们的生命科学与医学知识,乃至整个医药领域的不断发展,正是一代代研究者、临床实践者们与疾病抗争中的探索与智慧的结晶。而在临床医学、药学以外,另一个年轻的领域——公共卫生——也在抗疫过程中发挥着举足轻重的重要作用。

编辑 | 王健欣 贾一帆

文 | 奚文慧

| 本文共 3672 字,预计阅读时间 6 分钟

。

。

从古罗马到黑死病:公卫的曙光

尽管“公共卫生”的概念古已有之,但它作为一个独立的学科领域却只有不到二百年的历史,其源头可追溯至19世纪中期的英国。

在此以前,中国和西方对于公共卫生防控皆只有模糊笼统的认识。最早的公共卫生意识产生于古罗马。古罗马杰出的城市建筑系统时常为人称道,而其中包括了完备的污水处理系统、公共厕所和供水系统。古罗马人相信预防疾病比治愈疾病更为重要,而清洁能够带来良好的健康。

古罗马人重视卫生与健康长寿,但其尚未达到公共卫生的体系标准。其原因在于彼时人们还不能明晰究竟什么导致了疾病。剑桥大学的PIERS D. MITCHELL教授一针见血地指出:“看起来罗马的卫生体系并没有使人们更健康,它只是使人们闻上去更好了。”(It seems likely that while Roman sanitation may not have made peopleany healthier, they would probably have smelt better.)

因为缺乏对于致病微生物及致病原理的了解,古罗马的卫生体系对于疫情防控难称有效。因而,古罗马时期发生了至少五次规模极大的大瘟疫,甚至最终引向罗马帝国分裂乃至覆灭的部分原因也是一场杀死了近四分之一人口的大瘟疫。

事实上,在西方世界很长的历史当中,人们对于传染病的认识也是错误的。在发现细菌病毒等致病微生物以前,西方医学界信奉“瘴气说”(Miasma),即相信很多疾病都是由有毒的坏空气所产生的。延续了好几个世纪的瘟疫医生(又名鸟嘴医生),可看作公共卫生医生最早的原型。为了隔绝和照看病患,他们需要身着特制的防护服。这类防护服由轻薄的打蜡织物大衣,带有玻璃眼孔的面具和喙状鼻子组成,在面具的鸟嘴处,通常塞满各种草药,樟脑和香料等物质,用以“消灭”人们认为致病的“瘴气”。

人们虽然业已意识到疾病的传染性,但囿于有限的生物医学知识,他们做出的预防和控制手段难称有效。因为不了解病菌的宿主并非只有人类——隔离所内老鼠、跳蚤随处可见——无法阻挡疾病的蔓延;也因为错误的治疗手段——彼时的医生依旧相信水银等有毒物质可治病,相信放血、灌肠等错误的偏方治疗——历史上的疫情死亡率极高,瘟疫医生的形象甚至因而常被视作死神的化身。

无独有偶,在古代中国,医生也将疾病视作外界污秽郁积的疫气所致,安置病人所建的“病坊”也鲜能做到隔绝疫病。

1848年英国政府签署《公共卫生法案》,标志着最早的现代公共卫生体系的成立。公共卫生这个领域也正是在后来百年里一次次与疾病疫情的抗争里,随医学领域的突破而共同进步发展。

隔离之外,呵护“具体的人”

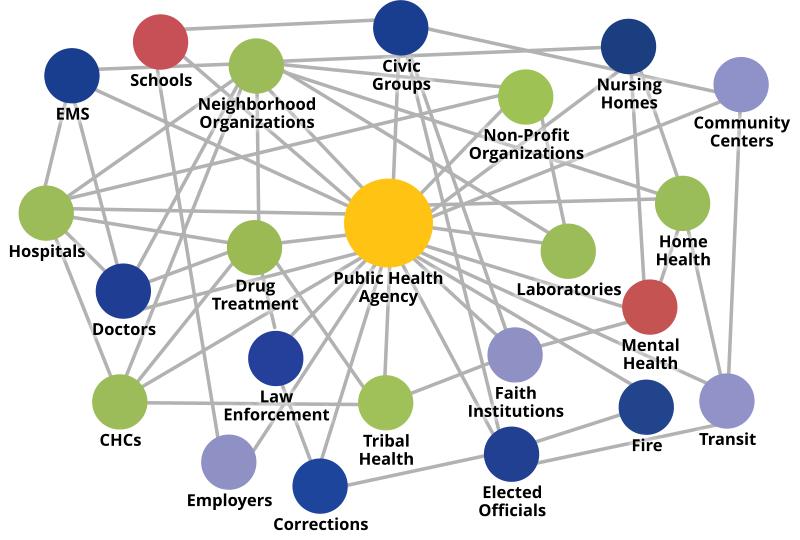

公共卫生,顾名思义,即是致力于“保护和改善人和社区的健康的科学”。而实际上,公共卫生所涉及的工作方面绝不只是通过医疗隔离等手段预防和应对传染病,涉及公共卫生的管理具有极强的专业性,但却又远远超出单纯的医学范畴。除了医疗和科研系统外,它还广泛连接公共管理、应急保障、文化教育、体育运动、舆论宣传、街道社区、环卫城建等若干个社会治理分支系统。

值得一提的是,在美国就有超过30万名公共卫生社会工作者,他们活跃在社区实践的各个角落。因为公共卫生领域所关注的是由大量个体所构成的更庞大的人群,而任何关于人的工作都不能因为社会结构的功能性和秩序性而忽略每个个体的存在与现状。是故回归到个人,以积极的预防和干预来解决弱势群体的环境和健康问题,亦是公共卫生工作者的职责所在。

《黄帝内经》载:“上医治未病。”在每一次的传染病防治过程中,公共卫生对未感染人群的保护作用同样不容小觑。

1918年的大流感曾震惊世界,而美国则是此次流感的重灾区。因此,美国的公共卫生体系在当时面临着不小的挑战。1918年1月,美国堪萨斯州哈斯克尔县的医生迈纳博士发现了一种新型流感病毒,现有药物及治疗方式全然无效,而此前在该地区也出现了大量症状表现相似的“重感冒”患者。此后多名临床医师与研究人员也多次上报发现致病病毒与集中爆发的病人症状的高度相关性。

(图源:《大流感:最致命瘟疫的史诗》)

接到上报后,美国国立卫生研究院即向政府提出“严重型流感”的警告,要求及时隔离患者,阻断传染源。美国红十字会芝加哥分会发出紧急呼吁,要求志愿者帮助照顾病人。芝加哥以及美国其他许多城市关闭剧院,电影院和夜校,并禁止公众聚会。旧金山卫生委员会要求为公众服务的任何人都戴口罩,并强烈建议所有居民在公共场所戴口罩。

流感于美国在1919年2月才渐渐平稳。但遗憾的是,因为彼时世界各国正处于第一次世界大战的交战过程中,公卫医疗的投入严重不足、战争导致的士兵人口流动以及战争敌对关系导致的疫情信息交流闭塞不通,这次大流感最终导致了全球数以亿计的人口感染,千万人丧生的惨痛后果。

从上述案例中不难发现,公卫在疫情防控中所发挥的作用大致可以分为以下四个部分:监察,即发现问题是什么;风险因素识别,即什么导致了问题的发生;干预评估,即做什么能发挥效用,以及最重要的实施,即如何去做。

中国公卫:多难下的探索求新

我国公共卫生由核心单位中国疾病预防控制中心(简称中国疾控中心,Chinese Center for Disease Control and Prevention,CDC)和三千多个地方各级疾控中心和卫生监督机构组成。

建立于2002年1月的中国疾控中心是一个十分年轻的机构。然而在成立仅仅11个月后,震惊世界的SARS(非典)疫情爆发,感染与死亡人数触目惊心。

能够达到分离病毒的BSL3等级的实验室及合格科研人员数量有限,基层防保人员及经费的严重不足,公共设施消毒通风不健全以及对于公所传播的宣传重视不足导致的多起公共厕所聚集感染性事件,信息传递不畅通不够公开导致的大众恐慌……非典的抗疫过程中的种种困难乃至危机,似乎征兆着这个年轻机构和中国公卫人的成长会是一条伴随着疾病挑战与考验的艰难之路。

非典的惨痛教训带来中国公卫体系的反思、改革与投入,中国疾控在近年来的积极成长更是有目共睹。十年后2013的上海等地,一场不明原因肺炎死亡案例,疾控人员废寝忘食翻阅资料文献、投身实验室工作,以极快的速度确认病原体H7N9病毒,迅速破译了病毒的全部基因密码,并以极快的速度研发检测试剂并送往全国。其反应与措施的严密高效性被世界卫生组织评价为“堪称全球典范”。

然而,在今年伊始席卷全球的新冠疫情中,中国疾控中心又一次处在风口浪尖:一些人认为疾控中心“缺乏执行力”,甚至有些“失职”。实际上,这样的批评与其说是揭露了中国疾控的过失,不如说它反映出人们对中国疾控中心的误解。就性质而言,中国疾控中心是一个事业单位。与七十多年历史的美国疾控中心不同,它并不拥有独立的行政职权,无法独自调动国家医疗物资,亦在资源和经费上有所不及。尽管两国的疾控中心在名字上完全一致,但因职能相异,应对公共卫生事件的能力也有所不同。

从另一方面看,对中国疾控中心“执行力”的批评,也体现出人们对其未来发展的期望。或许正是因此,近年来呼唤中国公卫改革的声音越来越多。2月27日,钟南山就在疫情防控专场新闻通气会上表示,此次疫情蔓延,是因为“我国CDC地位太低,只是卫健委领导下的技术部门。在美国,CDC可以直通中央,不需要逐级申报,甚至在特殊情况下可以直接向社会公报。这(指中国疾控中心的现状)是需要改变的,CDC的地位要提高,要有一定的行政权。”可以说,反思疫情当前所暴露出的公卫短板问题,是解决问题、提升防控抗疫能力的关键所在。

教育、人才的培养与投入,也是公卫领域未来发展的重要部分。高校的公共卫生专业设置、学科课程安排需要作出调整,增强投入来改变当下重应急轻预防的现状。事实上,这样的改变与投入也正在发生。

近年来,复旦大学公共卫生学院正致力于“全员、全过程、全方位”复合型卓越人才的培养,实施“人文-基础-临床-预防”跨学科整合模式。2019年,学院被评为“上海高校课程思政领航计划领航学院”。不久前的4月2日,万科企业股资产管理中心投资2亿万科股票(约53亿人民币)的清华大学公共卫生与健康学院正式成立。

通过更多顶级学府的投入与领跑,2020年或将迎来公卫领域一个向上的拐点。只有更多怀抱理想、心怀大众福祉的优秀的人才投入这个专业,公卫的明天才会更好。

资料来源:

[1] Human parasitesin the Roman World: health consequences of conquering an empire PIERS D.MITCHELL Cambridge Core 2015.9

[2]《大流感:最致命瘟疫的史诗》约翰·M·巴里上海世纪出版集团 2013.7

[3] Public Health101 Series: Introduction to Public Health. Centers for Disease Control and Prevention.

[4]从公共卫生管理看一九一八全球大流感 王广坤 https://mp.weixin.qq.com/s/WIDW5XAXlpd0HEjm1EPLMQ

[5]疫情下的中国公共卫生体系

https://mp.weixin.qq.com/s/dY57kqvnI2txJrtMi0NAfg

微信编辑 | 奚文慧

图片来源于网络

往期精彩

海上学府:五个复旦人的百日环游记

疫情中的八方援手:志愿者服务的台前与幕后

原标题:《“公共卫生”和它的世纪之战》