笔者认为:

经过对虚假信息的梳理和对相关罪行法律适用问题的分析,笔者发现,对于编造、故意传播涉疫情虚假信息犯罪在罪名确定上存有争议,例如,有人编造“我被确诊患新型冠状病毒,我要去某人员密集场所传播传染病”,并在信息网络上广为传播,导致卫生检疫等职能部门采取紧急应对措施。

对于该案例,有人认为应认定为编造虚假恐怖信息罪,也有人认为应认定为编造、故意传播虚假信息罪。如何在办理编造、故意传播涉疫情虚假信息犯罪案件时准确认定罪名,成为亟待解决的问题。

由于两个罪名在犯罪主体、犯罪客体、犯罪主观方面的犯罪构成上均一致,除了在信息传播媒介上有差别外,最主要是在信息内容上有区别,因而需要我们厘清“虚假的疫情信息”与“虚假恐怖信息”之间的关系。

笔者认为,二者之间是并列关系,虚假的疫情信息所反馈的危险至多只能达到“严重威胁公众健康”的程度,而虚假恐怖信息所反馈的危险则达到“严重威胁公众生命”的程度。

因此,在《刑法修正案(九)》增设编造、故意传播虚假信息罪后,对于编造、故意传播虚假的疫情信息的行为不应再认定为编造、故意传播虚假恐怖信息罪,只有当某些涉疫情的虚假信息所反馈的危险达到“生化威胁”的程度时,才应认定为编造、故意传播虚假恐怖信息罪。

两种信息相关刑事规范的发展脉络及理解争议

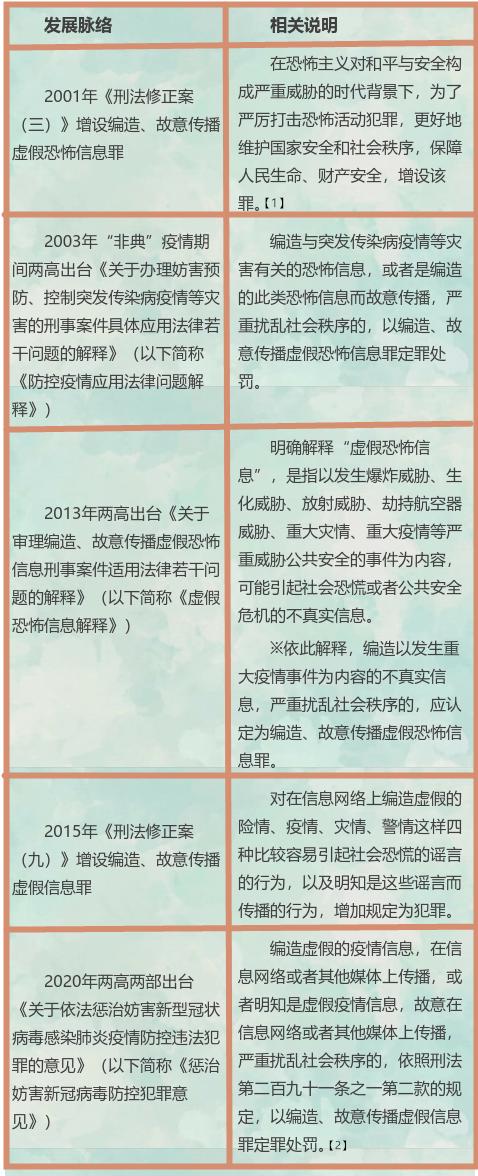

在我们梳理规制编造、故意传播涉疫情虚假信息犯罪的立法及相关司法解释的发展变化中,就会逐渐厘清两个罪名的关系。

两种信息相关刑事规范的发展脉络

《刑法修正案(九)》增设编造、故意传播虚假信息罪后,虚假的疫情信息属于该罪中虚假信息的范畴,但因为《防控疫情应用法律问题解释》和《虚假恐怖信息解释》仍然有效,虚假的重大疫情信息也可以认定为虚假恐怖信息,这就产生了理解上的争议,如何去判断一则与疫情有关的信息是哪种信息进而适用哪个罪名呢?

有人认为:

在《刑法修正案(九)》增设编造、故意传播虚假信息罪之后,需要慎重适用以往的相关司法解释,对于编造、故意传播虚假的“重大灾情、重大疫情”的行为,不能认定为编造、故意传播虚假恐怖信息罪,只能认定为本罪【3】。

也有人认为:

在现行刑法并行规定编造、故意传播虚假恐怖信息罪与编造、故意传播虚假信息罪的情形下,应当通过解释的方式准确认定两罪的界限。

立法将“恐怖信息”与一般性 “虚假信息”区别规定为不同的罪名具有其合理性,基于编造、传播虚假恐怖信息的特殊性,应当规定区别于编造、传播一般性虚假信息犯罪的罪名与法定刑【4】。

还有人认为:

虚假恐怖信息和其他虚假类型的信息所危害的指向是完全一致的,都是公共秩序,两者没有任何差别。

建议取消编造、故意传播虚假恐怖信息罪,将虚假恐怖信息与四类虚假信息整合为“虚假信息”,以尽可能地延伸刑法的打击半径和规制范围【5】。

笔者认为,两种信息之间是并列关系,虚假的疫情信息所反馈的危险至多只能达到“严重威胁公众健康”的程度,而虚假恐怖信息所反馈的危险则达到“严重威胁公众生命”的程度。结合两种信息相关刑事规范的发展脉络可以看出,规制编造、故意传播涉疫情虚假信息犯罪的相关立法及相关司法解释有两个关键的转折点:

一是《防控疫情应用法律问题解释》将虚假的涉疫情信息纳入虚假恐怖信息的范畴。

2003年“非典”疫情期间,为了有效惩治造谣传谣犯罪活动,《防控疫情应用法律问题解释》对恐怖信息进行了扩大解释,将与“非典”疫情这类突然发生,造成或可能造成社会公众健康严重损害的重大的传染病疫情、群体性不明原因疾病以及其他严重影响公众健康的灾害有关的信息纳入到恐怖信息的范畴,在特殊时期内将编造、故意传播涉疫情的反馈出“严重威胁公众健康”的虚假信息与反馈出“严重威胁公众生命”的虚假恐怖信息的行为一同对待,是有其合理性的。

二是《刑法修正案(九)》将虚假的疫情信息从虚假恐怖信息的分离出来单独规定。

《刑法修正案(九)》增设编造、故意传播虚假信息罪,对在信息网络上编造、故意传播虚假的险情、疫情、灾情、警情四种比较容易引起社会恐慌的谣言的行为进行专门规制,将编造、故意传播涉疫情的反馈出“严重威胁公众健康”的虚假信息与反馈出“严重威胁公众生命”的虚假恐怖信息的行为区别对待,在扩大犯罪圈的同时也体现出刑法对公民生命权的格外保护。

因此,笔者认为,在《刑法修正案(九)》增设编造、故意传播虚假信息罪后,对于编造、故意传播虚假的疫情信息的行为不应再认定为编造、故意传播虚假恐怖信息罪【6】。

对虚假的疫情信息不应再认定为虚假恐怖信息

虚假恐怖信息所反馈的危险达到了“严重威胁公众生命”的程度

我国《刑法》并没有对恐怖信息明确定义,我们可以结合《反恐怖主义法》中对“恐怖主义”和“恐怖活动”的定义以及刑法中多个罪名中的“恐怖”一词对恐怖信息这一概念进行解释。

笔者认为,《刑法》中的恐怖信息是指能够反馈出恐怖主义性质的意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害而足以引起社会公众恐慌的信息。对虚假恐怖信息的理解,首先要看到其与一般虚假信息不同的“恐怖性”特征,当恐怖信息中所反馈的事件在现实中发生时,会“严重威胁公众生命”。该信息一经发布,就足以使大多数人惊慌害怕【7】。 即使有的恐怖信息并不以造成人员伤亡为目的,但是由于该事件的发生会严重威胁公共安全,因而不可避免的有可能造成人员伤亡,这是发动恐怖活动的行为人所避免不了的,因而该类信息所反馈的危险仍能够达到“严重威胁公众生命”的程度。

为了更好地说明虚假恐怖信息所反馈出的恐怖程度,笔者在“北大法宝-中国法律检索系统检索”数据库和“威科先行·法律信息库”检索了《刑法修正案(九)》施行以该罪名为案由的司法案例,筛选出38个案例,选取其中几个案例进行探讨。

1.“恐怖袭击”类的虚假恐怖信息

案例一:

被告人汤某某拨打“110”报警电话,编造有人在王府井路口恐怖袭击,后在公安机关尚未向其当面核实报警内容的情况下擅自离开现场,致使公安机关采取紧急应对措施,严重扰乱了社会秩序。法院认定其构成编造虚假恐怖信息罪【8】。

在笔者筛选出的38个案例中,其中有7个案例【9】是行为人编造、故意传播“要制造恐怖惊天刑事大案”“某地有恐怖分子”“某地会发生恐怖袭击”“某恐怖组织”之类与恐怖活动有关的虚假信息,这类信息中基本上都带有“恐怖”这一词,结合案件情节让人很容易联想到恐怖活动,从而产生恐慌,法院认定其构成编造虚假恐怖信息罪。

2.“爆炸”类的虚假恐怖信息

案例二:

被告人江某某酒后无故拨打政府热线电话,并在电话中谎称该在某地铁口放置了2个煤气罐,扬言要在该地铁口实施爆炸,严重扰乱社会秩序,法院认定其构成编造虚假恐怖信息罪【10】。

在笔者筛选出的38个案例中,有27个案例【11】都是行为人编造、故意传播“某地(火车站、飞机、大厦等)有炸弹”“我在某地安装了炸弹”“我要炸某地”之类的以发生爆炸威胁事件为内容的虚假信息,法院认定其构成编造、故意传播虚假恐怖信息罪,笔者也初步查看了以该罪为案由的其他案例,绝大多数也是这一类信息。为什么行为人在虚构恐怖信息时总是选取与爆炸有关的信息?

笔者认为,这是因为这些信息与前述案例中的虚假险情、疫情、灾情、警情信息有明显区别,相信我们每一个人都谈“炸”色变,以发生爆炸威胁事件为内容的信息能让我们感受到自己的生命受到了严重威胁,生化威胁、放射威胁信息也是同样如此,让我们惊闻此事便觉恐慌,它会使每个接受该信息的个体感到这个危险马上就会出现,从而引起一定社会恐慌【12】。

所以需要对编造、故意传播虚假的爆炸威胁、生化威胁、放射威胁等严重威胁公共安全的恐怖信息,严重扰乱社会秩序的,以编造、故意传播虚假恐怖信息罪定罪处罚。

3.其他类的虚假恐怖信息

案例三:

被告人黄某多次通过电话、短信等方式向民警等宣称,要去幼儿园等人多的地方以“杀死几十个娃儿”、“弄死几个算几个”等极端手段报复社会以发泄自身不满情绪。致使公安机关采取紧急应对措施,配合全市中小学校、幼儿园加强安全防范工作。法院认定其构成编造虚假恐怖信息罪【13】。

在笔者筛选出的38个案例中,还有3个案例【14】是行为人编造、故意传播“要在某公共交通上放火”“要杀死几十人”之类的虚假信息,这类虚假信息没有“恐怖”“爆炸”的字眼,但却清晰地反馈出行为人意图实施造成人员伤亡活动的信号,达到“严重威胁社会公众生命”的程度,可能引起社会恐慌或公共安全危机,发生严重扰乱社会秩序的后果,因而其构成编造虚假恐怖信息罪。

有人可能会质疑,假设有人虚构“我要去某地致残几十人,我不会让他们死的”这类似乎并不会威胁到公众生命的信息,还能认定为虚假恐怖信息吗?

笔者认为,答案是肯定的,因为这类信息所反馈的危险不应由行为人来断定,而应由接收该信息的社会公众来判断,当此类事件在现实中发生,社会公众会认为行为人并不能掌握好不剥夺生命的那个度,因而能达到“严重威胁社会公众生命”的程度。

有人可能会接着问,假设某人在荒芜人烟的沙漠建造了一座房子,并且该房屋唯一的居住者已通过某社交平台表明了自己在离房子很远的地方,此时有人虚构“我要炸了这座丑陋的房子”这样的信息是否属于虚假恐怖信息呢?

笔者认为,这一问题的提出是把虚假恐怖信息从《刑法》中抽离出来的想象,《虚假恐怖信息解释》对虚假恐怖信息的解释中明确规定了其是以发生严重威胁公共安全的事件为内容,而这一案例中虚假信息的内容并不会严重威胁公共安全,因而也就不属于虚假恐怖信息。

案例四:

被告人王某某用手机拨打美兰机场问讯处电话,谎称当晚八点多海口飞北京航班上有危险品,严重扰乱社会秩序,法院认定其构成编造虚假恐怖信息罪【15】。

在笔者筛选出的38个案例中,该案例是行为人编造“在某航班上有危险品”而被认定构成编造虚假恐怖信息罪。那如果改编为行为人编造“在某人员密集场所有危险品”,是否还认定其构成编造虚假恐怖信息罪?

笔者认为,在行为人没有明确说明危险品是什么的情况下,我们不能辨别该危险品是哪类危险物质,《刑法》中的危险物质包括毒害性、放射性、传染病病原体等物质,该危险品有可能是容易致死的危险品,该信息反馈出的危险能够达到“严重威胁公众生命”的程度,因而属于虚假恐怖信息,应认定为编造虚假恐怖信息罪。

综上,无论是“恐怖袭击”“爆炸”类的虚假恐怖信息还是其他类的虚假恐怖信息,其具有与一般虚假信息不同的“恐怖性”特征,当恐怖信息中所反馈的事件在现实中发生时,会“严重威胁公众生命”。因此,需要对其进行专门规制并科处更重的刑罚。

虚假的疫情信息所反馈的危险至多达到“严重威胁公众健康”的程度

虚假的疫情信息是指反映传染病与重大疾病的发生、蔓延等情况的不真实信息。有时其可能与虚假的险情信息、警情信息不易区分,所以在确定罪名时《刑法》第二百九十一条之一第二款确定为“编造、故意传播虚假信息罪”而不是“编造、故意传播虚假险情、疫情、灾情、警情罪”【16】 如果这类信息中的事件在现实中发生,虽然也可能让社会公众产生恐惧害怕的心理,但至多能达到“严重威胁公众健康”的程度,而不会严重影响公众生命安全,因而其不具有虚假恐怖信息所具有的“恐怖性”特征,对编造、传播这类虚假信息的行为应当认定为编造、故意传播虚假信息罪。

为了更好地说明虚假信息所反馈出的危险程度,笔者在“北大法宝-中国法律检索系统检索”数据库和“威科先行·法律信息库”检索了《刑法修正案(九)》施行以该罪名为案由的司法案例,筛选出27个案例,大多数案例中的虚假信息是与灾害、事故、警情有关,编造的内容以“某地发生特大命案,XX人死亡”“某地发生特大交通事故”“某地发生地震、洪灾”为代表,仅有1个案例与疫情相关,笔者选取其中两个案例进行探讨。

案例五:

被告人张利文创建微信群后,编辑例如“垃圾压缩站建成后,所有垃圾车将从村经过,极不安全(村道不到4米宽,道路边为密集住宅,村民主要进出道路,村人口大概4000多人);大型垃圾中转站选址在本村良田中心,若建成,60%以上农民将无法种农作物(原2017年,政府规划为试验田);影响学生学习(垃圾站离村小学近,环境污染大,空气臭,无心学习)"等虚假信息在微信群中进行散布,严重扰乱了正常的社会秩序。法院认定四被告人均构成编造、故意传播虚假信息罪【17】。

以案例五为蓝本,假设在新冠肺炎疫情期间,有人编造“新建XX场所会把病毒遗留在我们生活区域内,会造成污染,将终生影响我们的健康。”类的虚假疫情信息,在信息网络上传播,严重扰乱社会秩序的。

笔者认为,其所编造的信息反馈出的危险至多能达到“严重威胁公众健康”的程度,应认定其构成编造、故意传播虚假信息罪。

案例六:

被告人高某某通过网络直播的方式,向观看直播的观众编造并传播吉林市7月13日晚的洪水灾害死亡一百余人、政府故意屏蔽造成丰满区旺起镇通信中断、救灾物资未全部发放到灾民手中的虚假灾情信息,严重扰乱社会秩序。法院认定其构成编造、故意传播虚假信息罪【18】。

以案例六为蓝本,假设在新冠肺炎疫情期间,有人通过网络直播的方式,向观看直播的观众编造并传播“某市因疫情死亡XX人,救灾物资未全部发放到灾民手中”的虚假疫情信息,严重扰乱社会秩序的,

笔者认为,其所编造的信息反馈出的危险至多能达到“严重威胁公众健康”的程度,应认定其构成编造、故意传播虚假信息罪。

案例七:

在新冠病毒疫情期间,有人编造“我被确诊患了新冠病毒,我要去某人员密集场所传播传染病。”的虚假信息并在信息网络上散布,严重扰乱社会秩序。

该案例中的虚假信息能不能被认定为虚假恐怖信息呢?

有的人认为:

此类虚假信息既是虚假的疫情信息,同时也应当认定为虚假恐怖信息,对此类行为按照想象竞合择一重罪处理。

笔者不同意这种观点,案例八中的虚假信息是虚假的疫情信息,而非虚假恐怖信息。因为此类信息所包含的事件在现实中发生时,会“严重威胁公众健康”,而非“严重威胁公众生命”。

有的人会质疑,患新冠病毒肺炎之后也会导致死亡,怎么能认为不会“严重威胁公众生命”呢?

笔者认为,“严重威胁公众生命”是指对公众的普适性威胁,当传染上新冠病毒肺炎后首先是身体健康受到损害,只有病情加重才会导致死亡。

“我要去某人员密集场所传播新冠病毒”所反馈的危险与“我要去某人员密集场所引爆炸弹”“我要将某放射性物质带到某人员密集场所”“我要去某人员密集场所放毒气”等信息所反馈的危险程度不相当,其至多只能到达“严重威胁公众健康”的程度,而达不到“严重威胁公众生命”的程度。在《刑法修正案(九)》增设编造、故意传播虚假信息罪后,对于编造、故意传播虚假的疫情信息的行为不应再认定为编造虚假恐怖信息罪。

那么,假设有人编造“某处有某病毒”,严重扰乱社会秩序的,应如何定性?

笔者认为,虚假恐怖信息包含生化威胁恐怖信息,而生化威胁恐怖信息是指以发生直接施放生化毒剂,或破坏生化工业设施和有毒有害物质运载工具进而引发生化危害为内容,可能引起社会恐慌或者公共安全危机的信息。

某些引起传染病的病毒是可能产生生化威胁的,如:天花、炭疽杆菌、鼠疫等【19】。 因此,存在某些与突发传染病疫情有关的虚假信息所反馈的危险能够达到“生化威胁”程度的可能性,在此情形下应认定其构成编造、故意传播虚假恐怖信息罪。

综上,“新建XX场所会把传染病病毒遗留在我们生活区域内,会造成污染,将终生影响我们的健康。”“某市因疫情死亡XX人”“我要去某人员密集场所传播新冠病毒”类的虚假疫情信息虽然也可能让社会公众产生恐惧害怕的心理,但其所包含的事件在现实中发生至多能达到“严重威胁公众健康”的程度,而不会严重影响公众生命安全,因而对编造、传播这类虚假信息的行为应当认定为编造、故意传播虚假信息罪。但是当某些与疫情有关的虚假信息所反馈的危险达到“生化威胁”的程度时,应认定为编造、故意传播虚假恐怖信息罪。

结论

虚假的疫情信息和虚假恐怖信息相关立法和司法解释的发展变化造成司法实务中办理编造、故意传播涉疫情虚假信息案件认定罪名的争议。

《刑法修正案(九)》增设编造、故意传播虚假信息罪,将虚假的疫情信息从虚假恐怖信息中分离出来单独规定,从两种信息所反馈出的危险程度来看,虚假的疫情信息所反馈的危险至多只能达到“严重威胁公众健康”的程度,而虚假恐怖信息所反馈的危险则达到“严重威胁公众生命”的程度,对编造、故意传播虚假恐怖信息的行为科处更重刑罚体现出刑法对公民生命权的格外保护。

因此,在适用法律时要考虑行为人所编造、传播的信息反馈出的危险到达何种程度进而准确认定罪名。

脚 注

1. 时任全国人民代表大会常委会法制工作委员会副主任胡康生在作关于《中华人民共和国刑法修正案(三)(草案)》的说明时提到增设投放虚假危险物质罪和编造、故意传播虚假恐怖信息罪是“为了惩治向机关、团体、企业、事业单位或者个人以及向公共场所或公共交通工具投放虚假的毒害性、放射性、传染病病原体等物质,或者以爆炸威胁、生化威胁、放射威胁,制造恐怖气氛,或者故意传播恐怖性谣言,扰乱社会秩序的行为。”参见《关于

<中华人民共和国刑法修正案(三)(草案)>的说明》,《中国人大网》,http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2002-01/28/content_5284092.htm,最后访问日期:2020年2月10日。2.参见张晓娜:《全国人大法工委解读《刑法修正案(九)》涉网络条款》,《民主与法制时报》2015年11月15日,第2版。

3.参见张明楷:《刑法学》,北京:法律出版社,2016年,第1060页。

4.参见苏青:《网络谣言的刑法规制:基于

<刑法修正案(九)>的解读》,《当代法学》2017年第1期,第22页。5.参见李怀胜:《编造、传播虚假信息犯罪的罪名体系调整思路》,《重庆邮电大学学报(社会科学版)》2015 年第6期,第43、44页。

6.需要说明的是,编造、故意传播虚假信息罪是选择性罪名,行为人可能实施了编造并传播的行为,也可能没有实施编造行为但实施了明知是虚假的信息而故意传播的行为,因而最后确定的罪名会有区别,由于本文研究的问题主要是虚假的疫情信息与虚假恐怖信息的不同,所以用编造、故意传播虚假信息罪来统称该类罪名,不再分别说明构成编造虚假信息罪和编造、故意传播虚假信息罪。

7.参见鲜铁可:《编造、故意传播虚假恐怖信息罪司法适用辨析》,《人民检察》2013年第22期,第65页。

8.参见(2017)京0101刑初347号刑事判决书。

9.其余6个案例参见(2016)粤0306刑初4523号、(2016)浙0110刑初612号、(2017)京0105刑初1237号、(2017)鄂0525刑初81号、(2018)川0121刑初80号、(2019)京0108刑初552号刑事判决书。

10.参见(2017)鲁0213刑初341号刑事判决书。

11.其余26个案例参见(2016)鲁0211刑初1259号、(2016)京0114刑初987号、(2016)津0110刑初150号、(2017)鲁0783刑初175号、(2017)京02刑终136号、(2017)沪7101刑初374号、(2017)津0104刑初714号、(2017)川0802刑初486号、(2017)川0124刑初662号、(2017)辽7101刑初16号、(2017)沪0115刑初2898号、(2017)浙0782刑初1674号、(2017)青0102刑初237号、(2017)浙0108刑初127号、(2017)京0114刑初499号、(2017)津0116刑初80094号、(2017)苏05刑终301号、(2017)冀0731刑初31号、(2018)鲁1502刑初96号、(2018)沪02刑终295号、(2019)赣7101刑初82号、(2019)粤0111刑初3506号、(2019)甘0104刑初272号、(2019)京0101刑初541号、(2019)川13刑终131号、(2019)湘0121刑初108号刑事判决书。

12.参见时斌:《编造、故意传播虚假恐怖信息罪的客观方面反思与立法完善》,《学术探索》2016年第5期,第89页。

13.参见(2017)川0904刑初69号刑事判决书。

14.其余2个案例参见(2018)京01刑终82号、(2019)陕0526刑初141号刑事判决书。

15.参见(2016)琼0108刑初489号刑事判决书。

16.最高人民法院、最高人民检察院《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定(六)》。

17.参见(2018)粤0513刑初805号刑事判决书。

18.参见(2017)吉0211刑初196号刑事判决书。

19.参见孙玉波、李铁虎、朱振泰、王连军:《生化恐怖威胁谱系研究进展》,《中国安全科学学报》2008年第12期,第8页。

文字:刑庭 李思博

原标题:《专项调研 | 编造、故意传播涉疫情虚假信息犯罪法律适用问题研究》