小早 北京早知道

“老莫”就是这样一种存在

从1954年开业至今

“老莫”就像一个时光亲历者

默默地见证着北京的改变与繁华

悄无声息的为这座城市

记录着她经历的一切

北京人的西餐启蒙

在今天的北京

您想吃上一顿西餐

简直再容易不过

随便走进哪个商场都能

找到装修豪华又正宗的西餐厅

“西餐”对于当时的北京人而言

还是一个非常

新鲜、前卫的词汇

那时人们认为

能吃上一顿“西餐”

是一件很“尊贵”的事情

毕竟那些漂亮的刀叉、杯盏茶碟

以及精致且昂贵的菜品

可不是普通人家能拥有和吃得起的

作为老北京人西餐的启蒙

“老莫”对于讲究情怀的

北京人来说也是很特别的存在

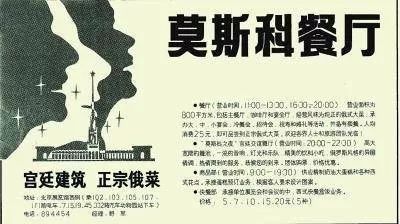

“老莫”的历史

在当时北京

屈指可数的几家西餐厅中

最早开业、名头最响的

非“老莫”莫属了

位于北京展览馆苏联式建筑群的西侧

因为名字过于拗口

渐渐地就被

北京人简化成了“老莫”

不过这样叫起来既亲切还接地气

仿佛“西餐”也跟着入乡随俗

50年代初期

我们国家百废待兴

于是方方面面都

开始向“老大哥”学习

那会儿不是还流行着这么一句口号

“苏联的今天就是我们的明天”

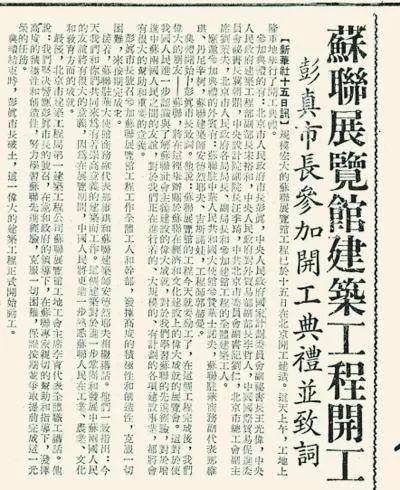

1953年10月

恢宏的北京展览馆工程拉开了序幕

由苏联专家设计的

带着红星和塔尖儿的

北京展览馆建筑群纷纷建起

从工业馆、农业馆、文化馆

到剧场、电影院

无不令人受到震撼

独具特色的苏联式建筑群

令国人震惊的同时

同期开业的北京莫斯科餐厅

更是给当时的北京人留下了深刻印象

在当时的北京日报里曾有一段报道

这样介绍“老莫”

“大餐厅墙上挂着巨幅克里姆林宫油画,油画前有绿色的喷泉。餐厅四壁是嫩绿色大理石,明亮的大玻璃长窗上,垂着白色乔其纱和银灰色天鹅绒的窗帘。餐厅顶上是松枝、松果和雪花组成的石膏花饰。厅中间四根柱子上,包着铜片攒成的生气勃勃的鸟兽。”

“这儿的厨房设备,差不多都是电气化的。有七个大型冰箱,两座大型电灶,还有煮咖啡、烤点心、炸油的各种电炉。厨房每层设有电动运送机,迅速把点心和菜肴送出去。”

——1954年10月7日

《北京日报》1版《在莫斯科餐厅里》

在“老莫”刚开始营业时

是不对外进行开放的

想来这里吃上一顿正宗西餐

要么您是服务苏联的援华专家

要么您是苏联驻华官员

再不济您也得是留学归来的知识分子

否则您就只能在外面看看

用心去想象西餐的滋味

不过随着后来“老莫”逐渐开放

越来越多的普通老百姓

也能在这里感受一回“苏联味”

冷盘、主菜、咖啡、面包、冰淇淋

与中式口味不同的菜品

吃一次也能让人回味大半年

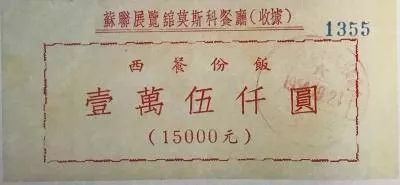

对于当时人均工资

只有四五十快的普通北京人来说

狠下心去吃一次“老莫”

也依然是件了不起的事

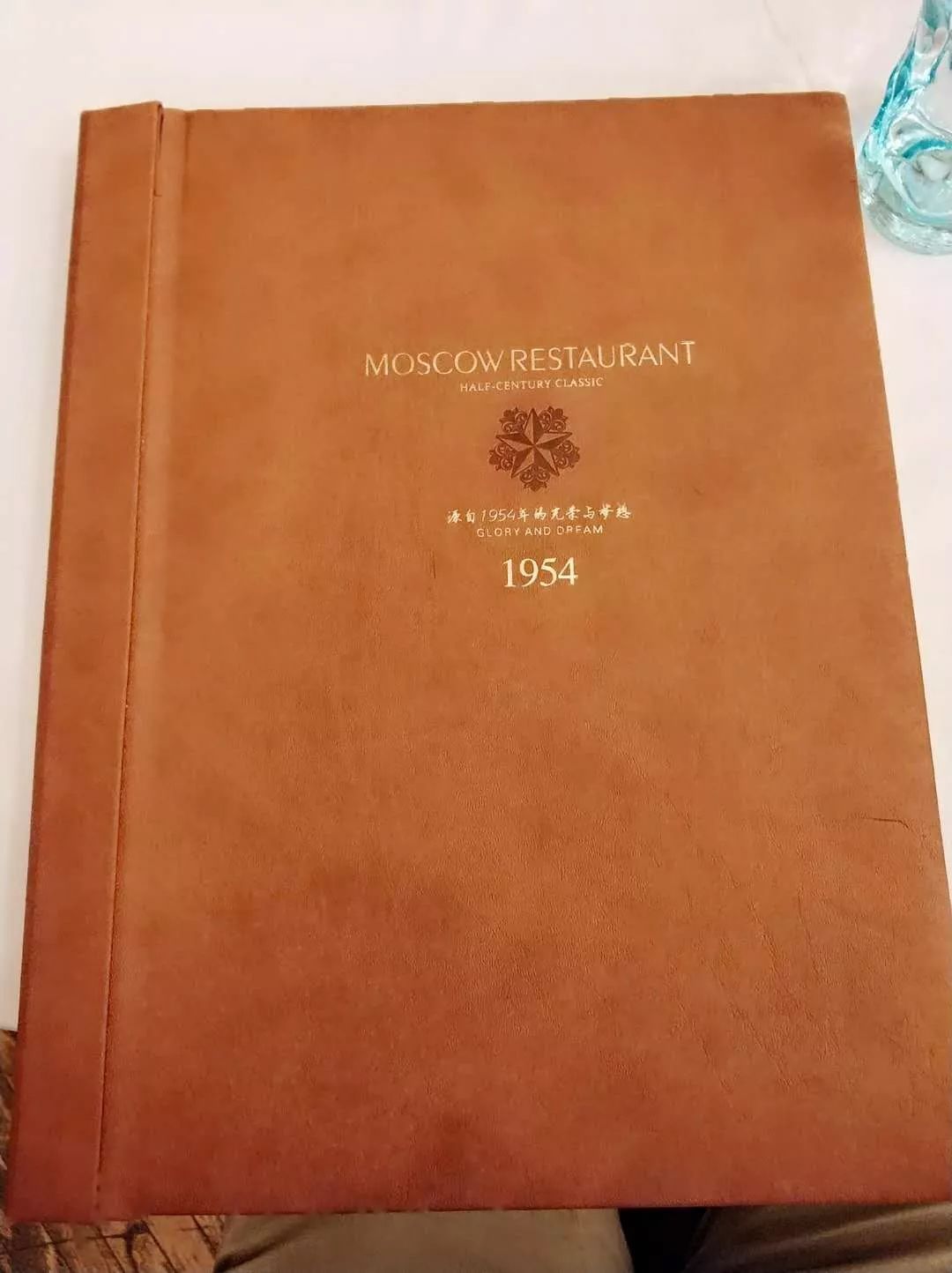

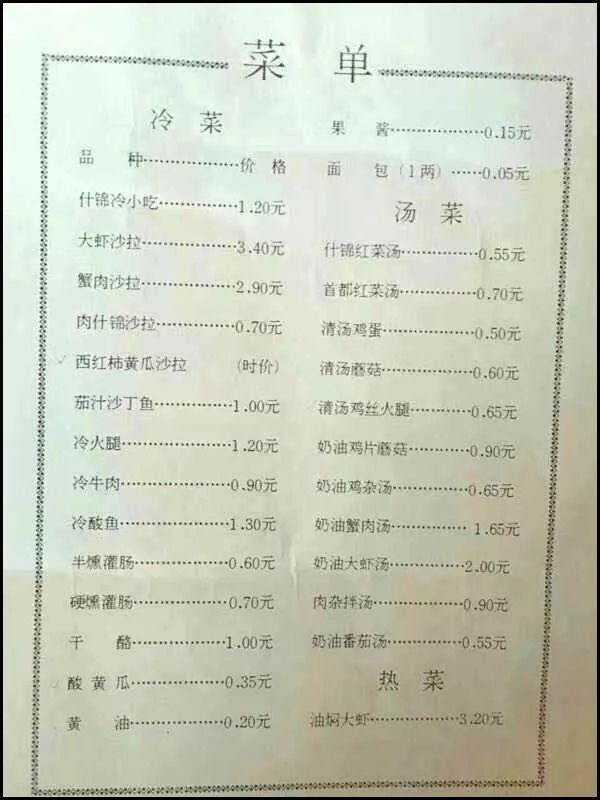

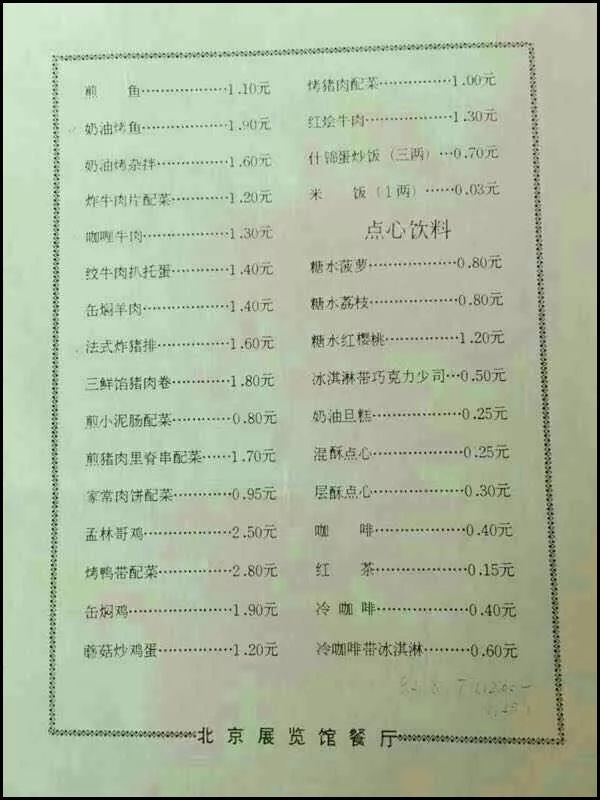

四十年前的“老莫”菜单

与现在设计高档的菜单不同

四十多年前的“老莫”菜单只是

很薄的两张纸

没有华丽的设计、没有精美的外壳

只有最朴实的菜品

别看这小小的菜单不起眼

它却是时间变化的最好见证

会忍不住一笑

几十年光阴如梭

菜单上的数字也不知多了几位

那会儿吃一次“老莫”

没有6块、10块根本吃不下来

而那时北京人均月工资

也不过40~50块而已

看着菜单上那些

在现在看来很普通、随时可吃到的菜品

令人无不感叹时间的奇妙

和城市飞速的发展

几十年弹指一挥间

“老莫”的菜单也从薄薄的纸片

变成了设计用心

装帧精美的高档菜单

北京人的“老莫”情

“老莫”对于北京人来说

不太对胃口的菜品只是怀念的一部分

真正令人难忘的

是在“老莫”中留下的人生经历

朋友聚会、战友离别、情侣求婚

这些对于普通人来说

人生中的重要时刻

几乎都有“老莫”的见证

对出生在八十年代

皇城根儿下长大的北京孩子来说

“老莫”更是他们青春时代的象征

同时也是他们青葱记忆中

最好的记录者

那会儿的北京孩子

都有一句口头禅

“事成之后,请你到‘老莫’吃一顿。”

可见“老莫”在他们的心里

有着无比重要的意义

这种“四海之内皆兄弟”的豪情

不也正是北京人

豪爽性格的最好体现吗?

当岁月流逝

大家重新在“老莫”相聚时

一定也会回想起

曾经在这里留下的豪言壮语

那些嬉笑怒骂

虽已成为过去和记忆

却成为了维系彼此间感情的纽带

也正因如此

北京人对“老莫”的情怀

非三言两语可说尽的

“老莫”在风雨中已走过几十年

它伴随着几代人成长

也见证了北京翻天覆地的变化

未来它也会依然在那儿

像它从前所做的一样

默默无闻的为北京

记录下那些会被人遗忘的点滴

“老莫”给您留下过什么特别的记忆吗?

原标题:《北京人的情怀里,有一种叫做“老莫”。》