甬派君有话说

世界卫生组织总干事谭德塞在当地时间 11 日举行的例行记者会上表示,“新冠肺炎疫情从特征上可称为大流行”。

在人类历史上,疫苗成为所有由病毒产生的流行病的重要克星。甬籍科学家“糖丸爷爷”顾方舟研究的脊灰疫苗,就是其中值得大书特书的一笔。

新冠疫情肆虐全球的当下,回顾顾方舟研发脊灰疫苗的历程,或许能够让我们更深刻地理解“医者仁心”的大爱情怀,对战胜疫情更坚定信心。

春节前夕,甬派记者专程北上采访顾方舟夫人李以莞。这位与丈夫并肩“战疫”的女科学家,向甬派记者回顾了顾方舟与脊灰疫苗的故事。

1951年8月8日,相识四年的他们结婚了,他25岁,她23岁。五天后,他启程赴苏联留学,离别前互勉:在祖国的伟大建设工作中培养感情。

上世纪五十年代末六十年代初,他被派往条件极其艰苦的云南山区建疫苗研究基地。作为团队负责人,他要作表率、定人心。他问她:“愿不愿意来昆明?”“你能去,我也能去。”没有丝毫迟疑,她答应了。

2000年7月21日,“中国消灭脊髓灰质炎证实报告签字仪式”在北京召开。74岁的他代表中国签字。他兑现了对周总理的承诺,对人民有了交代。她比他还要开心。

2019年1月2日,92岁的他离她而去。她给他的挽联上写着:为一大事来,鞠躬尽瘁;做一大事去,泽被子孙。

他叫顾方舟,她叫李以莞,他们是相识于革命年代的同学,是相伴一生的医学伉俪。

1947年,燕京大学高护系学生李以莞在参加学生会活动时,认识了学生会干事、北京医学院(现北大医学院)学生顾方舟。彼时,他21岁,她19岁。

他是学生会里的活跃分子,组织同学唱革命歌曲,跟大家讨论国内外形势。在她眼里,这个男孩很能干,语言表达强,“很会讲大道理”,还都能讲到同学们心里去。

在一次次的学生会活动中,两个年轻人走得越来越近。不过,话题永远围绕着时局、学生活动,活动范围都在学校,两人从未一起出游,哪怕医学院离北海那么近。

1950年5月,顾方舟大学毕业后被分配至大连卫生所,从事痢疾研究。临别前,他说:“有机会,你到大连来。”她回答:“好。”

就这样,1950年12月,她也来到大连,在战伤医院工作,救治从抗美援朝战争受伤的战士。

1951年,在中朝边界展开伤员痢疾防治的他被紧急召回,他将被派往苏联医学科学院病毒研究所学习。留学前夕,他在北京接受培训。

“那个时候,他在北京,我在大连。他给我写信,说要去苏联了,问我愿不愿意来北京和他结婚,如果愿意,就带着他妈妈一起来。”李以莞说。

就这样,没有爱情宣言,1951年8月8日,两个相识四年的年轻人在北京定下终身。五天后,他踏上留学之路。

新婚五天离别四年,相片里“你的方舟”

“我们要在祖国的伟大建设工作中培养感情。”留下勉励的话语,25岁的顾方舟离开北京,坐火车从东北满洲里出发,沿着西伯利亚大铁路来到了莫斯科。

这一别,便是四年。期间,两人没有见过一见面,甚至未曾通过一个电话,只有依靠书信,了解彼此的工作和生活。

他,一天学习、研究十几个小时,常常是天未亮就进了实验室,一直干到晚上十一二点。她,在中国人民志愿军东北军区第五后方医院护理部,救治伤员,直到1953年7月停战。

偶尔,他会在信里夹张照片,写上“赠以莞,你的方舟”。那些信件、照片,被她拿出来看了又看。

1955年9月,他取得苏联医学科学院副博士学位,归国后被派往北京昌平的流行病学研究所。两人终于在北京团聚。

“你能去,我也能去”

回国后不久,顾方舟就被指定主攻一种可怕的疾病——脊髓灰质炎。

脊髓灰质炎首先在江苏南通暴发,全市1680人突然瘫痪,其中大多为儿童。病毒随后迅速扩散到青岛、上海、南宁等地。

对这一疾病,国内大多数医生和医学研究者一无所知,导致误诊率高。即便是被确诊感染了脊灰病毒,也没有治疗措施。一时间,恐慌情绪在全国蔓延。

就这样,1959年3月,他被派往苏联考察脊灰疫苗情况。

当时,国际上存在“死”“活”疫苗两种技术路线。死疫苗已被美国FDA批准上市,但要打三针,每针几十块钱,过一段时间还要补打第四针。要让中国新生儿都能安全注射疫苗,还需要培养专业的队伍,以当时的国力并非易事。活疫苗的成本是死疫苗的千分之一,但因为刚刚发明,药效如何、不良反应有多大,都是未知之数。

把两种技术路线“摸了个通透”之后,顾方舟果断向国内汇报,并建议走活疫苗技术路线。

1959年12月,经卫生部批准,由顾方舟任组长的脊灰活疫苗研究协作组成立。昆明西郊的玉案山,彼时正在筹建医学生物研究所,那里将作为脊灰疫苗生产基地。

当时这片人迹罕至的山林除了猴舍,一片荒芜。顾方舟和同事们只得先住在山洞里,他们给山洞取了个名字“花红洞”,因为满腔热血是那里最多的资源。

顾方舟和他的同事们,筚路蓝缕,胼手胝足,在荒山上平出土地,盖房、种菜、修路。扛木料、运水泥、挑粪施肥、背疫苗下山冷藏,成了科研人员的日常。

条件实在恶劣,新分配来的大学生、中专生、技工中不少人打报告,申请调动。作为团队负责人,顾方舟决定带头把家安在昆明,稳定军心。他问她:“你愿不愿意来?”“你能去,我也能去。”没有丝毫迟疑,李以莞答应了。

1964年,她坐着卡车抵达花红洞,此后一段时间便在基地做细胞培养,与他并肩战斗。不久,他去北京开会,将母亲和大儿子晓东也接到了昆明山区。

从北京到昆明山区,生活条件的落差显而易见,孩子没学上,有时吃饭都困难。每个月发了工资,大家才会坐坐车下山到昆明城里采购日常所需。“我们会去吃汤圆,虽然云南汤圆和宁波汤圆不一样,好歹能解解馋。”李以莞说。

我也是学医的,给孩子试药是必须的

疫苗研究分两个阶段,动物实验和临床试验。临床试验分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三期,其中Ⅰ期临床试验主要观察疫苗对人体是否安全,有无副作用,只需少数人受试。减毒活疫苗发明者赛宾就困在了这一步,研发停滞不前。

为了顺利通过Ⅰ期临床试验,顾方舟和同事们冒着风险,喝下了疫苗溶液。一周过后,生命体征平稳,没有出现任何异常。

然而,更大的难题来了。脊灰的发病者主要是7岁以下儿童,哪里去找适龄的受试者?在顾方舟看来,让别的孩子先试不仗义,那就让自己刚满月的儿子试。

以子试药,一开始李以莞并不知情,只是察觉那段时间丈夫的举动异样。“经常问晓东好不好,吃得怎么样,有没有拉肚子之类的问题。平常可没有这么关注孩子。”

得知真相的她,倒没有一丝责怪。“动物实验、大人试验都没问题,和他一样,我对疫苗的安全性有信心。况且,我也是学医的,疫苗研制要经过严格的临床试验,脊灰疫苗必须得在孩子身上试。”李以莞说,虽然事后有些后怕,但她支持他。

在顾方舟的感召下,实验室同事纷纷给自己适龄的孩子服下疫苗。此后一个月内,同事们上班彼此问候的第一句话是:孩子还好吧?

所幸,一切顺利,试验成功。

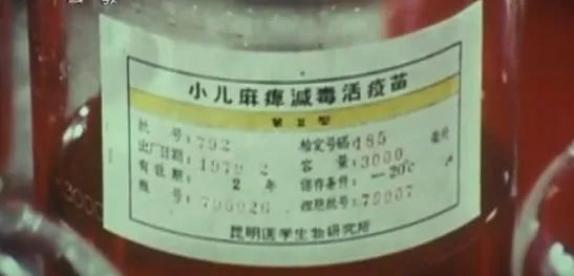

1960年12月,首批500万人份疫苗在全国11个城市推广,发出的疫苗很快遏制住了疾病蔓延的形势,流行高峰削减。

1963年1月17日,《人民日报》刊发消息:小儿麻痹症有预防方法了。

面对好转的疫情,顾方舟没有停下科研的脚步。

疫苗需要冷藏保存,运输的难度大,而且疫苗是液体,使用前还得稀释,也不方便;再者,服用时需要滴在馒头等食品上,如果孩子不吃,就造成浪费。减毒活疫苗的剂型亟需改良。

为了让偏远地区也能用上糖丸疫苗,顾方舟还想出了一个“土办法”运输:将冷冻的糖丸放在保温瓶中。

由此,这颗白色的糖丸迅速扑向祖国的每一个角落。1965年,全国农村逐步推广疫苗, 从此脊髓灰质炎发病率明显下降。1978年中国开始实行计划免疫, 病例数继续呈波浪形下降。

自1981年起,顾方舟从“脊灰”病毒单克隆抗体杂交瘤技术入手研究。1982年,顾方舟研制成功“脊灰”单克隆抗体试剂盒,在“脊灰”病毒单克隆抗体杂交瘤技术上取得成功,并建立起三个血清型、一整套 “脊灰”单抗。

1990年,全国消灭脊髓灰质炎规划开始实施,此后几年病例数逐年快速下降。自1994年9月在湖北襄阳县发生最后一例患者后,至今没有发现由本土野病毒引起的脊髓灰质炎病例。

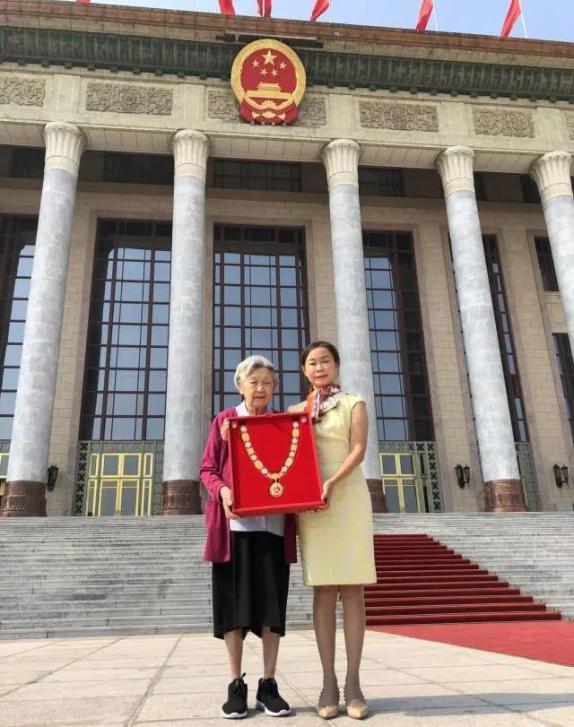

这一天,终于来了。2000年7月21日,世界卫生组织宣布:中国无脊灰!在中国消灭脊髓灰质炎证实报告签字仪式上,74岁的顾方舟作为代表,签下了自己的名字。

他,兑现了对周总理的承诺。

1961年10月,周恩来视察中国医学科学院医学生物学研究所时,他向总理汇报脊灰疫苗生产情况。“我们这个药,要生产足够量,让全国7岁以下的孩子都吃到这个疫苗,这个病就消灭了!”

那一年,顾方舟在医院里遇到一个背着孩子的母亲。那位母亲几乎是冲到他的面前,拽住了他的白大褂:求求你,救救我的孩子,他以后还得走路,参加国家建设啊。

2019年9月,顾方舟被授予“人民科学家”国家荣誉称号。

“‘人民科学家’这份荣誉,是人民对他的认可,老顾一定很高兴。”李以莞说。

甬派原创出品,未经授权不得转载

原标题:《信心,来自医者仁心!顾方舟夫人深情回顾脊灰疫苗诞生》