学人君 學人Scholar

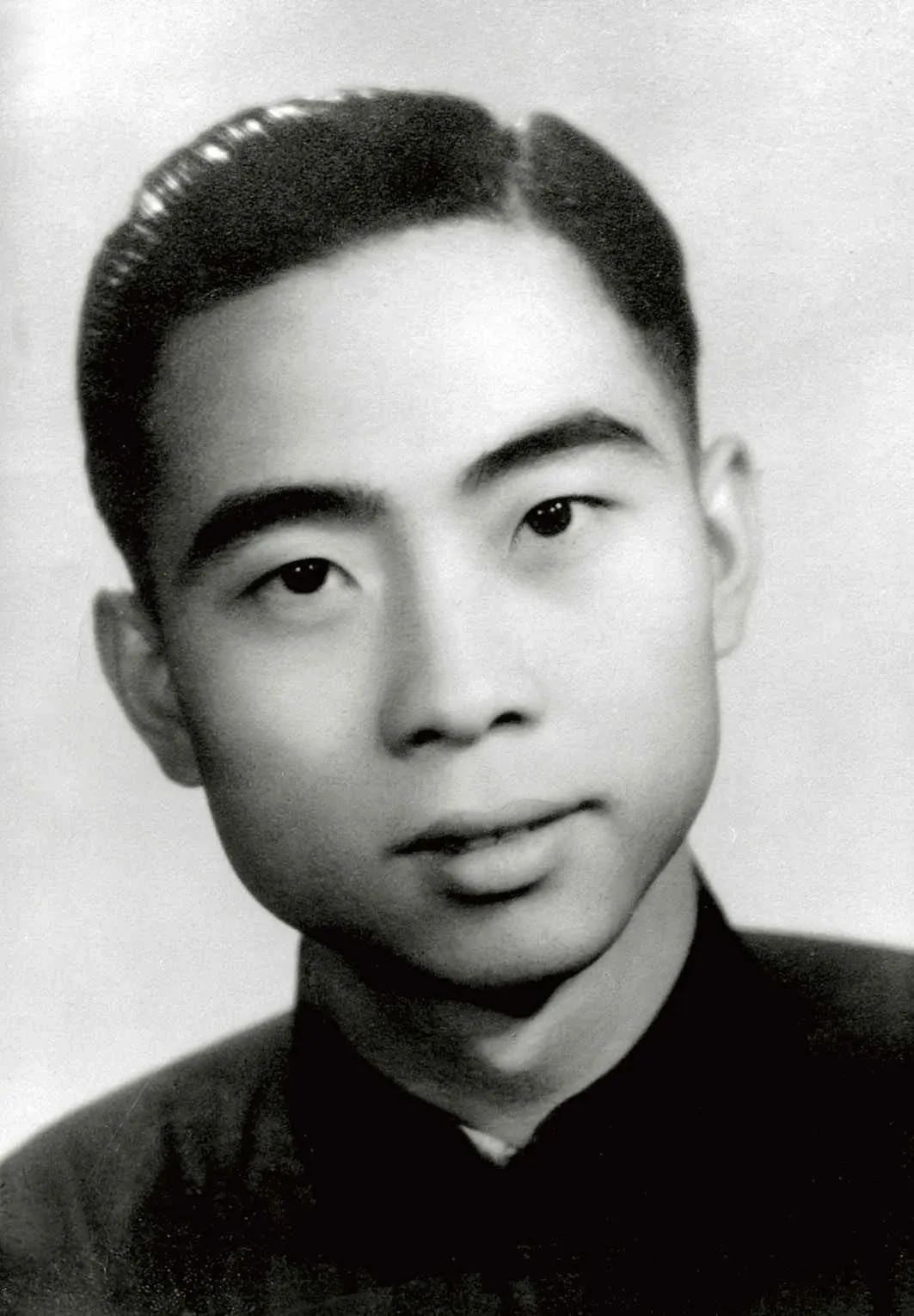

学人君按:2020年3月5日是汪曾祺先生诞辰一百周年,作为忠实读者,学人君从公开资料中选取文字、图片汇编成文以表怀念。

从哪里冒出一个汪曾祺?

汪曾祺,1920年3月5日(农历正月十五元宵节)生于江苏高邮一个旧式地主家庭。祖父汪嘉勋是清朝末科的“拔贡”。父亲汪菊生多才多艺,为人忠厚、随和,于书法、绘画、武术、戏剧、医药、手工艺(如制风筝)都有造诣。汪家特有的文化氛围对汪曾祺的成长起到很关键的作用,他度过了丰富、美好的童年和少年生活。

据汪曾祺的子女描述,汪家当时“算是殷实人家,有两百多间房、两千多亩地和两家中药店、一家布店”。汪曾祺3岁丧母,一直与父亲同睡。家人还给他认了好几个干妈,在寺庙、道观里记名,法名“海鳖”。由于母亲早逝,父亲成为汪曾祺成长路上最为重要的亲人。汪曾祺曾在文中回忆,小学毕业后,到江阴投考南菁中学,宾馆中多臭虫,他的父亲便用蜡烛的油滴杀臭虫,第二天早晨,汪曾祺醒来,见席上多蜡滴,始知父亲一夜未睡。

汪曾祺初中时数学成绩差,他的老师评价说:“阁下的几何,乃桐城派几何。”因他经常跳过论证步骤,直接得出结论。汪曾祺晚年曾写诗说:

“我事写作,原因无它;

从小到大,数学不佳。”

汪曾祺从小在爱的环境中长大,对爱更敏感,以至于他后来评价沈从文说:“他对生活,对人,对祖国的山河草木都充满感情,对什么都爱着,用一颗蔼然仁者之心爱着。”而忽视了沈从文小说中的冷酷与绝望。

虽然世道动乱,但他辗转多地坚持读完了中学。1939年6月的一天,19岁的汪曾祺告别家乡高邮,踏上了漫长而艰难的去昆明的路程。他唯独没有想到,从此一别家乡就是42年。

1980年,汪曾祺笔锋一转,开始源源不断地写家乡的人和事。其时60岁的汪曾祺以故乡高邮为背景,写反映高邮生活的文学作品,一篇接一篇发表,一发而不可收拾,以致有人问:“从哪里冒出一个汪曾祺?”“十年浩劫”刚刚结束,新时期文学界春风刚刚来临,他与众不同风格的作品在文艺界形成一道亮丽的色彩。他如水洗过一般的语言,写故乡风土、记忆人事,以疏放淡远、浑朴和谐为特色,如《异秉》《受戒》《岁寒三友》《大淖记事》等。

1993年,江苏电视台“文学与欣赏”栏目拍摄的《梦故乡》,成为惟一一部完整保存有汪曾祺本人形象和声音的纪录片。

西南联大的“坏学生”

1939年,汪曾祺到荸荠庵躲避日军战火,同时也准备大学入学考试。半年的时间里,除了准备考大学的教科书外,他还带了《猎人笔记》(屠格涅夫)《沈从文小说选》两本书。他感到新鲜,反复阅读。后来汪曾祺说:说得夸张一点,可以说这两本书定了我的终身。这使我对文学形成比较稳定的兴趣,并且对我的风格产生深远的影响。

1939年夏天,汪曾祺取道上海,经香港,过越南,再到昆明参加考试,最终以第一志愿考入西南联大中国文学系。汪曾祺在校成绩极差。学《西洋通史》时,汪曾祺精绘一张马其顿帝国版图,以充作业,被老师评为“美术价值甚高,学术价值全无”,结果第一学期该门考试仅得37分,如第二学期考不到83分以上(即平均60分),只能挂科。结果汪考试时拉了两名历史系同学在旁,居然抄了个85分。

汪曾祺上任何课都不记笔记,大二考英语前,因熬夜抄同学笔记,考试当天一睡不醒,得了零分。汪曾祺经常逃课,去昆明城泡茶馆,即“听他们的戏,喝他们的酒,害他们的病,种他们的花;日常如此,不以为意”。罗常培曾劝系主任朱自清收汪当助教,朱自清说:“汪曾祺连我的课都不上,我怎么能要他当助教?”体育老师马约翰也很反感汪曾祺,给了汪一个不及格。汪曾祺不得不比同学多留校一年。

上大二时,沈从文成为汪曾祺的老师。沈共开了3门课,即各体文习作、创作实习和中国小说史,每门课一学年。汪曾祺后来说:“讲得很糟,可以说沈先生不会讲课。”但汪曾祺从未逃过沈的课。林蒲、穆旦、辛代、杜运燮等人也上过沈从文的课,但沈对汪曾祺另眼相看,汪的小说《灯下》《小学校的钟声》等都是沈推荐发表的。沈还曾给汪的一篇课堂习作打了120分。直到1965年,沈从文还认为:“我可惜年老了,也无学校可去,不然,若教作文,教写短篇小说,也许还会再教出几个汪曾祺的。”

虽然西南联大的生活是清苦的,但不乏充满趣味的轶事。汪曾祺的子女在《老头儿汪曾祺》中说:“到了大学,尽管爸爸生活困顿,没有余资向女生们献殷勤,但是他的才华仍然博得了不止一个女同学的好感。据爸爸的最好的朋友朱德熙先生的夫人何孔敬说,爸爸当时的女友后来在清华教书,一次朱德熙在清华门口还悄悄地向她指明此人,长得白白净净的。后来爸爸失恋,曾经好几天卧床不起。朱德熙夫妇不知该如何劝解,只好隔着窗子悄悄观望,以防不测。”何孔敬在《长相思:朱德熙其人》中也说:“曾祺有过一次失恋,睡在房里两天两夜不起床。房东王老伯吓坏了,以为曾祺失恋想不开了。”后来是朱德熙卖了自己的一本物理书,换来一些钱,硬是把汪曾祺请到小饭馆借酒消愁,这招还真有效,并没有借酒消愁愁更愁,而是浇了愁,没了事。

卖书换钱,汪曾祺和朱德熙似乎不只干过一次,他们还曾“吃”过好几本字典,那时在西南联大,云南飞涨的物价,让学生也好,教师也罢,都穷困潦倒得不行。那时汪曾祺习惯夜里写文章,白天起来泡茶馆。一次日上三竿了,汪曾祺还在躺着,朱德熙夹了厚字典来,叫汪曾祺起来,去吃早饭,两人就一起去旧书店卖了字典,解决了一顿早餐问题。

1944年,由于当局要求这一年的大学毕业生必须作美军翻译官,为陈纳德的飞虎队当一段时间的翻译,随军去缅甸作战,汪曾祺因故未去,最终没能获得毕业证书。为生活计,他在位于昆明北郊的士观音寺的,一个由联大同学办起的“中国建设中学”里当教师,并在此遇到后来的妻子施松卿。后续几年,汪曾祺艰难维生,先后辗转任教于昆明、上海、武汉多所中学。

离开西南联大后,汪曾祺谋生艰难。1946年到上海后,他因找不到工作,一度想自杀。在北平的沈从文知道后,写信骂了汪曾祺一顿,说:“你手中有一枝笔,怕什么!”沈写信给朋友,帮汪找工作,称:“我有个朋友汪曾祺,书读得很好,会画,能写好文章,在联大国文系读过四年书。现在上海教书不遂意。若你们能为想法在博物馆找一工作极好。”经沈从文介绍,汪曾祺结识了著名评论家李健吾,并通过李,与巴金相熟。在沈和李的扶持下,汪曾祺列入京派门墙。

曾受江青“赏识”

1948年汪曾祺赴北平,失业半年,后经沈从文推荐任职于历史博物馆。不久,参加中国人民解放军,随第四野战军工作团南下,在武汉参加文教单位的接管工作,被派往一所女子中学任教。1949年10月后,汪曾祺先后于《北京文艺》《民间文学》等杂志任编辑,1954年创作京剧剧本《范进中举》,获北京市戏剧调演京剧一等奖。1958年划为右派,下放张家口劳动。1960年回京任职农科所,期间绘成《中国马铃薯图谱》等,但画稿毁于“文革”。1961年调北京京剧团任编剧。1963年出版第二本小说集《羊舍的夜晚》。

文革开始不久,因右派问题汪曾祺被关牛棚,但1968年释放,受命修改《芦荡火种》成为样板戏《沙家浜》,他作为主要执笔者受到江青赏识,汪曾祺那时有了受宠若惊的知遇之感。儿子汪朗提到一件事情:“那时在长影拍《沙家浜》,剧团的人大都在长春。有一次江青要开会,特意说如果汪曾祺在长春,要派专机接回北京。其实当时他还在北京。”汪朗认为,父亲是一个摘帽右派,文革中没有打入十八层地狱,这与江青对他的看重很有关系。而且父亲觉得江青懂得一些京剧,对唱词好坏有鉴别力。尽管江青对汪曾祺及京剧团“关怀”备至,但是汪曾祺仍然是战战兢兢,因此,在江青看来,政治上有“前科”的汪曾祺仅仅是可以“控制使用”。

据汪曾祺一九七八年写的材料,在上海修改剧本期间江青曾问汪什么文化程度、多大岁数。《沙家浜》定稿时,江青坐下来就问:“汪曾祺同志,听说你对我有意见?”汪说:“没有。”江青“嗯”了一声说:“哦,没有。”江青对此事始终耿耿于怀,她曾与萧甲说过:“汪曾祺懂得一些声韵,但写了一些陈词滥调,我改了,他不高兴。”直到一九六八年冬天,饰演刁德一的马长礼传达江青指示时,还有这么一条:“汪曾祺可以控制使用,我改了他的唱词,他对我有意见。”京剧团创作室老同事梁清濂回忆道:江青批了“控制使用”,是我事后告诉汪的,他老兄在饭桌上汗如雨下,不说话,脸都白了。当时不是夏天,他出了这么多汗,自己后来解释说,“反右时挨整得了毛病,一紧张就出汗,生理上有反应。”(陈徒手:《汪曾祺的文革十年》)

1977年,汪被疑为“四人帮”余党,接受审查,据汪的子女说:“(汪曾祺)上班时老老实实,回家之后脾气却不小。天天喝酒,喝完酒就骂小人,还常说要把手指头剁下来以‘明志’。”后经审查发现,他与江青政治上没有任何牵连,才得以脱身。

重出文坛

文革后,汪曾祺复出文坛,1978年重新发表小说。1980年,小说《受戒》甫发表即好评如潮,获年度北京文学奖。1981年发表《大淖记事》,获年度全国优秀短篇小说奖、年度北京文学奖,并被译为多种文字。同时陆续发表大量以故乡高邮为背景的小说,也开始大量发表散文、小品文、评论。1985年当选中国作协理事,随作协代表团访问香港。自八十至九十年代,创作、发表、出版均非常活跃。

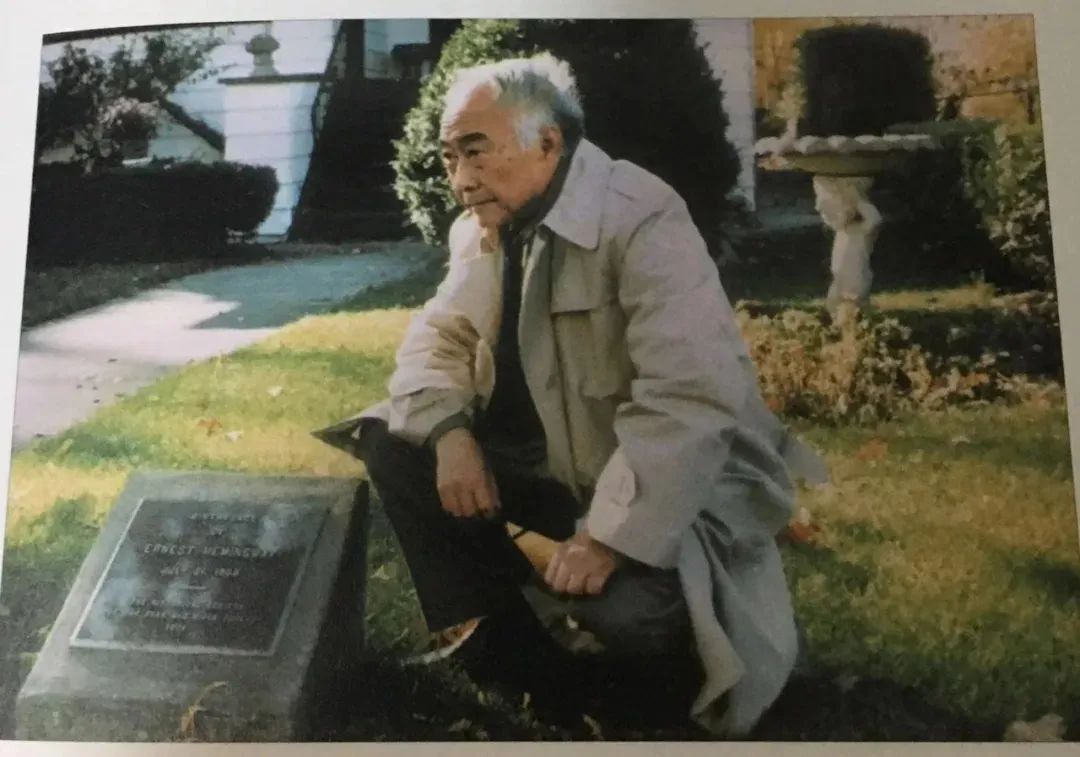

右:汪曾祺和聂华苓(来源:网络)

1987年9月至12月,汪曾祺应邀参加爱荷华大学国际写作计划(International Writing Program),在美国度过了三个多月时间。期间,他经常到“写作计划”支持人聂华苓家里吃饭。聂华苓家的酒和冰块放在什么地方,他都知道。有时去得早,聂在厨房里忙活,安格尔在书房。汪就自己倒一杯威士忌喝起来,汪后来在《遥寄爱荷华》中说“我一边喝着加了冰的威士忌,一边翻阅一大摞华文报纸,蛮惬意”。

汪曾祺自四十年代前期开始文学创作,出版繁多,且多畅销,包括小说集《汪曾祺短篇小说选》《晚饭花集》《茱萸集》《孤蒲深处》,文论集《晚翠文谈》,散文随笔集《浦桥集》《旅食集》《汪曾祺小品》《汪曾祺散文随笔选集》、《榆树村杂记》《草花集》《塔上随笔》《矮纸集》《独坐小品》等。1993年陆建华编选五卷本《汪曾祺文集》,是为汪曾祺前、中期作品的总结及回顾。另有1998年锺敬文、邓九平编《汪曾祺全集》。

汪曾祺的家人

汪曾祺的妻子施松卿(1918-1998),祖籍福建省长乐县,生于马来亚吉兰丹州。1939年,与汪曾祺同一年考入西南联大。在西南联大,她先是读物理系,和杨振宁同过学。后来得了肺结核,一年之后便转到了生物系,她的肺病更为严重,只好休学一年到香港养病,日军攻陷香港,施松卿又带着病体返回昆明。1945年夏天,新加坡已被日军占领,家中经济来源中断,她当时的生活也比较窘迫。毕业之后,为了谋生,她到了“中国建设中学”教书,在这里遇上了汪曾祺。她的老同学许渊冲在回忆文章中如此描述:

“我第一次见到施松卿是在1940年9月的阳宗海滨。那时联大同学组织了一个夏令营,举行了几次跳舞晚会,跳的是圆舞和方舞,就是男女同学围成两个圆圈或者两个方阵,男外女内,手挽着手或背靠着背地边唱边跳。施松卿长得清清秀秀,淡淡的眉毛,细细的眼睛,小巧玲珑,能歌善舞,行屈膝礼时显得妩媚动人,无怪乎有人说她是林黛玉了。”

1949年5月,汪曾祺和施松卿的爱情终于结成正果。没有场面宏大的婚礼,也没有闪烁耀眼的钻戒,他穿着绿军装,她穿了一件白色的确良翻领小衬衫——都是那个年代最普通最常见的装扮——一起去办了结婚手续。

右:汪曾祺晚年家庭合影(来源:网络)

汪曾祺育有三个子女,分别是汪朗(子)、汪明(女)、汪朝(女)。有一种说法,由于汪曾祺出生于元宵节,他在给子女取名时,喜欢用上带“月”的字。

晚年的闲情逸志

汪曾祺爱好书画,乐谈医道,对戏剧与民间文艺也有深入钻研。及至晚年,汪曾祺的爱好只剩下写字、画画和做菜。字画是文人的闲情逸致,而做菜却是主妇的本行。汪曾祺将其结合在一起,充分反映了他对生活的热爱。汪曾祺认为,体力充沛,材料凑手,做几个菜,是很有意思的。写字、画画和做菜给汪曾祺的写作提供了取之不尽的素材,譬如他的《五味》《鱼我所欲也》《昆明菜》等经典散文大多跟饮食文化相关。汪曾祺的饮食文字很少谈某种菜的具体做法,也不怎么谈自己的“美食历程”,只是进行简简单单的介绍,让读者自己去想象其味道,这充分体现了他的写作主张:文章要留白。

晚年的汪曾祺愈受到重视,称呼从“老汪”变成“汪老”,不但小说、散文深受文学评论者肯定,广入文学史,他接近齐白石风格的国画也日渐知名。但据说还是他的孙女汪卉厉害,有一天给他买了只小鸟的工艺品,问她为什么?觉得汪老画的鸟儿一点都不像鸟。汪家人哈哈大笑,笑得最大声的还是汪曾祺。

先生远去

1997年5月12日深夜,汪曾祺突然发病,吐血不止,连夜送入友谊医院抢救,经诊断为因肝硬化引起的食道静脉曲张而造成的弥漫性出血。五月十六日十点十分抢救无效而不幸去世,终年七十七岁。

离世当天,他想喝口茶水,医生不让,他就“撒娇”:皇恩浩荡,赏我一口喝吧。医生勉强同意沾沾嘴唇后,他对小女儿说“给我来一杯,碧绿!透亮!的龙井!”但龙井尚未端来,他就已离世。

投稿、联系邮箱:isixiang@vip.qq.com

原标题:《不灭的智慧与人性的温度——纪念汪曾祺先生100周年诞辰》