战争之后

1598年年末,秀吉的军队回到日本,七年征战几乎一无所获。他们确实掠走了很多朝鲜奴隶,后来这些人或是被迫在农田劳作,或是在奴隶市场被贩卖。他们抓走了有着先进技术的朝鲜陶工,日本的陶瓷工业因此而繁荣。他们带走了大量铜活字,为日后日本印刷业短时间内的蓬勃发展奠定了基础。数千册珍贵图书被掠夺回日本,很多被收入德川家康修建的图书馆,日本人因此掌握了书中的知识。朝鲜的绘画、卷轴和宗教用品同样损失惨重,甚至连石塔和珍木也没有幸免。正是因为这些掠夺来的物品,后来的日本人才会将秀吉的大陆侵略战争称为“陶瓷之战”或“活字之战”。不过,和成千上万丧生的日军士兵(对死亡者数量合理的估计在七万到八万之间,其中一部分死在战场上,更多的人死于艰苦的环境和疾病),以及为了支撑这场战争从日本经济中抽取的巨大财富和资源相比,文化领域的发展只能说是聊胜于无。如果无法攫取大量新土地,如此巨大的代价必定得不偿失,而秀吉的军队没能达成上述目标。因此,日本人将秀吉野心勃勃的征服亚洲之战总结为另外一个词“龙头蛇尾之役”,即开始时雄图壮志,到头来两手空空。

凋敝的朝鲜

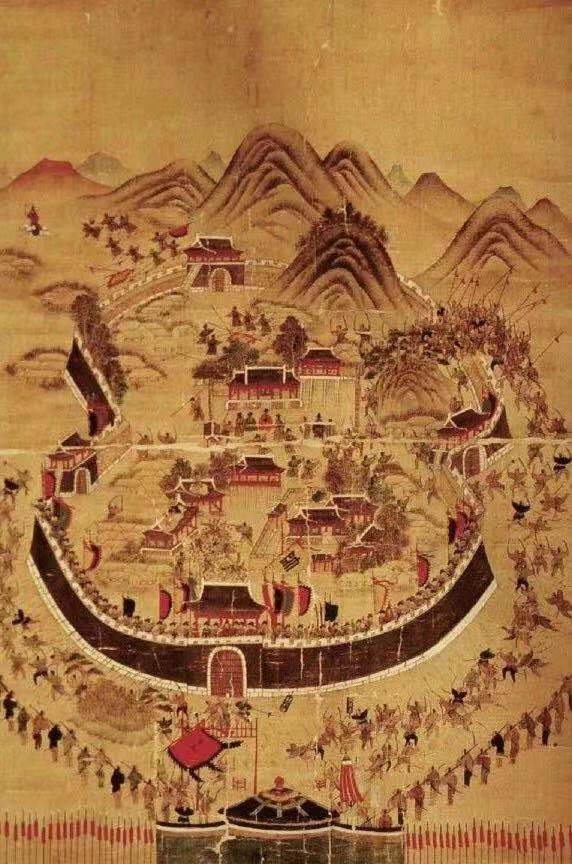

壬辰战争对朝鲜的影响比对日本大得多。直到今天,从财产和人口的损失上看,它仍然是该国经历过的最大灾难。1592—1598年间,成千上万的朝鲜人因秀吉的侵略直接丧生,其中既有浴血疆场的战士,也有手无寸铁的平民。除此之外,战争导致大量人口流离失所,很多人死于接踵而至的饥馑和疾疫,再加上那些被掠为奴隶再也没能回家的人,朝鲜损失的人口很可能高达两百万,大约占全国总人口的20%。

日本人在第二次入侵时推行的焦土政策,以及农民弃田外逃的现象,给朝鲜经济造成了沉重打击,特别是南方的粮仓庆尚道和全罗道。1601年战后第一次量田的结果显示,当时全国只有三十万结(土地面积单位)的田地仍在耕种、纳税,而在1592年战前不久的评估中,这个数字在一百五十万到一百七十万之间。朝鲜农田的损失率高达五分之四,这不仅意味着食物供给严重不足,也意味着政府税收收入大幅减少,而当时的政府急需税金重建国家。朝鲜从未从这次打击中完全恢复过来。战争结束百年之后,它的耕地数量仍然没有恢复到战前水平。战争结束两百五十年后,曾经的王宫(也是国家中心)景福宫仍然是断壁残垣。政府用度不足,缺乏重建的资金。

除了人口骤减和经济凋敝,壬辰倭乱也使朝鲜陷入社会政治动荡期。首先,朝鲜的很多奴婢(根据一份人口调查,当时朝鲜三分之一的人口属于奴婢身份)获得了良人或两班身份。这是因为证明奴婢身份的文书在战争中被日本人或是幸运的奴婢自己销毁了。不过,朝鲜的奴婢数量并没有因此大幅减少,那还要再过百年,直到1894年奴婢制才被彻底废除。可能的原因是,战争中脱离奴婢身份的人稍后再次失去良人身份,或者是原来的良人沦为奴婢,后一种情况是为了获得食物或是逃避政府的重税,他们宁愿以自己和子孙后代的自由为代价,依附于愿意接受他们的地方豪族。对一个自耕农而言,这意味着他要成为佃农,只能依靠一小块土地勉强维持生计,并为这块土地支付固定的田赋。

社会阶层的另一极同样发生了变化。由于财政收入只有战前的一小部分,为了筹措急需的资金,朝廷不得不将两班身份和官职出售给出价最高的人。朝鲜两班的数量因此增长,有资格入仕的人也因此增加。这反过来加剧了党争(随着和平的恢复,暂时平息的党争也死灰复燃),因为政府官职的数量是固定的,而竞争者却变多了。结果,在日本入侵之前已经使朝鲜朝廷分裂的党争,在1600—1650年间达到巅峰,并且一直持续到朝鲜王朝灭亡。党争使朝廷专注于无穷无尽的、琐屑的政治纷争,对外部世界的变化一无所知。

明清易代

虽然秀吉入侵朝鲜一无所获,征服中国的企图更是无从实现,但是战争却以太阁完全无法预见的形式加速了明朝的衰落。为了阻止秀吉的进军,明朝出兵朝鲜,其本已捉襟见肘的财政不得不为此额外消耗大量的人力、物力,超出了其可以负担的极限,最终使其无力应付来自其他地方的威胁。据估计,明朝在1593—1595年第一次出兵朝鲜时花掉了一千万两(约合三十六万八千五百五十公斤)白银;第二次出兵又花掉了一千万两白银。根据另外一种估算,明朝共耗费了两千六百万两白银。如此巨额的财富流失,使战后的国库一贫如洗,严重削弱了明朝抵御内外敌人的能力,因为在16世纪后期,明军士兵要依靠粮饷度日,他们只在每月按时领饷的情况下才会作战。没有银子就等同于没有国防。

明朝在战争初期无法为一支大军提供足够的补给,充分证明了其孱弱,情况因此进一步恶化。由于能够提供的兵力有限,明廷回应朝鲜求援的唯一方法,是从帝国的其他地区调集兵力,拆东墙补西墙。明朝军事力量的变动,对东北地区的影响最大。这里历来是需要重兵把守的多事之地,主要是因为一旦哪个地区的防守有所疏忽,它很可能遭到女真人的劫掠。在16世纪的最后十年里,努尔哈赤统一了女真各部。他拥兵自重,对明朝构成威胁。

明朝意识到努尔哈赤的威胁越来越大,但是由于明军深陷朝鲜,无法抽身,因此除了安抚,别无他法。努尔哈赤安静了一段时间,在此期间巩固自身的地位和实力,明廷眼睁睁看着这一切发生却毫无作为,它知道将发生什么,但是没有足够的资源去阻止。

1616年,该来的还是来了。努尔哈赤起兵反叛,建立后金。然后他开始扩张自己的领土,派军队占领明朝边城,迫使朝廷不得不做出回应。1619年,明廷倾尽全力集结起一支九万人的军队,在复出的经略杨镐的率领下出征东北,希望能够一举击败努尔哈赤,重新控制这片土地。明朝同样希望属国朝鲜派军支援。汉城派出了一万人,不过有所保留,因为它很清楚现在的明朝已经式微,未必能取胜。因此,受命统兵的两位将军(其中一位是在与日本人的战斗中表现不俗的金应瑞)接到命令,战斗开始后尽量后退,如果战事不利可以投降。实际上,他们确实是这么做的。对明朝而言,1619年4月的萨尔浒之战是一场噩梦。

当朝鲜人按照汉城的指令拖延进军时,努尔哈赤的骑兵集中兵力接连挫败了明军的四路攻势,四万六千名明军士兵和包括“大刀”刘在内的两名总兵官殒命。第三名总兵虽然在第一次的屠杀中侥幸生还,但是在随后的交战中丧命。第四位总兵李如柏被言官弹劾,自杀身亡(他在1593年参加过壬辰战争,在兄长李如松的麾下服役)。经略杨镐被朝廷追究战败之责,系狱九年后问斩。

随着明朝的衰落,宣祖之子、1608年即位为王的光海君和东人分裂出来的北人中的大北党,一改朝鲜此前奉行的亲明政策,在衰落的明朝和崛起的后金之间保持平衡。光海君的努力最后成了一场空。1623年,长期失势的西人利用这个议题废黜光海君,拥立其侄子为王,重回亲明路线,史称“仁祖反正”。除了西人自身的政治动机,仁祖反正能够成功,也是因为朝鲜人仍然对明朝忠心耿耿。许多大臣真挚地认为,明朝有恩于朝鲜,因为其在与日本的战争中提供了大量援助。不幸的是,这也为努尔哈赤的继承人皇太极提供了征讨半岛的口实。女真人的第一次出征发生在1627年,1636年再度出兵,因为朝鲜人仍在反抗。当仁祖最终投降后,后金军队回师东北,命令朝鲜人在汉江边为他们立下功德碑,碑的一面用满文,另一面用汉文写道:“天降霜露,载肃载育。惟帝则之,并布威德。”为了表示诚意,朝鲜人不得不送两名王子入后金朝廷为质,定期朝贡,为接下来的征明提供军队,当时这场战争已经基本结束。

行将灭亡的明朝最后孤注一掷,向日本求援。1649年,南明鲁王政权派张遴白为正使,阮美为副使,前往长崎,带着普陀藏经作为礼物,向日本借兵。这个任务最后失败了。长崎的大名对佛经很感兴趣,提出以大笔银子购买。不过,他拒绝承认明使是上国的使臣,对提供军事援助之事丝毫不感兴趣。在港口郁闷地待了一周后,明使得出结论,不应该像商人一样将朝廷贵重之物卖掉。于是,他们登上船,带着无价之宝返回中国。佛经完璧归赵,南明最终灭亡。

明清易代并没有此前的王朝兴替那么惨烈,它甚至被称为“整个中国历史上破坏性最小的王朝更替”。其原因在于明末时北京周围形成了权力真空,满人只需要进来填补即可。不仅如此,掌握权力以后,满人几乎保持原状,因为他们钦佩明朝的风物,无意改变(除了要求穿着满人的服饰和剃发)。实际上,满人自称是伟大传统的捍卫者,而虚弱的明王朝已经无力为其提供保护。除了清初的剃发令,清朝统治下的汉人并没有被描述成“在异族统治下过着悲惨的生活”。

不过,在接下来的几个世纪里,“反清复明”仍然偶尔被提及,而朝鲜人则继续激动地谈论着明朝与自己患难与共的兄弟情谊,他们因为明朝在壬辰战争中提供的帮助而对其感恩戴德,觉得欠下了永世难以还清的债。1865年,一名朝鲜学者写道:“我们的神宗皇帝为了赶走邪恶的侵略者,召集帝国军队,耗尽帝国的资源,收复我国三千里江山。皇帝陛下不吝惜一草一发……自那时起,人们从未忘记要偿还这笔债……即使沧海变桑田,这项义务也永远不会被忘记。”

德川家康的野心

朝鲜之役结束一年多以后,日本的和平岌岌可危。太阁五岁的儿子和继承人丰臣秀赖,同自己的母亲淀殿在大阪城过着几乎与世隔绝的生活。在年轻的继承人成年之前,秀吉在生前任命的五奉行和五大老(最主要的是德川家康和前田利家)负责处理政务,保证秀赖的安全。不过,很快有迹象显示,有人开始蠢蠢欲动。首先,秀吉定下的制度逐渐崩坏。在这个可能发生动荡的时期,越来越多的大老、奉行和许多其他大名离开大阪城,返回各自的领地处理私人事务。然后,到了1599年,前田利家去世。前田是唯一有足够的资历和权力足以抗衡德川家康的重要大名。前田在大阪城的宅邸紧挨着秀赖,他的地位因此得到进一步提升。在五大老中,他是这个无助的年轻继承人最重要的庇护者。前田去世后,德川成了日本最有权势的大名。17世纪初,他利用自己的权力,将秀赖从京都附近的伏见城带到大阪城,将其安置在自己的身边。在接下来的几个月里,五大老之首、五十八岁的德川家康虽然继续声称自己会效忠秀吉和秀赖,但是他的行动越来越清楚地显示,经过同丰臣家十三年的结盟和耐心等待之后,他准备攫取大权。

内战的两大阵营开始划定。一方是德川家康,他被认为是后秀吉时代日本实力最强的大名,得到越来越多的支持,因此实力更胜一筹。支持德川的大名大多在东日本,德川自己的领地也在这里。参加过朝鲜之役的老将,如黑田长政、锅岛直茂、宗义智和对秀吉忠心不二的加藤清正(加藤支持德川的例子,很好地说明了大名仅仅效忠于秀吉本人,因此在他死后迅速改换阵营)。另一方是反对德川的大名们的松散联盟,他们主要来自西日本,以五奉行之一的石田三成为首。同德川一样,石田也宣称自己只是为了维护秀吉的遗产,不过实际上他也怀着夺取统治权的个人野心。支持他的大名包括以下几人:朝鲜之役中的重要人物宇喜多秀家,他是壬辰战争中侵朝日军名义上的总大将,也是五家老之一,曾发誓要保护秀赖;五家老中的另一位毛利辉元,他曾经指挥日本水军同李舜臣交过手;九州的基督教大名小西行长,他在两次入侵中均是先锋,参与谋划了停战期间的大部分外交骗局;泗川之战的胜利者岛津义弘,他割下了大量鼻子作为战利品;小早川秀秋,他是小早川隆景的养子,后者是在1593年的碧蹄馆之战中击败明军的九州大名。年迈的隆景死于1593年,享年六十五岁,没有子嗣。

1600年10月21日,经过前期六次小规模冲突后,来自东、西日本的两大阵营在京都东北一百公里外的关原,展开了一场决定日本历史进程的决战。这是一场大战,参战兵力据说多达十五万,分别是德川家康麾下七万纪律严明的东军和石田三成的八万松散结盟的西军。早上8时,浓雾开始散去,石田军的主力与德川军遭遇。石田把小早川秀秋的部队作为预备队部署在附近的山上,让他看准时机投入战斗。双方鏖战数小时不分胜负。最后,石田点火为号,召小早川秀秋的部队进攻。秀秋没有回应。石田不知道的是,这位二十三岁的大名已经秘密改换阵营。他在稍早时候被黑田长政成功劝诱,转投德川。秀秋等待了片刻,然后率部进攻石田军。最后时刻的叛变使德川占据上风,西军见势不妙,不得不后撤。

关原合战结束后,发生了所谓的“日本史上最大规模的转封”,反对德川的八十七位大名的领地被没收,然后被赏赐给幸运选对阵营的大名。绝大多数被剥夺领地的大名(包括石田三成)或是被杀,或是被勒令切腹。视自杀为不可饶恕之重罪的基督大名小西行长,因为拒绝切腹而被斩首。据说行刑人砍了三次,才终于砍掉他的头。曾经与德川为敌,但是现在愿意听他号令的大名,虽然基本上都被剥夺领地,但是性命无虞。例如,宇喜多秀家被没收家产,放逐到一座名为八丈岛的小岛上,他在那里一直默默活到九十岁。四国领主长宗我部盛亲也被没收领地,他是侵略朝鲜的长宗我部元亲的儿子,元亲于前一年去世。立花宗茂的命运和他相似。毛利辉元是被允许保留部分领地的三大名之一,他保住了位于现在广岛附近的庞大领地的三分之一。积极支持德川的大名们的命运和这些人截然相反,他们获得了丰厚的奖励,一些人的领地石高甚至翻倍。得到赏赐最多的是黑田长政。德川认识到他说服小早川秀秋加入本方阵营的重大意义,此举瞬间扭转了战局,因此将这位三十二岁的大名转封到福冈,新领地的石高几乎是以前的四倍。曾经和小西行长分享九州肥后国的大名加藤清正得到了前者的封地,单独领有该地。五大老之一、已经去世的前田利家的长子前田利长得到了弟弟利政的领地,后者和利长决裂,加入石田的阵营。宣誓效忠德川,但是没有实际参战的大名,只是保住了原先的封地。被斩首的小西行长的女婿宗义智是其中之一,他是被秀吉侵朝军当作跳板的对马岛的领主。宗家在对马岛的统治又延续了两个半世纪。

在这场前所未有的大动乱中,丰臣秀吉之子秀赖没有被废黜。他保住了大阪城及其周边六十五万石的领地,虽然只有他的父亲留下来的三分之一,不过仍然是日本领地最大的大名之一。德川家康知道,除掉这个孩子的时机还未成熟,日本人还没有忘记秀吉的权威。现在离太阁之死不过两年,如果选择在此时彻底颠覆丰臣家,那些刚刚向德川宣誓效忠的大名势必会生叛心,同盟必然瓦解,部分大名会选择站在秀赖一边。从取得关原合战的胜利到灭亡丰臣家,德川耐心地等待了十四年。

日本与朝鲜的再次接触

与此同时,作为确立自己新政权合法性的方法之一,德川开始寻求恢复和朝鲜之间的外交关系。对马岛主宗义智非常欢迎再次和朝鲜接触的命令。长久以来,他的这座以农业为主的贫瘠岛屿,利用朝鲜人赋予的贸易特权来获取大部分生活必需品,他们现在因为和朝鲜间的往来断绝而苦不堪言。对马岛派出少数几人作为第一批前往朝鲜的使臣。他们到达釜山后,或是被抓,或是被立即赶走。考虑到朝鲜人对日本人的敌意,这不足为奇。在战争刚刚结束时,汉城甚至打算出兵远征对马岛,以惩罚它最近的背叛行为。不过,朝鲜的闭关政策没有持续太久。1601年,对马岛派出的第四个使团成功地将书信交到汉城,并且获得了答复。朝鲜政府在回信中写道,如果日本真的希望和平,那么它必须送回在战争期间被掠走的朝鲜百姓。此后双方重新开始沟通,朝鲜于1602年派使臣前往对马岛,调查日本是否真心想要和解,后来又于1605年再次遣使赴日,这次一直前往京都同德川家康会面。使团由受人尊敬的高僧惟正率领,他在壬辰战争期间曾经组织僧兵抗击日军。此次出使取得了实际成果,五千多名朝鲜俘虏得以回国,虽然只占被掳人口的十分之一,不过已经足以安抚朝鲜人,让双方的交涉能够继续下去。

两国间仍然存在着相当大的理解鸿沟。首先,他们对战争的看法差距很大,朝鲜人认为日本是失败的一方,而日本则认为自己达到了“惩罚”朝鲜,从而向明朝展示自身实力的目的,因此多少可以算作胜利。双方对目前外交进展的看法,也存在着不小的差别。最重要的是,他们对本国在世界的位置的认识迥异。双方的交涉均由对马岛的宗家作为中介加以协调,他们积极消除障碍,篡改了部分外交文书,有一些甚至完全是他们伪造的。例如,1606年,他们给汉城送去一封伪造的信函,其中德川家康的头衔是“日本国王”,这相当于承认了明朝皇帝的正统性,也意味着承认日本在中华世界的附庸地位,朝鲜人因此感到满意。宗家的改动还包括一些更加平常的细节。例如,为了避免冒犯朝鲜人,他们会把日本国书的日期改成中国的纪年。反过来,为了让德川幕府满意,宗家会让朝鲜国书的口气更加谦卑。双方都察觉到对马岛在暗中动了手脚,但是为了改善双边关系都假装不知。不过,更加明目张胆的谎言永远都无法被原谅。

朝鲜人绝不会承认自己处于从属地位,即使只是最轻微的暗示也不能接受,而德川幕府认为自己的地位在中国之上,而非之下。17世纪30年代初,宗家发生内讧,对马岛的诡计被公之于众,招致江户幕府的干预。从1635年开始,精通汉字(亚洲的外交文字)的禅宗僧人被派到对马岛监督同朝鲜之间的书信往来。在同一年,日本将军的名号被写作朝鲜和日本都能接受的“日本国大君”英文中的“巨头”(tycoon)一词便源于此。

德川幕府想要恢复同朝鲜之间的外交关系的理由是显而易见的,它可以帮助新政权确立合法性。但是朝鲜人为什么会愿意在战争结束后不久便重启和日本的关系呢?实际上,汉城朝廷的政策,部分受到了壬辰战争期间被掳到日本并于1600年被释放回国的姜沆所著的《看羊录》的影响。在《看羊录》中,姜沆没有掩饰自己对日本人的感情,他对他们恨之入骨。他形容他们是“可怕的民族”,朝鲜人的“宿敌”,日本不过是“狗和猪的巢穴”。但正是因为他们过于危险,因此不能被置之不理。姜沆指出,这是朝鲜过去犯下的最大错误。在整个16世纪,朝廷固守传统政策,对北方边界的重视程度更甚于南方,没能认识到日本人因为穷兵黩武和对火器的娴熟掌握而成了比女真部落更大的威胁。从今往后,“(南方)边界的守备要增强百倍”。姜沆也建议要和战后日本的任何一个政权建立起联系。如若不然,他认为日本会在数十年内再次侵略朝鲜。但是,“由于日本人本性重视联盟,如果我们能够(和日本结盟),或许我们就可以维持百年的和平”。为了建立这样一种联盟,姜沆呼吁重新采取战前的便宜之计,让对马岛和它的领主宗义智处理双方全部关系。不过,朝鲜人现在已经十分清楚,狡猾的宗义智在战前利用中间人的地位为自己谋取利益,最后背叛了朝鲜。他和他的继承人应该被安抚,朝鲜应该给予他们贸易的机会(不过要受到严格监视),这样他们才会依赖朝鲜,从而忠于朝鲜,同安抚边境女真部落的策略如出一辙。但是在允许他们来朝鲜的同时,也必须将他们的活动范围限制在南方海岸特定的贸易区之内,这就可以使日本人没有任何可以获取朝鲜的交通和内陆防御情报的机会,在策划1592年的入侵时,日本人充分利用了他们获取的情报。“为了控制日本人,”姜沆总结道,“首先要控制对马岛,而要控制对马岛,没有比这更好的方法了。”

这些建议成了战后朝鲜对日外交政策的基础。两国的交往被限定在通过对马岛主进行的有限的贸易。此外,当新的朝鲜国王或日本将军继位时,双方会派遣通信使通知对方。德川幕府欢迎朝鲜使臣偶尔来到江户(实际上是应他们的请求前去的),因为幕府可以告诉民众,他们是来自属国朝鲜的朝贡使,从而彰显将军在海外的权威。朝鲜人同样很乐意获得前往日本的机会,因为他们可以趁机搜集该国情报,打探它是否在准备战争。不过,日本人从未正式派使团出使朝鲜,即使他们有意,朝鲜人也不会接受。江户的国书全部由对马岛的使臣转交,他们是唯一被允许踏上朝鲜国土的日本人。不仅如此,一旦到了朝鲜,每个对马岛使臣只能在釜山城外筑有围墙的日本留馆附近活动,而且一直受到监视。朝鲜不允许任何人北上汉城。日本人偶尔会抱怨这些限制,一些大名急于像宗家一样取得同朝鲜贸易的权利,认为汉城应该对和日本做生意持更加开放的态度。但是他们的呼吁没有任何效果。直到19世纪初,经过两个多世纪的和平和稳定后,这种情况再次发生改变,双方暂停了偶尔出使的使团,停止了通过对马岛的贸易,两国关系到了新的低点。