【编者按】

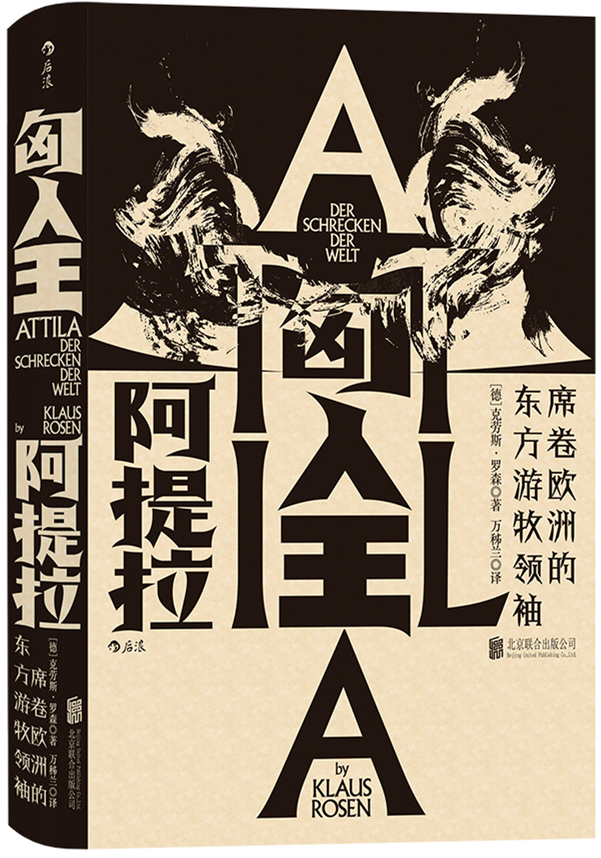

公元5世纪,匈人帝国在阿提拉的带领下,版图达到了极盛。阿提拉像野火一样,从东方匆匆而来,四处劫掠屠杀,散布恐慌,在欧洲留下一片片焦土与废墟,严重威胁了彼时内忧外患的罗马帝国。但在短暂的强盛后,阿提拉在高卢和意大利接连受挫,最终死在新娘的婚床上。他一手建成的匈人王国也随之分崩离析,匈人这个神秘民族迅速消失在历史迷雾中。匈人是谁?他们从何而来?阿提拉又是怎样的人物?德国历史学家克劳斯·罗森所著的《匈人王阿提拉:席卷欧洲的东方游牧领袖》,借助阿米尼乌斯·马尔切利努斯、普罗科庇乌斯及普利斯库斯等罗马史家的史料,叙述了自4世纪匈人西迁至5世纪中叶匈人王国崩溃的历史,多角度为读者还原时人眼中的阿提拉与他的匈人王国。本文摘自新近出版的《匈人王阿提拉:席卷欧洲的东方游牧领袖》中文版,澎湃新闻经出版社授权刊登。

和之前的尤内皮乌斯、阿米阿努斯·马尔切利努斯以及哲罗姆一样,菲洛斯托尔吉乌斯也在神话传说之外思索匈人的起源。之后的历史学家也在研究这个问题,比如普罗科匹厄斯和卡西奥多罗斯(Cassiodorus)——约达尼斯借鉴过他已失传的哥特历史著作。奇怪的是,和前人相比,一百多年后的研究并没有什么太大进展,或许这是因为那些历史学家对已有的研究成果太满意了。但是所有人都在某一点上达成了一致:匈人之所以如此粗野残暴,是因为他们来自遥远的北方。他们的故土位于北冰洋的海岸或者附近。按照古代的观点,北冰洋属于包围世界的大洋的一部分。在5世纪的高卢诗人圣希多尼乌斯·阿波黎纳里斯(Sidonius Apollinaris)看来,451年的阿提拉大军是从北方而非东方侵入高卢的。

古希腊大学者波西多尼(Poseidonius)在公元前1世纪提出了一个理论。5世纪以来,持有这个理论的人认为气候与民族性格存在关联:在寒冷的北方,日照稀少,霜冻令躯体紧缩,这导致血液过量,进而使人勇气大增,同时严寒还会使人思维迟钝。因此,北方人总是不顾及自身的状况,不经考虑就进行野蛮的战斗。罗马帝国时期的许多学者都采纳了这一理论。神学家居鲁士的狄奥多勒(Theodoretus von Kyrrhos)在5世纪上半叶就谈到了“北方的野蛮人”。希腊人与罗马人幸运地居住在气候宜人之地,直至此时都把高卢人和日耳曼人的野蛮看作是“气候影响民族性格”一说的佐证,现在匈人又成了这一理论的最新证据。他们怀着同样强烈的兴趣去侵袭、掠夺南方的居民,因为那里自然条件更好,生活更为舒适,占用他们的财富只是一种带有补偿意味的公正行为,在这种公正下,即使最穷凶极恶的暴行也被当作是理所应当的。

公元前5世纪,历史学家希罗多德在介绍生活在黑海与米欧提斯湖之滨的斯基泰人时,便遗憾地说道,他至今没有碰到任何人能依据自己的亲眼所见告诉他更北区域的详细情况。公元前4世纪的史学家埃福罗斯(Ephorus)和公元1世纪的地理学家斯特拉波(Strabo)也没有更加聪明,不得不承认他们对此一无所知。当斯特拉波谈及流入米欧提斯湖的塔奈斯河,也就是今天的欧亚边界——顿河时,他认为宽阔的顿河河口外的区域之所以几乎不为世人所知是有两点原因的:一是严寒,二是贫瘠的土地。那里只有依赖肉奶生活的游牧民族。自公元前8世纪荷马的记载以来,牛奶就是游牧民的主要饮品,因此,饮用葡萄酒的南方居民嘲笑他们为“酗奶者”,游牧骑兵则是“挤奶骑士”。后来,斯特拉波意识到,多亏了罗马人和帕提亚人,人们至少对高加索山脉另一边的地理情况有了更多的了解。369年,罗马元老叙马库斯(Symmachus)在献给瓦伦提尼安一世的讲话中奉承道:“皇帝将会把罗马帝国在黑海的边境推进至冰冻的斯基泰部落之地和寒冷的顿河流域,并在河上追捕逃亡的流民。”那时还没人知道匈人,也没人想到几年之后,罗马帝国在黑海之滨的处境会发生翻天覆地的变化。

124年,希腊诗人、地理学家狄奥尼修斯(Dionysius)在一首六音步诗中描述了一场地震,并把匈人“移居”到了北冰洋和里海之间。在2世纪下半叶,希腊地理学家克劳狄乌斯· 托勒密(Claudius Ptolemaeus)提到了居于多瑙河下游的巴斯塔奈人和黑海西岸的罗克索拉尼人之间的民族“库诺伊人”(Chunoi)。狄奥尼修斯和托勒密经常被视作古代文献中最早提及匈人名字的人。然而狄奥尼修斯文献的来源并不十分可靠,因为流传下来的手写稿中还有好几个不同的名称。同样有争议的是,托勒密笔下的那个生活在一个为人熟知的地区的“库诺伊人”和370年左右突然从北方草原冒出的匈人是否真的有关联?数年后,人们对入侵者有了足够认知,然后才意识到:“库诺伊”常常被同时用来指代这两个民族,并从中推论出,这两个分别位于亚洲和欧洲的部落在人种上有关联。来自赫拉克利亚的地理学家马尔西安(Marcianus aus Herakleia)则在5世纪初谨慎地做了推断,他采用了托勒密的观点并进行了补充,提到了所谓的“欧洲库诺伊人”这一称呼。

和流行的观点一样,阿米阿努斯·马尔切利努斯认为米欧提斯湖和北冰洋是相连通的。有一次他注意到(依照希罗多德和斯特拉波的说法),在米欧提斯湖的周围,除了已知部族之外还生活着未知的部族,“因为他们在所有部族中是最穷的”。这位历史学家在他关于匈人的补充附录中继承了希腊哲学家的气候学理论和对于北方民族的推论:“流传下来的古代文本中鲜少提及的匈人民族生活在北冰洋边缘、米欧提斯沼泽地带的另一端,生性跋扈粗野。”谁能用历史学家修昔底德(Thukydides)的理论——表面动机和深层原因(aitia and próphasis)——来分析某一历史大事件,谁就能为震动欧洲的匈人狂潮找到深层原因:“寒冷及其带来的贫穷迫使人们释放出了极端残忍的本性。”

当匈人入侵的消息传到罗马帝国境内时,就有传言说攻来的是斯基泰人。按照希罗多德的说法,他们生活在黑海和米欧提斯湖的北边——塔奈斯河和波律斯铁涅斯河(今天的顿河和第聂伯河)之间。希罗多德将斯基泰人分为四个部落,他们最可能是其中的游牧部落。尤内皮乌斯想在他初版的历史著作中给出有关匈人来源的令人信服的信息,然而这是徒劳的。希罗多德提到过,在“游牧斯基泰人”的东边生活着“王族斯基泰人”,尤内皮乌斯便在考察匈人是否和这群“王族”有关系。斯基泰这个名字一直和匈人有着千丝万缕的联系,哲罗姆也把斯基泰人和匈人画了等号,而拜访过阿提拉宫殿的普利斯库斯则在这两个名字之间摇摆不定。这偶尔会造成一些困惑,因为“斯基泰人”也是对哥特人的通行称谓。罗马诗人奥维德(Ovid)被流放至黑海之滨的时代,那里聚居着哥特人,在奥维德看来,那里便是“斯基泰世界”(Scythicus orbis)。在这之前,“斯基泰”已经成为游牧民族的代名词。教会作家凯撒利亚的安德烈(Andreas von Caesarea)在6世纪的头三十年中写了《新约·启示录》的评论,谈及了歌革和玛各这两个末日民族。不只是安布罗斯,其他的基督教作家都认为阿德里安堡之战的胜利者就是先知以西结所预言过的歌革人。《启示录》的作者也接着先知的预言说道:“那一千年完了,撒旦必从监牢里被释放,出来要迷惑四方的列国,就是歌革和玛各,叫他们聚集争战,他们的人数多如海沙。”安德烈意识到:“有些人将歌革和玛各看作来自北方的、被我们称为‘匈人’的斯基泰民族。如我们所见,这些人的数量和战力能够毁灭世上的每一个帝国。”

马萨革泰人是里海东边的另一个草原民族。公元前6世纪,波斯人试图把他们纳入帝国版图,希罗多德也因此对马萨革泰人展开过详尽的描述。亚历山大大帝同他们进行过交战,但是和斯基泰人一样,他们的族名也被视作北方草原游牧民的通称(尽管没有广为流传),这致使人们认为他们存在着生物学上的亲缘关系。因此阿兰人应该是马萨革泰人的后裔,而谈及过马萨革泰人好几次的历史学家普罗科匹厄斯则认为他们是匈人。

尤内皮乌斯对于普罗科匹厄斯这种草率地将匈人归为斯基泰人的做法十分不满。毕竟王族斯基泰人生活在一片为人熟知的区域,他自己也在这期间碰见过匈人,他们的长相有蒙古人的特征。他的第二版著作继续采用了希罗多德的理论:“在斯基泰人生活的平原——哈萨克草原西部——的另一边,人们在跋涉过碎石遍地的土地后,便能遇见生活在高山脚下的一个民族。这个民族中的男人和女人生来就是光头,塌鼻宽下巴。他们说着自己的语言,服饰风格和斯基泰人很像。”这位历史学家描述的显然是蒙古人种。他们胡须、体毛都很稀疏,被误传为秃头。而高山则可能是乌拉尔山或者阿尔泰山,阿尔泰山前便是布满石块的山麓地带——绵延1000千米的哈萨克丘陵,而南部则是半沙漠地带。尤内皮乌斯还提到了第三种常见的说法:匈人是一支来自亚洲,越过辛梅里亚博斯普鲁斯海峡抵达欧洲的民族。尤内皮乌斯的著作已经失传,这些文字都是后人从佐西姆斯(Zosimus)那里摘录的,而佐西姆斯收集整合的尤内皮乌斯初版和再版的著作文稿也是比较粗略的。

417年,教会作家奥罗修斯(Orosius)秉持着这样一种传统观点,他认为匈人的故乡还要在更北的地方,在奥托罗格拉河的发源地和同名的城市那里。依照地理学家托勒密的观点,这片区域在伊莫迪山或塞尔山,即喜马拉雅山脉的南端。“被群山包围, 难以通行”,匈人在那里世代居住,直到“突然为狂躁所驱”,攻打哥特人——奥罗修斯如是说。

俄罗斯的考古学家认为,匈人的祖先生活在贝加尔湖南岸。在公元元年前后,那里较大的聚居点已经有了城市的雏形,有一些聚居点还修建了围墙。有一支民族在此定居,他们以畜牧业和种植业为生。从陪葬品可以看出,他们已经有了社会化的组织。在公元前55年左右,他们分裂为南北两个部落联盟,南部归顺中国,北部西迁,而匈人就是西迁部族的后代。研究者从相对一致的考古成果中得出了“人种相同”的结论。经过漫长的迁徙后,北方部族抵达了阿尔泰山脉和更北边的叶尼塞河中游流域。因为那里在铁器时代末期(4世纪中期左右)出现了匈人的踪迹。

第聂伯河、北顿涅茨河以及顿河、伏尔加河流域也都出现了匈人的踪迹,这说明匈人在不断地西迁。语言学研究也证明,匈人的迁徙始于阿尔泰地区。作为畜牧者,他们不得不进行季节性迁徙。因此对他们来说,到草原上去过游牧生活绝非难事。

如上所述,古代时期的作者已经解释了北方寒冷气候区的民族迁移理论。诗人、地理学家狄奥尼修斯补充道,“当马匹、骡子和羊群都死于严寒时,居民就会扬鞭远行,背井离乡”,任由土地和郁郁葱葱的山头被冬季的风暴蹂躏。人们发现,气候变化有时也导致了匈人西迁。气候学、地理学和植物学的研究证明了这一猜想。日益寒冷的气候导致了旱灾。338到377年,有一场旱灾前后共持续了40年。除了气候变化,还有从蒙古推进到阿尔泰山脉的各部落带来的军事压力。人们毕竟不能低估好战的山区居民在更为富裕的平原居民身上为家乡恶劣的自然条件寻求补偿的欲望。因其掠夺天性而臭名昭著的匈人,便带着这种欲望走出了故乡。

阿尔泰地区的居民属于一个更大的文化圈,这个文化圈受到中国北方区域的影响,混居着有蒙古人种血统的人群。这种混合涉及一个250年来争论不休的问题,那就是匈人和匈奴(一个数百年来威胁着中国北境的蒙古人种游牧民族)之间存在着哪些联系。有一种说法认为匈人是匈奴的后代,或者至少和匈奴有着亲缘关系。但现在这种说法被大多数考古学家和语言学家否定了。然而匈人和匈奴这两个名称在发音上是相近的,可以说,这两种名称在源头上都不是专有的民族名,它们只是对草原骑马民族的统称。外来名随着时间推移会变成专有名,这一过程在其他案例中也有迹可循。生活在6世纪后半叶的拜占庭历史学家阿加提阿斯描写过“匈人”这一名称的变化过程:“斯基泰人”或者“匈人”本是对生活在顿河和喜马拉雅山之间的所有草原民族的通称,而各个民族有着自己传统的专有名。

另一个相似的例子便是哈萨克草原的游牧民族“阿兰人”的称谓。阿米阿努斯·马尔切利努斯在附录中介绍了匈人的情况后,又对“阿兰人”做了富有启发性的评论:“分布在两片大陆——也就是古时欧亚分界线顿河的东西两岸——的阿兰人有着许多不同的部族,这里不再逐一列举。他们尽管在地理空间上相隔甚远,并且作为游牧民族不得不在广阔的区域中迁徙,但‘阿兰人’这个名字在时间长河中逐渐固定为一个专有名。现在所有的游牧民族因其相似的习俗、未开化的生活方式和武装形式被统称为‘阿兰人’。”“阿兰人”因此是不同民族的集合名,他们在广袤的区域中基于相同的生存条件而发展出了相同的生活方式,对手总是有着相同的武器和相同的游牧民族作战策略。这位历史学家没有提及他们有相同的起源和语言,反而通过复数名词“不同的部族 ”(gentes variae)默默地把这个可能性排除在外。他借用被动句式“被统称(cognominantur)为阿兰人”来点明,这个名字一开始是个外来名,后来逐渐变为一个含义广泛的专有名。类似的语言例子“他们接受了单独的专有名”(ad unum concessere vocabulum)也表明了这种发展趋势。

匈人还生活在阿尔泰地区的时候,最迟在西迁之中,就已经发展成了一个多民族联合部落,这使得“匈人”这个称谓和“阿兰人”一样,更容易从外来名转变为专有名。人们估计,他们中百分之二十到二十五的人是蒙古人种。在这样的部落中,通常情况下都有一个主导民族或者霸主民族。来自阿尔泰地区,并带来了自己语言的匈人便是这样的主导民族,他们继承了“匈人”这一称谓。他们是后世希腊文献中记载的“王族匈人”,这个概念与希罗多德的“王族斯基泰人”以及地理学家斯特拉波和托勒密笔下的“王族萨尔马提亚人”相一致。其他大大小小的部族在加入或者臣服于他们后,即便没有舍弃原有的语言,却也将自己称作“匈人”,这时他们便成了王族匈人。因此历史学家普利斯库斯依照自己的经历把这些匈人称为“大杂烩”。他逗留在匈人部落的时候,不仅听到了匈人语,还听到了哥特语和拉丁语,甚至还有人讲希腊语,这令他相当吃惊。在民族大杂烩中还有其他普利斯库斯听不懂的语言,这些语言在他耳朵里和陌生的匈人语别无二致,因此他自己也无法将它们区别开来。因为在西迁的过程中,匈人早就碰上了很多说着迥异语言的民族。若有人想要穿越哈萨克丘陵地带去经商,必须至少带上7个不同语言的翻译。若这人想去南边的高加索山脉,他甚至能体验到26种不同的语言。匈人的军事首领诞生于说着原始匈人语的王族匈人中。他们随后在西方会发展羽翼,增长势力,登上王座。

“大杂烩”也是现代语言学从流传下来的匈人人名中得出的,有关匈人语言来源与归类的结论。匈人语是否和蒙古语或者古突厥语、伊朗语或者古保加尔语相近?即便人种上没有关联,但在语言层面上匈人和匈奴是否有联系?375年,在进攻哥特人的多民族联合军中,那些匈人部族是否说着这种语言?

375年的民族大杂烩告诫人们,在把匈人和其他所谓的匈人部族——比如巴克特里亚和粟特的嚈哒人,或者在357年至359年和波斯人结盟对抗罗马人的匈尼特人——相提并论时要慎重些。普罗科匹厄斯把嚈哒人称为“白匈人”,但是他自己也觉得这个称呼有些怪异,因为这个定居民族在生活方式、外貌特征和政治制度上和其他的匈人毫无共同之处,他们的生活区域甚至都互不相邻。最可能的解释是,他们的这个绰号使人回想起了他们从北方出发、长途跋涉后在波斯帝国的北境找到了新家园的时代。这个绰号又暗示了“匈人”这个指代北方和东方游牧民族的通称的初始含义。

地理学家狄奥尼修斯的一位不知名的传抄者把4世纪或5世纪末北方民族中的徐诺伊人(Thynoi)和彼时名声大作的匈人对换了,或许他把通称“匈人”(等同于“野蛮的北方人”)和后来的民族称谓融合在了一起。之前他便发现了狄奥尼修斯谈及的“斯基泰人”也有双重含义。因为这位地理学家在2世纪撰写地理学方面的地形测绘专著时,历史上的斯基泰人早已消失了。在罗马帝国时代,他们的名字在希腊人和罗马人看来已经变成对于来自北方的野蛮人和来自东方的游牧民族的通称,正如希罗多德及其许多后继者对斯基泰人的描写。因此,“斯基泰人”在文献中也被用来指代哥特人便不足为奇了。在哥特人之后,如上所述,匈人也被称作斯基泰人,除此以外偶尔也被称为马萨革泰人(希罗多德在他的第一本著作中提及过的另一个草原民族)。400年左右,哲学家、演讲家、后来的托勒密大主教,昔兰尼的辛奈西斯(Synesius von Kyrene)在皇帝阿卡狄乌斯和君士坦丁堡元老面前做的演讲中,对丑陋的匈人做了一番荒谬的解读。对于听众来说,这番解读并不合理:不管是盖塔人或者哥特人,还是马萨革泰人或者匈人,他们都是同样的草原民族,有的改名换姓,有的刻意改换容貌,为的是以新的民族身份出现去威慑罗马人。

阿米阿努斯·马尔切利努斯默默地否认了“匈人是斯基泰人或者马萨革泰人”这一观点。有一次他把哥特人称为斯基泰人,而波斯人在他看来也有着斯基泰血统。经过研究后,他对匈人的认知更多地使他想到游牧的撒拉森人——在尤利安皇帝远征波斯的过程中,撒拉森人亦敌亦友。阿米阿努斯·马尔切利努斯也读到过描写其他游牧民族的特征的著作,这使他产生了一个想法:他撰写的历史著作将以375到378年这几年的灾难作为结尾,而他打算在这之前写一篇有关匈人的附录。这么做的原因之一是对于人种的好奇,这种好奇已经驱使他写完了关于撒拉森人、高卢人和波斯人的附录。他在他的色雷斯、黑海区域、埃及和波斯的国家大附录中加入了大量对于其居民和风俗习惯的注释说明。现在他的读者们也该知道,罗马人要面对的是什么样的恶敌,“各种灾难的源头,复仇女神用前所未有、搅乱一切的毁灭之火引发的灾厄”。罗马人已经充分认识到了日耳曼人的野蛮,而匈人在野蛮程度上和日耳曼人相比有过之而无不及。“野蛮至极”——附录的引言如是道。与他生活在同时代的人们——无论是不是基督徒——大谈特谈匈人散播的恐慌,而他们是对的。他还想补充一些其他的作家还未涉及的内容,并计划在一篇附录中详细地研究一下这恐慌的始作俑者。他从匈人的外貌着手,这已经能吓坏任何一个文明人了:

他们的男婴刚刚出生,脸上就被热铁烙下深深的沟痕,这是为了阻断青春期胡须的生长。因此他们成年后没有胡子,毫无雄性魅力,看起来就像阉人一般。他们所有人都四肢发达,虎背熊腰,相貌十分丑陋畸形,以至于被认为是“双足兽”或者像是桥梁栏杆上草草削斫的石像。和他们令人生厌的外表相匹配的是他们粗糙原始的生活方式。他们既不用火也不烹饪佳肴,而是以野

菜根和半生的兽肉为食。他们把生肉夹在大腿和马背之间,短暂地焐热后便即刻吞食。他们从来不把房屋当作栖身之地,反而对其避之不及,似乎在他们眼中房子成了并非日常所需的墓穴。他们甚至没有半所茅舍,只是在高山茂林中游荡,从小他们就习惯了忍受饥寒与焦渴。除非陷入大麻烦,他们绝不会托身于瓦屋之下,因为他们在那里没有安全感。他们穿着用亚麻布或者林鼠皮缝成的部族服饰,在家他们穿得和在外面别无二致……