“能够亲眼看到地球是那么渺小,令我顿开茅塞,这就是最大的哲学,甚至完全打破了我以往所有认知的根基。……光看图片绝不足以有如此领悟,因为图片总受框架的局限。一旦你……把眼球贴近宇宙飞船的窗户,就会看到差不多半个宇宙。……那浩渺无垠的宇宙,一片凄清,根本无法从图片中得见。……那种感觉,倒不是地球有多渺小,而是地球之外的世界有多么广阔。”

阿波罗8号航天员威廉·安德斯(William Anders)在冲出大气层绕月飞行10周返回地球后如此回忆道。

地球升起

地球升起

1968年12月,阿波罗8号宇宙飞船实现了首次登月,这让远在荷兰观看黑白电视直播的弗雷德·斯皮尔激动不已。然而就连斯皮尔自己也没想到,这张由当时的宇航员们拍摄的照片,改变了他的人生轨迹。第一次借助宇航员的镜头在太空中俯瞰地球,让斯皮尔开始反思:我们人类究竟对自己的太空家园做了些什么?对自身的生存环境地球做了些什么?人类是如何陷入增长的极限这个困境的?想回答这几个问题,必然要弄清楚人类世界,甚至整个宇宙是如何发展到现在的,以及历史如何塑造了现状。只有了解了这些,才有可能找到有效改造现实世界之道。这种对整个人类的深切关怀成为斯皮尔探讨大历史理论的源泉。

弗雷德·斯皮尔

弗雷德·斯皮尔

在斯皮尔上学期间,他接受的是古典的荷兰教育,包括拉丁文、古希腊文、英语、法语和德语,还有数学、物理、化学、地理和历史。但所有这些知识都是彼此孤立的,或者说根本不是从某个统一的视角加以陈述。这让斯皮尔第一次从太空看到地球时激动万分又茫然不知所措。斯皮尔意识到,不能再继续固守既有的学科教育,应该有一种思维方式,把所有学科打通,应该找到一种解释自我和周围万事万物得以成形的美妙方式。

受世界史学家威廉·麦克尼尔(WilliamH. McNeill)的支持与启发,从事植物“基因工程”和文化人类学及社会史研究的斯皮尔开始进军大历史领域。在陆续写就了《大历史的结构》》、《大历史原理:能流与复杂性的兴起和消亡》等著作与文章之后,斯皮尔集毕生心血凝结成了这部《大历史与人类的未来》,并在2015年做了全面修订,成为大历史理论框架的基石。

比尔·盖茨与“大历史项目”

比尔·盖茨与“大历史项目”

比尔·盖茨对大历史表现出了非同寻常的兴趣和支持,他曾感叹道:“真希望我年轻的时候就能学到大历史,因为它能为我提供一种思考和阅读的全新方式。它在非常有趣的历史语境中讲述科学,并且解释了如何将科学应用到大量的当下议题之中。”比尔·盖茨将自己的感慨付诸行动,斥巨资资助“大历史项目”(Big History Project),旨在对学生的中学阶段推广大历史教育,目前已在全球数千所大学和中学设立大历史课程。

大历史学派创始人大卫·克里斯蒂安也称赞《大历史与人类的未来》:“这是迄今最好的一本大历史理论著作。从宇宙学到地质学,从生物学到人类历史,大历史将所有学科的核心概念和范式联系起来。它把科学和人文融合成一个现代的、基于科学的起源故事。对于任何想了解迅速发展的新领域的人来说,这都是一次非常必要的阅读。”“斯皮尔带我们向前迈出了重要的一步,他阐释了一种每个人都读得懂的大历史。”(《世界历史杂志》)

大历史理论究竟有多迷人?下面这些文字或许能让我们一窥究竟。

大历史导论

这本书讲大历史,即将人类史置于宇宙史大框架下的历史,从宇宙开端到当今地球上的全部生命。大历史俨然不同于既有的学术界通行的人类史,在大历史中,人类的历史是从整个自然史的视角加以审视的,始于“大爆炸”。做大历史研究,是为万事万物如何演进至今提供现代科学的答案。因此,大历史为读者理解整个人类的历史提供了崭新的叙事,使我们能够为自己在时空中的发展定位,而这是任何其他形式的学术史迄今所无力做到的。此外,大历史还有助于我们创立一种新颖的理论框架,原则上能够将人类全部的科学知识整合其中。

虽然大历史课传授的知识在学术圈里都很容易找到,但这些知识却极少以某种统一的历史叙事形式呈现出来。其原因在于,在过去的200年里,大学业已分化成为数众多的专业和院系。而自20世纪80年代起,从历史学家到天体物理学家都纷纷在专著和文章中书写新的统一的宏大历史综论。

Big History

Big History

要理解本书所提出的历史观,读者有必要先回顾一下历史研究是如何进行的。哈佛大学历史学家唐纳德·奥斯特洛夫斯基(Donald Ostrowski, 1945— )曾言简意赅地指出:“我们不可能准确无误地研究历史,因为历史已经过去了、不在了。”奥斯特洛夫斯基这样说,指明了一个无可否认的事实,即我们对历史的全部认知只能来自当下,因为如果没有当下的知识,我们如何能够认识历史呢?这一原理既适用于宇宙史,也同样适用于人类史。这一历史知识只能潜藏于当下的观点对历史学家而言并非新知,却鲜有清晰的表达。在笔者看来,这一问题在大历史中比在传统历史叙事中更显突出。

因为历史全部的证据只能在当下,所以要创造一种历史叙事就必然意味着要对当下的证据做一番解析,而解析的过程也脱不开自身的历史。之所以如此乃缘于我们要体验周围的环境以及自身的存在都离不开这样的解析过程。结果是,全部历史叙事都是某种形式的重新建构,也因此会随着时间的推移发生改变。还有一点,就是历史研究不可能得出确定无疑的结论,而只能是某种趋近历史真实的真实。换言之,绝对真实的历史叙事根本不存在。这样说好像意味着历史可以无穷多的方式加以审视和解析,但在我看来,倒不是这样。如同其他任何一门科学,检验历史重构真实性的主要依据是其是否,以及在多大程度上,能够以一种极简明、极确切的方式与现存数据相呼应。但有一点也不容否认:任何历史重构都只能涵括经史学家筛选的有限的语境和少许的数据资料。

亚历山大·冯·洪堡在德国柏林奥拉宁堡大街67 号自家的图书馆

亚历山大·冯·洪堡在德国柏林奥拉宁堡大街67 号自家的图书馆

我们全部的历史知识只存于当下还意味着:对于那些曾经发生但却未留下任何痕迹的历史事件,我们不可能有任何认知。甚至对于那些曾发生也确曾留下痕迹的事件,如果还没有被发现或解析,我们同样不具有任何认知。而这样的历史事件可能是最大量地存在的,虽然对此我们永远也无法确认。对历史研究中的这一疑问极少被史学家关注,这一点本身颇令人惊奇。不过话说回来,如果现实情况与此恰恰相反,即对于历史上曾发生的所有事件,我们能够拥有和支配全部的详尽信息,那我们则会被大量存在的信息完全淹没。更进一步,如同威廉·麦克尼尔曾言,从事令人信服的历史重构,其诀窍在很大程度上就是弄清究竟是哪些事件被排除在外了。其结果,全部的历史重构都不过是临时拼凑的斑斑点点,就像地图一般。

要进行令人信服的历史重构,我们至少要做两件事:第一,要弄清数据产生后自身所经历的历史,包括被人发现;第二,要弄清这些数据能够阐明历史中的什么问题。毋庸置疑,任何学术史研究都必定涵括这两项重构的工作,虽然有时这一点并不明白交代。就大历史而言,美国畅销书作家比尔·布莱森(Bill Bryson, 1951— )的《万物简史》(A ShortHistory of Nearly Everything)非常精彩地阐释了前一种历史重构,而大卫·克里斯蒂安的巨著《时间地图:大历史,130亿年前至今》(Maps of Time: An Introductionto Big History)则致力讲述整个历史。与后者不同,布莱森的历史不包括人类史,这可能是因为那时以全球为单位讲述人类史的传统还没有形成。

不可思议的大历史

不可思议的大历史

历史研究,包括大历史研究,是持续不断的有关历史事实的观察和理解的讨论,并凭借这一做法,建构最可信的历史发展图景。这种种建构和叙事正是人们对过去历史的回应。只不过在现实中,这类问题却经常陈述不清,有时干脆被省略了。这样的话,其得出的结论或历史回应就会显得无中生有或凭空而来。比如,《圣经》中的《创世记》(Beresheet/Genesis)对宇宙时空及地球、生命和人类起源的根本问题给出的是宗教神启的答案,但上述问题本身却没有提及。而带着上述问题研究圣经故事,人们就会看清其中有关人类起源问题的讨论,以及对相信这类故事的人们来说其所给予的答案是多么令人信服。若全世界的学者都这样地对宗教故事加以研究,他们也会将宗教神启故事及相信宗教的那些人置于一个崭新的社会科学视角来看待。

现代学者的历史叙事虽然给出的是基于学术的历史回答,但对上述根本问题仍经常三缄其口。不过我们一定要记得,而且要如是教导学生,那就是所有知识,包括大历史知识,都是富有好奇心的人对近乎无穷尽的各种问题求取答案的结果,而求取答案的过程也是一个永无休止的对话且时刻处于某种具体的社会语境之中。确切地说,大多数学术研究并不特别关注那些带根本性的问题,而只试图求解较小较具体的问题,但原则上,哪怕是这些小的问题的答案也应该能够嵌入整体的宏大历史框架内。所以,大历史叙事必然是众多学术研究成果的集合,无论后者的规模是大还是小。

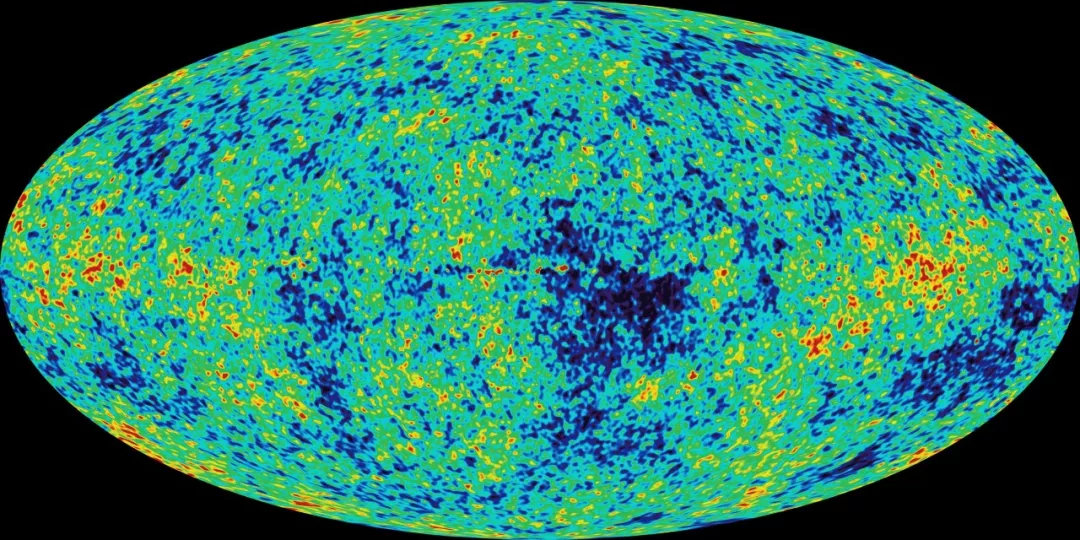

宇宙背景射线的变异说明最早的复杂性已经涌现(来源:美国宇航局)

宇宙背景射线的变异说明最早的复杂性已经涌现(来源:美国宇航局)

人类对历史的建构可能非常不确定,但其唯一可声言确定不移的仍离不开历史。显然,对于未来的发展,我们手头没有任何确凿的数据可以说明,我们所能有的只是在现有数据的基础上勾勒出未来可能的大致轮廓。有人主张当下是可以有确定说法的,但很不幸,所谓当下同样是个稍纵即逝的范畴。我们尽管可以说当下即“现在发生的事”,但一旦我们谈论当下,当下却已经成为过去。这对科学实验也是一样。在从事科学实验的时候,我们想要确定的现实却一劳永逸地过去了。不过,我们能够抓住的—如果我们的工作做得足够好的话—却还有观察数据,而观察数据更具持久性,当然这还取决于我们是否做了恰当的记录。结果,我们对当下的研究无可避免地成为对历史的某种形式的建构。正因此,我们说历史研究是科学知识最杰出的全部。

历史研究无可避免地要使用某种时间框架,只有时间框架确定了,我们才可能依此对业已发生的历史事件进行排序。在过去的数个世纪里,史学家们曾花大力气构建了相对可信的历史时间框架,也因此成为历史的骨架。当然这一历史时间框架是以地球为中心的,而地球围绕太阳的周期性旋转(界定了年)和其本身的自转(界定了日夜)对人而言也成为稳定的标志,让人类能够依此把历史的时间框架进一步划分为日、周、月、年、十年、世纪和千年。就近期大约1 万年的人类史而言,地球的公转和自转基本上还算稳定,不至于对研究者的时间建构造成什么大不了的问题。可一旦我们开始审视大约46 亿年之久的地球的历史,就会发现地球的自转实际上是在不断放缓,而且我们也无法确认其围绕太阳的公转是否也曾发生变化。换言之,历史上的年可能不同于现在,而相比过去,日夜实际上已经缩短了许多。

因为在大历史中,我们要追溯到宇宙的起源——据说是发生在138亿年前,因此远在太阳和地球问世之前——所以上述问题会变得愈发严峻。显然,我们除了从现在和地球的视角观察之外,不可能有其他的办法去追溯宇宙开端留下的早期遗迹。也正因此,我们的大历史建构也无可避免地要以基于地球的时间框架为基,下限为当下或现在。我们根本不可能有任何其他的时间框架来从事建构。因此,大历史叙事的时间框架必然也是以人类为中心的。当然这并不意味着宇宙演化就是以地球为中心展开的,这里只是说大历史的叙事中心依然是现在。

----------------

本文节选自《大历史与人类的未来(修订版)》

大历史与我们的未来(修订版)(见识丛书35)

作者:[荷] 弗雷德•斯皮尔

译者:孙岳

出版时间:2019年6月

中信出版社·见识城邦

大历史可以为我们理解自宇宙大爆炸至今的一切历史提供框架。通常,在学校里,科学和历史是分开教授的——有专门的物理课,也有专门的讲述文明起源的课程——但是大历史打破了这一界限,它将人类的过去置于生命、地球和宇宙的历史之中,已然成为一种解释自我和周围万事万物得以成形的美妙方式,当今世界的任何问题都可以在大历史中得到解释。

从宇宙学到地质学,从生物学到人类历史,《大历史与人类的未来(修订版)》将众多学科的核心概念和范式联系起来,构建大历史框架,解释了大历史运行的原理,为人类的未来提供了新的见解。此外,本书还包含了各种“小历史”和科学观念说明,让我们认识到宏大概念如何与日常生活联系在一起,阐释了一种每个人都读得懂的大历史。

大历史是见识城邦的重要出版产品线,目前除了《大历史与人类的未来》,我们还出版了《时间地图》《起源:万物大历史》《简明大历史》等大历史类型图书↓

-End-

见识城邦

中信出版集团社科人文品牌

为独立思考的人服务