原创 点赞 中国科学院大学

编者按

在华夏文化的长河中,蛇是独特的存在。它是十二生肖之一,“笔走龙蛇”形容其灵动,“灵蛇之珠”喻其珍贵。从古老传说里的人首蛇身,到文物上的蟠虺纹,蛇承载着古人对自然的敬畏、对美好生活的祈愿。蛇类分布广泛、种类繁多,在生态系统中扮演着关键角色。乙巳蛇年至,让我们跟随国科大2023级动物学专业硕士生李茂良(培养单位:中国科学院成都生物研究所)的笔触,以科学的视角再次探寻蛇类世界。

蒙兹灵蛇,断而能续

飞不须冀,行不假足

上腾云霄,下游山岳

逢此明珠,预身龙族

——傅玄《灵蛇铭》

一千多年前,魏晋时的文学家傅玄在他的诗句中赞颂了口衔明珠,报答救命恩人隋侯的灵蛇。他笔下的灵蛇能腾云驾雾、飞天入地,与龙族相差无几。傅玄的描述抓住了蛇“无足”这一最显著特点,但在其他方面的描述却是天马行空,尽管古人早就已经意识到蛇的存在,但对蛇的认知却多凭借想象。

蛇类在我们的世界里,有着极其特殊而复杂的身份。

有人将蛇敬为图腾顶礼膜拜,如华夏民族的先祖——伏羲和女娲就以人首蛇身的样子示人;也有人谈蛇色变,退避三分,正如白蛇传里喝了雄黄酒现出原形的白娘子“吓死”了相公许仙。

在现实生活中,我们也能在各种地方看到蛇的形象:医院和救护车上的“蛇杖”标志、珠宝行业里的蛇形首饰、服饰上的蛇纹图案、《哈利·波特》里的“蛇院”斯莱特林和伏地魔的大蛇“纳吉尼”……如此的例子举不胜举,但似乎很少有人见过或者仔细观察过真正的蛇,可能是因为蛇类实在是一群害羞和神秘的动物。

即使蛇类离我们的生活很近,我们却难以发现蛇的踪迹。那么,蛇类到底是怎样的一类动物?在我们生活的广阔国土上都有哪些奇特的蛇类?蛇年到来,我们一探熟悉又陌生的蛇类世界。

上下滑动查看出土于新疆的唐代人首蛇身女娲伏羲图

(图片来自维基百科)

使用宝石镶嵌的蛇形手表(笔者摄)

什么是蛇

绝大多数情况下,我们可以用以下特征来判断所见到的是一条蛇:(1)由上百枚脊椎骨和肋骨构成的长而无足的身体;(2)分叉而可伸缩的舌头;(3)没有耳朵、眼睑的面部;(4)通身披覆着角质的鳞片。一些蜥蜴也无足,但它们通常都有外耳和眼睑的结构,仔细观察,依然能和蛇相互区别。

蛇类的视力和听力和人类相比都非常不好。蛇的晶状体调节能力很弱,是天生的近视眼,而且蛇的视觉只对运动的物体更为敏感,蛇的外耳和中耳都已经退化消失,几乎不能接收空气传导的声音。蛇类大多通过身体接收地表传来的振动,并且只对较低频的声音敏感。因此,如果你被蛇吓到尖叫,蛇或许不会做出反应——因为它并没有听到你的声音。

点击查看~

玉米蛇(Pantherophis guttatus)的长相基本符合我们对蛇的一般认知(吴帝豪摄)

在现代动物分类学中,蛇类被归属于爬行纲(Reptilia)有鳞目(Squamata)的蛇亚目(Serpentes)之中。

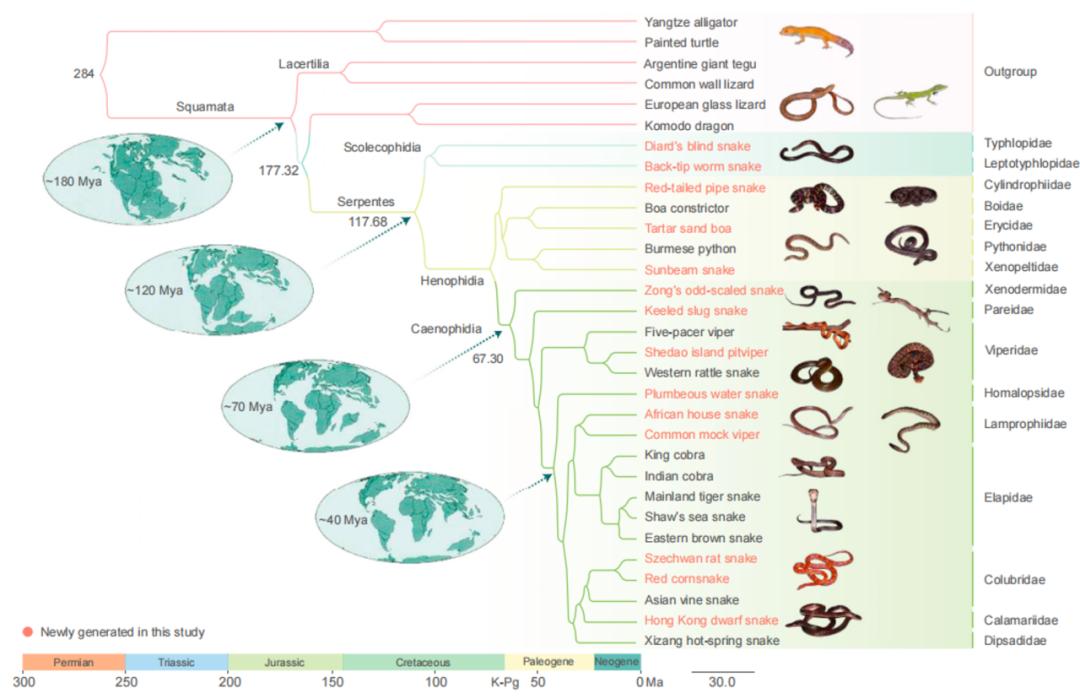

现存所有蛇类的最近共同祖先大约起源于一亿年前的白垩纪时期,目前的研究多支持蛇类的祖先过着穴居生活,并在长期的穴居生活中失去了四肢。在6500万年前的大灭绝事件结束后,蛇类迎来了物种多样性的快速增长。

目前,全世界已知现存的蛇类有4000多种,分布遍及全球除去极地和部分岛屿以外的陆地和海洋,是爬行动物中物种数第二高的类群。

现代蛇类代表类群的分子系统发育树,可以看到大部分蛇类类群都出现在新生代时期(图片来自Cell, 2023)

蛇的一生

蛇的寿命因物种而异。通常来说,体型越大的蛇,寿命也越长。大部分蛇类在理想状况下都能存活10余年的时间,体型巨大的蛇类,例如红尾蚺,可以存活40年甚至更长的时间。

捕食

蛇类和大部分爬行动物一样,一出生就要自己获取食物,捕食的策略深深刻印在了蛇类的基因中。

不同蛇类的捕食方式也有很大区别,一些蛇类捕食小型的猎物,直接咬住猎物后囫囵吞下,一些则用缠绕绞杀的方式杀死并吞食大型的猎物。毒蛇利用毒牙和毒液制服猎物,还有一些特殊的物种演化出了独特的身体结构和捕食行为来提高捕食的效率。

点击查看~

正在吞食淡肩角蟾(Boulenophrys boettgeri)的福建竹叶青蛇(Trimeresurus stejnegeri)(笔者摄)

藏与逃

保护自己也是蛇的一生中最重要的一部分。大部分蛇类拥有两种“技能”,要么让自己与环境融为一体,让天敌擦肩而过也难以被发现,要么在短时间展现强大的爆发力,一溜烟逃出危险区域。

当然,如果被逼无奈,锋利的牙齿、强效的毒液、装死的本领也都将纷纷派上用场。

点击查看~

菜花原矛头蝮(Protobothrops jerdonii)斑驳的花纹与周围的植被十分相似(笔者摄)

成长

蛇的生长伴随着一个最明显的现象——蜕皮。得益于无足的身体,蛇是唯一一类能一次性蜕下一整张旧皮的爬行动物。

蛇类蜕皮的现象在古代就已经被人们观察到。北宋《本草衍义》记载,“蛇蜕,从口退出,眼睛亦退”,就形象地描述了蛇的蜕皮行为。蛇的皮肤从外向内由角质层、生发层和真皮层三层组织构成,其中角质层是没有活性的角化细胞,因此不会随着蛇的生长而成长,它们都由中间的生发层细胞分化而来。

蛇类的蜕皮具有很明显的周期性。当表皮进入更新期时,生发层细胞会快速在旧的角质层下形成新的角质层,当新的外皮准备完毕,蛇就会从头部向后蜕下一条长长的、半透明的角质蛇皮。蜕皮前的蛇通常体色暗淡,而蜕皮之后则焕然一新。因此,蛇类蜕皮的现象在古时也被视作更新与重生的象征。

赤峰锦蛇的蛇蜕(笔者摄)

繁殖

绝大部分蛇类都是有性生殖的物种,但也有蛇类能在单性的环境下进行孤雌生殖。钩盲蛇是目前已知的唯一一种完全进行孤雌生殖的蛇类,它们具有特别的三倍体型的染色体。

自然环境下的蛇类会在一年中特定的时间进行求偶和交配。对于生活在温带和亚热带这样四季分明的地区的蛇类,通常繁殖季节都集中在春天天气回暖的时节,热带地区的蛇类的繁殖时间则因物种而不同,但一般也受到雨季和旱季转变的影响。

雄蛇具有一对被称为“半阴茎”(hemipenis)的交接器,不同的蛇类交接器的形态也各不相同,有时候这种形态特征还是区分不同物种的关键,在蛇类的分类学中有举足轻重的作用。

蛇类的交配通常以雄性为主导,在找到有交配意愿的雌性后,雄蛇会温柔地缠绕上雌蛇的身体,追随着雌性的运动,待雌蛇没有反抗的意愿后,交配的过程可能持续数小时的时间。通常,雌蛇会在交配后的一至两个月内产卵,蛇卵再经过一段时间孵化为新生的幼蛇。一些蛇类以胎生的方式生殖,它们大多生活在蛇卵难以保存和孵化的寒带、荒漠、树梢以及水中。

蛇类形形色色的交接器(任金龙供图)

点击查看~

红纹滞卵蛇(Oocatochus rufodorsatus)是一类典型的胎生蛇类。它们主要生活在水中,胎生的方式更有利于胚胎存活(笔者摄)

我国的蛇类

我国的蛇类由18个科组成(科是一个较大的分类单元。如果我们把所有蛇类,即蛇亚目,都放进一个超市的话,科就代表了超市里售卖不同商品的分区,而科以下再细分的“属”代表着分区里一个个的货架,而属以下的“种”就是货架上不同的商品啦,有时候分类学家还会把物种做更进一步的划分为不同的亚种,我们也可以把它们看成同一件商品的不同口味或样式),分布于我国的大江南北。

目前我国已知有蛇类大约350种,并且每年依然有新物种被发现和描述,其中有的物种就生活在我们的房前屋后,还有一些则非人迹罕至之处不可见。

点击查看~

卡若蝮(Gloydius variegatus)是今年刚被正式描述的亚洲蝮属的新物种。它们生活在澜沧江上游的干热河谷地带(任金龙摄)

笔者在最近几年时间里,有幸到野外观察了许多有趣的蛇类。我摘取了几个印象颇深的物种,希望大家也能Get到它们的趣味。

“普普通通”的赤链蛇

赤链蛇(Lycodon rufozonatus)可能是我国大部分地区城市里最常见的蛇类。

它们很好地适应了城市的绿化带、公园等环境。它们体型不大,通常都在一米上下,红黑相间的花纹是它最显著的特征,看起来煞是鲜艳,实际上赤链蛇是无毒的物种。

赤链蛇主要在夜间活动,它们对食物毫不挑剔,不管是小鸟、鼠、蜥蜴、鱼、蛙还是其他甚至同种的蛇类,只要是能吃得下的,它们都会欣然接受。

不过,赤链蛇最爱吃的动物似乎是蛙和蟾蜍。笔者曾经在爬山时遇到一条手指粗细的赤链蛇和一只体积比它大不少的中华蟾蜍僵持不下,赤链蛇紧紧缠绕着蟾蜍的身体。然而蟾蜍也毫不示弱,鼓起气囊扩大自身的体积,让蛇难以下口。两个小时之后当我下山离开时,这条蛇仍然没能吃下蟾蜍的头部,甚至被蟾蜍拖行了好长一段距离。这样的“战争”如果没有被打扰,一般都会以赤链蛇的胜利结局,蟾蜍一旦泄了气,结局就是变成蛇的腹中餐了。

点击查看~

产自北方的赤链蛇一般颜色更为鲜艳(笔者摄于北京)

点击查看~

与中华蟾蜍僵持不下的赤链蛇(笔者摄)

渤海湾的岛主——蛇岛蝮

在辽宁旅顺距离陆地不到20公里的一座被称为蛇岛的海岛上,栖息着超过两万条有毒的蝮蛇,它们都属于一个仅分布于这座岛屿和邻近的陆地的物种——蛇岛蝮(Gloydius shedaoensis)。

蛇岛蝮的祖先可能在数十万年前,蛇岛还与辽东半岛相连时就栖息在这片区域。随着气候变化下海平面的上升,蛇岛与周围的陆地相互隔离,岛上的蝮蛇幸存了下来,成为这座岛上唯一的爬行动物。

由于岛屿上没有稳定的食物来源,蛇岛蝮会在春秋候鸟迁徙的时候,纷纷爬上树梢,伏击停留的鸟类,其他时间它们便不吃不喝,尽量降低代谢率度过没有食物的季节。幼年的蛇岛蝮还以岛屿上的昆虫为食,成长到较大体型后再转变为捕食鸟类。

笔者在2024年的夏天有幸到蛇岛上进行调查。那个时候,蛇岛蝮正处于夏眠的阶段。我们发现成年的蝮蛇都躲在石缝和洞穴里不活动,夜间则有大量幼蛇外出觅食昆虫,晚上行走在岛上的步道,如果驻足停留,仔细听就能听到身边环绕着蝮蛇在周围的落叶间爬行的声音,即使是不怕蛇的人也足以使其心跳加速了。

海面之上的蛇岛(笔者摄)

点击查看~

夏日里藏匿在石板下的蛇岛蝮(笔者摄)

点击查看~

刚吃下一只昆虫,嘴角粘上了石粒的蛇岛蝮幼体(笔者摄)

“脖子带毒”的颈槽蛇

大部分毒蛇,比如蝮蛇、蝰蛇、眼镜蛇等,都在眼后具有一对发达的毒腺,毒腺分泌的毒液经过导管与口腔前部的毒牙相连通,通过咬伤使猎物或天敌中毒。但颈槽蛇是一类非常特殊的毒蛇,它们不仅有分泌毒液的毒腺和特化的毒牙,在它们的颈部还有两行特别的腺体,能分泌特殊的毒液,这种毒液来自它们所取食的有毒猎物中的毒素。

虎斑颈槽蛇(Rhabdophis lateralis)就是中国最常见的颈槽蛇属物种,它们偏好捕食有毒的蟾蜍,并且能将蟾蜍的毒素吸收到自己的体内,并储存在颈部的腺体中。如果有天敌进犯,颈槽蛇会弓起自己的后颈,背面对敌,如果捕食者向颈槽蛇的脖子攻击,颈腺喷溅出的毒液可能会让来犯者感到极度不适。

点击查看~

正摆出防御姿态的虎斑颈槽蛇(笔者摄)

点击查看~

虎斑颈槽蛇颈部腺体分泌出的白色毒液(笔者摄)

点击查看~

生活在西南山区的螭吻颈槽蛇(Rhabdophis chiwen)。它们颈腺中毒素的来源是萤火虫的幼虫(笔者摄)

害羞的“毒王”——银环蛇

许多媒体把银环蛇(Bungarus multicinctus)称为“亚洲毒蛇一哥”,让人望而生畏。银环蛇虽然拥有强烈的神经毒素,但在野外,它们其实是非常胆小的物种。

银环蛇喜欢生活在靠近水边的湿地和田野,因为那里有它们偏好的食物:黄鳝、蛇,以及其他的小型爬行动物。白天银环蛇几乎都躲藏在洞穴里,只有在晚上才外出活动。

笔者曾经就读的大学校园的试验田里就有数量不少的银环蛇生活,我也多次到田边观察过银环蛇的活动,在被手电筒的光线照射到之后,银环蛇通常会快速游向可以躲藏的缝隙,如果被触碰到的话,银环蛇就迅速把脆弱的头部藏到自己的身体下方,似乎意识不到自己其实是中国毒性最强的毒蛇之一。

点击查看~

生活在池塘边的银环蛇(笔者摄)

点击查看~

受到惊吓,藏起自己头部的银环蛇(笔者摄)

小贴士

Tips 1. 怎样区别毒蛇与无毒蛇

误区一:三角头=毒蛇?

把头部呈三角形的蛇类误认为毒蛇是一种常见的误区。事实上,许多无毒或微毒蛇类都具有三角形的头部,如无毒的颈棱蛇(Pseudagkistrodon rudis)的头部就是典型的三角形。

点击查看~

颈棱蛇虽然有三角形的头部,但实际上是完全无毒的物种(笔者摄)

点击查看~

福建华珊瑚蛇(Sinomicrurus kelloggi)有着钝圆的头部,但实际上是有毒的(笔者摄)

误区二:颜色鲜艳=毒蛇?

蛇类的体色并不能指示它们是否有毒,尽管许多毒蛇都具有鲜明的警示色,但也有许多模仿毒蛇的花纹以求自保的无毒蛇种类,常见的赤链蛇就常因为其鲜艳的色斑被误认为是毒蛇。

点击查看~

颜色鲜艳的紫灰锦蛇(Oreocryptophis porphyraceus)实际上是无毒的蛇类(笔者摄)

各处流传的毒蛇鉴定方法实际上都有缺陷之处,仅凭体型、体色、和花纹几乎不可能完全准确地鉴定出蛇是否有毒。因此,分辨毒蛇的唯一准则就是清楚自己遇到的具体是哪一种蛇。

Tips 2. 遇到蛇怎么办

如果你与蛇不期而遇,不用太过紧张,几乎所有的蛇都不会主动攻击人。在蛇的角度看,我们都是“巨大的怪物”。因此,大部分相遇都是以蛇的先行逃离而结束。如果人蛇进入了“对峙”的局面,只要绕过它们,大家是完全可以相安无事的。倘若蛇误入人居范围,我们可以求助消防部门前往捉拿,切不要尝试自己抓蛇打蛇。

点击查看~

与蛇保持安全的距离,人蛇都能相安无事(姜昊一摄)

结语

蛇类的起源与演化的历史是什么、世界上到底有多少种蛇、蛇独特的身体结构是怎样塑造的、不同的蛇类都有怎样的生活……关于蛇,依然有无数的问题等待我们解答。

人与蛇的“爱恨交织”,或许从人类在非洲起源时就已经开始。蛇这一形象在漫长的历史长河中让人着迷,又给我们无限的启发。研究蛇,不仅是我们对自然的探索,也是对人类如何与这些奇妙的生命在过去与未来共存的追寻。

我们在国科大研究蛇

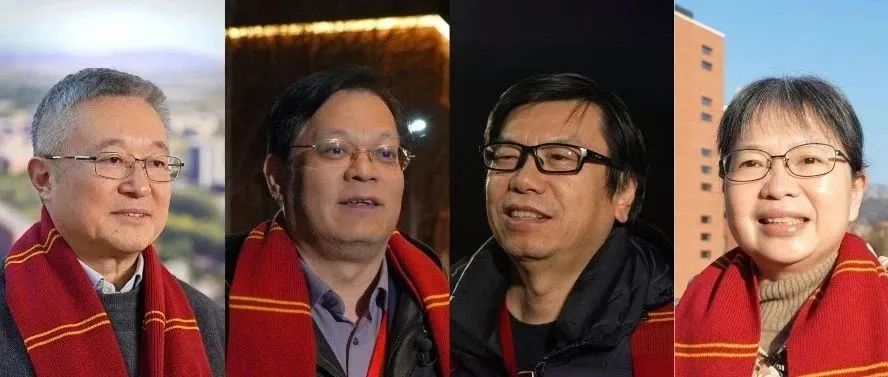

我们在国科大过年啦!

亮相!他们在国科大送出新春祝福!

新春将至,国科大第三波祝福来了!

上新了!查收国科大第二波祝福

小年到,国科大送出第一波祝福!

原标题:《蛇年说蛇!国科大学子带你探索蛇类世界》