本文原刊于中山大学艺术史研究中心编《艺术史研究》第28辑,中山大学出版社,2022年12月版。澎湃新闻经授权刊发。

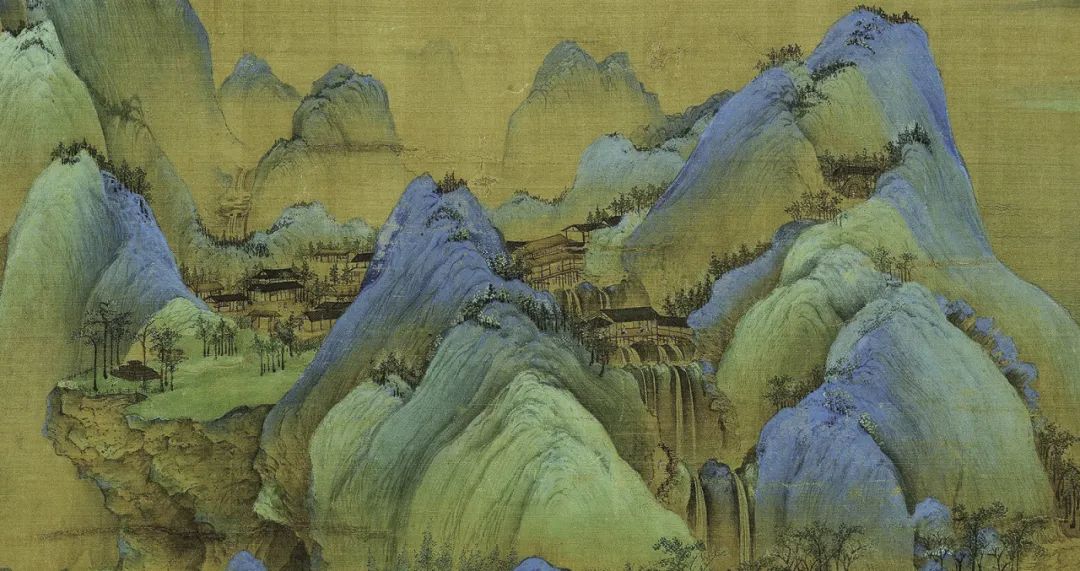

以图像为载体,宋代山水画中蕴藏的广阔社会历史信息得以向现代观者开放。要连接图像与历史,就需要找到其间的信道,从而为图像研究建立合适的阐释框架。在先前的研究中,笔者曾尝试从交通与旅行的角度来解释宋代山水画中一些常见图像的含义[1]。本文中,笔者将关注一些容易被忽略的、与礼仪有关的图像,以观察其中蕴藏的艺术史与社会史意义。

一、问题的提出:坛状物的疑问

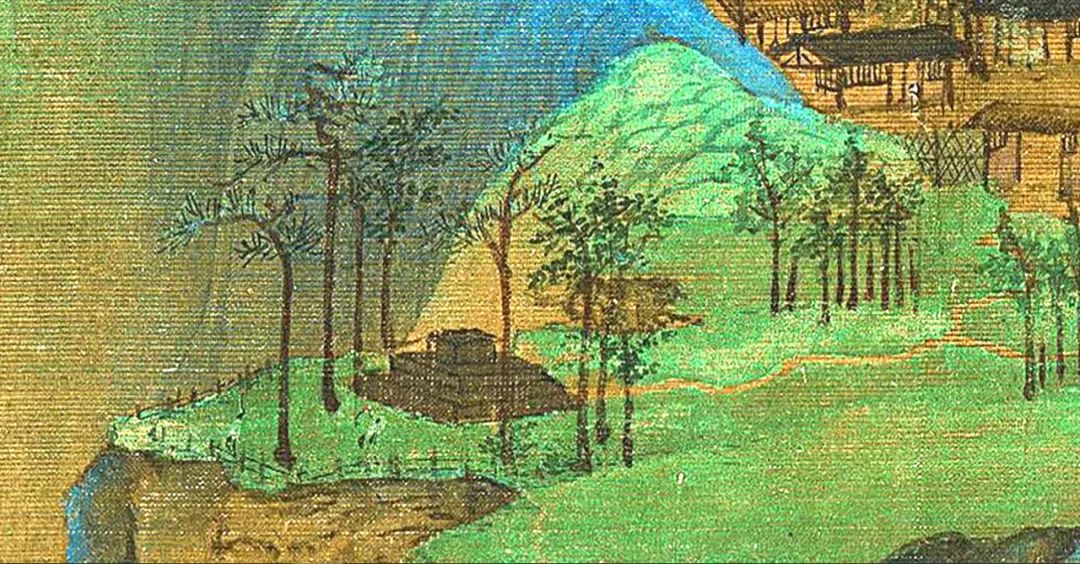

这些图像中,研究者已经关注到的是祭坛图像。在讨论传王希孟《千里江山图》(故宫博物院)时,学者们注意到画中一座山顶平台上的深色建筑,是一个三级的坛状物。(图1)谈晟广、陶金将之解释为道教的法坛[2]。王中旭则认为是炼丹的丹灶[3]。这个细节也因此成为学者们判断《千里江山图》含有道教意义的重要证据。

图1 (传)王希孟《千里江山图》卷 局部 绢本设色 51x1191厘米 故宫博物院

图1 (传)王希孟《千里江山图》卷 局部 绢本设色 51x1191厘米 故宫博物院

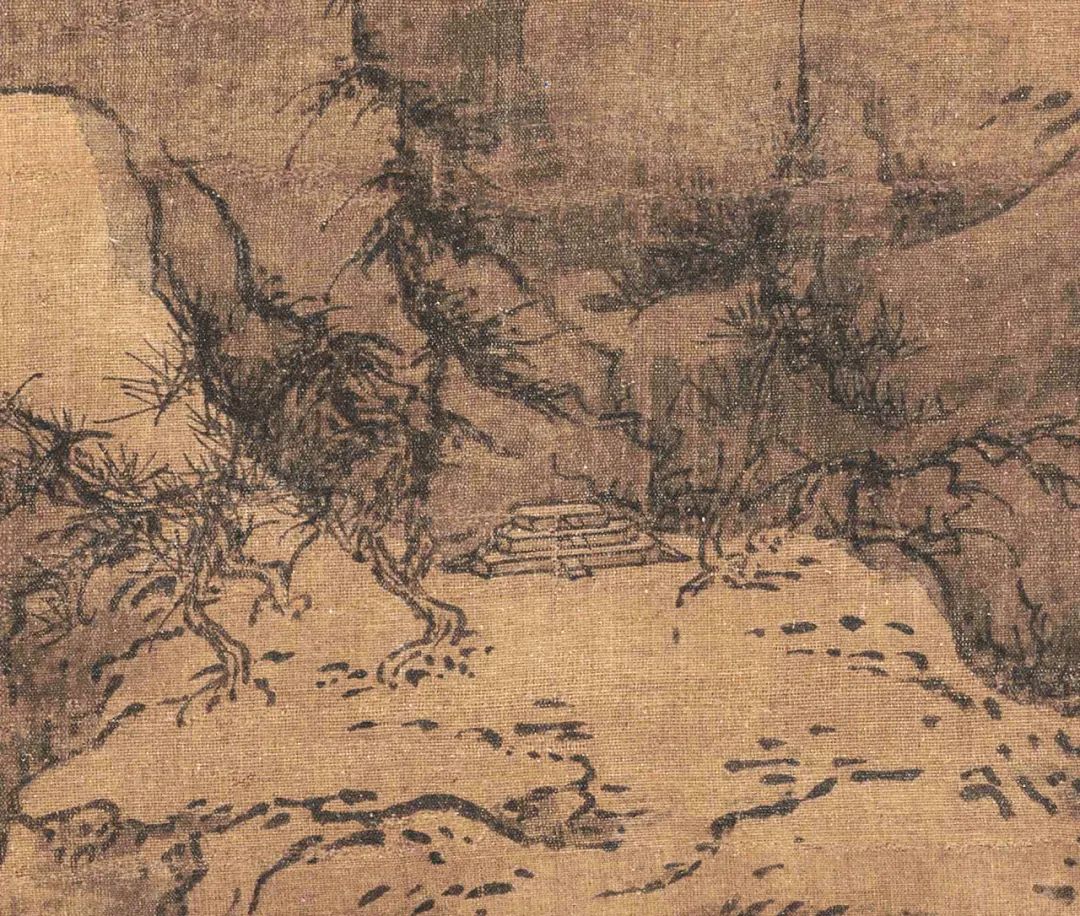

《千里江山图》中的坛形建筑并非孤例,研究者还找出了宋元时代的其他例子,进而构建出一条道教图像线索。谈晟广注意到,传为宋人《雪山行旅图》(故宫博物院)中亦有类似的三层坛状建筑。(图2)此外,研究者还找出若干例元代山水画中的例子。

图2 (宋)佚名《雪山行旅图》轴 局部 绢本水墨淡设色 163x52.6厘米 故宫博物院

图2 (宋)佚名《雪山行旅图》轴 局部 绢本水墨淡设色 163x52.6厘米 故宫博物院

道坛或丹灶的观点虽有一定的视觉说服力,但却忽略了其他可能性。三层坛状物并非道教建筑专有,同样甚至更为普遍的是官方设立的祭祀社稷之神的社稷坛、祭祀自然神的风伯坛、雨师坛等等。在对《千里江山图》的研究中,冯海涛就提出了这一可能性,认为画中的三级方坛是“乡社坛”[4]。《千里江山图》、《雪山行旅图》中的坛状物是否同一种事物?它们究竟是道坛还是儒家社会的祭祀坛,值得进一步研究和讨论。

画中还有与祭祀相关的其他图像。在《雪山行旅图》中,坛状物出现在一座山的山顶,而在山脚下,有一所小型的建筑。建筑的正中间赫然画出了三尊正面神像。正中的主神拱手持笏,头戴宋式展脚幞头,不类佛教和道教的常见尊神。(图3)他是谁?又与坛状物有何关系?

图3 (宋)佚名《雪山行旅图》轴 局部

图3 (宋)佚名《雪山行旅图》轴 局部

疑似神庙或神祠的小型建筑也并非孤例。传为关仝的《关山行旅图》(台北故宫博物院)在画面下部的一片乡村聚落中,出现了以全正面形式描绘的微型建筑,其中也模糊地画出了供奉的偶像,应是一个小型神祠。(图4、5)传为屈鼎《夏山图》(大都会艺术博物馆)中,卷尾也出现了一所小型的神祠,有路人在其前躬身礼拜。

图4 (传)关仝《关山行旅图》轴 绢本水墨淡设色 144.4×56.8厘米 台北故宫博物院 局部

图4 (传)关仝《关山行旅图》轴 绢本水墨淡设色 144.4×56.8厘米 台北故宫博物院 局部

图5 (传)关仝《关山行旅图》局部

图5 (传)关仝《关山行旅图》局部

画中的坛状物和小型神祠建筑,指向一个与信仰和礼仪有关的时空。如果从建筑扩展到人的活动,我们还会发现在一些宋代山水画中出现了对行礼者的描绘。《夏山图》中小型神祠前礼拜的行人是很好的例子。在《关山行旅图》中,虽然微型神祠前无人礼拜,但在村口显眼的位置,描绘了一对五体投地、相对行礼之人[5]。在尺幅不大的传燕文贵《江帆山市图》(台北故宫博物院)中,也展现了一个村落之景,在前景的显著位置同样描绘了一个行礼的场面——一位挑担之人跪在地上,正欲向一位头戴幞头的年长者叩头跪拜。(图6)传为荆浩《匡庐图》的最前景,也有一个行礼的场面:在右下角的茅屋内,一个儿童正在给一位坐着的女性行跪拜大礼。这个场景与画面其他部分的描绘有无关联?有何特殊意涵?这些问题尚无人讨论,本文将尝试作初步回答。

图6 (传)燕文贵《江帆山市图》卷 纸本设色 28.6×44.1厘米 台北故宫博物院 局部

图6 (传)燕文贵《江帆山市图》卷 纸本设色 28.6×44.1厘米 台北故宫博物院 局部

二、学术史回顾:道坛与丹灶

对宋代山水画中出现的坛状物进行讨论,需要再仔细回顾一下现有的学术研究。如前所述,将《千里江山图》中的坛状物视为道教图像的观点中,又有祭坛和丹灶两种分歧,下面一一进行辨析。

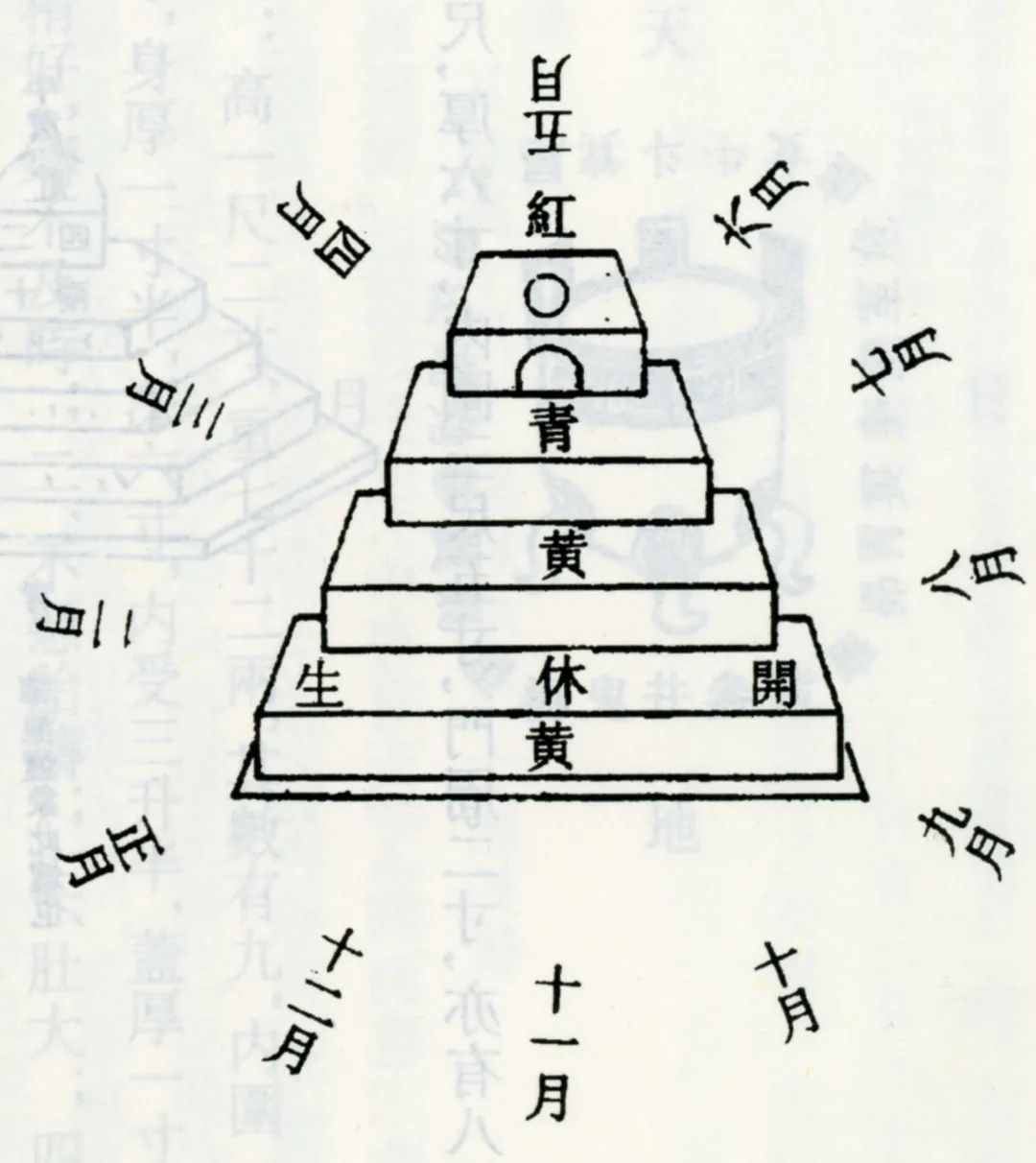

“丹灶说”认为,画中的三层方形坛状物表现的是置于两层丹坛上的丹灶。其主要证据是明代沈周《南山祝语图》(北京故宫博物院)中的丹灶图像[6]。图中画有一个三层台形状的炼丹设施,旁边还有一只仙鹤。在元代养生著作《饮膳正要》的插图《神仙服食》中,也有炼制药物的三层方形台状物图像,与沈周所画相似。这个设施类似于道书《云笈七签·内丹·大还丹契秘图》中的丹炉图像。(图7)丹炉也即丹灶,为方形,但它置于三层方坛上,即文本所说“太一炉于坛上”,构成了四层结构,与《南山祝语图》、《神仙服食》中的三层结构不同。细审之下还会发现,二图三层方台的每一层都开有小门,与丹灶的灶门相仿。借助道教史和化学史学者对古代炼丹设施的研究,可以推知二图中三层结构的丹灶很可能是综合《云笈七签》中的丹灶/丹坛四层结构与南宋吴悮《丹房须知·坛式》中所说的“龙虎丹台”的结果。“龙虎丹台”形象为方形,分三层,每层四面各开二门,共八门。在坛的最上层,中央有圆形图案,与《云笈七签》中四层结构中最上层的丹灶相似。《南山祝语图》中的三层结构,很像是把“龙虎丹台”简化后的结果[7]。

图7 《云笈七签》中的丹灶插图

图7 《云笈七签》中的丹灶插图

相比起上述丹灶、丹坛图像,《千里江山图》中坛状物的三层结构上并没有出现丹坛的门或丹灶的灶门,因此并非丹灶或丹灶/丹坛的组合结构。余辉因此提出一种修正性解释,即画中的三层坛所画仅是三层丹坛,尚未放置丹灶[8]。

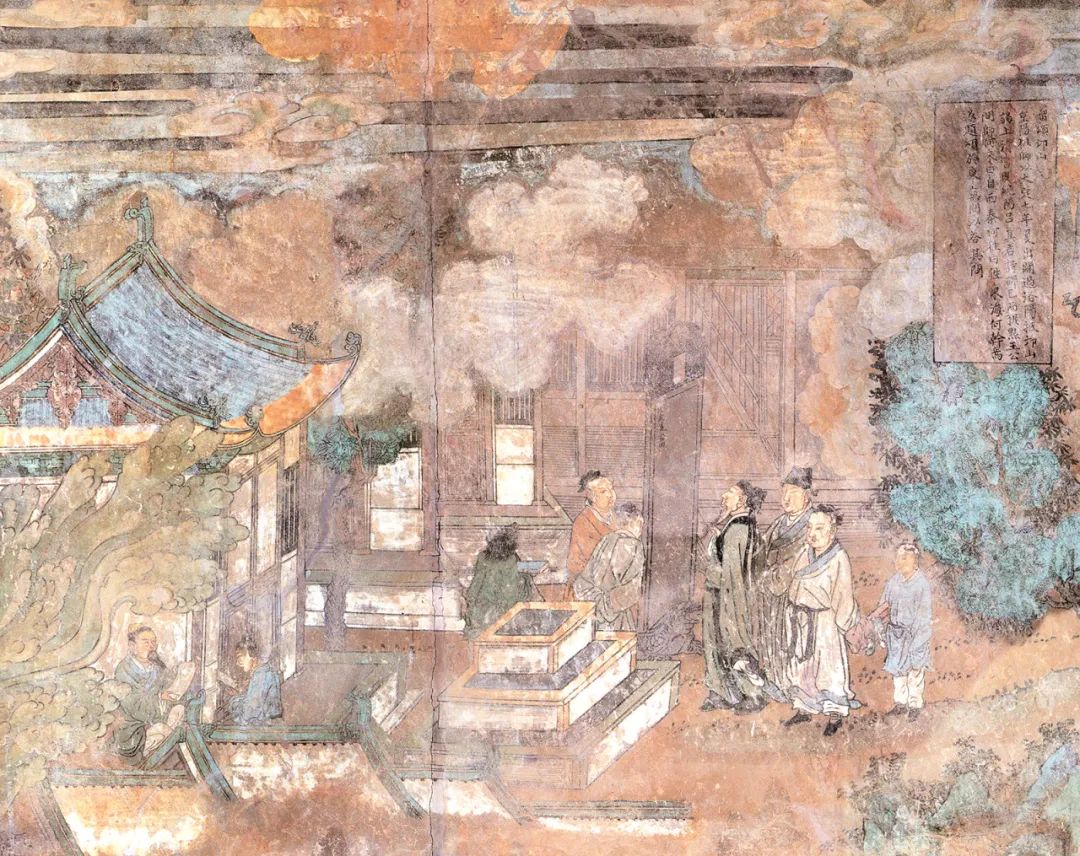

炼丹的丹坛广义上来说也属于道坛的一种。持“道坛说”的学者提出了三方面证据来论证《千里江山图》中的坛状物为道坛。最主要的证据来自于道教图像中的三层道坛图像,它们与《千里江山图》中坛状物十分相似。研究者所引证的三层道坛图像,出自《金液还丹印证图》、《许太史真君图传》等道书,虽然文字都较北宋晚出,图像更晚至明代,但仍有重要参考价值[9]。此外,永乐宫重阳殿元代壁画中还画有更早的三层方坛图像。(图8)

图8 永乐宫重阳殿西壁“留颂邙山”局部

图8 永乐宫重阳殿西壁“留颂邙山”局部

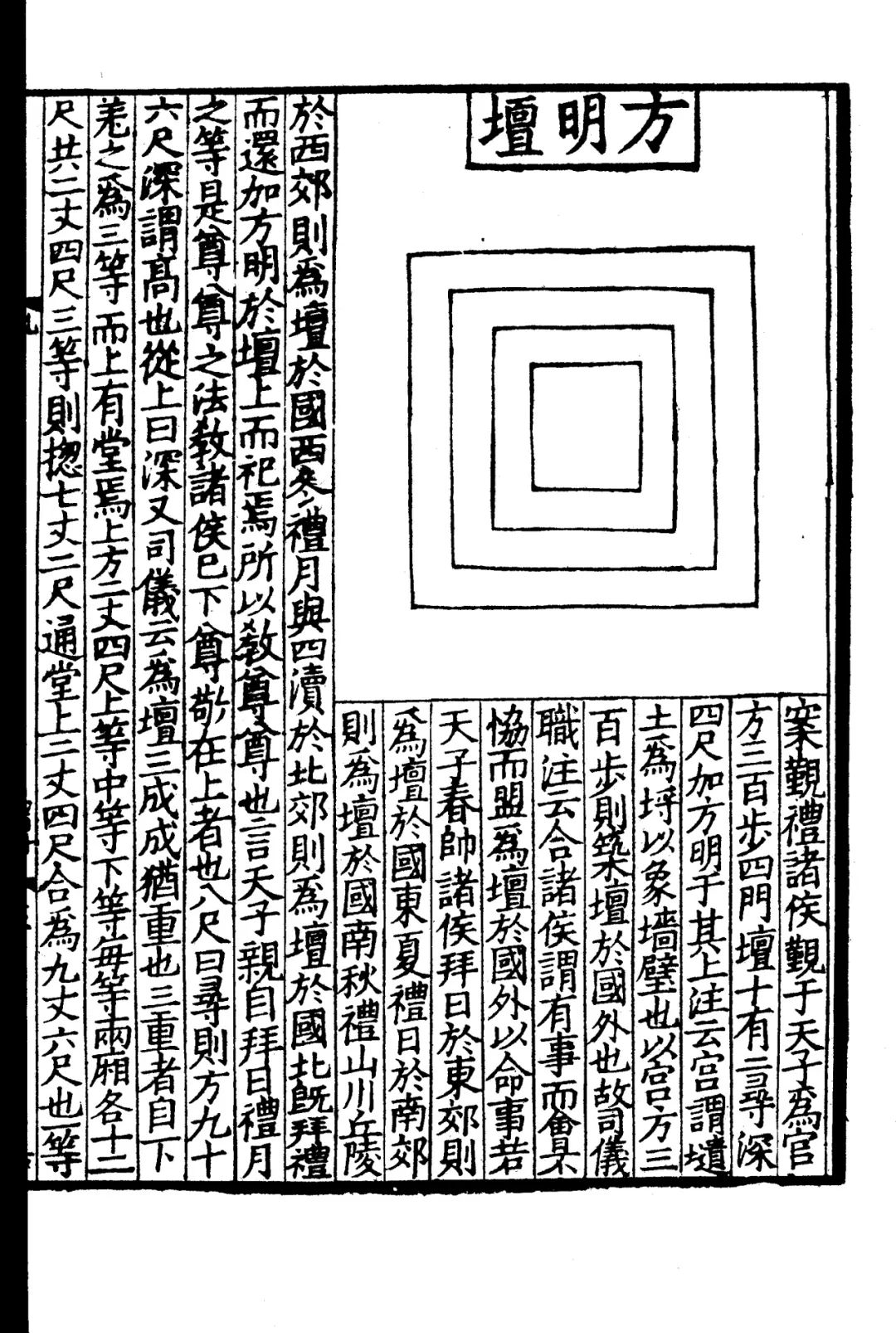

不过,三层方坛并非为道坛所专属。相关研究已经指出,道教中的三层道坛源于先秦以来国家祭祀中的三层祭坛[10]。元初的道教典籍《道书援神契》中也把“醮坛”的来源追溯到社稷坛:“古者,祭皆有坛。后世州郡有社稷坛。《记》曰:坛而不屋。古醮坛在野,今于屋下,从简也。”[11]在以儒家礼制观念为主导的国家祭祀中,祭坛很早就形成了三层的形式,而方坛又是最常用的形式。北宋聂崇义所编《三礼图》中有“方明坛”图(图9),图示的就是经典的层层套迭的三层方坛,在最上层再摆放祭祀四方神明的“方明”。

图9 南宋刊本《新定三礼图》中的“方明坛”

图9 南宋刊本《新定三礼图》中的“方明坛”

“道坛说”的另一项举证,是《千里江山图》中的坛状物旁边有两只仙鹤。不过,这个证据与道教的关联也不是唯一的。丹顶鹤固然是道教仙禽,但也是贤人君子和高人隐士的象征物。《诗经》中有《鹤鸣》一章。根据《毛诗》及其历代笺注者的理解,在旷野沼泽中鸣叫的鹤象征着“贤人之未仕者”[12]。这种理解在宋代是十分盛行的,譬如苏轼《放鹤亭记》中说:“《易》曰:‘鸣鹤在阴,其子和之。’《诗》曰:‘鹤鸣于九皋,声闻于天。’盖其为物,清远闲放,超然于尘埃之外,故《易》《诗》人以比贤人君子隐德之士。”[13]马和之《清泉鸣鹤图》(台北故宫博物院)就以《诗经·鹤鸣》为主题,两只仙鹤一在坡岸,一在空中[14]。(图10)

图10 马和之《清泉鸣鹤图》页 纸本水墨 30 ×48.7厘米 台北故宫博物院

图10 马和之《清泉鸣鹤图》页 纸本水墨 30 ×48.7厘米 台北故宫博物院

大概正因为与贤人高士的关系,仙鹤在唐代以来也成为文人庭院中的常见配置。白居易著名的“履道园”中就有仙鹤。他在诗歌中吟咏“一双华亭鹤,数片太湖石。……庭霜封石棱,池雪印鹤迹”[15]。鹤与庭院、园林的组合在宋代绘画中也颇为常见。传为张先《十咏图》中,在吴兴太守宴请六位退休官员的“南园”里就有豢养的仙鹤。图上还抄有张先之父张维的《庭鹤》诗,以庭中鹤的惬意来比拟老年文官的退隐生活。传为郭熙《山村图》(南京大学图书馆)中,亦在临水的亭榭旁画出了两只仙鹤,一位携琴童子在后跟随。这两只鹤显然是属于草亭中手拿团扇观景的文士。南宋《大德寺五百罗汉图》组画中,有《双鹤的供养》一幅,描绘罗汉们在园林中观看豢养的2只仙鹤。(图11)这些例子与道教并无直接关联。

图11 南宋《五百罗汉图·双鹤的供养》轴 绢本设色 111.5×53.1厘米 日本京都大德寺

图11 南宋《五百罗汉图·双鹤的供养》轴 绢本设色 111.5×53.1厘米 日本京都大德寺

“道坛说”的第三项证据来自于几件画有坛台状建筑的元代山水画。谈晟广、陶金等学者列举出黄公望《天池石壁图》(故宫博物院)、陆广《丹台春晓图》(大都会艺术博物馆)、倪瓒《鹤林图》(中国美术馆)(图12)等3件作品,并将之作为旁证来证明宋元绘画中描绘道坛是一个图像传统。延续这个思路,笔者还找到另外3件作品。陆广有一幅《丹台春赏图》(藏地不明),与《丹台春晓图》相近,也有山顶平台上的台状物。王蒙亦有一幅《丹台春晓图》(台北故宫博物院),画面里在一处大型建筑物后的山坡平台上清晰地画出了一个方形坛状物。赵原《仿燕文贵山水图》(大都会艺术博物馆)与之相似,亦画有大型建筑物旁山坡上的方形坛状物。

图12 倪瓒《鹤林图》卷 纸本水墨 30.5×54厘米 中国美术馆

图12 倪瓒《鹤林图》卷 纸本水墨 30.5×54厘米 中国美术馆

这6件元代山水画的主题与道教确实有明显的关系。《天池石壁图》的作者黄公望便是道教徒,新近的研究指出他所画的苏州天池与道教有紧密的联系[16]。倪瓒《鹤林图》亦是为道教法师周玄初所画。画中在水岸边有七棵树和一只鹤,暗喻周玄初“鹤林”的别号。而树下的一个两层方台,应是在表现斋醮的道坛,既透露出周玄初的道教法师身份,也暗指他于“醮祭之顷致群鹤来朝”的神通。陆广、王蒙所画均明确以“丹台”为题。陆广在题诗中还有“丹光出井晓成云”的形容,并称呼受画人为“仙翁”,道教寓意十分明确。所以,这几幅“丹台”题材画作中山顶平台上的台状物,应该是在描绘道教法师炼丹的遗迹,有丹坛、丹灶或丹井三种可能性。

如果比较6件作品中的台状物,会发现两种表现形式。一种是具有体积感和透视感的多层方坛,包括倪瓒《鹤林图》、王蒙《丹台春晓图》、赵原《仿燕文贵山水图》三画。倪瓒所画为两层方形道坛,王蒙所画最复杂,表现了一个标准的三层方形道坛。赵原所画则相对模糊,看似与倪瓒类似,也呈现两层方坛形状,但上层坛表现得不太清晰。另一种是以立面形式表现的上下两层结构,完全没有透视感和体积感,包括陆广《丹台春晓图》、《丹台春赏图》和黄公望《天池石壁图》三画。陆广画中的台状物,上下结构均没有规整的方形硬边,而是不规则的弧形,看似两块稍加琢磨的石材上下垒迭而成。这种表现方式难以见出方坛的建筑特征,更可能是在表现道教仙人的炼丹遗迹中最常被提及的丹炉或丹灶。宋元时代的文献中常提到一些地方名山中道教法师或仙人炼丹后遗留下的丹灶。如南宋《宝庆四明志》中说:“炼丹山,又名蓬莱山。县西一里。众山隐映圆秀,其颠平夷,有丹灶及炼丹亭址,陶隐居尝炼丹于此。”[17]丹灶与炼丹亭的组合,与《天池石壁图》中山顶平台上堆栈的两层结构和其旁草亭的组合正相契合。

由此可知,上述元代绘画中明确描绘了道坛的作品实为倪瓒《鹤林图》和王蒙《丹台春晓图》,疑似者为赵原《仿燕文贵山水图》。道坛有两层和三层之别 [18]。倪瓒《鹤林图》所画是道教斋醮祭坛,之所以画成两层坛,可能的解释是对古风的追慕,如《灵宝领教济度金书》中所说:“古者斋坛两层,法天象地,露天筑成。”[19]两层道坛的图像,也出现在传李公麟《九歌图》(辽宁省博物馆)中“东皇太一”一段。还有一个晚期例子可以参考。著名的《仿宋元人缩本画及跋册》(即《小中见大册》,台北故宫博物院)中,有一开《仿李成雪景图》。画面有一座半山腰的寺观建筑,主殿前的院子正中,画有一座露天的两层方台,其旁还有一小型的单层方台。这很可能暗示出设置于道观之中的道教祭坛。这幅仿作的原本曾经为董其昌收藏,已经不存。如果从临摹本的画面图像来看,难以认为是北宋绘画,而更具有元代“李郭派”绘画的特点。与倪瓒《鹤林图》相互比较,可以认为两层方坛更偏重于斋醮祭坛的功能。王蒙《丹台春晓图》所画为宋元时代流行的三层方坛,从画面所表达的“丹台”意涵来看,更偏重于丹坛功能。值得注意的是,画中山崖平台的三层坛,与山崖下的大型道教宫观建筑群有紧密的关联。建筑中的人物以及前景往这处建筑走去的主体人物均头戴高冠,清晰地指明建筑群的道教性质,其与山崖上的丹坛共同烘托出道教长生世界的意蕴。道教方坛与道观建筑的联系,在赵原《仿燕文贵山水图》中也清晰地表现出来。

把描绘道坛的元代山水画与宋代《千里江山图》、《雪山行旅图》进行比较,会发现明显的区别。宋代山水画中的三层方坛,没有与之对应的道教宫观建筑群。《千里江山图》中,山顶平台上的三层方坛上下前后的建筑均为乡野民居。《雪山行旅图》中,虽然山顶方坛之下的山坡上有一所带高阁的官式建筑群,但应是一所佛教寺院。因为画面下部的旅行者中,出现了2位行脚僧,虽然画得不是很细致,但可以和其他宋画中的行脚僧形象进行比对[20]。他们的出现暗示了画中建筑群的佛寺性质。

综上所述,虽然元代山水画中确实出现了对道坛和丹坛的描绘,但其图像是否与宋代绘画中的坛状物意涵相同,尚待论证。以道坛或丹灶来解释《千里江山图》和《雪山行旅图》中的三层方坛形象,证据尚不够充分,我们有必要寻找其他的可能性。

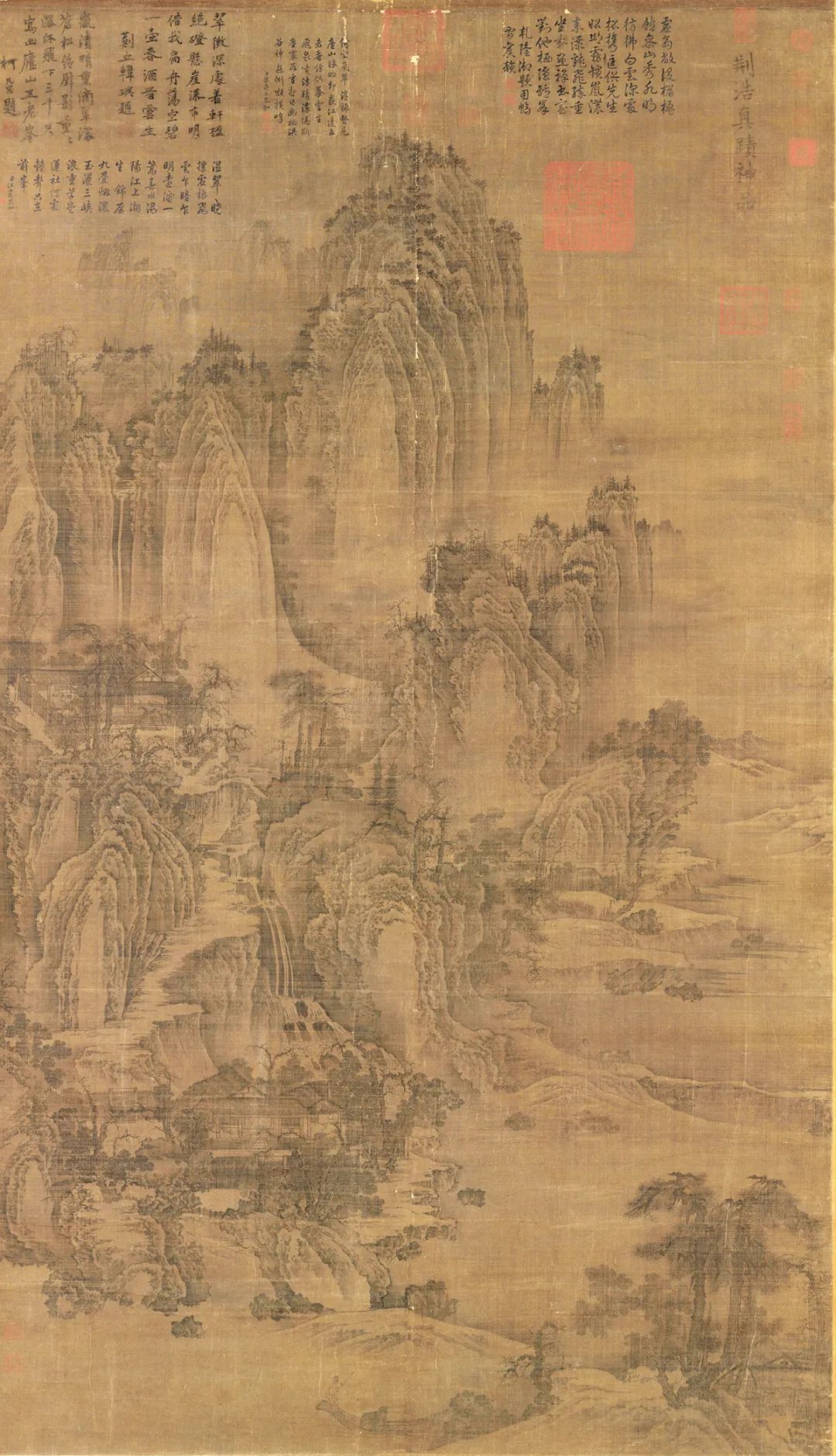

三、《雪山行旅图》中的坛

图像的释读,需要回到所讨论的绘画图像做细致观察。存世宋代绘画中的坛状物形象,目前所见只有《千里江山图》和《雪山行旅图》两个例子。《千里江山图》的时代相对明确,在北宋末年。《雪山行旅图》时代不明确,其画风与传关仝《关山行旅图》有近似之处,因此一般认为是北宋画作,也有观点认为是南宋画作[21]。

图13 (宋)佚名《雪山行旅图》轴 绢本水墨淡设色 163×52.6厘米 故宫博物院

图13 (宋)佚名《雪山行旅图》轴 绢本水墨淡设色 163×52.6厘米 故宫博物院

这两幅画中的坛状物其实也有所区别。最明显的区别在于有无台阶。《雪山行旅图》中的坛状物有斜坡台阶,而且每层的四边均有,位于中间位置。《千里江山图》的坛状物则没有画出台阶。台阶用于人们逐级登坛,暗示出坛状物尺寸较大,而且建造得更正式。与旁边的两只仙鹤以及不远处院落的院门比较起来,可以大致猜想《千里江山图》中三层坛状物的大小,底层的边长估计在2至3米,高度在0.3至0.4米。《雪山行旅图》中的坛状物尺寸更大。底层边长与台阶宽度之比约为4.29:0.50,假设台阶宽度为0.5米,那么底层边长即为4.29米。对坛状物大小的推测虽无实际意义,但对于我们更好地感知画中物象仍有一定作用。《雪山行旅图》中方坛的三层之间渐变很均匀,最上层台面的面积仍比较大。而《千里江山图》坛状物的三层之间大小不一,中间一层比上下两层略矮,最上层的面积也显得不大。

这些区别之所以产生,可能会与画家的技巧与用心程度有关,同样也需要考虑图像所意图表现的实物在形式上的差别。接下来我们将一一讨论两幅画中的方坛,来揭示画家在描绘时的所指。

我们先从《雪山行旅图》着手。画中方坛有规整的斜坡台阶,透露出它不属于道教祭坛。道教的坛种类很多,唐宋以后以三层方坛最为流行,即三个扁方体自下往上层层套迭。但有时道坛层数可以扩展到五级至十二级之间。永乐宫纯阳殿元代壁画中就有一幕道观中设醮坛祭祀的场面,所画为华丽的五层方坛。(图14)无论筑造几层,道坛似乎并没有在每一层中央规整地设置台阶的做法和惯例。不仅在道教经典中少有提及,在道教祭坛图像中也很罕见。这不禁令人好奇,道教法师在仪式中如何登坛?好在《灵宝领教济度金书》中有所描述。这部经书卷首即是“坛幕制度品”,对斋坛形式做了详尽描绘。斋坛为三层,外坛设置于地平面,在其上筑中坛与上坛,分别高一尺五寸、三尺。由于外坛为地平面,所以法师不需要从实体台阶登坛,只需要从正南方开的虚拟的门——即“都门”——进入。而从外坛上到中坛、从中坛上至内坛,都需要登台阶。中坛“筑踏级于地户外”,内坛于“天门外造踏级二层,以备登降上下”[22]。可见,中坛和内坛都只在一个角设台阶,前者在“地户”(东南),后者在“天门”(西北)[23]。

图14永乐宫纯阳殿西壁显化图局部

图14永乐宫纯阳殿西壁显化图局部

在目前可知的道坛图像中,明确画出登坛台阶的例子可见于《道法会元》中为“祈雨坛式”所配的图示。所绘的是三层方坛的立面图,在下层坛靠右侧画出了斜向的台阶踏道。按照图上的标注,这正是“地户”的位置。(图15)此外,《许太史真君图传》中有表现女师湛姆登坛授许真君金丹宝经、铜符铁券故事的插图。图中的三层方坛在正面画出了连续的三层台阶。但台阶不在中央,而在靠右边位置,接近“地户”的方位。按照都门、地户、天门的方位以“禹步”登坛,可能是道坛的普遍做法[24]。规模较小的道坛,坛上每层空间狭小,不会摆放和设置更多的法器与科仪用品,应该就不设台阶,而是直接登坛。

图15 《道法会元》中的坛图 《正统道藏》本

图15 《道法会元》中的坛图 《正统道藏》本

国家祭祀典礼中的三层方坛区别于道教祭坛的显著标志之一是在四面的中心都有上下的台阶,称为“陛”,用于帝王或官方机构的代表登坛进行祭祀。《雪山行旅图》中的坛状物正是如此。只不过看方坛正面,上下三层的“陛”显得略不齐整,不完全在一个透视在线。从画中表现建筑物时没有用界笔直尺的粗率笔法来看,略显歪斜的三层“陛”有可能仅是技巧的原因。因此,在考察了道坛台阶设置的方式之后,我们可以排除《雪山行旅图》中四出陛方坛为道坛的可能性,从而考虑其与国家祭祀的祭坛的联系。

相比起十余米长的煌煌巨制《千里江山图》,《雪山行旅图》的景物单纯而紧凑,所以其中坛状物的意涵还可以从画面整体语境的角度来作深入观察。尽管仍需要观者仔细观看才能发现,但坛状物在《雪山行旅图》中占据着比较显著的位置是可以肯定的。坛状物位于立轴画面十字交叉线的视觉中心点附近,只略微靠右一点。这里有两座在画中处于中等高度并且山顶有较大面积平缓地带的山峰,两座山峰的山顶还连接在一起。坛状物位于靠右一座的略矮山顶,几棵高大的松树分列在其左右。在荒寒冬雪中,只有这里有不凋的松树,可见这一幕景观是经过精心布置的。

与山顶的坛状物和松树组合产生视觉关联的,是围绕画面视觉中心点的几组建筑。这里属于画面中景,是画面的主要部分,也是画面的上山线路。曲折的栈道线路很清晰。从画面前景一直前行,跨过河走到山脚下的时候,会看到上山的入口处有一座小型的神祠建筑,为歇山顶三开间建筑,左右带两庑。神祠祭祀的三尊主神中,中间官袍、执笏、戴展脚幞头的一位是男性神,左右两旁的神头顶似有高髻,疑为女性神。他们最有可能是民间信仰的神祇,如宋代时兴盛的土地神信仰等。值得注意的是,由于这座神祠位于偏远乡村,且占据进山入口的重要位置,或许别有深意,暗指神祠与山有关,是一座山神庙。沿着栈道向上攀登,到了山的深处,道路出现左右分歧,左边的大型官式建筑群为佛教寺院,右边继续上山就会来到山顶坛状物所在位置。

《雪山行旅图》中无论是建筑物还是人物形象,都没有出现明显的道教因素。画中的坛状物尽管和佛教建筑群离得不远,但也难以认定是佛教事物。佛教使用的坛,多是在寺院中供奉佛像,也并不用三层方坛的形制。《雪山行旅图》中的坛状物呈现四面出陛的建筑形制,又与神祠建筑形成呼应,使得我们有理由将其与国家祭祀系统中的祭祀坛建立起直接的联系。

四、《千里江山图》中的坛

《千里江山图》中的坛状物没有画出四面出陛,与《雪山行旅图》有所区别。这使得我们无法单纯从形式上来判断其属性,因为这种没有台阶的三层方坛形象,在道教的道坛图像和国家祭祀体系的祭坛图像中都可以看到。所以,我们需要结合画面的其他图像因素,从整体视觉语境入手来进行考察。

《千里江山图》中的方坛所在位置有其特殊性。从整幅画来看,方坛所处的山顶平台并非简单的台状山顶,而属于一个山顶平原的最前部。(图16)这个山顶平原并非完全平整,而是以方坛所在悬崖平台为最低点,地势逐渐升高,至最右边抬升为山谷。在山顶平原上分布着不少建筑,从方坛的位置开始,可依次看到一个有柴门、篱笆院墙和两层楼的大型院落、若干座未成院落的单层茅屋和瓦房、位于四迭瀑布第一层的两层水阁、位于瀑布二层之上的带廊的单层水阁,以及最右边山谷间的草庐和瓦房。整个山顶平原处于《千里江山图》中第二高的主峰之下,是景观和地貌最为多元化的段落之一,也是整个画面中建筑物最密集的几个段落之一。我们应该把这里视为一个村落,而且是一个非常字面意义上的“山村”,同时也是画中所见唯一处于山顶的山村。其实,《千里江山图》中在最高的主峰下还有一片云雾模糊的建筑群的影子,地势比山村还略高。但这一处建筑群都有飞檐斗拱,应是寺观等高等级建筑物。

图16 (传)王希孟《千里江山图》局部 故宫博物院

图16 (传)王希孟《千里江山图》局部 故宫博物院

如果把三层方坛与山顶平原的山村作为相互呼应的整体,就可以深化我们的思考。正如三层方坛在这幅画中只出现一次、具有唯一性和代表性一样,山顶村落也在画面中具有唯一性和代表性。画面在这里也凸显了观景的色彩。四迭瀑布上建造的两所水阁是绝佳的观景处,其中都画有观景的人物。三层方坛所在的悬崖平台边,也画有一圈护栏,显示出常有人来观景的迹象。最高处山谷间的草庐中,也画有一个站立的人物,似乎也在观景。草庐与方坛在左右两个方向界定了这个山顶村落的边界。草庐在这里还可以为方坛旁的两只丹顶鹤提供一种解释。草庐来自于佛教高僧的禅观之所,后来逐渐被文人士大夫采用,成为高士山中隐居的居所[25]。这就可以与《诗经·鹤鸣》中鹤与隐居贤士的象征关系联系起来。

方坛与山村的关系使得我们可以进一步淡化其与道教的关联,否则将很难解释为何这个道坛与一个人烟较为稠密的山村联系如此紧密。道坛的建造多与道教宫观联系在一起。独自建筑在远离道教宫观的山顶之上的道教法坛,会在什么情况下出现?

在山顶处建筑单独的道坛,一般都有特殊的功能和意义。以《许太史真君图传》为例,其中有两个地方是在山顶建坛。一是许真君在龙城山巅筑坛,以镇压山腰洞穴中的妖孽。二是许真君神丹炼成,在秀峰山顶筑坛醮谢上帝后服食仙丹。两幅插图中所画都是小型的三层方坛。这两种情形,都和传说中的道教法师神迹有关。第三种情形类似,是传说中的道教法师或仙人在山顶炼丹时所筑造的丹坛。这三种情况,都与道教真仙的神迹或圣迹有关,属于传说中的遗迹或古迹。而第四种情形属于现实中的道教实践,即筑造在山顶的“祈晴坛”。

明代前期编纂完成的《道法会元·上清玉府五雷大法》中列举了道教中几种主要的祈祷坛的场合,包括祈雨、祈晴、祈雪、野祭等。但坛的样式基本是两种,称为“祈雨坛式”和“祈晴坛式”,以应对水、旱两种主要的自然灾害。

对“祈雨坛式”的描述如下:

仍就一方太岁方上,用好黄土筑坛三层,上层阔二丈四尺,中阔二丈八尺,下阔三丈二尺,各高一尺三寸,四角用新瓷四只盛木。用龙潭者,内浸流丹符四道。……法师辰、午、酉三时,仗剑从坛地户上步飞龙致雨罡登坛。……叱讫,复从地户下坛。不过三日,雷霆雨降。仍具奏闻。谢上帝,设醮。还雷坛土,并瓷送长江水中。

对“祈晴坛式”的描述如下:

择高山或无水处,用黄泥土作坛三层,阔如祈雨坛式。但每层只高一尺二寸。筑坛毕,上层置香案,供养负风猛神风伯大神欻火大神,在两边中供养四司主者。坛中层四角,安空瓷四个,并用朱砂,其内各入欻火真形符一道。……主法取寅、午、戌三时,仗剑步驱龙吸水罡,从地户登坛。……次下坛,应时风作云收雨止。设醮谢恩上表。须是如法事毕,埋坛土并瓷具于午地,不得轻弃。[26]

无论祈晴还是祈雨,首先重视的是坛所在的地点,这使得筑坛的方式与在道教宫观之中搭建道坛有所区别。“祈雨坛”要建立在太岁所在方位或者龙潭边,“祈晴坛”则要建立在高山之上或无水的高处。道教的坛,除了少数意在长期保留的之外,大多数都在法事之后拆除,也会将建筑材料收纳起来日后重复利用。从对“祈雨坛”和“祈晴坛”的描述来看,这两种坛都是用黄土堆塑而成,都是道教法师做法的临时建筑,法事完毕之后,要“埋坛土”或“还雷坛土”,即把坛重新还原成黄土并埋藏起来,法事时所用的瓷瓶也要埋藏或丢到江水中。理论上来说,这些道坛在法事结束之后将不复存在[27]。

如果不是道教的法坛,《千里江山图》中的方坛是否是儒家礼仪制度中的某种祭祀坛?

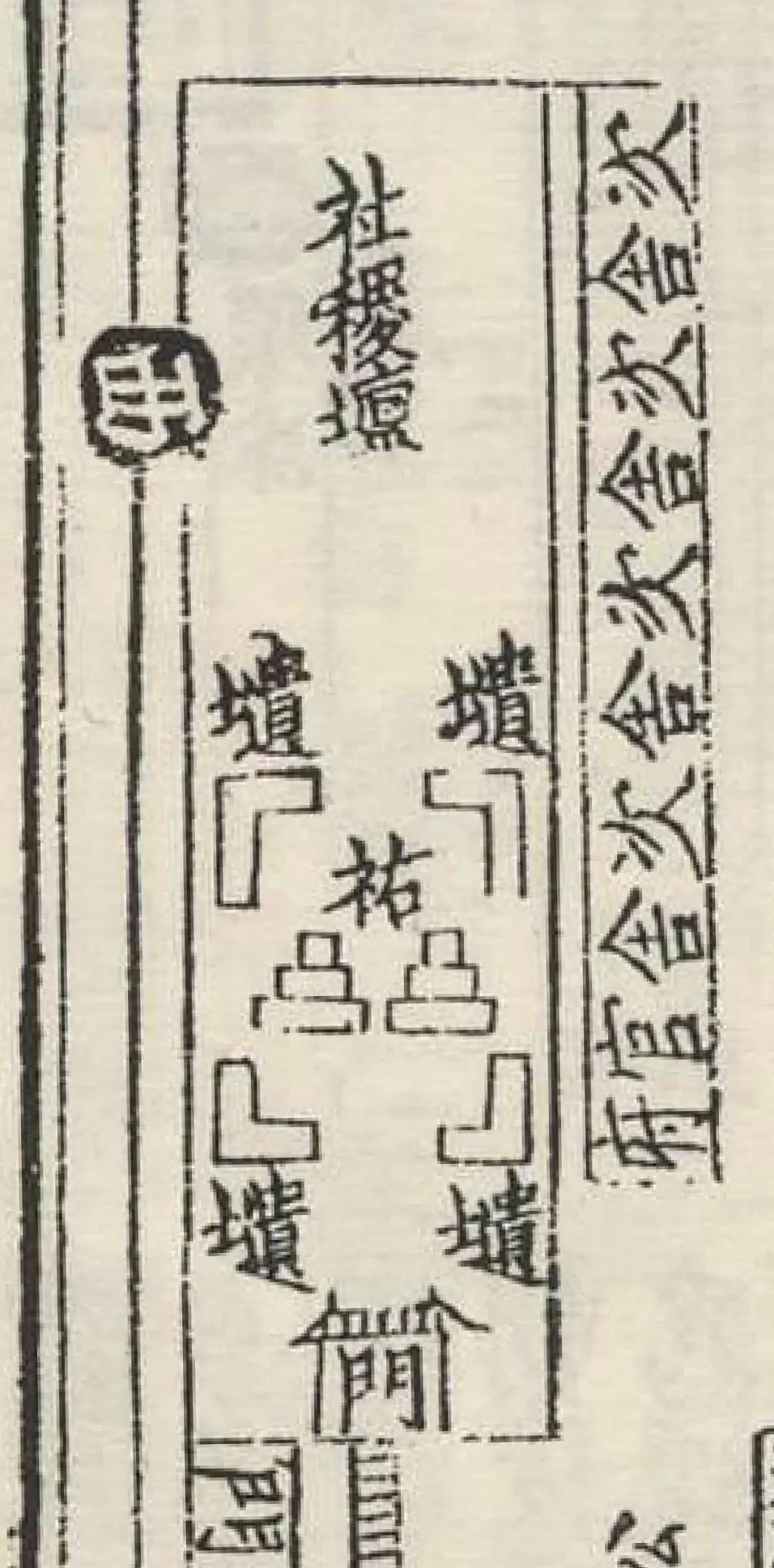

在宋代,中央和地方有着相对平行的祭祀系统。但位于政治中心的国家祭祀中几种大型的祭祀坛为帝王所专有,如圜丘、先农坛、先蚕坛、日坛、月坛等。对于地方而言,可以与中央政府共同享有的是社稷坛、风伯雨师坛、雷神坛等。“社稷坛”严格来说包括“社坛”和“稷坛”两种坛,但在地方层面有时会把两个坛结合,复合为一个社稷坛,作为地方祭祀中最重要的坛。

图17 《纂图互注周礼》中的社稷坛图

图17 《纂图互注周礼》中的社稷坛图

图18 《纂图互注毛诗》中的社稷坛图

图18 《纂图互注毛诗》中的社稷坛图

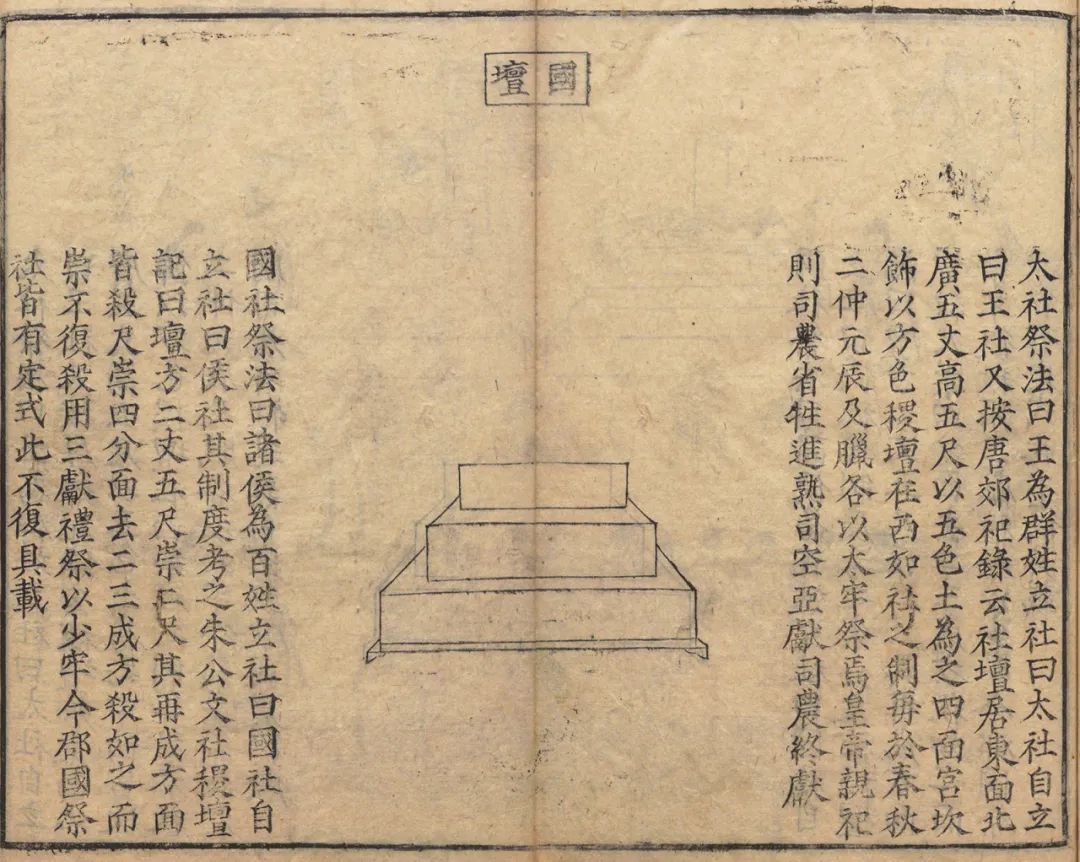

可以与《千里江山图》中三层方坛进行比较的社稷坛图像并不多。在南宋中期刊刻的礼书《纂图互注周礼》与《纂图互注毛诗》中分别有“朝位寝庙社稷图”(图17)和“春籍田祈社稷图”(图18)两幅版画,其中均有对皇家社稷坛的简略图式,与《千里江山图》相似。元代前期学者王桢所著《农书》中,也有对社稷坛的图像表现。书中《农器图谱》第一卷《田制》,列出了各种礼仪,包括“籍田”“太社”“国社”“民社”,均配有图像。目前《农书》存世最早的刻本是嘉靖九年本。从中可以看到,无论是表现皇家祭祀的“籍田图”“天子亲祀太社之图”“国坛图”(图19)还是表现民间社稷坛的“民社图”(图20)时,所画的坛全部都是三层方坛,而且没有四面出陛,与《千里江山图》相同。

图19 《农书》中的“国坛”

图19 《农书》中的“国坛”

图20 《农书》中的“民社”

图20 《农书》中的“民社”

《纂图互注周礼》、《纂图互注毛诗》与《农书》中的三幅插图,并不能完全反映宋代社稷坛的具体情况,我们还需要对宋代的社稷坛制度做比较全面的梳理。

宋代的中央政府对于皇家社稷坛和各地方州县社稷坛的形制是有明文规定的,规定二者的基本形制相同,只不过州县社稷坛在尺寸上要小于皇家社稷坛。在规定中,都要求社稷坛为方坛,而且四面正中出“陛”。但社稷坛究竟为几层,皇家与民间在具体实践上并不一致。

北宋《政和五礼新仪》中记载了各种用于国家和政府祭祀的坛,社坛和稷坛是分开的两种坛。无论是皇家祭祀的“太社坛”、“太稷坛”还是地方州县祭祀的州县社坛、稷坛,都没有严格的三级之分。区别只是前者“广五丈,高四尺”,后者“方二丈高三尺”,不及前者一半大小。图像也能证明这一点。根据万笑石的研究,南宋马和之名下《毛诗图》的《闵予小子之什图》一卷中就在《周颂·载芟》一段画有社坛和稷坛,表现的是帝王在春日的“籍田礼”中祭祀社稷坛的场面。画中的社坛和稷坛左右分开,被一道称作“壝”的矮墙所包围。(图21)社稷坛主体是梯形,不分级,四边有台阶。这种样式也和北宋陈祥道《礼书》中的祭坛形状相同[28]。(图22)多层的祭祀坛其实在《政和五礼新仪》与《礼书》中都有记载,比如“昊天上帝圆坛”四层、“九宫贵神坛”三层。因此,未明文规定社稷坛的层数,可能正说明皇家社稷坛对分层没有具体要求[29]。皇家社稷坛制度在元代都未曾有明显变化,直到明代初年,才正式确立了三级社稷坛式样,也即今日可以在北京见到的社稷坛[30]。

图21 (宋)马和之《闵予小子之什图》卷 绢本设色 局部 27.7x713厘米 故宫博物院

图21 (宋)马和之《闵予小子之什图》卷 绢本设色 局部 27.7x713厘米 故宫博物院

图22 (宋)陈祥道《礼书》中的祭坛图(元至正七年福州路儒学刻明修本)

图22 (宋)陈祥道《礼书》中的祭坛图(元至正七年福州路儒学刻明修本)

然而,不分层的皇家社稷坛,在宋代却没有成为地方社稷坛的范本。州县级别的社稷坛普遍建造成三层样式[31]。大儒朱熹《答社坛说》是一篇对于州县社稷坛制度的重要文献。在此文中,朱熹逐条解析了《政和五礼新仪》中对于社稷坛形式的规定,在解析州县社稷坛的高度时说:

既言坛高三尺,又言坛分三级,则是以一尺为一级也。[32]

可见朱熹是认为州县社稷坛分三层的,但令人疑惑是他所逐条分析的《政和五礼新仪》中并未提到州县社稷坛分三层。那么他从哪里得到这个知识的呢?朱熹有《鄂州社稷坛记》一文,其中提及鄂州地方官参照《政和五礼新仪》建成了四个坛,都是三层方坛,证明他在淳熙十年(1183)已经对州县一级的三层社稷坛非常了解了:

东社西稷居前,东风伯、西雨雷师居后少却。坛皆三成,有壝,壝四门。前二坛趾皆方二丈五尺,崇尺二寸。后二坛趾皆方一丈六尺五寸,崇八寸。其再成方面皆杀尺,崇四分而去一。三成方杀如之,而崇不复杀。[33]

其他一些南宋文献也可以与之相互左证。宋宁宗嘉定八年(1215),潼川府东关县重修社稷坛:“为坛四,左为社,社之次为风伯,右为稷,稷之次为雨师、雷师坛,皆三成。”[34]宋理宗宝佑四年,瑞金县重修后的社稷坛与风伯西雨雷师坛“五坛隐然……坛各三级”[35]。

始修于至元十一年(1274年)、刊行于至元二十五年(1288年)的《至元嘉禾志》记载了宋代崇德县社稷坛的情况:

县社坛,在县西二百步,入门而南有斋厅三楹。厅之南五坛,坛各有三级。风伯雷雨师。绕之以墙。厅值灾,政和间重修社坛碑记磨灭几不可读,大率全备敕牒之语,敕牒则尽述江东提举沈延嗣奏请之辞。当时按式图镂版行下,故式图刻在碑首。历年虽久,坛制如式。[36]

文中所言,崇德县社稷坛是在北宋徽宗政和年间修建的,因此可以肯定所参照的是《政和五礼新仪》的规定。当时还获得了中央政府颁发的敕牒以及社坛图样,都刻在一块《重修社坛碑》上。社坛图样刻在碑额部分,在元代初年还可以看到。崇德县社坛为三层坛样式,也就说明政和年间颁布的社稷坛图样可能也是三层方坛。既然如此,为何在《政和五礼新仪》中并未对州县社稷坛的分层有明确记载?

合理的解释是,《政和五礼新仪》体现了北宋末年整顿礼制时颁布的一种新的规范,更多反映出皇家祭祀的理想制度,体现出规范地方祭祀的愿望。《政和五礼新仪》可能并未得到真正的推广,要到南宋时代才产生了一些影响,对于地方祭祀礼仪的规定也不严格[37]。虽然位于首都的社稷坛以及其他一些祭坛如先农坛等确实是不分层的,但这种样式并未推广到州县层面。州县层面的社稷坛遵循的仍然是三层样式。这其实也是当时对坛的普遍认识。唐宋以来,三层坛逐渐成为一种普遍样式。《营造法式》中就有对“造坛”方法的介绍,学界一般认为所说的“坛”就是类似社稷坛一样的建筑,也包括大型建筑物的基坛,其建筑方式是相同的:

造坛之制:共三层,高广以石段层数,自土衬上至平面为高。每头子各露明五寸。束腰露一尺,格身版筑造,作平面或起突作壶门造。石段里用砖填后,心内用土填筑。[38]

还可以举孔子“杏坛”的例子加以说明。在南宋刊刻的记载孔子事迹的著作《东家杂记》和元刻本《事林广记》中,都有相似的《夫子杏坛之图》,描绘孔子坐在杏坛上抚琴的场面。(图23)杏坛的形制就是层层套迭的三层方坛,砖石结构,在底层中央有出陛。《东家杂记》中有《杏坛说》,解释了杏坛的来历:“昔周灵王之世、鲁哀公时,夫子车从出国东门,因睹杏坛,逡巡而至,历级而上,弟子侍列,顾谓之曰:‘兹鲁将臧文仲誓盟之坛也。’睹物思人,命琴而歌。”按照文意,画中的杏坛是鲁国用于盟誓的祭坛,所以采用了宋代时已经是标准样式的三层方坛形式。

图23 《东家杂记》中的杏坛图

图23 《东家杂记》中的杏坛图

因此,社稷坛之所以出现单层和三层两种不同样式就可以从图像的层面得到解释。陈祥道《礼书》与马和之《毛诗图》都与中央政府联系密切,其对皇家社稷坛的表现都不分级,相对真实地展现出皇家礼制。而南宋中期福建地区刊印的《纂图互注周礼》、《纂图互注毛诗》中的皇家社稷坛图示都是三层,一方面说明对于皇家社稷坛形制并不了解,另一方面也反映出民间对于皇家礼制的想象。在元代王桢《农书》中,无论是皇家社稷坛还是地方社稷坛,全作同样的三层方坛,也是以民间知识来想象国家祭祀的结果[39]。

上述两种社稷坛形象,除了不分层与分层的区别之外,在有无坛陛上也有明显区别。从制度上来说,即使州县社稷坛和皇家社稷坛在分层上有区别,但如朱熹《答社坛说》所说,二者都是要有四面出陛的。这一点,无论是《千里江山图》还是南宋《纂图互注周礼》、《纂图互注毛诗》,以及元代王祯《农书》中的图像,都没有画出来。是画错了,还是某一类型的社稷坛可以没有“陛”?

关于宋代的国家祭祀,我们了解比较少的是乡村中的情况。宋代的地方行政区划实行州县二级制,“县”是最基层的行政单位。所以州县社稷坛是国家礼仪制度中非常重要的部分。在实际的地方治理中,乡村仍然是最基本的形态。乡村中通常以“社”为单位,可称之为“乡社”、“村社”或“民社”,在规模上基本相当于秦汉时代的“里社”。学界一般认为,于乡里之间设立社稷坛定期进行社祭的实践在汉代已经出现,宋代这一传统依然有所延续。汉代的乡里社坛具体是怎样的形式目前还少有材料透露。甘肃酒泉丁家闸5号墓是一座魏晋时期壁画墓,根据学者研究,其中有一铺“社树图”壁画表现乡村社坛,大树下有一个带支柱的台,可能就是里社的祭坛[40]。宋代里社中设立的社稷坛具体形制如何,很少有文献详细描述。根据王祯《农书》中对“民社”的描述可知,至少在元代时乡村中设立社坛已经比较常见了。刘永华通过南宋《临汀志》中的记载推测,宋代的汀州乡村中已经出现了“散地而祭,不屋而坛”的里社坛,但尚未普及[41]。刘永华还注意到1328年徽州学者胡炳文撰写的《游汀社坛记》,记述了徽州游汀(今江西婺源)一位名叫张泰宇的乡人重建里社坛的事迹:

社,古礼也。坛而不屋,因地所宜木为主。今庶民之社往往多绘事于家,屋而不坛,非古。绘一皓首庞眉者,尊称之曰“社公”,而以老媪媲之,寖非古矣。游汀张公泰宇因见文公所述政和礼仪,取旧所绘焚之。于是就汀中印墩筑坛北向,以石为主,环植嘉树,前为屋四楹备风雨,捐秫田二亩共祭酒。社制之古,略见于今。且将使家敦孝悌、崇礼逊,熙熙然相与为太平之民,非惟复社制之古,且复人心之古。泰宇贤矣哉!泰宇,名起凤,今年七十有四。记之者,同郡胡某也,长泰宇五岁。泰定戊辰正月记。[42]

从中可知当时的里社祭祀社神多在祠堂中,而非里社坛。重建里社坛所受到的是朱熹《答社坛说》的启发。“环植嘉树,前为屋四楹备风雨”,与《农书》中的“民社图”相似。

在礼制中,二丈五尺见方的州县社稷坛比五丈见方的皇家社稷坛小一半,我们因此也可以推测,里社坛的规模一定也比州县社稷坛要小得多。目前尚无宋代文献明确描述里社坛大小。《游汀社坛记》中提及张泰宇重建的里社坛是以“汀中印墩”为基础,也即以水岸边的方形石墩(即像印章一样的石头)为基础建筑方形的社坛。印墩的石头尺寸都不大,被称为“印石”,徽州地区常见[43]。

根据北宋所颁布的制度,州县社坛的尺寸是边长二丈五尺,这个标准一直延续下来。明代立国之初在全国普遍推行“里社坛”制度,但《洪武礼制》中只明确规定了州县社稷坛的规模,对于里社坛究竟如何建造没有明文规定,属于半开放的领域。明代黄佐《泰泉乡礼》的《乡社》条中给予了更细致的建议:

坛制,宜量地广狭,务在方正,广则一丈二尺,狭则六尺,法地数也。高不过三尺,陛各三级。坛前阔不过六丈。或仿州县社稷坛,当北向,缭以周垣,四门红油,由北门入。若地狭,则随宜止为一门,木栅,常扃钥之。[44]

黄佐所建议的里社坛尺寸最大为州县社坛的一半,最小可以再减一半,上下限约在3.6米至1.8米之间。虽然是明代的规定,但也对于我们研究宋代时期的里社坛具有参考价值。元代张泰宇重建的里社坛利用水中石墩建坛,可以想见尺寸应不大,或许就与黄佐建议的里社坛尺寸相仿。王祯《农书》中的民社坛,边长约等于二人的高度,这大约是黄佐所建议的里社坛的上限。前文曾推想《千里江山图》三层坛的底边长在二至三米间,大致也相当于这个尺寸。

里社坛作为对州县社稷坛的模仿,其理想的形式应该也是四面出陛的。但《农书》中的民社坛并无台阶。不画“坛陛”的可能性之一是制图者的简省。可能性之二则是现实中里社坛在建造上的简省——因为尺寸小、预算少,也许没有四面“坛陛”的必要。黄佐还提及,明代里社坛既可以像州县社稷坛一样周围有称作“壝”的矮墙环绕,也可以不用“壝”。这显然也是考虑到土地和财力限制的简省做法。元代张泰宇在徽州游汀重建的里社坛,很可能也无“壝”,只是“环植嘉树”而已。

在考察了宋代各级社稷坛的基本情况之后,我们可以认为,《千里江山图》中的三层无陛方坛与宋代对于民间里社坛的认知是有契合之处的。

五、山川之神

通过以上考察,我们可以将《雪山行旅图》和《千里江山图》这两件宋代山水画中的三层方坛初步解读为国家礼制系统中的地方祭祀坛,而且有可能是地位最重要的社稷坛。由于两画中的祭祀坛在表现上有一些差别,所以它们的具体所指是否还存在区别值得考虑。

《雪山行旅图》中的祭祀坛形制更为规整,不但规模更大(推测底边长超过4米),而且四面皆在中央建有台阶。《千里江山图》中的祭祀坛则规模较小(推测底边长在2至3米间),且并无台阶。地方社稷坛可以区分为州县社稷坛和乡村里社坛两种等级,有可能分别对应《雪山行旅图》和《千里江山图》中的祭祀坛。但是这种对应是非常模糊的,因为我们无法把画中社稷坛的表现形式与宋代时官方颁布的州县社稷坛的定式完全对应。比如,标准的州县社稷坛常会和风伯坛、雨师坛、雷神坛建造在一起,且都会有“壝”——即祭坛周围的矮墙。这些在两图中均无表现。州县社稷坛一般都是建立在州县的县治所在地附近,方便定期祭祀。而两画中的祭祀坛都处在人烟稀少的山区。所以,两画中的祭祀坛也可能全部都在表现最低级别的乡村社稷坛。在宋代的时候,乡村社稷坛的具体制度非常模糊,出现尺寸和坛陛上的多样变化是十分正常的。

国家祭祀的礼仪制度在乡村基层社会层面,本身就是十分模糊的。其实,州县社稷坛或乡里社稷坛并非这两幅画中三层方坛的最终解释。有几个地方深究起来仍然值得注意。一是社坛上都会立有石头制成的“神主”。两幅画中是没有的。二是社坛一般都是在方便祭祀的地方设立,除了祭坛之外,还会建有斋厅或祠堂等建筑以方便祭祀活动。皇家社稷坛自不必说,即使是《农书》中的“民社图”,也可以看到下方有一座官式建筑。可是无论《千里江山图》还是《雪山行旅图》,都看不到这类礼制建筑。《千里江山图》中的方坛虽然由一条蜿蜒小道与一座建筑群联系起来,但这个建筑群应该属于村庄的一个部分,与方坛并没有紧密联系[45]。图中的方坛都建立在山顶,显然也是经过了特殊安排,似乎不是一般的民社。

如果我们把乡村间的祭祀礼仪从社稷坛进行适度扩大,就会发现社稷之神只是乡村祭祀的一部分,其他常被祭祀的神灵还包括山川神、龙神以及各种地方性神祇。有一些地方信仰的神祇未被官方认可,被称之为“淫祠”或“淫祀”[46]。相对来说,祭祀山川之神的山神坛或山川坛,具有很高的合法性。在《礼记》中,山川是天子与地方诸侯均要祭祀的神灵。统治天下的帝王可以祭祀天下的名山大川,治理地方的诸侯只能祭祀辖境内的山川。宋代对山川之神的祭祀也非常重视。在皇家层面,国家祀典《政和五礼新仪》在《坛壝》部分列出了二十多种祭祀坛,其中就包括并列的“五方岳坛”和“镇海渎坛”。在州县层面,辖区境内对地方社会生活产生较大影响的自然山川之神通常也会获得朝廷的认可而进入地方祀典。不过,相较于社稷坛,地方州县的山川坛往往处于一个比较模糊的地带,发展到明代,才正式成为了地方州县祭祀坛的重要组成部分。

在宋代,地方州县对山川坛的设置和祭祀虽然远不如社稷坛那样成定制,但也可以看到不少例子。文献所见基本都集中在南宋时期。南宋淳熙年间编纂完成的《严州图经》在《祠庙坛壝》一部分,就列出了地方官设立的祭祀山神的坛:“山神坛,在仁安山之阳。乾道六年,知州张栻铸为水旱祈祷之所。”[47]南宋文官刘清之在湖南衡州为官时也曾“立望祀山川坛” [48]。对这两个例子,朱熹评论道:“而今有司只合奉行朝廷制度,士大夫自去创立亦自不便。张敬夫(即张栻)亦好如此,恐非《中庸》‘不敢作礼乐’之意。”[49]朱熹的话透露出祭祀地方山神的坛虽然是被官方默许的,但因为并未进入国家祀典,所以更多是地方特色行为。

张栻(1133-1180)是南宋著名的儒家学者。他在各地为官期间,十分重视对山川神的祭祀。1170年他在浙江严州(今浙江建德市)任知州期间,之所以在仁安山(亦名乌龙山)修建山神坛,在其祭祀山神的祝文《乌龙山神》一文中表达得很清楚:

窃惟古者诸侯各祭境内之山川,严其坛壝,洁其币牲,以致吾诚焉耳。后世立之栋宇,设为像貌,其失甚矣。仁安之山,实镇兹土,风云变化,雨我百谷。是为神灵,民所依赖,而严祀之所,旷然未讲,其何以收聚诚意?克有感通,肇建兹坛。[50]

张栻首先追溯了古代设坛祭祀山川神的传统,然后提出后世设立祠庙以人形偶像形式祭祀山川神的失礼之处,认为建立祭坛才是真正正确的祭祀礼仪,与古礼一脉相承。山川之神,包括山神与川神。张栻在严州似乎只建立了山神坛,没有建立祭祀江河之神的川神坛,但考虑到仁安山位于新安江、富春江、兰江交汇处,于其上建坛,本身就含有同时祭祀山川之神的意图。在1175年出知广西靖江府后,张栻完全实现了山川分别建坛的想法。他在桂林的尧山上和漓江畔分别建立了两个祭坛,并对于自己复兴古礼的想法有更详细的阐述。他不但写了祭祀的祝文,还专门写了《尧山漓江二坛记》。祝文中说:

惟江山之神,实为此邦之所瞻依,而坛壝祷祀无所,某用是惧。虔度高明之地,肇新规模,及兹而成。[51]

坛建在“高明之地”,即是山上高处。《尧山漓江二坛记》中叙述更详,不但详细描述了自己之所以设立祭坛的主张,也讲述了确立祭坛设立地点的过程:

古者诸侯各得祭其境内之山川。山川之所以为神灵者,以其气之所蒸,能出云雨,润泽群物,是故为之坛壝,立之祝史,设之牲币,所以致吾祷祀之实,而交孚乎隐显之际,诚之不可掩也。如此,后世固亦有山川之祠,而人其形,宇其地,则其失也久矣。夫山峙而川流,是其形也,而人之也何居?其气之流通,可以相接也,而宇之也何居?无其理而强为之,虽百拜而祈,备物以飨,其有时而应也,亦偶然而已耳。

淳熙二年之春,某来守桂,按其图籍,览观其山川,所谓尧山者,蟠防于东,气象杰出。环城之山大抵皆石,而兹山独以壤,天将雨则云气先冒其颠。山之麓故有唐帝庙,山因以得名。而漓江逶迤,自城之北转而东以逹于南,清洁可鉴,其源发于兴安,与湘江同本而异,故谓之漓,而以水媲之,凡境内之水皆汇焉。以是知尧山、漓江为吾土之望,其余莫能班也。岁七月,弥旬不雨,禾且告病。先一日斋戒,以夜漏未尽,望奠于城观之上。曾未旋踵,雷电交集,一雨三日,均浃四境,邦人欢呼,穑以大稔。

伏自念山川为吾土之望,而坛壝未立,祷祀无所,其何以率吾民严昭事之意?用惕然不敢宁,乃俾临桂县尉范子文度髙明爽垲之地,得于城之北迭彩岩之后,隠然下临漓江,而江之外正与尧山相直,面势回环,表里呈露,对筑二坛,以奉祀事。为屋三楹于坛之下,以备风雨,其外则绕以崇垣。逾时而告成,乃十有二月丁酉,率僚吏躬祭其上,以祈嗣岁。事毕徘徊,喟然叹息,退而述所以为坛之意,以告邦之人与来为政者,使知事神之义在此而不在彼,庶有以致其祷祀之实,且得以传之于无穷云。[52]

张栻讲到,山川坛需要设立在“髙明爽垲之地”,即高爽、明亮、干燥的高处,最终选择了桂林城北的迭彩山上。此处是空气流通的高处,既能与更高的尧山相对,也恰好下临漓江,属于风水绝佳之处。山神坛和川神坛各一,相对而筑。二坛旁建造了一所三开间的房屋作为斋厅,以备日常祭祀的准备活动,外面再建造了一圈矮墙,作为坛壝。可以看到,张栻建立山川坛基本上是参考州县社稷坛的制度,有完整的祭坛、斋厅、坛壝。虽然没有描述山川坛的具体形式,但也可以推知与社稷坛相似。社稷坛既可以把社坛、稷坛分立,也可以把社稷统于一坛,山川坛也正是如此。

淳熙六年(1179)正月,张栻从广西转到江陵府为官后不久,再一次于荆州设立山川二坛,名为“楚望”。他在《楚望记》中有详细描写:

《礼》:诸侯望祭其境内之山川,必有坛壝,以为岁时祈报之所。今之为郡,古诸侯国也。江陵据旧楚一都会,其山虽去郡为逺,然迤逦联络以属于当阳巫峡之间,有自来矣。而其浸则有如蜀江,波涛吐吞,弥亘千里,长吏所当率民敬事弗怠。而望祭之地,乃或有阙。始度寸金堤之会,平旷爽垲,爰筑二坛,既高既坚,绕以周墙,扁曰:楚望。盖取传所谓江汉沮漳,楚之望也。[53]

由于荆州远离高山,所以这次山川坛建造在长江边的寸金堤上,亦属于高处。同样是二坛对筑,矮墙环绕。

从张栻的例子可以感到,对山川坛的推崇在当时可能是一个新的趋势。作为知名儒家学者,张栻的实践对于这种趋势起着一定的推动作用。稍晚一些的另一位大儒陆九渊(1139-1193)也对于山川坛情有独钟。他在绍熙元年(1190)出知湖北荆门军,在临行之前,就在家乡江西抚州的青田石湾山山顶“除地为坛,昭告于是乡五方山川神祇”[54]。赴任之后,更是在荆门大力设坛祭祀山川神。先是在郡城西的蒙泉山顶设坛,“为坛西山之巅,以致其祷”[55],后又在东山顶也设坛祭祀,一同祭祀五方山川之神[56]。

深受张栻影响的朱熹(1130-1200)在知南康军期间,于淳熙七年(1180年)向朝廷进上了《乞增修礼书状》,提出了增修地方州县礼仪制度的建议,其中一条就是重新规范地方祭祀山川神的礼仪,要设坛并定期祭祀:

一、准《礼》,诸侯名山大川之在其境内者,又曰山川之神,水旱疫疠之灾,于是乎禜之。盖以其崇高深广,能出云气、为风雨,以滋养润泽乎一方也。今州郡封域不减古之诸侯,而封内名山大川未有望祭之礼。其有祠庙,亦是民间所立,淫诬鄙野,非复古制。顾乃舍其崇高深广、能出云雨之实,而伛偻拜伏于土木偶人之前,以求其所谓滋养润泽者,于义既无当,又其牲牢器服一切循用流俗亵味燕器,于《礼》又无所稽。至于有山川而无祠庙者,其岁时祈祷,遂不复禜于山川,而反求诸异教淫祠之鬼,此则尤无义理,而习俗相承,莫知其谬。欲乞捡照《五礼新仪》,如巳有祭山川礼,即与编类行下。如有遗阙,亦乞讨论,依放祭社礼仪,立定时日、坛场、方位制度,并赐行下。[57]

这段文字中,朱熹先是花了主要篇幅阐明地方祭祀山川神的重要性,最后明确说明可以仿照社稷坛制度来制定山川坛制度。

朱熹的弟子陈淳(1159-1223)也是一位对于祭祀山川坛十分重视的儒家学者,他也深受张栻的影响。在《请傅寺丞祷山川社稷》一文中,陈淳便是以张栻在桂林建立的山川坛为楷模,提出其家乡漳州也应设立山川坛:

近世张南轩(即张栻)帅靖江,以尧山、漓江为州之望,坛而祝之,水旱祷焉,随感随应。今漳之望,其山则天宝、圆峤,雄踞西隅,天将雨,则云气先冒于巅。其川则西北二江,发源汀、潮,夹绕州治而合归于海。此正吾州阴阳融结之会,宜于城西五里内度高爽之地筑坛壝,载祀典。但今仓卒未暇,姑席地望祷,亦合礼典之正。其次则有社稷风雷雨师之坛在焉,近邵武陈史君于水旱惟专诣社稷致祷,俗人笑之,而不知其为礼之正也天人一气、幽明一机,本相与流通无间。[58]

陈淳甚至把山川坛的地位放在社稷坛之前,他也给予了山川坛制度以明确的建议。他撰写的《祷山川事目》中详尽规划了山川坛祭祀制度的诸多细节,从祭坛地点、祭祀流程到祭品明细、祭祀官员等等,都有涉及:

一、就西门外五里内,择高陵平旷,四达无壅之地,见天宝、圆山呈露分晓,刬草为坛场,设为四席位。每位各以幕围三面,其上露天幕,不必髙,恐遮蔽,只平胸乃须上下缚定。其天宝山神席位,直向天宝山,圆山神席位,直向圆山。西江神席位,向圆山、天宝二山之间正平匀对,中是西江上源来处。九龙江远不可见水,其神席位只向梁冈、天宝二山之间,正对缝中,是九龙江上源来处。每位前留空地,稍宽,度可展拜缛及陪位官列班。

一、每位各用牌子,以纸粘上,书曰:天宝山神座,曰圆山神座,曰西江神座,曰九龙江神座。

一、行礼之序,先天宝,次圆山,次西江,次九龙江。每一位脯一盘,用猪肉三斤,醢一盘,用鱼三斤,作鲊菓子三盘。并列作一行。其余茶盏、酒盏、香桌、香炉如常仪,或用牲牢随意。

一、祭馔多是庖卒无知,易至窃食,须令监官务极精洁。

一、差官出门做事,多是影下假托,科配乃其常态,须严行约束,无骚扰村民,以动其怨叹之声,反亏祈祷之敬。

一、祷名山大川,事体之重,须三日斋戒,致极精䖍,则精神所注,神灵必集,有感格之理。

一、山头帆屋幕次,恐难宿斋,只宿斋于郡馆,四更命驾到幕次,少静坐,澄息思虑,凝定精神,至五更行礼。[59]

陈淳对于山川神的重视还体现在他的《题江郎庙六绝》诗中。其中一首写道:“峙立嶆峨本石形,人其庙貌据何经。祗宜坛壝为民祷,时雨时旸便是灵。”[60]可见他不只主张设坛祭祀山川神,一些被归入“淫祠”的民间人物神信仰,他也认为应该设立祭坛,而不应只有施行偶像崇拜的祠庙。

在详细勾勒了南宋儒家学者对于山川坛的祭祀实践与理论之后,我们会发现这种礼仪与《雪山行旅图》中的表现颇为相似。从画面来看,《雪山行旅图》中山顶方坛与山脚入口的神祠形成了呼应,作为祭祀山川之神的坛可能性很大。从景观来看。画中是以群山为中心,建立方坛的山顶在画中占据比较显著的位置。它恰好处于画面纵向空间的正中,上可以仰望高山之巅,下可以俯瞰江河之流,正是极佳的山川交汇处。这完全符合张栻所说的“髙明爽垲之地”或陈淳所说的“高陵平旷,四达无壅之地”的要求。《千里江山图》中方坛所在的景观与之类似。在方坛的山顶平台,既可以俯瞰山下江河,窥探其山中源头和渐趋壮阔的江面,也可以仰望旁边的画中第二高峰。选择人烟相对稠密的山顶平地和山村建立山川坛,应该是十分合适的。

《雪山行旅图》的右下角出现了快马加鞭进入画面的一队官差,形象十分突兀。在宋代山水画中,于如此显眼的位置描绘官差形象并不多见。这队官差一共4人,2人步行,2人骑马。在后的骑马者为主角,他的马前马后分别跟着身背骨朵或长剑的官差和挑担的吏卒。他前面的骑马官差拿着一个半月形的物品,似为一面小旗,也可能仅是描绘夸张的马鞭。他们应该是在执行某种任务,只是无法准确推知是什么任务。骑马官差的形象虽然描绘简略,但仍可以看到身穿圆领窄袖袍,头戴宋代差役吏卒常见的一种官帽,近似介帻与宋式巾子,有学者认为这种服饰大约是在北宋晚期出现的,可以称之为“曲翅幞头”[61]。在《清明上河图》中,多可见到官差头戴这种首服。尤其是在虹桥上,出现两位骑马官差,与《雪山行旅图》中的官差形象有相似处。(图24)这种服饰意味着低级官吏身份,与文官有明显区别。挑担官差所挑的担子值得留意。担子前后所挑为同样的物品,并非软性的包裹或方形的箱笼,而像是某种器皿,这在宋代的挑担图像中不多见。器型为扁圆形,同时圆中带方,还可以看到器皿几个不同块面之间衔接处的圆弧状线条。器物有敞口,似乎还有四足与耳,四股担绳可能就拴在耳上。尽管难以准确辨明其身份,但我们有理由猜测这个器物是用于祭祀的器皿。(图25)

图24 (宋)张择端《清明上河图》卷 局部 绢本设色24.8x528.7厘米 故宫博物院

图24 (宋)张择端《清明上河图》卷 局部 绢本设色24.8x528.7厘米 故宫博物院

图25 (宋)佚名《雪山行旅图》局部

图25 (宋)佚名《雪山行旅图》局部

一队低级的官吏公差,快马扬鞭进入这片寒冷荒疏的险峻山区,意在何为?从画面的视觉逻辑来看,他们很自然会使我们联想起与可能是山神庙的地方神祠以及山顶的神坛之间的关系。宋代社会十分重视对国家与地方祭祀活动的规范。在国家与地方层面,出台了很多对于祭祀礼仪的规定,涉及到属于国家“正祀”的祭祀活动与各种民间“淫祀”之间的关系。宋孝宗乾道元年(1165)颁布的一道圣旨,就明确要求地方政府对于各种礼仪典籍中记载的神坛、神祠都要仔细维护、定期祭祀:

乾道元年正月一日郊祀赦:

应古迹、坛场、福地、灵祠、圣迹,所在守令常切严加崇奉。五岳四渎、名山大川、历代圣帝明王、忠臣烈士有功及民,载于祀典者,并委所在差官严洁致祭。[62]

值得注意的是,宋孝宗这道圣旨,基本延续了之前宋朝历代帝王对于规范“正祀”和“淫祀”的诏令,但创新之处是强调了“古迹”“坛场”“福地”“圣迹”等各种信仰混杂之处作为国家祭祀的对象[63]。例如“坛场”,既可以是道教仙人的道坛遗迹,也可以是儒家礼仪中的祭坛。宋孝宗对其的强调,似乎与张栻等儒家学者开始提倡州县山川坛的时间接近,二者可能会有所关联。

《雪山行旅图》中的神祠、三层神坛以及公差官吏的组合,可以看到与上述文献之间的某种平行关系。陈淳的《祷山川事目》中的礼仪规范,可以更详细地解释画中对官差的表现。《雪山行旅图》中的官差人数不多,规规格也不很高,从主要人物的“曲翅幞头”来看,显然不是地方最高行政长官,而是一般的官府差人。《祷山川事目》中就专门讲到了地方政府要定期派遣官差到各处坛场进行祭祀和维护,并且专门提醒地方行政长官要规范这些官差的不良行为:“差官出门做事,多是影下假托,科配乃其常态,须严行约束,无骚扰村民,以动其怨叹之声,反亏祈祷之敬。”所以画中表现的不是地方行政长官在重要场合亲自率领僚属赴坛场祭祀,而是坛场的一般性维护。祭祀山川神的礼仪也是比较简单的。每一位山川神的祭品只不过是“脯一盘,用猪肉三斤,醢一盘,用鱼三斤,作鲊菓子三盘。并列作一行。其余茶盏、酒盏、香桌、香炉如常仪,或用牲牢随意”。祭品不多,也可以解释为何画中官差所挑的只是一个担子而已。《祷山川事目》中还提到,由于山川坛位于大山上,相对偏远,通常难以建造正规的斋厅以供官员进行斋戒等准备工作,所以可以头一晚在山下官署准备好了之后,在凌晨时分上山祭祀。《雪山行旅图》的画面虽然难以准确判断时间,但从官员即将行到的酒馆、旅店区域来看,几乎空无一人。只有靠右边的茅屋中有一人一驴,似乎暗示凌晨的晓行或夜宿。除此之外,画中就只有2位赶路的行脚僧和带着毛驴砍柴的樵夫,他们一般也是晓行或夜宿的象征。画中色调深重的冬季寒冷景观,与凌晨上山祭祀的情景似乎也很吻合。

相比《雪山行旅图》中独自位于山顶的祭坛,《千里江山图》中的方坛与乡村生活发生了更密切的联系。方坛所在的山崖边缘用栏杆围护起来,意味着这里常有人来观景。方坛离一所院落不远,院子门口有一条小路直接通往方坛,小路的分叉处连接起方坛和更远处的其他乡村建筑。方坛旁边的一对仙鹤,也可以指向幽人隐士的园居生活。虽然未找到宋代文献,但从元末明初人金固(1333-1389)《山川坛作》诗中,可以体验到在山川坛附近居住的田园生活:

坛畔斋居似小龛,晓分福酒亦何惭。

草㾗已共雨㾗绿,花气更兼春气酣。

茂宰材猷推单父,圣朝治化美周南。

遥詹归骑松篁外,徒步东风雪满簪。[64]

如果《雪山行旅图》和《千里江山图》中的方坛都属于地方政府建立的祭祀山川之神的祭坛,两画中季节的巨大差异是否有值得追寻的意义?《千里江山图》是春夏之景,《雪山行旅图》则是秋冬之景,山川坛在其中起着怎样的作用?

山川坛的建立,最主要的功能是祈祷雨雪,以避免水旱灾害。祈雨多是在春季农作物蓬勃生长之时,祈雪多是农作物越冬之时。二者正可以分别对应《千里江山图》和《雪山行旅图》中的季节设定。两画中郁郁葱葱的春季山林植物与冬雪中冷寂的山村,似乎也形象地揭示出山川坛保佑一方的功用。

不过,较之《雪山行旅图》与地方山川坛之间更紧密的关系,《千里江山图》中的祭坛是否可以定为山川坛还值得更多论证。主要原因是从存世文献所载来看,对于地方州县山川坛的推崇之风似乎主要是南宋儒家学者在宋孝宗年间开始发起的,而《千里江山图》的绘制时间在约半个世纪之前的北宋末年。如果《千里江山图》中的山顶祭坛也意在表现山川坛,那便说明北宋末年时复兴筑坛祭祀山川之神的古礼之风已经出现了,但目前的文献材料中尚没有更多关于北宋时代地方州县设立山川坛的记载。

要想精确地考证两件宋代山水画中的祭祀坛究竟是地方山川坛、州县社稷坛、乡里社稷坛,亦或是其他种类的祭祀坛是很困难的。原因在于我们无法推测两件作品的画家是否有堪比大儒朱熹一样精深的礼仪知识。宋代时有关国家祭祀的礼仪制度即便是在上层的精英文人之中也存在分歧。目前的研究基本上达成这样的认识,即北宋后期对于祭祀礼制的制定和推行,恰恰折射出宋代地方祭祀礼仪制度上的松弛。国家虽然试图以推广礼制的方式来强化思想的统一性,但地方社会无论在州县还是乡里层面,都充满着多元化的民间信仰。这些供奉未列入国家祭祀典礼名单的民间神灵的祭祀建筑通常被官方立场称作“淫祠”,是应被禁止的。但“淫祠”和国家“正祀”之间的博弈一直存在。宋代山水画中的三层祭祀坛,显然并非“淫祠”,但也并不完全属于列入祀典的国家“正祀”。这个中间地带,正传达出国家礼制系统与民间信仰世界的互动关系。

六、山野中的礼仪空间

乡野山村中的祭坛意味着对于乡村中儒家礼仪制度的强调,与官方意识形态之间有紧密的联系。出自宫廷画家之手的《千里江山图》自不必说,《雪山行旅图》虽然语境不很明确,但也可看到官方色彩。最明显的是画面右下角所画的官差队伍,他们和山顶坛状物有着视觉逻辑上的关联。他们是否是去对祭坛进行定期祭祀或维护的官差?即便无法完全肯定,也至少可以说,因为官员公差的出现,这幅画渗透了明确的官方意识形态。

山水画往往都不描绘大城市,而是以比州、县更基层的乡村市镇为主要景观。所以山水画中所反映的观念与对于乡村市镇的态度有紧密关联。画中描绘的礼仪空间,也就体现出对于乡村社会礼仪的重视。除了祭坛,宋代山水画中出现的其它祭祀建筑和礼仪形式也值得讨论。

传为关仝的《关山行旅图》与《雪山行旅图》在画法和构图上都颇为相似,二者的时代和内涵也因此有可比性。《关山行旅图》没有表现山脚神祠和山顶祭坛。不过,画面在下部乡村酒店和旅馆的聚落中画出了一个高度还不及篱笆、以全正面示人的微型神祠,从而强调了乡村礼仪和信仰的重要位置。

在传屈鼎《夏山图》的卷尾,也清晰地描绘了一个小型神祠,在画中所有建筑中得到了最细致地刻画。(图26、27)神祠用单檐悬山顶,建筑在台基之上。形制上接近“五檩中柱式”,面阔似为三间。画家对侧面山墙的剥落痕迹都有细致描绘,展现出土坯的特点。神祠位于交通要道,不远处即是一排茅草铺顶的民居,暗示村落的存在,可供来往旅人休整。神祠前的祭拜者也是过往旅人,行李担子放在身旁地上,一人站立拱手,一人跪地叩首,形成了画中最生动的景观之一,在画中占据重要地位。

图26 (传)屈鼎《夏山图》卷 绢本水墨淡设色 44.1×116.8厘米 大都会艺术博物馆

图26 (传)屈鼎《夏山图》卷 绢本水墨淡设色 44.1×116.8厘米 大都会艺术博物馆

图27 (传)屈鼎《夏山图》局部

图27 (传)屈鼎《夏山图》局部

《夏山图》中的神祠,在形制上与传为赵伯驹《江山秋色图》中的一处建筑很像。这处建筑位于卷首部分的山坡上,有石筑围墙,也是一所筑于台基之上的单檐悬山顶建筑,三开间,侧面也是五檩,只是没有中柱。虽然带门钉的大门关闭,也没有祭拜者,但并非一般民居,应是一所神祠。传为郭熙的《山村图》中似乎也有对于民间祭祀的表现。在画面左边山崖下聚集的人群中,画出了祭拜景象。一人跪在地上,祭拜紧靠山崖的一处台状物。在这人身前的地下摆放着一些长方形物品,似为祭祀所用之物。还有一人在台状物旁边高举双手做祭拜状。(图28)台状物很可能也是一处简易的神祠或神龛。民间的祭祀,多种多样,形式多变,因此我们很难指出画中这些祭拜到底是在向哪些神祇进行祈祷。他们出现在画中,最主要的意义大概也不在于此,而是展现出乡村社会对于礼仪制度的重视与践行。

图28 (传)郭熙《山村图》轴 局部 绢本水墨淡设色 109.8x54.2厘米 南京大学图书馆

图28 (传)郭熙《山村图》轴 局部 绢本水墨淡设色 109.8x54.2厘米 南京大学图书馆

传世宋代山水画中,虽然对于祭坛、神祠等礼制建筑的表现很少,但也许在当时要更为普遍。刘道醇在《圣朝名画评》中赞扬李成的画“峰峦重迭,间露祠墅,此为最佳”,就注意到画中常有对“祠墅”——即神祠、乡间别墅——的描绘[65]。刘道醇所说的掩映在峰峦间的“祠墅”建筑也许还不是《夏山图》中这样的小型神祠,而是大型的建筑群。对于宋代山水画中的大型建筑,过去一般注意到的是宗教建筑(佛教寺庙、道教宫观)、世俗住宅(宫殿、别业)。笔者曾提出还有政府大型驿站的可能性。而刘道醇在这里又加入了“祠”,意味着与儒家礼仪制度紧密相关的祭祀建筑也是宋代人眼中山水画应表现的内容。这提醒我们要有新的眼光来观看和理解宋代山水画。

图29 (传)屈鼎《夏山图》局部

图29 (传)屈鼎《夏山图》局部

《夏山图》中正有这样一处建筑群。(图29)这处建筑群位于画幅中间位置,掩映在中央主峰正下方的坡岸上,同时又紧靠道路,可看到一位带着仆从的骑驴者正经过小桥朝建筑群的方向走来。从整幅画面的结构上来看,这一处建筑群位置很重要,是画面中三处大型建筑群之一,均是绿色琉璃瓦屋顶、红漆木结构,带飞檐斗拱,为官式建筑。其他两处规模更大,位于更高的山上,处于画面的中景和远景,且均有重檐楼阁。与之相比,主峰最下方的这一处建筑群虽然规模小,但它处于横贯画面的道路的关键位置,又处于近景。其他两处建筑群的属性更可能是大型佛寺或宫观。而规模较小的这一处则可能是一座大型祠庙。证据主要来自其建筑形式。红漆绿瓦已经说明了其官式建筑特征,再进一步观察可以看到建筑群的乌头门。乌头门在宋代属于高规格的建筑形式。主要用于宫殿、坛庙、寺观建筑,同时一定品级以上官僚的宅邸也可以使用。在宋代绘画中,传为李唐《晋文公复国图》最后一段所画晋文公入宗庙祭祀的场面,就仔细画出了宗庙的乌头门。传宋人《中兴瑞应图》中所画崔府君庙,也是同样的红漆乌头门。(图30)地方祠庙建筑作为重要的信仰中心,常建造得十分宏伟。北宋毛滂《湖州武康县渊应庙记》中描绘了百姓共同出资建造的“渊应庙”,即祭祀地方龙王的祠庙,可以感受到宋代地方祠庙的普遍规模:“邑人虔上恩,即共出钱财,作屋二十许间。堂潭潭也,庑翼翼也,墙屹然,门焕然。壮哉,侯伯之居乎!”[66]

图30 (传)萧照《中兴瑞应图》局部 上海龙美术馆

图30 (传)萧照《中兴瑞应图》局部 上海龙美术馆

从祠庙的角度来看,我们会发现《夏山图》中特殊的视觉叙事。在画面下部左右贯穿的道路上,分别设置了一座大型的神庙和一所小型的神祠,但很难知道分别都是祭祀何种神祇的祠庙。有学者推测小型神祠有可能是祭祀后土——即社神——的社祠[67]。这种推测有合理性。首先,神祠与村落建筑位于一个区域,可知是乡村中建造的简易神祠。其次,神祠建造在大树旁边,也与民社与社树有密切关系的传统相契合。当然,其他可能性也存在。画中正在神祠前礼拜的是两位带着行李的旅行者。这可能也在暗示神祠与山中旅行的关系,所以也不排除神祠是土地庙或山神庙。尽管我们无法肯定画中神祠与神庙的属性,但我们可以推测,它们所祭祀的应该都是在地方社会甚至地方祀典中被承认的神祇,因而也属于国家礼制系统的一部分。画中所画地域应属于宋代的西部或西北地区。我们会看到画面的地势从江边到高山,海拔一路走高,画面左上部还画出了一个高海拔的关城。北宋韩拙《山水纯全集》中说到山水画中要画出山的四方体貌,其中“西山宜用关城、栈路、骡纲、高阁、观宇之类”[68]。这全部都在画中表现了出来,换句话说,画中山川属于北宋的边疆地区。因此,祠庙的出现有意凸显了国家权力所能到达的深度和广度。

从祭坛、神祠这类礼制建筑可以扩展出去的是画中人物与礼仪的关系。上文已经提及我们可以在一些宋代山水画中观察到对行礼者的描绘,这也是在展现乡村中的礼仪。比如《匡庐图》前景角落中,村舍茅屋里的儿童在母亲面前跪拜行礼[69]。这种礼节便是展拜之礼。

图31(传)荆浩《匡庐图》轴绢本水墨淡设色185.8×106.8厘米 台北故宫博物院

图31(传)荆浩《匡庐图》轴绢本水墨淡设色185.8×106.8厘米 台北故宫博物院

图32 (传)荆浩《匡庐图》局部

图32 (传)荆浩《匡庐图》局部

(图31、32)宋元之际人陈元靓所编《事林广记》中,专门列出了教人习礼的内容,成人的入“儒教类”,儿童的入“幼学类”。在《幼学类》中,还对童子的三种基本行礼方式配有生动的图解。《习展拜图》描绘的就是2个儿童面对面行下拜礼,以说明如下文字:

凡下拜之礼,一揖少退,再一揖,即俯伏。以两手齐按地,先跪左足,次伸右足,略蟠过左畔。稽首,至地即起。先踞右足,以双手齐按膝上。次起左足,连两拜起。

下拜稽首,是以双手先扶地,左腿在先,右腿在后。版画插图中,左方儿童是正在稽首的姿态,右方儿童则是稽首之后抬起身的姿势。(图33)

图33 (宋)陈元靓《事林广记·后集》(元至顺年间刊本)中的“习展拜图”

图33 (宋)陈元靓《事林广记·后集》(元至顺年间刊本)中的“习展拜图”

两种姿态里,双腿都已经跪在地上。而《匡庐图》中的儿童,表现的是双手扶地,左腿已经跪下,右腿正在跪地的瞬间,也是标准的下拜礼。再看《关山行旅图》中前景相对行下拜礼的二人,看起来与《习展拜图》非常相似。虽然他们应是成年人,但这并不妨碍下拜礼是儿童时就应学习掌握的礼节。《事林广记》中还列入了《训蒙八规》,取自理学家真德秀《教子斋规》,第一条即《学礼》:“凡为人要识道理,识礼数。在家庭事父母,入书院事先生。并要恭敬顺从,遵依教诲。与之言则应,教之事则行。毋得怠慢,自任己意。”[70]事父母,正是最基本的礼仪。在山水画中,通过对礼仪行为的图像描绘,看似偏远、粗俗的乡野就升华成了儒家礼仪的模范践行之地。

《匡庐图》、《关山行旅图》、《雪山行旅图》这几件作品虽然很不一样,但它们作为立轴,共享了一个构图上的特点:画面占主体的高山大川,都与一个乡村社会景观连接在一起。《关山行旅图》和《雪山行旅图》中的乡村景观体现为画面下部的乡村酒馆和旅店,这里是旅行的中转站,是入山和出山的必经之地。《匡庐图》虽然没有乡村商业景观,但却有一个温馨的乡村家庭——茅屋中是母亲和行礼的孩子,男性(或许正是一位家庭成员)正撑船靠岸准备回家。这个乡村家庭同样是进入画面高山大川以及其中的文人高士隐居山庄的必经之地。乡村家庭中彬彬有礼的儿童与乡村酒店旁边的微型神祠,无不象征着儒家礼仪正弥漫在乡野的无尽山川中。

结语

通过对宋代山水画中的礼制建筑(州县祭坛、民间神祠)和礼仪人物(行展拜礼者)等礼仪图像的讨论,本文对于山水画中礼仪空间的表现以及其与社会历史的互动关系提出了一些个人看法。宋代山水画并非纯然对自然地理空间的表现,而是一个深刻浸透了社会思想与历史的文化空间。由于宋代山水画的很多历史信息——比如断代问题和作者问题——还不清晰,存世作品数量也有限,因此本文的讨论还很粗疏,尚难以真正把这些山水画作品及其图像有机地融入历史语境之中。更多仔细的个案研究势在必行,以更好地揭示图像中所蕴含的社会历史信息,以及视觉艺术在历史进程中所发挥的作用。

——————————

注释:

[1] 黄小峰《宋代的交通、旅行与山水画的图像体系》,收入《中国中古史研究》第八卷,中西书局,2021年,页165-225。

[2] 陶金《洞天福地与道教艺术》,发表于“澎湃新闻”网络版2017年11月13日(洞天寻隐·学林纪丨洞天福地与道教艺术_翻书党_澎湃新闻-The Paper)。谈晟广《图像即历史:宋代青绿山水画中的道教景观之<千里江山图>》,《画刊》2020年第7期,页78-84。此文更早的形式是谈晟广在北京大学艺术学院主办的“跨千年时空看《千里江山图》——何为历史与艺术史的真实”学术论坛(2018年5月5-6日)中所作的发言《其所神居:宋徽宗与北宋后期绘画中的道教景观》,后发布于“澎湃新闻”2018年5月27日网络版(从《千里江山图》等看宋徽宗与青绿山水中的道教景观_古代艺术_澎湃新闻-The Paper)。

[3] 王中旭《千里江山:徽宗宫廷青绿山水与江山图》,页193-197,人民美术出版社,2018年。

[4] 冯海涛《隐事:希孟<千里江山图>卷研究》,发布于网络微信平台“王逊美术史论坛”公众号2017年11月2日。

[5] 画幅此处经过了修补,左方行礼者身体的大部分经过了修补后的重绘。参见陈韵如对此画的解说,见《大观:北宋书画特展图录》,页35-37(36),台北故宫博物院,2006年12月。关于此画年代,方闻在《心印》中认为是十二世纪中叶的南宋之作,陈韵如则综合各种观点,认为是十一世纪中叶的北宋之作。

[6] 同注[3],页193-194。

[7] 曹元宇《中国古代金丹家的设备和方法》,《科学》,第17卷第1期(1933年),页31-54。

[8] 余辉《王希孟<千里江山图>卷再探——兼及宋徽宗的艺术帝国》,《故宫学刊》第22辑,2021年,参见页120-121。

[9] 谈晟广还注意到传为马麟《长松山水图》(大都会艺术博物馆)中描绘了道士于祭坛旁祭拜的场景,但细审之下,这个坛状物很可能只是上山的阶梯。同注[2]谈晟广文,页81。

[10] 倪彩霞《道教仪式与戏剧表演形态研究》,广东高等教育出版社,2011年,页114-124;黄士珊《从<道藏>的“图”谈宋代道教仪式的空间性与物质性》,收入中山大学艺术史研究中心编《艺术史研究》第十三辑,中山大学出版社,2011年,页45-74;张超然《斋醮坛场与仪式变迁:以道教朝科为中心的讨论》,《华人宗教研究》第四期(2014年12月),页1-41。

[11] 张继禹主编《中华道藏》第28册,页664下,华夏出版社,2014年。

[12] 祝秀权《诗经正义》(中),页482-483,三联书店,2020年。

[13] 苏轼著、李之亮注评《苏东坡诗词文精选集》,页186,长江文艺出版社,2019年。

[14] 扬之水《马和之诗经图》,《中国典籍与文化》2012年第1期,页115-121。

[15] 诗见白居易《寄庾侍郎》,收入(唐)白居易著,丁如明、聂世美校点《白居易全集》,页464,上海古籍出版社,1999年。

[16] 李铀《吴有灵壤可度难:黄公望<天池石壁图>考论》,《美术史在中国:中央美术学院美术史学科创立六十周年国际学术研讨会暨第十一届全国高等院校美术史学年会论文集》(大会交流稿),2017年11月。

[17] (宋)胡榘、罗浚等纂修《宝庆四明志》卷二十一,收入浙江省地方志编纂委员会编著《宋元浙江方志集成》第8册,页3561,杭州出版社,2009年。

[18] 虽然根据《灵宝领教济度金书》的记载,道坛可以用平地作为坛的外层,再筑两层,合为三层,但以平地为之的外坛需要明确标示出来。以描绘最细致的《鹤林图》为例,画中方坛平地未见外坛标示。

[19] 《灵宝领教济度金书》卷一,同注[11]书,第39册,页25。

[20] 黄小峰《与行脚僧同行:重观<溪山行旅图>》,《美术观察》2022年第3期,页26-30。

[21] 《中国古代书画目录》中定为宋人无款作品(京1-588号)。《中国绘画全集· 五代宋辽金2》中定为北宋绘画。《晋唐两宋绘画·山水楼阁》中定为南宋人手笔。

[22] 同注[19],页19-21。

[23] 对道教坛台建筑整体面貌的勾陈,参见张泽洪《论道教斋醮仪礼的祭坛》,《中国道教》2001年第4期,页16-22;续昕《道教建筑的艺术形式与美学思想》,页148-167,四川大学出版社,2014年;以及高丽娟《南宋灵宝斋坛的结构与思想内涵》,华东师范大学硕士学位论文,2014年。早期道教经典《洞神八帝元变经·神室虚所第七》描述了在修道术者的神室之中要设立供祭祀的神坛:“置立神坛,高三寸,积土为之,方八尺,于四面各二阶道。以白墡土,和白草香末,熟捣泥坛,极令香白可爱。”(同注[11]书,第4册,页497下。)这种四面各开两条陛道的形式,应属于特殊形式与功能的道坛。

[24] 全真教道书《全真科仪密旨》卷一有《醮坛升坛章》、《醮坛出坛章》两篇,所述登坛方法与《灵宝领教济度金书》所述近似。参见任宗权《道教全真秘旨解析》,页11-12,宗教文化出版社,2016年。

[25] 顾凯《中国建筑史上的圆形草庐初探》,《建筑史》2015年第1期,页24-39。

[26] 《道法会元》卷五十六《上清玉府五雷大法玉枢灵文》,同注[11]书,第36册,页346。

[27] 道教的坛,建造材料不外乎砖、石、土、竹木几种,此外还可以在地上用白粉画出。南宋宁全真授、王契真纂《上清灵宝大法》卷三十一中介绍了“斋坛”的建造:“建坛之法,或垒以宝砖,或砌以文石,或竹木暂结,或筑土创为,务合规程,以崇朝奏之礼。”同注[11]书,第33册,页438。砖石建造的坛应较为永久,土和竹木建造的坛相对是临时性的。

[28] 万笑石《春籍田而祈社稷:马和之<载芟>图中的礼仪空间与祭祀图像》,《美术学报》 2019年第6期,页37-45。

[29] 吴书雷《北宋东京祭坛建筑文献记载研究》,收入张家泰、左满常主编《中国营造学研究》(第二、三合辑),页108-123,河南大学出版社,2012年。

[30] 包志禹《元代府州县坛壝之制》,《建筑学报》2009年第3期,页8-12。

[31] 王忠敬《宋代州县社稷祭祀制度考述》,武汉大学历史学院编《珞珈史苑》,页134-152,武汉大学出版社,2014年卷。

[32] 郭齐、尹波点校《朱熹集》,册6,页3593,四川教育出版社,1996年。

[33] 同上,册7,页4107-4109。

[34] (宋)度正《性善堂稿》卷十《潼川府东关县社稷坛记》,收入《景印文渊阁四库全书》,册1170,页230,台湾商务印书馆股份有限公司,2008年。

[35] 刘克庄《瑞金县重修社稷坛记》,收入曾枣庄、刘琳主编《全宋文》第330册,页299-300,上海辞书出版社,2006年。

[36] (元)单庆修;(元)徐硕纂;嘉兴市地方志办公室编校《至元嘉禾志》卷二,页11,上海古籍出版社,2010年。

[37] 吴羽《<政和五礼新仪>编撰考论》,《学术研究》2013年第6期,页119-160。

[38] 梁思成《<营造法式>注释》,《梁思成全集·第七卷》,页68,中国建筑工业出版,2001年。

[39] 向辉《图像的幻影:关于宋刻“纂图互注”本的版本学认识》,沈乃文主编《版本目录学研究》第十辑,国家图书馆出版社,2019年,页155-182。

[40] 郑岩《酒泉丁家闸五号墓社树壁画考》,收入郑岩《从考古学到美术史:郑岩自选集》,页79-90,上海人民出版社,2012年;韦正《不同寻常的社树图——酒泉丁家闸5号壁画墓年代及社树图内容分析》,收入韦正《将毋同:魏晋南北朝图像与历史》,页18-34,上海古籍出版社,2019年。

[41] 刘永华《礼仪下乡:明代以降闽西四保的礼仪变革与社会转型》,页252,三联书店,2019年;刘永华《帝国缩影:明清时期的里社坛与乡厉坛》,北京师范大学出版社,2020年。

[42] (元)胡炳文着,江增华校注《<云峰胡先生文集>校注》,页44,安徽师范大学出版社,2015年。

[43] (明)卢若腾撰,陈红秋校注《方舆互考 下》,页678,2016年,厦门大学出版社:“徽州府婺源县西七十里田路,有石浮水面若印,里称‘印墩浮虹’。”

[44] 黄佐《泰泉乡礼》卷五,君艺豪、焦玉华主编《国学教育辑要 家道卷 中》,页636,民主与建设出版社,2015年。

[45] 余辉提出这个院落可能是庐山的白鹤观,同注[8]余辉文,页121-122。

[46] 对宋代民间神祇信仰的研究,可参见皮庆生《宋代民众祠神信仰研究》,上海古籍出版社,2008年。

[47] 《严州图经》卷一,收入同注[17]书,第12册,页5608。

[48] (宋)李幼武撰《宋名臣言行录》“外集”卷十四《刘清之》,收入同注[34]书,册449,页814。

[49] 同上书,页814。

[50] (宋)张栻撰,邓洪波校点《张栻集 下》,页894-895,岳麓书社,2017年。

[51] 同上书,页896。

[52] 同上书,页574-575。

[53] 同上书,页575。

[54] (宋)陆九渊《陆象山全集》,卷二六《石湾祷雨文》,页197,中国书店,1992年。

[55] 同上书,卷二六《东山祷雨文》,页199。

[56] 同上书,卷二六《东山刑鹅祷雨文》,页199。

[57] 同注[32]所引书,册二,页843-844。

[58] (宋)陈淳《北溪大全集》卷四十八,收入同注[34]书,册1168,页880-881。

[59] 同上书,卷四十八,页881-882。

[60] 同上书,卷四,页530。

[61] 黄能馥、陈娟娟《中华历代服饰艺术》,页257,中国旅游出版社,1999年。

[62] 刘琳、刁忠民、舒大刚校点《宋会要辑稿·礼二十》,册2,页987,上海古籍出版社,2014年。

[63] 同注[46]所引书《附录六:两宋关于正祀、淫祀的诏令与行为一览表》,页354-376。

[64] 金固《雪厓先生诗集》卷四,收入《续修四库全书》册1325,页271,上海古籍出版社,1995年。

[65] 转引自陈高华编《宋辽金画家史料》,页156,文物出版社,1984年;亦可参考贾雅钦《<圣朝名画评>校勘及相关研究》,页69,中国美术学院硕士学位论文,2020年。

[66] (宋)毛滂著,周少雄点校《毛滂集》,页228,浙江古籍出版社,1999年。

[67] 石守谦注意到这个建筑,认为是一个祭祀后土的神祠。参见石守谦《山鸣谷应:中国山水画和观众的历史》,页38,上海书画出版社,2019年。

[68] 俞剑华编著《中国画论类编》,页662,人民美术出版社,1986年。

[69] (传)荆浩《匡庐图》的年代亦有不少争论,各家一般都认为此画年代不早于北宋中期,直至有观点认为是元代画作。陈韵如综合各家观点进行考察之后,认为是十二世纪前半期之作。参见《大观:北宋书画特展图录》,页91-95。

[70] 楼含松主编《中国历代家训集成 2》,页881,浙江古籍出版社,2017年。

黄小峰,1979年生于江西南昌,祖籍湖南桃江。1998年进入中央美术学院美术史系学习,2008年获得博士学位后留校任教。现为中央美术学院教授、人文学院院长。主要研究中国美术史,致力于中国古代绘画的研究。著有《虢国夫人游春图:大唐丽人的生命瞬间》《古画新品录:一部眼睛的历史》《西园雅集:两宋人物画》等,译有柯律格《大明:明代中国的视觉文化与物质文化》。

黄小峰,1979年生于江西南昌,祖籍湖南桃江。1998年进入中央美术学院美术史系学习,2008年获得博士学位后留校任教。现为中央美术学院教授、人文学院院长。主要研究中国美术史,致力于中国古代绘画的研究。著有《虢国夫人游春图:大唐丽人的生命瞬间》《古画新品录:一部眼睛的历史》《西园雅集:两宋人物画》等,译有柯律格《大明:明代中国的视觉文化与物质文化》。