【编者按】

普洱茶在云南的“六大茶山”种植了几个世纪,经由茶马古道从西南走向世界。20世纪90年代,普洱“越陈越香”的特性被重新发现,可饮、可品、可投资,由此成为茶客的最爱,其身价也一路水涨船高。然而,在2007年,普洱茶市场大起大落,达至高潮,随后崩溃。

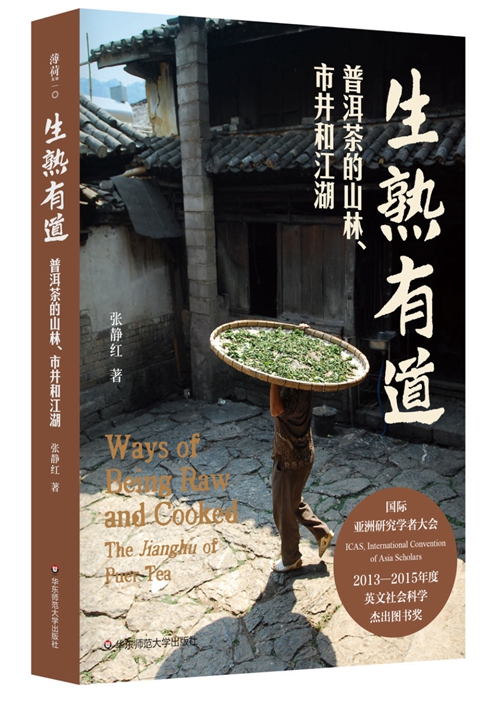

《生熟有道》一书追溯了这一现象的始末。通过对普洱茶采收、加工、交易和消费空间的追踪、关注,人类学家张静红描述了普洱茶从一种家庭手工制品到一种重要产业的过程,而在这一转变过程中,读者将进入普洱江湖中人的生活和戏剧化冲突之中,感受他们周旋在多方力量下的坚韧。本文摘自该书导论,澎湃新闻经华东师范大学出版社授权发布。

饮食人类学的研究,正是透过看似平常的吃与喝,来发现这些消费物品和消费习惯背后被人为赋予的种种象征含义。从列维施特劳斯开始,人类学家就强调,食物不仅是用来吃的,也是可以用于思考的。列维施特劳斯特别发展出了关于食物之“生”和“熟”的二元对立概念,在他看来,人为干预是促使食物从“生”转“熟”、从“自然”朝向“文化”发展的重要手段。不过,我后面将会结合普洱茶的案例分析指出,列维施特劳斯的这一二元对立概念并非适用于所有的情形。

在列维施特劳斯之后,饮食人类学家们从各种不同的方向剖析了食物所含的象征意义。例如,某些食物对于特定的人群,具有宗教信仰上的象征意义,是人和神灵沟通的重要媒材(Toomey,1994;Feeley-Harnik,1995);某些食物可以经由嗅觉和触觉,帮助人们打开记忆之门,追怀家园和过去(Seremetakis,1994;Sutton,2001);“品味”不仅是身体感官上的,同时也可以作为一种象征代码,帮助区别不同人群的文化趣味和社会阶层(Goody,1982;Bourdieu,1984);食物在现代旅游中扮演着重要的角色,因为不同的饮食消费方式可能为旅行带来截然不同的色彩和感受(Heldke,2005; Germann-Molz,2004);食物甚至还被人为赋予了性别特征,因为有的食物被认为主要是为男性而生产的,而有的食物则被认为很女性化(Counihan and Kaplan,1998);同样地,食物也被赋予了民族性,可以作为民族识别的重要标志,饮食的习惯可能伴随着族群的迁徙移动而发生某些改变但其根基却难以磨灭(Ohnuki Tierney,1993;Tam,2002);具体到中国文化,中国人讲求“民以食为天”,喜欢吃,并善于把中国文化的精要在看似不经意之间嵌入每日生活的饮食习惯之中(Anderson,1980;Watson,1997;Wu and Cheung,2002;Su Heng-an,2004;Sterckx,2005)。

特别需要提及的是大贯惠美子(Emiko Ohnuki-Tierney,1993)关于米的研究。她指出,食物会在一个民族的历史进程中沉淀下深刻的象征意义。米在日本文化中占有重要地位,日本人把本土生产的米作为“自我的借喻”[metaphor of (the) self],即日本民族文化的一种代言。尽管如此,米在日本却并没有在生产和消费数量上占据绝对优势,因为有相当一部分日本人并没有把米作为他们的主食。然而,经过漫长的历史过程,米的种种特殊含义已经涵化为整个日本文化的“自然”的一部分。而且日本人以米作为日本文化的重要象征,并不是一种有意识的行动,而是在每日生活的不经意间慢慢浮现关于米的种种习俗和象征意义的(Ohnuki-Tierney,1993:56)。

在许多方面,茶在中国的情形和大贯惠美子所阐述的米的案例极为相似。茶被中国人所发展出来的象征含义显得如此“自然”,以至于人们常常忘记了那些含义的缘起。茶被称为中国的国饮,但是并非所有的中国人都真正喜欢喝茶,许多中国人对茶的分类和文化历史也并不能一一详述。但是,几乎每个普通家庭都会买茶、备茶、以茶待客、赋予茶远远超过解渴之外的种种特殊含义和用途。在传统的订婚结婚、祭奠祖先、供奉神灵的节日仪式中,一杯茶占据着必不可少的位置。在某些地区,茶对于某些特定的人群,还拥有特殊的神圣意义。比如,在云南的布朗、哈尼等民族的传统中,不允许任意采摘和砍伐茶树(史军超,1999;Xu Jianchu,2007)。

不过,在无意识和“自然”而为的同时,茶在中国又确乎是被人为地将其文化寓意上升到了相当的高度。在中国文人的世界里,茶和琴棋书画诗酒一同被视为雅物,可以赏玩,代表闲情逸致,亦可标示高洁情操。古代山水画里的高士,或聚友或独坐品茗,生活在一个远离尘嚣和自在自由的想象建构的乌托邦里。

中国人还把茶和信仰紧密相联。儒家深刻地认识到,茶令人神清,酒令人智昏,茶于是与简朴、礼法、仁义以及中庸之道相提并论。例如,4世纪魏晋时期,茶宴一度被认为代表着朴素之道,用以替代被认为代表着奢华和放纵的酒宴(关剑平,2001)。在后世发展中,茶的医用功能得到不断认识和利用,它除了能让人清醒,还能助消化、去热、利尿等。这些功效进一步被道家上升到养生的高度。同时,茶在佛教寺庙中成了助益和尚参禅打坐的重要饮品,所谓“茶禅一味”(Benn,2005)。

不过,茶身上被附着的意义,有时很难被清楚区分该意义的生产者到底是文人雅士还是普通百姓,所以中国的文化里既有“琴棋书画诗酒花”,同时更少不了“柴米油盐酱醋茶”。不少时候,象征意义的源头在民间,之后被文人士绅抽象化和提升到一定的高度,再然后这些被抽象的意义又回流到民间。所以,即便是一个没有读过太多书的茶农,也相信茶是和礼仪以及正道联系在一起的。就此意义而言,茶身上被有意识和无意识发展出来的抽象意义,是来源混合、出处难辨的;而文人高士和百姓大众,都是茶的抽象意义的重要建构者。

作为中国的“国饮”,茶被赋予的功用和象征意义似乎大都是正面的。然而,回顾历史会令人意识到,这些意义的建构并非一帆风顺。与其说茶的形象在中国一直是正面的,不如说它的形象和意义其实始终是在变迁之中的。就以距离现在较近的时代来讲,在改革开放之前和之后,因为政策和社会经济水平的变迁,茶在中国人心目中的形象也是变动的。在温饱尚未解决的时候,如果有谁还成天喝茶,那么他的肚子和脑子就可能是有问题的。所以,在那样的年代,茶的所谓正面意义是被忽略、遗忘和隐藏的。茶馆茶店数量有限,喝茶这件事主要发生在某些工作单位和某些家庭范围之内。20世纪80年代初改革开放以后,情况逐渐改善;90年代,国家经济有了更快速的发展以后,娱乐和消遣变成了日常生活的家常便饭;21世纪初则进入了真正的“消费革命”时代(Davis,2000;Latham,Thompson,and Klein,2006;Gerth,2010;Yu,2014)。而茶的“显著消费”(Veblen,2006)“显著消费”(conspicuous consumption)这一概念由凡勃伦(Veblen,2006)提出,分析西方消费史上曾经出现的新型富有阶层,他们购买和占有某些消费品的动机更多在于借此炫耀财富、提高身份地位。恰恰是从90年代开始出现,然后在21世纪初变得愈发风生水起的。各种与茶有关的文化事件层出不穷,茶拍卖、茶展览、茶会、斗茶、茶艺表演、茶山现场直播……以“茶文化的狂热”来形容这些形形色色的事件,并不为过。

以昆明为例,据我的几位昆明的报告人告知,20世纪80年代中期,在昆明城内买茶并没有多少选择,通常要托有机会到产茶的云南地州县出差的人才能带回来一些品质不错的绿茶。但在二十年之后,据一项调查显示,到2006年底,这个地处边陲的西南省会城市,含零售、批发和服务在内的茶店茶馆已经达到了4000家。这项调查由昆明民族茶文化促进会和云南农业大学2006年联合进行,结果发布于当年的《云南日报》(当时的网站链接已失效)。而正是在昆明茶店、茶馆数量急速增长的21世纪初,普洱茶变得炙手可热。毫无疑问的是,每一家茶店都在售卖普洱茶,都在向客人推销普洱茶“越陈越香”的价值。

当代普洱茶被赋予象征价值的方式,和茶叶在中国被赋予正面意义的方式是类似的。或者说,前者从后者那里借鉴了不少方法,来为普洱茶增添文化气质。比如,就外形来说,普洱茶大多是紧压形的,所以普洱茶的作家们称这是继承了“唐宋遗风”,因为唐代和宋代的茶也是成团成饼的。再如,普洱茶最独特之处在于可以长时间存放,于是人们赞美经历过时间陈放的普洱茶,用它来比喻一个历经岁月洗礼而变得成熟的人。在茶文化者的笔下,缓慢自然发酵的普洱茶更值得被赞美,无论是在茶马古道上被自然风吹日晒雨淋的“马背发酵”,还是在房屋一隅静处经年的“仓储发酵”,因为这种没有人为干扰的、慢速的、在任性状态下生成的结果,和道家的自然之道紧密相联,因而经过若干年自然发酵的普洱茶被认为代表着最高品位。

不论是用于与云南的少数民族文化还是传统文化相联,普洱茶的诸多象征意义是被人为地和有意识地在短短几年时间里建构出来的。建构的速度之快,仿佛普洱茶所有高尚价值的横空出世只在瞬息之间,因为它转眼就让家乡的云南人难以辨识。这种文化建构的快速与普洱茶在另一方面被推崇的慢速和自然发酵之道形成了反讽式的对比。在国内其他地方乃至世界范围,流行饮食在短时间里被建构出新型功效和象征意义的案例并不鲜见(Haverluk,2002;Hsü Ching-wen,2005;Kyllo,2007),但普洱茶案例的特殊性在于其意义的建构,跟中国经济与社会发展的节奏和速度一样无可比拟。与此同时,某些意义一经建构却又立刻遭到反对乃至解构,反对和解构的声音横跨不同的地方和区域,串联起了普洱茶的生产、贸易和消费链,成了普洱茶流行图景中最为有趣和最值得关注的方面。而在中国饮食及其全球化研究方面,一直以来还比较薄弱的地方正是关于食物的含义如何在跨区域和跨文化的脉络中被建立起来的探索。

同时,普洱茶意义的被建构又确实反映出了一种如大贯惠美子(Ohnuki-Tierney,1993)所说的“历史进程”(historical process)。因为如果不是在改革开放以后的年月,不是在“消费革命”植根的今天,不是在人们生活水平提高到有钱和有闲来收藏一种“可以喝的古董”的时代,我们又怎能想象普洱茶形象和地位的如此提升?如果说大贯惠美子笔下日本米的意义建构,是以一种“历史上的他者”为参照物的话,那么今天普洱茶的意义建构,则可以说是以时间线上中国社会的昨天为参照物的。

在这场以时间为关键词的话语建构中,消费者身处时代变革的转折点,既渴望消费时尚前沿,也渴望保留传统遗产,并企图通过同时消费“新”和“旧”,来抵偿和平衡没有多少物质可以消费的过去。首先,温饱问题解决以后,盈余的资金需要找到安放的渠道,“可以喝的古董”和具有升值空间的普洱茶变成了一种选择。坊间流行的一句话便是“今天不存普洱茶,明天必定追悔莫及”。

其次,人们越来越追求健康饮食。这也许并不新鲜,因为人们久已被“食疗”的观念和习俗所熏陶,只不过在温饱没有解决的年代,这一点实在无暇顾及。而茶的养生作用对人们来说也绝不陌生,只是一方面普洱茶的功效在短时之间被捧得超越了其他的茶类,比如降“三高”,另一方面消费者对许多茶园之施用农药化肥越来越担忧焦虑,而普洱茶之中的古树茶则被尊奉为生态与健康的标杆,所以在普洱茶的流行中,“健康”这张牌被打得十分有力。人们可能相约在距离吃饭时间还早的时候尝试各种普洱茶,然后因为茶饮过多腹中饥饿而去寻找美食,又在酒足饭饱之余相邀再次开泡普洱茶,因为普洱茶最能解腻。于是,到底是为了饮茶而去寻找美食,还是为了美食而来饮茶,有些分不清了。总之,普洱茶的流行,是当代中国人对饮食和健康孜孜以求的典型代表之一。

再次,在普洱茶的流行中嵌含着一种对复古的追求。普洱茶,尤其陈年的普洱茶,被誉为一种“活着的古董”。和其他古董不同,它在存放多年之后还可以被饮用,收藏它的人们以“陈韵”“陈香”等词语来表达对古旧事物的赞美。这正是萨顿(Sutton,2001:63)所说的“怀旧的商品化”(commoditization of nostalgia,亦参见Lowenthal,1985)。

再其次,人们对普洱茶的找寻寓含了一种对身份、个性和生活方式之“真理”或“真实”(authenticity)的追求。这是对过往岁月中自我个性备受压抑的年代的一种平衡,同时又是对现代化生活潮流的一种逃离和对自我的重新找寻。在许多普洱茶爱好者看来,寻找普洱茶的最好方式,莫过于亲自访问茶山,细看每一片茶叶从采摘到制作的流程,在原产地、在没有经过其他中间商业环节的条件下亲自挑选中意的茶品。位于边远之地的乡野茶山,代表着和都市喧嚣相对立的宁静、纯朴、慢速和自然,是逃离过度发展的现代化的最佳方式,是“本真生活”的代表。不远万里去往茶山寻茶,或可显示出一个人的情操与能力。而历尽辛苦收集到的普洱茶,被附着了收藏者的一种精神和气质,两者合为一体,成就了丹尼尔·米勒(Daniel Miller,1997)所说的“以物代言”(objectification)。无怪乎人类学家说,人们建构物的生命史的过程,也是人建构自身生命方式的过程(Kopytoff,1986;王铭铭,2006)。普洱茶的生命史被人为建构过程中所表现出来的种种矛盾,也寓含着为它建构价值的人们在文化心理上的层层纠结。

总而言之,普洱茶的消费热折射着中国社会生活的变迁,对普洱茶的新消费需求蕴藏着当代国人对过去的回忆,一种力求改变的愿望。正是这些回忆和愿望,催生了普洱茶在21世纪的种种商业神话和新的文化价值取向。不过更为有趣的是,在一批价值被建构的同时,另一些声音同时应运而生,试图解构前者。普洱茶变得千人千相,每个人心目中都藏着一个他所认为的最真实的普洱茶。

《生熟有道:普洱茶的山林、市井和江湖》,张静红著,薄荷实验|华东师范大学出版社2024年1月。