这是一个有故事的村子。

在远安县花林寺镇龙凤村,有两座山形似苍龙探海、金凤引吭,因而得名。

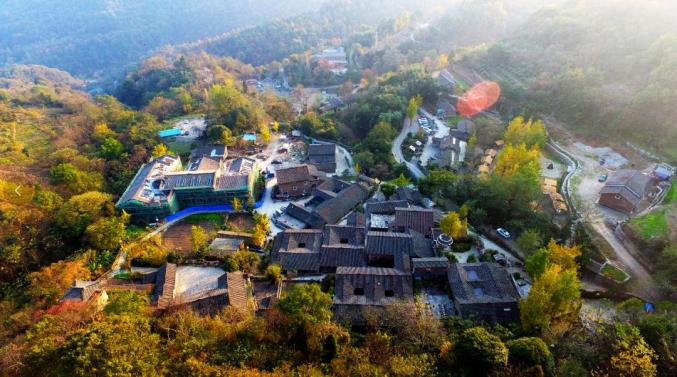

▲秀美的龙凤村。

200多年前,龙凤人的先辈立下“同议公禁”碑。村人共议“永禁砍伐、保护森林”的碑文穿越风雨,依然深深地刻在石头上。

今天,这里的“共同缔造幸福生活”实践,是古老乡风的传承,更是双向奔赴的全过程人民民主实践。

01

古老民风 植根乡土

读懂龙凤村的第一课,是从两块石碑开始的。

龙凤村店子垭一处向阳的山坡上,一块石碑嵌在石坎间。石碑横题“同议公禁”清晰可见。

▲“同议公禁”石碑。

古碑立于1794年,记录了族人共同商议约定保护山林,禁止滥伐林木的事情。这部200多年前的“森林保护法”至今仍守护着龙凤村。

在“同议公禁”碑之后的1876年,龙凤村的先人再立一碑。这块碑现存放在龙凤长寿馆,横题为“同商公议”,碑文记录了公议者的姓名及集资明细。

龙凤村“一脚踏三地”,地处远安、当阳、夷陵交会处,历史上人员迁徙频繁,全村人口不过千,却有50多个姓氏。数百年来,这些异姓家族相互交融,和平共处。远安县人大代表、龙凤村党支部书记薛明华认为,这得益于先辈们大事小事一起商量、一起干,“两块碑就是例证”。

“找得到人、说得上话、议得成事。”站在农家乐的小院里,庞凤琴这样总结。2019年前,庞凤琴在江苏打工,后回村开起农家乐。2021年,泼辣干练的她接任三组组长,小院也成了“同商共议院”。

▲庞凤琴民居门前的青石板路。

2022年5月,小院里召开了“散坟整治”的屋场会。薛明华,镇人大代表、村妇女委员杨小红以及散坟户主共19人参加了会议。

“庞家湾散坟有点影响人居环境,不利于游客参观。”“是不是要全部迁移?”“我们能不能这样解决,填土后再栽竹子?”“可不可以做堡坎后再培土栽竹子?”……

随着讨论的深入,意见逐渐统一,最后一致同意“集中整治,做堡坎后再培土,栽竹子”。

石百路连通花林寺集镇石头店和百里荒景区,全长 15 公里,纵贯龙凤村,也是环百里荒景区一条重要的旅游公路。薛明华根据群众意见,在县人代会上提出《关于加快石百路改扩建的建议》。县政府将石百路改扩建项目建设纳入 2023 年工作计划。

▲空中俯瞰龙凤村。

项目启动后,除了正常的征地补偿,有的村民以建筑土石方损毁园田、林地等为由要求补偿。村里召集党员、群众代表聚在一起开会。

屋场会上,几名德高望重的老人说,我们的老祖宗都是做事舍得的人,路修好了方便的是大家。临时影响一点边边角角,以后会自然修复,有什么不舍得?

几句话一摆,大家的思想就转变了。

龙凤村薛家坡古梯田,见证了两代龙凤人共同治理的故事:上世纪八十年代初,龙凤人将其改造成梯田,分田到户;2019年,村民集体决议将其改造成桃园和采摘基地,统一管理,丰富乡村旅游内容。

▲薛家坡古梯田改成采摘基地。

薛明华说,石碑是龙凤村的“活化石”,随着时代的变迁,刻在石头上的古训“早已经融进血液里”。

02

相互启发 双向奔赴

隔溪三四屋,对面一双峰。

走进龙凤村,就像走进了画里。谁又会想到,今天游客争相打卡的奇山妙石古树,曾让村民们直摇头呢。

▲奇山妙石古树。

“蚂蚁都不生蛋,土薄,种什么都不长,”龙凤村村民王李平说,祖祖辈辈靠几分石头田过活,主要的经济收入是种点果子,“从3月的枇杷到11月的柿子”,年轻人都出去打工了。

田也分散。龙凤村杨家埫有一片旱田,2022年“旱改水”土地流转,总面积不到12亩,签了11份流转合同。

“经济来源单一,产业发展相对滞后,是一个典型的空壳村,”沈贤辉说,2014年村集体经济收入几乎为零,在花林寺镇“摆尾”。

2014年,远安县提出“全域旅游”战略。这一下打开了龙凤村的“天窗”:龙凤村林木茂盛、空气清新,银杏、桢楠等珍稀树种随处可见,森林覆盖率达85%。村内有150余栋明清古民居和900余亩古梯田以及古井、古树、古碑等历史遗迹。

龙凤还是远近闻名的“长寿村”,全村80岁以上的老人有68人,百岁长者3位,最年长者103岁。

“县里组织我们去浙江考察乡村旅游,这些画面一直强烈冲击我的脑海。”薛明华说,这不正是龙凤村最大的资源吗?!

龙凤村庞家湾片区古民居较为集中,其中6个明清时期的四合院保存较好。开办民宿,发展乡村旅游的屋场会就选在庞家湾。薛明华说,古民居涉及的21户村民参加了会议,会议的核心是古民居的使用权,“我们设计了两套方案供大家讨论,征收或租赁。”

▲天井保存完好的古民居。

村民李昌胜说,他家的老房子产权分属4个人,大家都参加了当时的屋场会。大家认为发展乡村旅游符合村里的实际情况,“是一个长远的路子”。对于使用权问题,大家没有藏着掖着,否决了征收,同意租赁。

经过多轮屋场会,大家达成一致,将房子租赁给村里的合作社,合作社再公开竞标引进市场主体,并以庞家湾附近的峡谷“拈花谷”作为民宿的品牌,走向市场。

在省市县一系列政策和资金支持下,“修旧如旧”的改造在庞家湾开始了。王李平是土生土长的龙凤村人,也是远安县乡村建设“掌作工匠”,他参与了大量的古民居改造工作。

▲庞家湾古民居。

薛明华说,在民宿的开发建设过程中,“点子自己出、设计专家拿、石头就近取、事情自己干”,充分发挥村民的积极性,提高他们的参与感。

2018年元旦,拈花谷民宿开业并迅速出圈,当年被评为国家金宿级民宿,“节假日790元一晚的房间一房难求”。

龙凤村命运的齿轮开始转动。在旅游业的带动下,村民们可以收取租金,还可以参与景区建设,当民宿“管家”、入股分红、销售农副产品,吃上了“旅游饭”。

03

共建共享 共同缔造

11月10日,一场急促的降温让山上的秋叶红了不少。庞铁成接到三四个客人的电话。“武汉的几位摄影师,他们每年都来拍银杏。”

庞铁成之前在广东打工,他发现古民居改建等一系列动作后,村里日新月异,最明显的变化是游客多了起来。2019年,庞铁成把自家的老院落改造办起了民宿。

▲庞铁成的民宿。

“平时我和老婆打理,节假日还要请帮工。”庞铁成坦言这得益于龙凤村整体的发展:硬件上,路变宽了,环境好了;软件上,龙凤村出圈给所有人带来了流量红利。

目前,村里农家乐有35家,乡村游年接待游客超过8万人次,创收300万元。王李平在拈花谷民宿建设中一炮而红,带领20多位村民组建工程队,业务发展到周边县市,成为龙凤工匠的典范。

村支书薛明华同时也是县人大代表, “入户走访时,我更喜欢以人大代表的身份与村民交谈。这样他们更坦诚,反映问题也更直接、更多。”

▲村支书薛明华(左6)在杨家埫召开屋场会。

人大工作沉得下去、群众走得进来、民意收集办理闭得了环。“思路明确了,发展的重点确定了,关键要靠全村干部群众一起来共同缔造。”杨小红说。

远安县人大定点帮扶龙凤村多年,连续两届人大常委会主任担任龙凤村“第一书记”。各级人大代表与群众“同商共议”,充分发挥代表优势作用,让全过程人民民主的实践转化为推动乡村振兴的丰硕成果。

这个“湖北省绿色幸福村”、“全国乡村旅游重点村”,2022年人均收入20769元,村集体经济收入72万元。

花林寺镇党委书记沈贤辉说:“这些硬指标在全镇位列前三。龙凤村改变的不仅是旧貌,更为乡村振兴和共同富裕找到了路径。”

站在龙凤山观景台上,群山尽染,秋意正浓。石百路上旅游大巴、小汽车穿梭不停。触摸着“同议公禁”碑刻上的历史印记,一个“同”字,道出了古往今来治理的奥秘。

原标题:《远安这里发现两块古碑!背后藏着这样的故事……》