原创 王荟杰 邱玉强 上海市法学会 东方法学 收录于合集 #法治文化 8个

全面推进依法治国、加快建成社会主义法治国家的过程,需要认真梳理传统法文化传统和成败得失,汲取养分、总结经验、择善而用。通过研究历史上“血亲复仇”类案件的形成及处置并分析其中缘由,可对当今的法治建设提供有益思路。“血亲复仇”案件处置背后隐含的情法冲突问题,自古以来都是司法实践的难题。当今司法实践中,应妥善将社会治理因素、道德传统因素等纳入判决考量范围,并完成法律体系内的合法性证成。此外,还应从坚持“以人为中心”的法治理念,坚持法律的主导地位,构建判决合理性,加强法治宣传引导的角度入手,构建融情入法的实施路径。

一、问题的提出

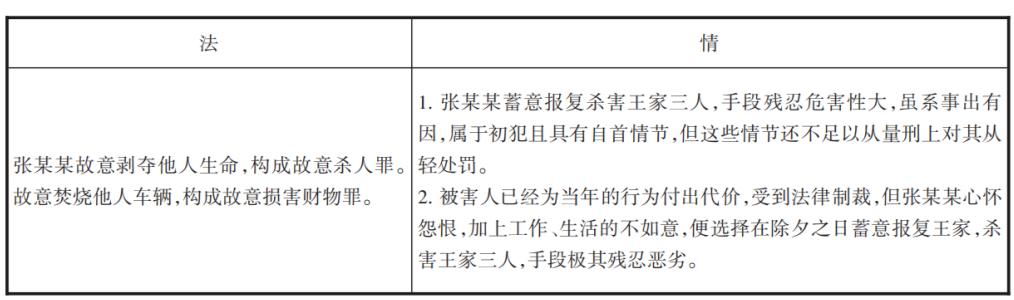

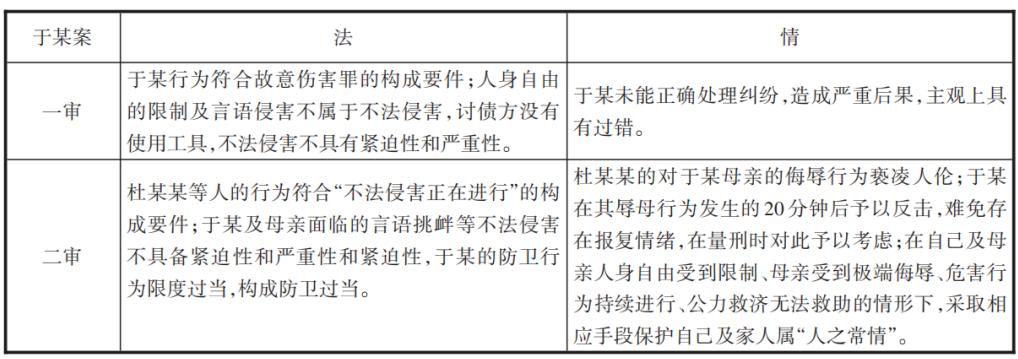

《国语》有云:赋事行刑,必问于遗训。当今中国的法治建设亦需要发掘本土的有益资源,苏力先生指出:“中国法治之路必须注重利用中国本土的资源,注重中国法律文化的传统和实际。”“血亲复仇”因家国文化、儒家“仁孝”思想等文化认同,在中国有着深厚的历史文化土壤。这一传统法文化的误区,对当今社会民众的法治思维、情感、价值理念仍有深远影响,如在“于某案”中,被害人的“辱母情节”在公众朴素的正义观的调和下冲淡了于某杀人行为的恶劣危害性,使得被法律评价为违法的行为获得了社会情感意义上的“合法性”外衣;又如在“张某某案”中,张某某为母报仇的行为因与中国传统法文化中的“孝道”及侠义风气相契合,也引发了一波舆论对张某某处置死刑的质疑和讨论。血亲复仇案件背后隐含的法与情之间的矛盾关系,自古以来即是司法实践的难题,特别是在当今的法治建设进程中,传统的法律观念和现代的法律理念发生冲突和碰撞时,如何在司法案件中平衡二者之间的关系,做到“以法为据、以情感人”,实现最佳的法律效果、政治效果、社会效果,是当代司法裁判者必须承担的责任。

本文结合我国传统法文化中相关“血亲复仇”案例的介绍,分析其中的理据及成因,进而以现代法治建设进程中发生的典型案例为视角,以中国传统法文化中的“血亲复仇”的误区导向为镜鉴,探究融情入法的考量因素并对具体实施路径进行初步探索。

二、抗法复仇的历史案件及其司法处断

中国法律史学是有血有肉有灵魂的,“她不像法理学那样纯粹的哲学论证,更不像其他部门法学那样具有直接的现时功用。但她是生动有趣、妙趣横生的,中国法律史学是描述性的、客观性的、整合互动性的、客观评价性的、有血有肉有生命力的法律史学”。细心研读史料,“从司法意义上看,法律发现在不同的语境下又有不同的含义”。透过中国古代的司法案例,不难发现血亲复仇在司法实践中乃常有存在的。

“汉赵君安女娥,酒泉人。父为同县李寿所杀。娥兄弟三人,皆欲报仇,不幸俱死。寿窃喜。置酒自贺。娥闻而感愤,隐刃以候之。历十余年,遇于都亭,刺杀之。诣县自首,县长尹嘉义之,欲与俱亡,娥不肯。会赦、得免。郡表其闾,同郡庞子夏慕其名,娶为妇,生子堉,仕晋。”

汉朝赵君安的女儿赵娥,在得知父亲被同县的李寿害后,且三位兄弟父仇未报却先行离世的情况下,一名柔弱女子独挑报杀父之仇的重任,时刻藏刀刃在身上,隐忍吞声十多年,终于在路亭寻得机会,一举将李寿刺死。而后又主动到县衙里去自首,县衙里的司法官员不禁为赵娥的精神所动容,甘愿辞官而不愿将其治罪,并规劝赵娥逃跑,而赵娥并不肯逃跑,刚巧逢到了皇恩大赦的机会赵娥竟得免了罪,而后结婚生子过上了正常的女子生活。

后人明代吕坤评价道:“十余年耻共戴天,娥也不亦孝乎;都亭能杀父仇,娥也不亦勇乎;既杀愿甘受刑,娥也不亦公乎。此丈夫行而出于女身,今之人而古人心者也,可不敬乎。”

透过此,人们往往会同情赵娥的身世遭遇,并为案件处理与故事的圆满结局感到欣慰。但我们又不得不思考的是,赵娥血亲复仇的行径该如何评价呢?如果本案“会赦、得免”是一个偶然因素,那么正常的结果又会是怎样?为此,我们可以向同类案件中寻找答案。

“卫孝女,绛州夏人,字无忌。父为乡人卫长则所杀,无忌甫六岁,无兄弟,母改嫁。逮长,志报父仇。会从父大延客,长则在坐,无忌抵以甓,杀之。诣吏称父冤已报,请就刑。巡察使褚遂良以闻,太宗免其罪,给驿徙雍州,赐田宅。州县以礼嫁之。”

“贾孝女,濮州鄄城人。年十五,父为族人玄基所杀。孝女弟强仁尚幼,孝女不肯嫁,躲抚育之。强仁能自树立,教伺玄基杀之,取其心告父墓。强仁诣县言状,有司论死。孝女诣阙请代弟死,高宗闵叹,诏并免之,内徙洛阳。”

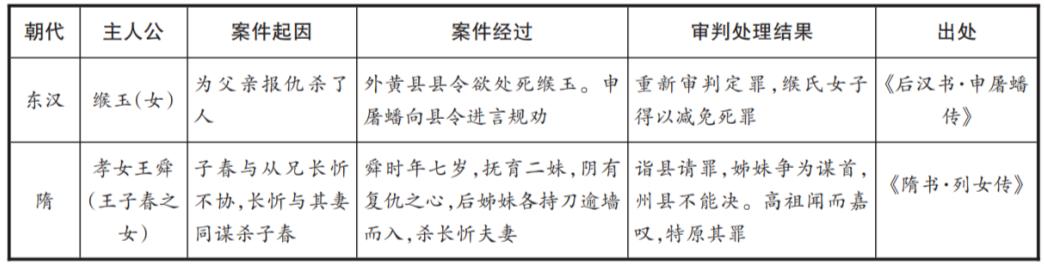

一则系主动杀人,一则系教唆蓄谋杀人,但目的却都具有同一性,即“志报父仇”,而且最后司法处理结果也都是得以免刑。前案卫无忌的父亲被同乡的卫长杀害,那时卫无忌只有六岁,又无兄弟,母亲已经改嫁,年少女子从小立誓要替父报仇。正逢养父宴请宾客,杀父仇人卫长也在场,卫无忌伺机将其杀死,于是主动向官吏交代父仇已报,甘愿受刑。司法官员褚遂良听说此案后,上报皇帝,皇帝为之感叹,将其免罪。后案贾孝女十五岁时,家父被族人玄基杀害,贾孝女甘愿不嫁人,躲避仇家并自己抚育年幼的弟弟贾强仁长大,贾强仁长大后贾孝女教唆他杀死玄基,果然贾强仁挖出了杀父仇人玄基的心在父亲墓坟前祭奠。贾强仁向官府投案,司法官员判定贾强仁死罪,贾孝女向官府请求甘愿代替弟弟受刑罚,皇帝为此深感怜悯,颁布诏令免去了他们的死罪。像这样为因血亲复仇,而蓄谋杀人,虽被囚系,终以赦宥,得宽刑戮的案例历史上并不罕见,笔者不再一一赘述,以表格形式再列举两例,分析其中理据:

不难看出血亲复仇的观念并不为古人鄙弃,司法实践中也有所认同,更有甚者世人特作《秦女休行》收录于《乐府诗集》为这种血亲复仇的行径歌功颂德。儒家的经典早就有“父之仇弗与共戴天,兄弟之仇不反兵,交游之仇不同国”的告诫,甚至公然鼓励有限度条件的血亲复仇,即“不复仇,非子也”,“父不受诛,子复仇,可也;父受诛,子复仇,推刃之道也。”由此可知,如果血亲是被冤枉处死的,子嗣甚至可以不顾良法善治而去复仇,看来血亲复仇的观念在古人的心目中早已形成。

三、血亲复仇现象的原因分析

每一种社会现象的反复出现必定有其深度原因,否则必将成为无源之水,无本之木。血亲复仇为古人行使权利救济行动的首选也必定有其深层次的历史原因,既然当今社会的法治建设要走出血亲复仇的传统法文化的误区,那么我们不能片面地一刀切,只认为血亲复仇在当今不可取,要彻底剔除,而是更有必要总结血亲复仇的背后支撑,从根本上使之在现代法治社会上杜绝。有学者认为:“统治阶层天理评价与儒家思想主导地位的终极价值评判使复仇行为做出并传播了复仇观念,同时民间风俗也有接受了主导的观念,这样情理在复仇传播与影响中体现出了一定融合性。具体表现为帝王旌表、正史传载、戏剧文学这样的方面。”的确,儒家思想在中国古代占据了统治地位,甚至法律也成为儒学伦理的附庸,儒家思想对血亲复仇的鼓励使得血亲复仇的行径得以迎合古代人们的情理表达;历代官方司法审判对血亲复仇案件的包容姑息甚至对为复仇行凶的人鼓励嘉奖使社会公众增强了血亲复仇正确性的内心确信;加辅之帝王旌表、正史传载、艺术文学作品等公众舆论作用,使得血亲复仇在古代历久弥新。此外,笔者认为除了这些原因外,还有以下三个方面因素的影响:

(一)

家法因素的情感导向

中国传统法律文化重集体轻个人,古代社会上的个人往往与其家族是荣辱与共的,一人取得功名则是整个家族里的荣耀,而一人违反法律,则被认为家教不严,甚至整个家族受牵连。“由原始社会的氏族过渡到古代社会的宗族,再过渡到古代社会的家族,中国古代社会虽经几次蜕变,但家族组织的基本形式却保存了下来……古代国家在法律上维护宗法家庭制度”。家法是维系于发展的重要纽带,家法有辅助国法实行的作用,甚至家法竟有超越国法的存在。例如《武陵熊氏四修族谱》记载:“家乘原同国法,家法章足国宪。况国法远,家法近,家法森严,自有以助国法所不及。”的确,家法更贴近人们的实际生活,家法也更能得到人们的心理认同。家法强调家长利益的绝对维护,家长自然就是整个家族的主心骨。当家长利益受到侵犯,维护家长利益就变成了每个家庭成员的义务。在“门户不患衰而患无志”的家法感召下,当家族门户中的血亲被杀害,家族成员立誓报仇自然也就成了行为导向。

(二)

国家律法的妥协

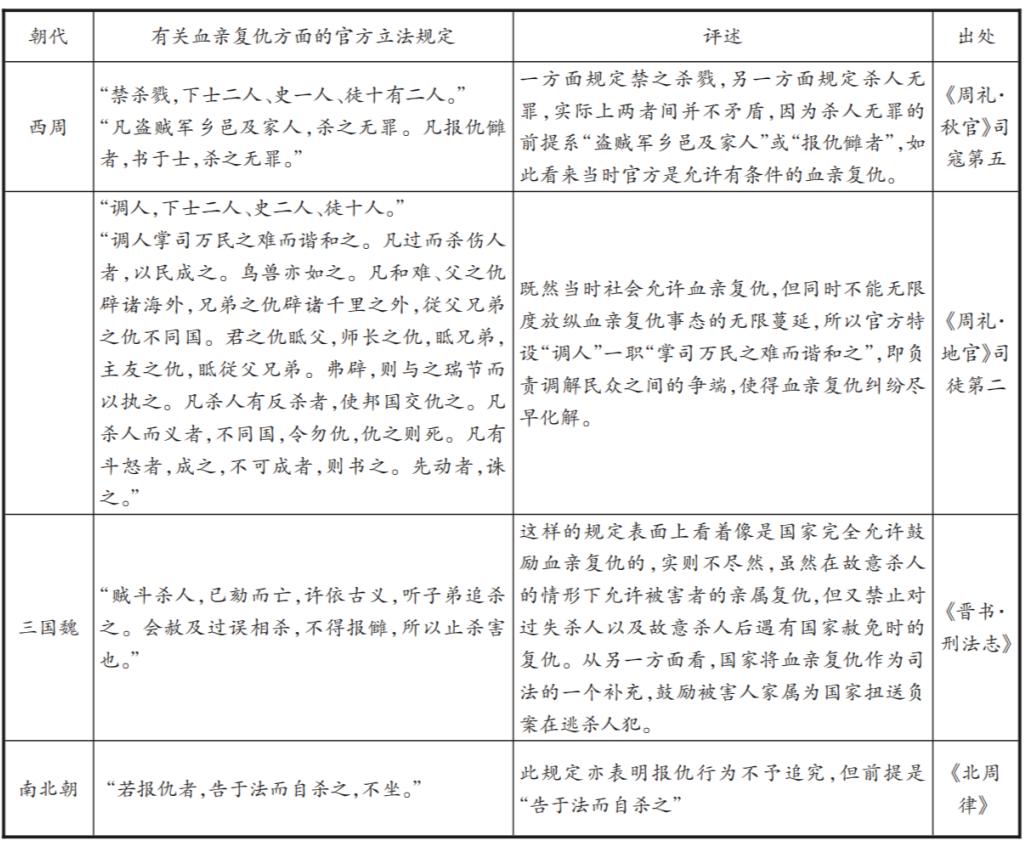

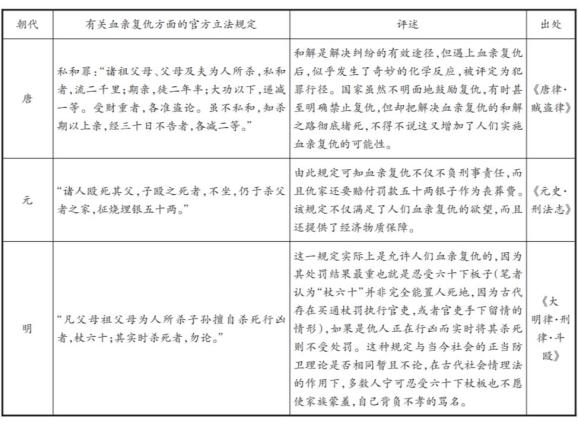

对于血亲复仇的行径曾有律法上的肯定,例如东汉时期的《轻侮法》就曾规定,儿子因父亲被轻侮而杀死轻侮者,可以减死宽宥。这虽使得血亲复仇获得了法律和道义上的根据,但曹金华先生研究表明:“其对社会秩序的稳定、豪强势力的发展和东汉政权的巩固都起到了极大的消极作用。”历朝历代自然也是不乏限制与禁止血亲复仇律令规定,有学者认为:“法律禁止并不表明国家从根本上否定复仇行为;禁止只是策略性的、权宜性的,因为复仇行为所奉行的精神原则与中国封建王朝所奉行的精神原则从根本上讲是一致的。”从前文血亲复仇的案例中可以看出,官府在司法上对血亲复仇行为有一定的容忍与让步。不仅是在司法上,同时也在立法上,古代官方对血亲复仇的行为还是有一定的妥协。为此辑录整理了一些中国古代关于血亲复仇方面的立法,并作以评述。

关于血亲复仇方面的立法各朝各代还有很多,由于笔者能力有限无法全部列举,但通过以上举例分析足以说明中国古代立法对血亲复仇并不是一味地禁止,也从未彻底地否定,历代律典也都或多或少地对对血亲复仇做出了妥协与让步。

(三)

自力救济的弥合

纵观这些历史上的司法案件,笔者不禁产生一个疑问,即为什么这些案件的主人公甘愿铤而走险去实施血亲复仇的行为而不诉诸官府,借助法律手段来还家仇以公正处理,是那些案件的主人公不够冷静吗?在前文中列举的血亲复仇案例中,无论是赵娥、王舜,还是卫无忌、贾孝女,他们实施复仇行动都历时较长,甚至达十多年之久,笔者认为在这么长的时间中足以让人对复仇问题有新的反思,而他们不去寻找证据线索,借助官府司法审判将仇人绳之以法,却用以牙还牙,以暴制暴的方式实施复仇行为,将其简单的归结为他们一时冲动,不够冷静起了杀念,恐怕不妥。难道是官府对民间引起复仇的纠纷置之不理吗?恐怕也不是。古语有云:“法行于世,则贫贱者不敢怨富贵,富贵者不敢陵贫贱,愚弱者不敢冀智勇,智勇者不敢鄙愚弱。”无论是古今中外,法都是有定纷止争的作用的。法律自然是不会放任纠纷发生而不管的,当血亲被害,人们选择自力救济也并不意味着国家公力救济对此不加过问。例如,“北魏孙男玉,其夫为灵寿县民所杀。男玉追执仇人,欲自杀之,其弟劝阻,男玉泣曰:‘妇人以夫为天,当亲自复雪,奈何假手于人。’遂以杖殴杀之。有司论死,北魏主诏曰:男玉重节轻身,以义犯法,缘情定罪,理在可原,其特恕之。男玉于夫仇,誓不共戴,亲自复雪,不肯假手于人,以义犯法,虽死无恨,岂望君之特赦哉,若稍存希冀,便失杀仇本意,且开徼幸尝试之门,吾恐魏主亦不恕之也。”

北魏女子孙男玉,当丈夫被害后,欲为丈夫报仇,把仇人捉住后,宁可要亲自动将其杀死也不听旁人规劝将之送往官府。因为在孙男玉心中丈夫系其至亲,有仇应当亲自去报而不愿假借他人之手。随后,孙男玉亲自将杀害丈夫的仇人用木杖击死。显然孙男玉的这种想法与行为已经触犯了王法,司法官员将其判定了死罪。可见,国家的公力救济也是要干预个人的自力救济的。原本孙男玉也没有杀人后逍遥法外的想法,不过幸好君主知道此事的原委后,特此下了一道诏书,认为孙男玉重义而犯王法是情有可原的将她赦免。无论是先前依照王法判定死罪,还是后来君王特下诏令赦免,都是国家公力对个人自力救济的评价。历史上还有徐元庆替父报仇案等,其行为选择亦同于孙男玉。

血亲复仇,作为自力救济的选择公然无视了国家公力救济,破坏了国家对使用暴力,也别是剥夺生命权的垄断地位。人们作出了这样的选择也并非前无古人后无来者,历史上这样的案件频频出现,首先从每一个案件主人公的心理上讲,自力救济相较于公力救济更能满足人们手刃家仇的想法。其次,在现代社会,“以解决社会纠纷为例子,发的介入会产生两种诉讼成本:一是公共成本,包括国家维持司法体系之运转的费用。二是私人成本,包括诉讼当事人支付的诉讼费、律师费、出庭应诉所消耗的时间和费用,以及诉讼久拖不决所带来的消极损失。单讨论私人成本,当公民有着因为诉讼费用过高而放弃通过法律途径去解决纠纷的意识,法就是无用的奢侈品,无人问津”。这种问题在古代社会就更加突出了,例如在《聊斋志异·商三官》中商三官悲惨结局的主要原因就是其两兄为父冤讼不得直,负屈归。举家悲愤,于是商三官走上了血亲复仇之路。古人本身就有厌讼、恶讼的理念,加之司法官员与普通百姓之间地位的严重不平等性,甚至有些司法官员的腐败直接导致人们寻求公力救济的徒然无功,因此人们也更倾向于自力救济。

四、融情入法的司法考量因素

以古为鉴,可明得失。复仇的文化心理在今天仍以“杀人偿命”“因果报应”的形式广泛影响着社会大众。因此,血亲复仇虽然与现代法治相悖,但是这并不妨碍其通过创造性转化为当代所借鉴。故前述研究的目的,并不是单一的否定传统文化,而是希望以此为当代中国的法治建设提供启示。当今社会改革转型期,情、法冲突案件大量涌现,为司法审判带来困境和挑战,在司法层面妥善处理情法冲突,关乎社会稳定和法治环境建设。“法大于情”是法治国家建设的基本遵循,但并不意味着“法不容情”,融情入法是应对当代法治建设进程中情法冲突的解决方案。在法律规定之外,结合个案实际将特定的法律规定以外的因素纳入司法审判的考量,对人民群众的朴素的正义观予以回应,才能真正做到“司法有力量、有是非、有担当、有温度”。

(一)

社会治理因素

个案审判结果代表着主流司法裁判观点对某种行为或价值的态度,从而对社会公众的行为产生导向性。从经济学角度出发来考量个案司法裁判,必然要衡量如若宽宥相关法外情节所带来的个案审理的不确定性导致的司法资源消耗和社会治理效果之间的关系,以求以最小的治理成本换取最大的社会效益。以“张某某”案件为例,如果将复仇因素纳入该案判决结果的考量因素,对案件裁量结果进行基于复仇因素的关怀宽宥,将会从社会导向层面诱发大量私力救济、复仇案件的发生,从而对社会治理成本带来巨大挑战。故该案判决中并未将复仇作为考量因素,进而从量刑上做出从轻处罚的措施。

(二)

传统道德因素

如若在判决书中明确将道德因素作为判决结果的考量因素,则易导致双方当事人以道德文化传统为说辞的无休止的辩驳和法官裁量权限的无边界化,使得判决结果处于一种与法官个人道德认同感和抗辩双方修辞术紧密关联的不确定状态,因此司法实践对于将道德传统作为裁判因素纳入审判的衡量持较为严谨的态度。但“若某一情理不仅与社会整体秩序相容,甚至是维系整体的重要价值,那么这样的情理便具有了现实合理性”。

于某案中,“辱母”二字冲击着中国传统的情感价值。民众朴素的情感价值观认为于某是不应当受到法律制裁的,其行为在法律之外存在广泛的合理性基础,而这一行为却被司法做出否定性评价,由此引发民众对法律本身的质疑。一审判决抛开了“辱母情节”这一重要道德传统因素的考量,片面强调了“法”的因素,忽略了被害人的过错和对人格尊严、人身自由的保护,对刑法中“理性人”的要求标准过高,认为即便是在母亲受到极端侮辱、人身自由被剥夺的情况下,仍应当保持理性,以正当行为处理纠纷。此种判断与人民群众心中的正义观念极度不符,引发广泛争议,造成公众对司法裁判的误解。二审则对“不法侵害”的内容进行合理解释,在此基础上充分考量“辱母”情节,认定被害人存在严重过错,以保护人身自由和人格尊严为落脚点,得出于某的行为应当减轻处罚的结论,填补了情与法之间的缝隙,获得了良好的社会效果。

五、融情入法的实施进路探究

(一)

坚持“以人为中心”的审判理念

“法非从天下,非从地出,发于人间,合乎人心而已。”法律不是冷冰冰的条文,其运用应当体现人文的关怀。裁判的过程应当是和人民群众将心比心、以心换心的过程,要始终站在人民群众的立场思考问题。前文提到的传统血亲复仇案件处断中体现出来的宽宥,恰恰基于裁判官对“人”的重视。以血亲复仇为历史镜鉴,深入探索法与情之间的冲突解决机制的过程,就是当下中国法治建设向传统法律文化学习的过程。当代中国特色法治文化体系建设过程中,汲取传统文化精华,强调“融情入法”,追求对蕴含在法律逻辑之中更深层次的价值,必须回归到“以人为中心”这一本质要求,以此为出发点进行司法实践的探索。具体而言,司法审判应当关注到个案存在的特殊因素,如在涉未成年人、老年人、残疾人等特殊群体案件时,在评价其行为时,应当通盘考虑,适当倾斜保护,以解决其存在的现实问题为根本落脚点。又如在处理涉及民生、群众利益的“急难愁盼”问题时,要从群众利益、群众愿望、群众感受的角度去考虑问题,善于倾听的同时做好释法说理、情绪疏导工作。

(二)

坚持法律的主导地位

“天下之事,不难于立法,而难于法之必行”。“以法律为准绳”是司法裁判最基本的要求,也是融情入法的基础。法律是最高的裁判依据,融情入法并不是允许道德审判、舆论审判、法外说情。在融情入法的过程中,要注意维护法律本身所具有的权威性和可预测性,平衡司法能动性和法律规定稳定性的关系,坚持法律的主导地位。尽管在应对具体案件时,现有的法律规定可能存在不尽完善甚至相互之间矛盾的情况,对此应严格遵循法律适用规则、善于使用法律解释方法、深入探究法律规定本意,发挥法律的主导作用,破解法律适用难题。“情”的因素只能在法律规定的框架内发生补充作用,在完成法律规定内部的合法性证成的基础上,作为印证法官心证、优化裁判说理的素材,从而使得案件处理结果更加接近个案实质正义、判决文书说理更具温度和可接受性。

(三)

构建判决合理性

判决的合理性即是要解决在考虑社会整体正义理念和法律本身内在逻辑及法律适用稳定性的基础上,将“情”的因素纳入法律考量,从而使判决更具有合理性和可接受性的问题。妥善处理好这一问题,笔者认为可从以下路径,分步骤完成:第一,对案件涉及“情”的因素定性。即识别是否属于上文中提到的可以纳入法律考量的“法外因素”。判决结果必然与一方当事人的意识相违背,所以如果这里的情仅仅是涉及一方当事人私人利益的个人感情,并未上升为社会集体意识感情,则不应纳入考量范围;第二,考量法律规定本身是否具有“融情于法”的空间。即便在第一步中被识别为是可以纳入法律考量的因素,但并不意味着可以以此来影响司法,更不能以法外因素打破法律的内在逻辑和适用平衡,正义必须在有限的范围内被运用,因此在完成第一步的基础上,需要为情的进入找到合适的法律适用空间;第三,进行“融情于法”的法律逻辑反思及合法性证成。将“情”融于“法”的过程中,要避免为获得社会认可而夸大“情”的因素,导致法律自身逻辑体系的损害,进而导致法律适用的混乱和造成不良的社会引导。

(四)

加强法治宣传与引导

自媒体时代,公众的目光极易聚集并形成压倒性舆论,又由于传播途径和传播媒介多样性,信息传播质量参差不齐,民众极易被不实或倾向性信息所误导,由此造成对司法的误解,进而引发司法和舆论之间的争议。如在张某某某案件中,媒体仅仅从情理和传统孝道的角度出发,将张某某描绘成为母报仇的英雄,未能客观传达出其犯罪行为构成与我国当前法治建设要求,由此引发民众对该案判决的误解。对此,应加强法治宣传和引导,引领更加法治化和理性的社会风气:一是,强化裁判说理。司法审判应发挥其应有的引导功能,在情、法冲突案件中,应当特别关注到该类案件容易引起的民众误解,从而在文书写作中做出相应回应,以充分的释法说理去化解民众误解,形成公民对法治的信仰。做到裁判有事实根据、有法律依据的基础上,有公正立场、有鲜明态度,增强裁判的公正和温度。二是,强化典型案例推广。充分认识到案例在法治宣传中的重要作用,善于挖掘审判实践中有代表意义的情、法冲突典型案例,打造多元化法治宣传渠道,以生动的案例和接地气的适法评析,营造公民擅于“用法治的思维和方式”化解矛盾的文化氛围。

结语

情与法的有机统一,是中华法系最鲜明的特色。中国传统法文化形成于过去,难免带有历史局限。由于传统司法文化对亲情伦理关系的过分看重,也往往会造成传统法文化的误区,血亲复仇就是其中的一个例证。血亲复仇的观念并不为古人鄙弃,其不仅在立法上有所妥协,还在司法实践中也有所认同,例如,卫无忌替父报仇案、贾孝女姐弟替父报仇案、孙男玉替夫报仇案等,司法官对这类案件的处理不但没有适用应有的刑罚,反而是在尽情察狱时对案件当事人的亲情关系过分地看重,予以免罪。此外,民间社会还特作《秦女休行》收录于《乐府诗集》为这种血亲复仇的行径歌功颂德。如此以往,在人们的潜意识里难免会形成抗法复仇的行径具有正当性,因而在类似事件发生时,人们也将血亲复仇为行为首选,完全不顾国家正法的威力与效用,这无疑与当今社会法治观念相去甚远。

对此,我们需要批判地吸收、创造性地转化,走出传统法文化误区。但走出误区的方法是深入挖掘传统法文化。只有这样,我们才能知道传统法文化中的局限与不足,克制阴暗面的蔓延,从而从误区中走出。血亲复仇的观念形成于过去,法律对其容忍的做法也在过去常现,西方历史法学派代表萨维尼认为:“法律适用首先是对适用于当时纠纷的法律进行解释。解释的首要目的是‘考虑立法者的立场,并在立法者的立场上人为地重复立法者的行为’。”我们不能苛求古法突破历史局限来约束今人,也不能让“哀之而不鉴之,亦使后人复哀后人也”的悲剧重现,鉴古明今是我们现代人法治建设的必经之路。

原标题:《王荟杰 邱玉强|血亲复仇司法处断的历史镜鉴》