作者:陈永成

中国前驻密克罗尼西亚大使。

音频

前文

“化剑为犁”路漫漫 (上)

正文

“星球大战计划”横空出世

1981年1月,里根入主白宫,苏联已进入历史性的衰落期,双方于1982年6月开始“削减战略武器谈判”。

里根实行“以实力求和平”的战略,一方面谋求削减苏联的核优势,一方面坚持美国战略武器现代化,同时又置《反导条约》于不顾,提出“战略防御倡议”,使谈判寸步难行,于1983年12月无果而终。

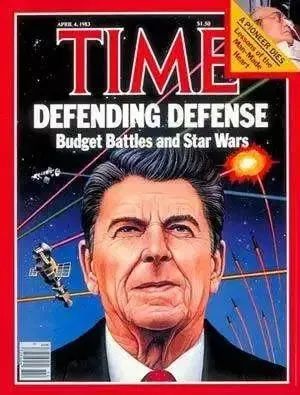

1983年3月,里根提出“战略防御倡议”,要有计划地研发反弹道导弹武器系统,能够拦截敌方发射过来的导弹。里根政府得意地说,这能使苏联占优势的进攻性战略核武器“无效和过时”。因为这项“倡议”设想在太空部署和使用武器,将战场延伸到太空,被媒体谑称为“星球大战计划”。

里根政府时期提出的“星球大战计划”

如果说进攻性的战略武器是“矛”,那么反导防御系统就是“盾”。有了“矛”,又有了“盾”,当然可以攻守自如。所以,所谓的“防御系统”绝不仅仅是为了防御,这种系统的技术难度很高,需要巨额的资金投入。当时的苏联已无力与美国一争高低,所以反应强烈。中国和其他大多数国家也持反对态度。这一时期,每逢“一委”开会讨论裁军问题,必有一场关于“星球大战计划”的唇枪舌剑。

美苏谈判博弈

1985年戈尔巴乔夫上台后,调整政策,试图以重大让步换取里根放弃“星球大战计划”。最具戏剧性的事例,莫过于他同里根在1986年10月在冰岛首都的会晤。我们主管裁军事务,自然是特别关注。

谈判顺利得令美方感到难以置信。里根对苏联内外政策多有评论和指责,戈氏毫不在意,只是围绕着裁军问题侃侃而谈,同意里根提出的各项建议,还主动表示苏联愿意大幅度地削减其占优势的常规军备。这都使美方喜出望外。直到最后一刻,戈氏突然紧急刹车,笑容可掬地对里根说:“当然,这一切都有赖于你放弃‘战略防御倡议’。”里根这才明白过来,拂袖而去,会晤不欢而散。

美国如此坚持要发展反导系统,是不是因为真的是面临着现实的核威胁呢?这是我当时经常思考的问题。事实是:美国是头号核大国,对它发起第一次核打击无异于自杀,这种实力对比还会长期继续下去。当时在“一委”的会议上,有时也谈到“手提箱炸弹”和“包袱炸弹”之类的“恐怖主义活动”。

美国在太平洋水下核试验

从实际情况看,美国有很多暗藏的敌人,他们很容易把大规模杀伤性的材料和部件偷运进美国,这倒很可能是一种现实威胁,甚至危及人类的安全。我同美国同事交谈时,也是这样分析形势的,希望他们能影响政府,放弃“星球大战计划”。

2000年9月,我在国内一份英文杂志上发表文章,评论“星球大战计划”,其中也暗示对美国安全的现实威胁不是战略核武器,而可能是恐怖主义。不幸被我这平常人所言中,一年之后,果然就发生了“9·11”恐怖袭击事件。

令人遗憾的是,美国政府还在大张旗鼓地推行它的“星球大战计划”,这是核裁军道路上难以逾越的障碍,是对世界和平与稳定的威胁。

非政府组织的推动作用

联合国也是“非政府组织”活动的重要舞台,第二届裁军特别联大在1982年召开。当时由于苏联入侵阿富汗,里根上台后加剧军备竞赛,国际形势日趋恶化,引起世界人民的严重关切和不安。会议期间,有来自47个国家的450多个非政府组织的3000多名代表齐聚纽约,组织各种活动反对军备竞赛,要求裁减军备。

平时,一些非政府组织也以合法身份在联合国内活动,我有时也去听听他们组织的研讨会。至今我还记得他们在宣讲核战争的恐怖情景时,经常引用的两个专业术语:“核冬天”和“超杀能力”。

简而言之,所谓“核冬天”,就是大规模的核爆炸所引起的熊熊烈火和滚滚浓烟,将毁坏生命存在的环境。这种“核冬天”效应是无国界的,即使不遭受直接核打击的国家也会在“核冬天”中毁灭。

所谓“超杀能力”,是指美苏两家都拥有庞大的核武库,其爆炸能力不仅能摧毁对手多次,也能把地球炸得粉碎。他们用这些概念向人们宣讲核战争打不赢,核战争打不得。

中国与联合国的核裁军事业

中国发展核武器是为了防御。在爆炸第一颗原子弹的当天就郑重宣布:中国在任何时候、任何情况下都不会首先使用核武器;不对无核国家使用或威胁使用核武器。

在核裁军方面,中国以建设性的态度参加了《全面禁止核试验条约》的谈判,根据形势的变化调整立场,正式加入了《不扩散核武器条约》。

在中国长期坚持不懈的努力下,1995年4月,安理会终于通过决议,确认《不扩散核武器条约》的无核缔约国在遭到核袭击或受到核威胁时,安理会将立即采取相应的行动,保证其安全。中国主张核国家承诺不首先使用核武器。

1994年1月,中国向核国家正式提出《不首先使用核武器条约草案》,但是美、英、法仍不肯放弃核威慑战略,没有作出积极反应。

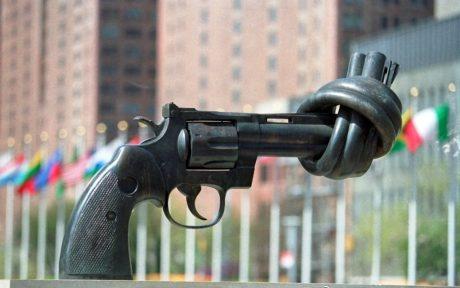

限制和削减核武器也只能降低爆发核战争的危险,只有全面、彻底销毁核武器,人类才能永远摆脱核战争的威胁。多年来,中国一直为此而努力。在1994年第49届联合国大会上,中国提出了一套完整的核裁军进程建议,包括缔结《全面禁止核武器公约》,所有核国家承担彻底销毁核武器的义务。这当然需要一个艰苦、漫长的谈判过程。

美国掌握着世界上最大的核武库,还在研制新的核武器,在国内、国外建立反导系统,加强其核优势。然而,自“9·11”恐怖袭击事件之后,美国将国际裁军的焦点引向“反扩散”,而联合国框架内的裁军进程却止步不前,这令人担忧。

美国14艘“俄亥俄”级战略导弹核潜艇,配备240枚最新型“三叉戟”Ⅱ型(D5)导弹,每枚导弹可携带多枚核弹头,射程超过7000千米。

“化剑为犁”之旅路漫漫,但是我们应该相信人类的良知,终究会抛弃核武器,还人类一个安全的世界,我们应该同世界各国人民一道,为实现这一崇高的目标而继续努力。

原标题:《“化剑为犁”路漫漫(下)》