原创 刘建东 零度往上

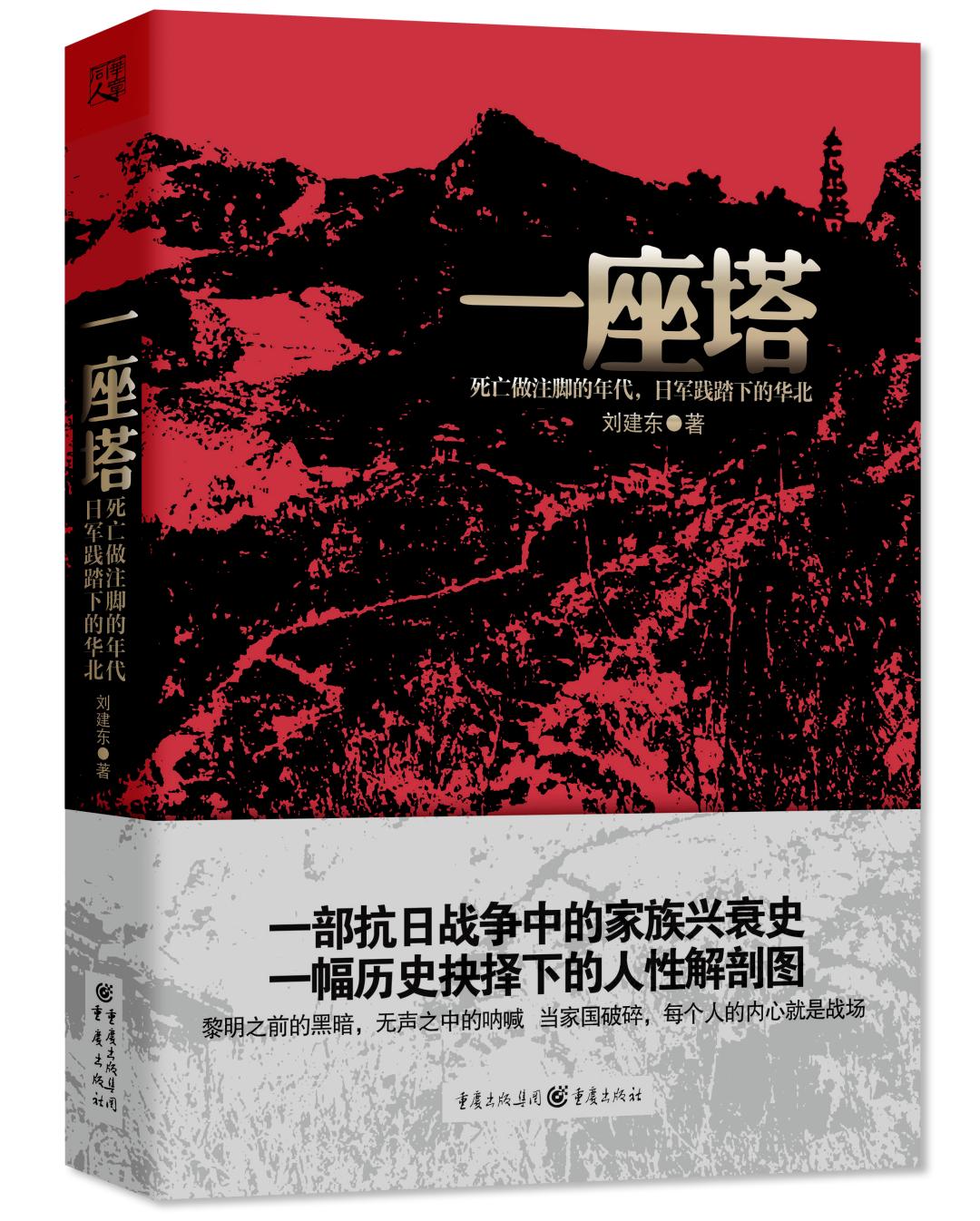

后来我在写作长篇小说《一座塔》时,便把故乡作为小说的地理背景,那些我熟悉的地名也顺理成章地出现在书里,成为串联起故事和人物不可或缺的一个符号,一份纪念。

▲刘建东。

刘建东,毕业于兰州大学中文系。中国作协全委会委员,河北省作协党组成员、副主席。著有长篇小说《全家福》《一座塔》,小说集《黑眼睛》《无法完成的画像》等。曾获鲁迅文学奖、人民文学奖、十月文学奖、《小说选刊》奖、《小说月报》百花奖、首届曹雪芹华语文学大奖、孙犁文学奖等。

总策划|何兰生

监制|冯 克

张凤云

统筹|周涵维

文|刘建东

编辑|刘自艰

美编|刘 念

出品|农民日报社

母亲说,从东清湾到苏庄,有十里地。十里,对于一个四岁的孩子来说,太长,太远。记忆的碎片总是在生活的缝隙中呼啸而过,母亲、我和弟弟,坐在驴车上,从东清湾村东头的家里出发,穿过横贯村子的乡村公路,再由村西口拐上北上的小路。

这条路全程都是土路,坚硬,坑坑洼洼,弯弯曲曲,两旁则是长满野草的沟壑和成片的麦田。1971年的阳光,狂野、明亮,风一样在平原上掠过,稀疏而翠绿的麦田闪着青幽幽的光芒。赶着驴车的是我的舅舅。那时候他还是个不到30岁的小伙子,对自己的未来充满焦虑。

一

故乡,在最初的记忆里,从东清湾到苏庄,南北相望,只有十里。被一条蜿蜒的乡间土路贯穿着。目光向西眺望,便能看到明显隆起于平原的河堤,绵延向北,一直尾随着我们。

我感觉河堤也在跟随着我们的节奏在奔跑,似乎比毛驴跑得更快,一旦毛驴停下来,河堤也就停下脚步,对我们虎视眈眈,窥视着我们,仿佛在催促我们快走。河堤上稀疏的树木,抬高了河堤的高度,形成挡在平原上的一道屏障,让我对河堤之外的世界充满了幻想。

年轻的舅舅说,河堤比我们走得更远,走向更宽阔的河流,然后奔流到海。我不知道更广阔的河流是什么,我更不知道,海在什么地方。舅舅的目光投向远方,仿佛他的视线能够越过高高的河堤,看到他说的一切。后来我才知道,河堤的中间是一条河流,名叫小漳河。也是后来我才知道,我的故乡位于邢台隆尧县东部,是典型的内陆村庄,两个小村庄,相隔十里,位于隆尧县的最东端,沿小漳河东岸,南北相望。

东清湾在南,我的出生地。苏庄在北,姥姥家。小的时候,故乡就是这十里长的长度,是一个村庄通向另一个村庄的漫漫长路。小漳河发源于邯郸的鸡泽县,从莲子镇闫庄村进入隆尧境内,纵穿隆尧县东部,沿河分布着大大小小的村落,星罗棋布,守望着流淌不息的河流,诉说着有关时间的传说与记忆。

而我熟悉的村庄,东清湾、舍落口、毛尔寨、苏庄,由南向北,依河而生,它们在我故乡的十里记忆中,缓慢,悠长,与驴车辗压过的土路一样,泛着苍黄的光。舅舅说,隆尧是中华文明的发祥地之一,上古时此地称大麓,尧帝初受封之地,后因水患频发,才迁都于平阳(今山西临汾),大麓山后改为尧山,东汉年间建尧祠,成为历代祭拜尧帝的圣地。

直到今天,我一直无缘登临尧山,只是远远地看到过它俊秀的身影,南部华北大平原平坦辽阔,唯有至此,突然隆起尧山这座奇峰,甚是神奇。

隆尧的历史掌故远不止此,后来我在写作长篇小说《一座塔》时,便把故乡作为小说的地理背景,那些我熟悉的地名也顺理成章地出现在书里,成为串联起故事和人物不可或缺的一个符号,一份纪念。

二

离开,是母亲心头的一块心病。而离开,似乎也是上世纪七十年代贴在故乡人身上的一个显著的标签,飘荡在贫瘠的土地上。母亲不断地向远在他乡的父亲抱怨,某某一家搬到了邢台,某某去了太原。

我六岁那年,母亲的抱怨变成了现实,父亲转业到了邯郸,我们全家相继离开了故乡。我们成了较早离开故乡的一家人。我不记得我对故乡有什么留恋,坐在向城市快速奔跑的汽车上,我反胃,呕吐得厉害,阳光暗淡,乾坤颠倒。

我这才开始留恋驴车的速度,在恍惚的目光中,我依稀能看到,我们仍然坐在逶迤前行的驴车上,赶车的仍然是对未来充满疑虑的舅舅。只是,那驴车越来越模糊,越来越远。

每年暑假,因为父母忙于工作,我和弟弟都会被送回老家,享受夏天的自由。邯郸到隆尧,距离更远,路途更长。每次返回故乡的路途,都是一次身体上的考验和煎熬,晕车是一个难以克服的麻烦。父亲说,这是因为我闻不了汽油味。

十八岁以前,乘坐烧汽油的汽车对我来说就是一场噩梦。后来我才知道,这和汽油没多大关系。先是乘火车从邯郸到邢台,这是段愉快的旅程,除了能够欣赏窗外的美景之外,还能吃到火车上可口的盒饭。

下了火车,从邢台火车站步行穿过卧牛雕像,在邢台汽车站等待发往东清湾或者苏庄的汽车。记忆中的邢台汽车站,等车的人们并不都是一脸喜悦之色,反而显得倦怠,脸色灰黄。

我想,或许这与我对即将开始的恐怖的晕车之旅的担忧有关。它们使我的意识定格在随后漫长的反胃过程中,记忆便有了气味和颜色。从那时起,我恨透了汽油。没有想到的是,命运真是捉弄人,我大学毕业后,被分配到了炼油厂工作,专门生产汽油的工厂。

偶尔舅舅来接我们。舅舅如饥似渴,返回时,他的背包鼓鼓囊囊,里面装满了从我父亲那里搜罗到的医学书。母亲说,舅舅正在向当医生的姥爷学医。那些书把他的肩膀压出了血印子,大汗淋漓,可他脸上却洋溢着笑容。这个时候,焦虑正从他的脸上溜走。

在驶往邢台的火车上,在隆尧县城等车的过程中,舅舅便迫不及待地拿出书读起来。我疑惑地问舅舅,有啥好看的。那时候,我和弟弟只对小人书感兴趣。舅舅笑着对我们说,还记得我给你们说过的大海吧,只有多读书,才能看到大海。我和弟弟,并不懂舅舅的话。

三

那个年纪,我们对海没有任何概念,我们只知道小漳河,只知道那条贯穿我们整个童年的河流。在我的童年印象里,觉得所有的村庄都必须有河流相伴。没有河流,怎么会有村庄?它们就是一个生命的两种形式。

姥姥家在村子的西头,站在大门口就能看到河堤。它直直地横亘在视线的前方,让我一度觉得,那就是世界的尽头。跟着表哥,顺着弯弯曲曲的田埂,顶着日头,根本不顾及强劲的阳光暴晒,向西走一里地,便来到了河堤下。每一次,站到河堤下,我都担心,河水会不会从高高的河堤上倾泻而下,把我吞没。而每一次,河堤都那么安静,无声无息,听不到一点水声,我都觉得逃过了一劫。

舅舅却说,没有人能够逃脱水的惩罚。他说,1963年夏天,大水发了疯一样,突然性情大变,愤怒地从河道里奔涌而出,像是一条巨龙冲出了龙宫,在一览无余的平原上横冲直撞。水龙掀翻了树木,冲毁了村庄,卷走了庄稼、猪羊,也毁灭了人们赖以生存的一切,希望也随着大水滚滚而去。

唯有一幕令舅舅终生难忘,随着大水而来的鱼群,黑压压的,不像是被送过来的,反而是鱼群牵引着洪水,来到了他们身边。他从来没有见过那么多鱼,它们成群结队,借着水势,在浪头间翻滚跳跃,被冲到他们避难的房顶,跳到他们身上,像飞鱼般从他们头顶飞过,舅舅的艺术想象力在那样的时刻得到了充分的发挥。舅舅说,随手就能抓到鱼。他似乎觉得,整整一个夏天,鱼的腥气都弥漫在村庄上空。

我不知道,1963年的洪水,在他以后的写作中有没有涉及。而舅舅对于生活的艺术想象,始于河流,也终于河流。

小漳河的河道从那之后便慢慢地抬高,形成了远高于地平面的高高的河堤。1963年刻骨铭心的洪水也耽误了舅舅的婚姻,让他在推迟到冬天的婚礼上,仍然心有余悸,脑海里似乎还有洪水的咆哮声。舅舅一生不再吃鱼,对水产生了恐惧,可是他仍然没有放弃对于海的向往。无论早晚,舅舅每天都坐在院子里捧着中医书,废寝忘食。

在我的印象里,舅舅很快就能替姥爷接诊,给头疼脑热的乡亲开点普通的药。每当乡亲们拿着用白纸包着的药片走出去时,他们听着舅舅安慰的细语,病怏怏的脸上都挂着欣慰的笑容。所以,从那时起,我就坚信,舅舅的命运注定与这个小村庄紧紧地联在一起,而他一定会是一个好的乡村医生,给村子里需要他的人送去安慰。

河堤上,树木零零落落,大多是槐树和柳树,树叶卷曲着,被阳光晒得无精打采,垂头丧气。蝉的聒噪却格外响亮,此起彼伏,一直传向河堤的远方。想找到一小块阴凉都很难。河道并不宽阔,约十几米。河堤像是被艳阳蒸熟了,呈U形翻卷着,如同一块厚厚的面包片,牢牢地托举着河水。在河堤的中央,河水并不像舅舅说的那么暴躁易怒,它安静地流淌着,甚至有些懒惰,像是睡着了,如果不是波光粼粼映入到眼帘,还以为这是一条止水。

河水由南向北流。水面上的光亮是连缀在一起的,一片推着一片,细碎而紧密,相拥着奔向远方。舅舅说,小漳河是一条小河,不管它流到哪里,终究会和其他一些河流汇合,流入更大的河流,最后百川归一,奔流到海。站在河堤上,好奇地向北眺望,阳光下,远方的河面如同铺满了水银,在最热的季节,水面上流动的光是冒烟的。我不知道河流会流经多少里地,多少个村庄,才能流到舅舅所说的大海里。

四

也许人生并不像我想象得那么过于简单,就像小漳河一样,会有大大小小的支流,或者它就是老漳河的分支。如果说,当一个乡村医生只是舅舅的权宜之计,七十年代末期,舅舅好像突然找到了崭新的人生目标,在自己命运的河流中,开足了马力,开始起锚远航。他又开始往返于邯郸与隆尧之间,当他踏上去往隆尧的归途时,他的肩上背着的是更大的包,里面装满了书,这次的书并不是有关医学的,而是数理化,是能够帮助他考上大学的书。

舅舅兴奋异常,仿佛他已经看到了自己的前程,看到自己已经从小漳河里游出去,游进了奔向大海的河流里。我的母亲,总是指着光着膀子读书的舅舅,教训我和弟弟,“你们看看,你们看看,啥叫用功。”

命运显然是个爱开玩笑的家伙。正当舅舅全力向新的目标冲刺时,命运在他的肺上偷偷撒了一点盐,给了他重重一击。他得了肺病,入夜,微弱的光是从舅舅的屋子里渗出来的,拖曳而犹疑,当断断续续的咳嗽声紧随其后,高低错落地漫溢而出,与昏暗的灯光纠缠到一起时,浓重的夜就显得惶恐不安,窗户颤抖不已。

在舅舅与命运做着顽强的搏斗时,我和表哥正在村外的池塘里肆意挥霍着我们的假期。因为水的存在,假期充满了阵阵凉意。

上世纪七十年代,隆尧县苏庄周围,遍布着大大小小的水塘,其中最大的一个位于村子的中北部,被众多房子半包围着。水塘呈圆形,占地有十几亩,水深不见底,它是镶在苏庄胸口的一个大大的银盘。这是唯一一个我们不敢下去游泳的水塘。有关水塘里淹死过人的说法,让我不敢靠近塘边,害怕一不小心滑进塘中,丢了小命,成为硕大银盘里的装饰。

村西南是我们的乐园,一些更小的浅池塘,相互依偎着,一个连着一个。塘里长满了芦苇,仿佛天生是为孩子们准备的。戏水、打闹成了夏天的主要内容。白日里,当舅舅学累了,他就从屋子里踱出来,伸伸懒腰,卷上一棵烟,点燃,眯着眼狠狠地抽一口,猛烈地咳嗽几下,然后才看着晒得黑中透亮的我们,他说,以前水更多,在更早的时候,隆尧有华北平原最大的湖泊,名曰大陆泽,方圆百里,烟波浩渺,无边无际。

我问舅舅,大陆泽比海还要大吗?舅舅看着天,摇摇头,大海更辽阔,只有天空能够超越大海。我看着他瘦瘦的手指,因为长期抽烟而变得焦黄。小时候,我总是觉得,即使他不抽烟的时候,他的手指尖似乎也飘出淡淡的烟雾。

当然,还有小漳河。我犹豫地站在河边,看着表哥他们在河里游到对岸再游回去,如鱼一样悠然自得。本来,阳光是平铺在水面上的,似是有着一定的重量,压制着河流,河水在耀眼的阳光下舒缓地滑动,被阳光轻抚之后的河水,如缎子般柔美洁净。由于表哥他们的侵入,水面上的阳光慌乱地散开,细细地碎裂。

经受不住表哥的鼓动和言语刺激,我胆怯地下了水,在边上试着扑腾了几下,还好,脚能够得着河底的淤泥,我便放心地向河中央移动。突然,脚下已经没有了依托,身体便快速地下坠。河水瞬间淹没了我,我本能地向上张开双臂。

那一刻,蓝色的河流快速地变黑,小漳河向我展示了它的另一面,危险且血腥。有很多年,这一场景都出现在我的梦里,而我一直在梦境里寻找一只手。这只手确确实实地在现实里挽救了我。这只手把我从河底危险的阴影中拖了出来。把我拖上来的是我们本家的一个大辈儿,是个哑巴,我应该叫他爷爷。我的大脑有些缺氧,我看到的是他的笑脸。他松开了手,我快速地挪到河边,趴在河边惊魂未定。

这是我与小漳河的第一次亲密接触,它便给了我一个下马威。那之后,不会水的我再没有勇气下河。通常我只是站在河边,看着平静的流水,琢磨不透水面之下,为什么会暗藏着诸多的杀机。

还有,小漳河还有更加难以发现的一面。我们得到消息时已经晚了,村西的路上,开始有人陆陆续续地返回,他们的脸上都洋溢着收获的喜悦,都手拿肩扛着各式各样的袋子和盆子,里面装满了活蹦乱跳的鱼。

丰收的人们迫不及待地传递着一个信息,小漳河“翻河”了,搁浅的鱼都往怀里跳。我和表哥匆匆跑过去,看到从未停歇的河水竟然神奇地消失了,河底只残留着没过膝盖的水。河床裸露着,灰秃秃的,显得疲惫,且丑陋不堪。

河道因为拥挤的人流,而变得狭窄。人声鼎沸,到处是摸鱼的人。淤泥并不能掩饰每个人脸上的喜悦、渴望与失望。这简单的不劳而获的欲念直白且明确。我和表哥一无所获,我们全身是泥,万分沮丧地进了院,在院子的中央,却意外地看到了一个放满了鱼的盆子。哑巴爷爷站在盆边,笑嗬嗬地看着我们。

五

每当我想到故乡,想到在我记忆里留下的为数不多的片断时,总能想到舅舅,想到他瘦弱的身躯,他的咳嗽声,他黑而密的头发,他焦黄的手指,以及他慢条斯理的声音。当然还有他对文学的执著。克服了肺病的干扰,舅舅如愿考上了邢台师专中文系。不知道是中文系的学习环境勾起了他对文学的热爱,还是生活本身给了他更大的触动。他开始用文字记录生活,用文学表达他的精神世界。

直到很多年之后,我才明白,更多的时候,舅舅是生活在他的精神世界中的,他向往着那个能够超越他生活本身的世界,向往着大海的方向。

有一个画面在很长时间都定格在我的脑海中。夏日,忙碌的繁星挤满了无垠的夜空,我躺在院子里的凉席上,眼睛在天空中搜寻着流星。大人们聊天的声音穿透干热的空气,飘到我的耳朵里。那是舅舅和小姨的对话,他们在讨论着一件事,有关舅舅的笔名,“流水边”,这是舅舅给自己起的笔名,他在向小姨解释着这个笔名的多重含义。小姨对这个笔名大加赞赏,觉得贴切。

在舅舅的意识里,小漳河已经成为他文学的意象,成为他思想和文字的河流,而他就是那个在河边默默耕耘的写作者。

那时候,舅舅开始迷恋写作,他从养育他的土地和河流中获得了灵感。我记得那些绿色方格的稿纸,厚厚的,夹在他被香烟熏黄的手指间。但是我从来不知道他写了什么,不知道,这片尧帝曾经生活过的土地,在他的笔下,是什么样的面貌。但是有一点我是清楚的,他爱着这片土地,用他虚弱的肺呼吸着它,用他智慧的思想触摸着它,并不停地用满怀激情的文字书写着它。

毕竟,这是他最熟悉的土地和河流,是他恋恋不舍的地方。所以,当他大学毕业,本来有机会永远地告别乡村,留在城市工作时,他选择了回乡。

在他的心中,隆尧不再只是他的故乡,而是他生命中的一部分,是流淌在他精神里的血液。他成了千户营乡学校的一名乡镇教师,他每天骑车十几里地,往返于苏庄与千户营之间,风雨无阻。

▲鲁迅 刘建东 绘

从苏庄出发向偏西北,破旧的自行车在坎坷的土路上骑得并不快,这也许给了舅舅更多思考的时间,去思考写作,思考人生,思考通向大海的方向。中途必定要穿越小漳河,横跨在河上的是一座尘土飞扬的木桥,因为这是方圆几十里,联通河流两岸的唯一的桥梁,不时地会有车辆和人流从桥上经过,舅舅不过是汇入车流和人流中的普通一员。

桥桩上的木头经风吹日晒,布满了狰狞的裂纹,枯干衰败,如垂暮之人。穿过这座桥,一直向西就到了千户营乡,向北越过隆尧县境,进入宁晋县域,能够到达我三姨家耿庄桥镇,在那里,我曾经站在地头,看三姨弯着腰采摘棉花。

舅舅的一生,平淡无奇,做了一辈子的教书先生,他始终没有离开隆尧,他的故乡在他的心里。没有人知道,舅舅的写作之路持续了多久,在以后冗长而寡淡的生活中,我想,对于文学的激情总会过去,这才符合生活的常理。

在我的印象中,舅舅的作品没有公开发表过,那些绿色格子的稿纸,布满了他经过思想过滤的词句,凝结着他心血的故事,却永远隐匿在时间的尘埃中。可是,我从来没有听到过他的抱怨。或者,那些文字本身就是他生活中不可缺少的一部分。整个一生,他也没有见到过现实中的大海,从小漳河出发,越来越汹涌的河流的梦想之地,只在他的文字和想象中,蔚蓝或者浩瀚。

很多年之后,我从炼油厂调到《长城》杂志社工作,副主编关汝松曾经在隆尧县文化馆工作,我向他打听我的舅舅。他竟然知道,他说,我舅舅是文化馆的常客,是写作小组的积极分子之一,而舅舅究竟写了些什么,他也忘记了。

实际上,在以后漫长的时间中,去追问舅舅究竟写了什么,已经不那么重要了,重要的是他曾经有过一个梦,那个梦,让他的思绪,能够在他往返于苏庄与千户营的漫漫路途中,超越不断腾起的尘烟,到达他思想可以企及的天际。

往期

回顾

●刘震云:延津与延津●梁鸿:梁庄归去来●袁凌:故乡是一场无法完成的赎还●7里山路,6天咸菜,14个红薯●贾平凹:说起商洛,我两眼放光●黄灯:“体验”大地上的人们●王永民:“五笔”写人生:一介书生 半个农民●马慧娟:黑眼湾和玉米村

原标题:《刘建东:远离海的故乡》