原创 INBAR 国际竹藤组织

元上都为元朝的夏都,都内有一座竹宫,可容纳千人之多。每年夏季,忽必烈都要带着文武百官在竹宫举行宴会。对此,《马可波罗行记》有这样一段详细描述:“纯以竹茎结之,内涂以金,装饰颇为工巧。宫顶之茎,上涂以漆,涂之甚密,雨水不能腐之。茎粗三掌,长十或十五掌,逐节断之。此宫盖用此种竹茎结成。竹之为用不仅此也,尚可作屋顶及其他不少功用。此宫建筑之善,结成或拆卸,为时甚短,可以完全拆成散片,运之他所,惟汗所命。给成时则用丝绳二百余系之。”

竹宫用竹如此之多样、设计如此之巧妙、规模如此之庞大、工艺如此之精细,不仅马可波罗为之震撼,就连不少看了《马可波罗行记》的西方人也渴望一睹这一东方奇迹。英国著名历史学家、游历作家约翰·曼便是其中的一位,他热衷学习蒙古语,撰写成吉思汗,研究元上都,更希望重建竹宫。

竹宫,以竹子为建筑材料构建的宗庙,为古代帝王、诸侯等祭祀祖宗的处所。最早的记载出现在汉武帝时期,《三辅黄图》载:“竹宫,甘泉祠宫也。以竹为宫,天子居中。”《汉书.礼乐志》:“天子自竹宫而望拜。”看来,汉武帝“以竹为宫”主要用作求仙。王先谦《后汉书·祭祀志》集解所称:“莽建郊宫,仍仿甘泉,有竹宫诸制。”南朝任防《静思堂秋竹赋》说甘泉祠宫:“竹官丰丽于甘泉之右,竹殿弘敞于神嘉之傍。”《梁武帝祠南郊恩诏》也说:“临竹宫而登泰坛,服裘冕而奉苍璧。”之后,竹宫的地位逐渐下降,退出了皇家宫殿的历史舞台。

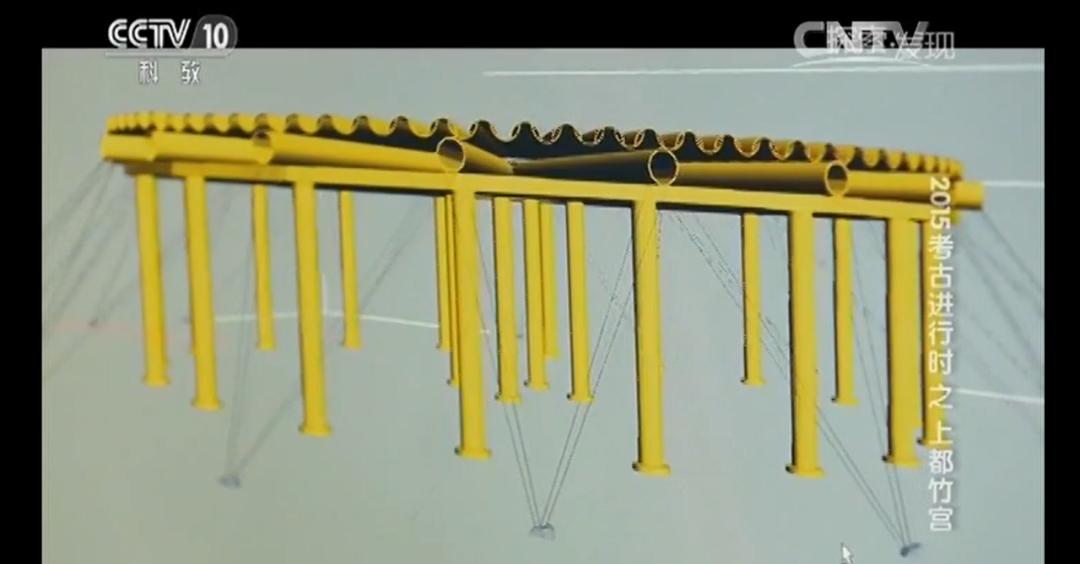

元上都竹宫复原图

但是,“竹宫”却演化成了文学意象,“竹宫望拜”则用于帝王求仙问道。如隋•佚名“氈案朝帝,竹宫拜神。”唐•韦应物“尝陪月夕竹宫斋,每返温泉灞陵醉。”唐•杜甫“竹宫时望拜,桂馆或求仙。”宋•杨万里“玉殿松班唐次对,竹宫茅立汉祠官。”宋•杨亿“光照竹宫劳夜拜,露漙金掌费朝餐。”宋•白玉蟾“竹宫循汉古,茆屋法周荒。”宋•洪适“星晖云润东方晓,拜贶竹宫初。”金•李献能“东皇太一来翩翩,竹宫神光祀甘泉。”元•赵孟頫“碧瓦开莲宇,丹楼耸竹宫。”元虞集“竹宫澹清夜,望拜久乃还。”

时移世易,竹宫竟然再现于没有竹子分布、竹文化底蕴不深的内蒙草原,出自大元的忽必烈之手 ,不禁让人好奇!究其原因,我认为至少有三点:其一,竹为战略物资。游牧民都是杰出的猎手,弓箭是他们的主要武器,竹是制作弓和箭的主要材料,因此竹子经营实现朝廷专卖制度。其二,民族文化融合。元朝为官的不少文人墨客都有很深的竹文化情结,而汉武帝“以竹为官”的故事,对当政者不可能没有影响。如咏竹大家丘处机是成吉思汗的“大宗师” ,元世祖褒赠“长春演道主教真人”封;墨竹大师赵孟頫被元世祖称为“神仙中人”,后官至一品。其三,拆建运输方便。竹材构建轻巧、搭建容易、成本不高,又易于拆卸、搬运和存储搬运。竹材韧性强,弹性大,占用空间小,安全性能高,还可通过更换损坏部件得以经常性维护,完全符合元上都竹宫的建筑和功用要求。

《探索发现》栏目 元上都竹宫结构图

可喜的是,中央电视台《探索发现》栏目“2015考古进行时之上都竹宫”报道了一条资讯:考古人员采用无人机进行地貌考察时,发现了一处圆形的建筑遗存,足以容纳1000人左右,同时找到了11根竹宫的基柱,基柱周围有竹子的残留物。考古工作组认为,此地就是曾经的元上都竹宫,竹宫高度约为三十米,总面积上万平方米。

文字丨蓝晓光 图片丨网络 编辑丨鹏旭 张坤源

原标题:《蓝厅话竹 | 世界遗产 中国竹韵(十九)——元上都》