以下文章来源于大学物理学 ,作者薛德堡

大学物理学.

细推物理须行乐,何用浮荣绊此身。

说到光行差,很多人可能觉得它很简单,但其实并不简单。在人们对光速的认识以及狭义相对论的建立的过程中,它产生了非常重要的作用。所以,光行差所涉及的那些事非常值得深入学习一下。

01

从雨滴到声音

为了便于理解,我们从一件司空见惯的事讲起。

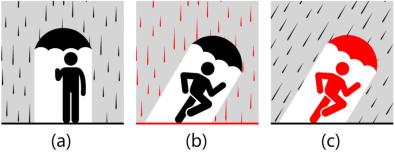

很多人有这样的生活经验,在雨中打伞骑车或快步时,为了避免湿身,伞应该往前倾斜一点,就像这样。

说简单,大概一说你就懂。说深刻,因为它涉及经典力学中速度的相对性问题,其基础是经典力学的时空变换假设——伽利略变换。

在地面参考系中,雨滴速度向下,如下图(b);而在运动的人看来,雨滴速度斜向后方。如下图(c)。

其中r、g和m分别取自rain、ground和man的首字母,所以

是雨相对人的速度,

是雨滴相对地面的速度,

是地面对人的速度。根据矢量的三角形法则,画出来就是

如果已知

,又测得

与

之间的夹角

,那么就可推算出雨滴的速度为

如果把雨换成声音,设声音从正上方传下来,相对空气为固定定值

,人往东以水平速度

运动,那么同样的,人将感受到声音的速度

也为斜向后。

不过,从雨滴到声音,这个跨度还是有点大的!因为前者是是做弹道运动的物体,而后者是波!波本身不是物体,只是一种振动状态的传播。

所以,你可能会怀疑上述雨滴运动的相对性对波是否也成立?

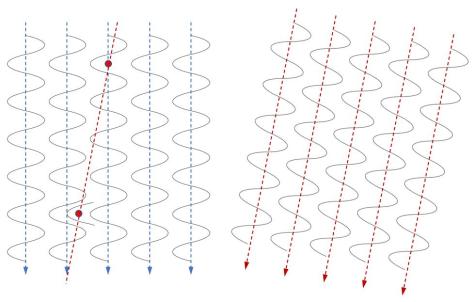

当然是成立的,这可通过平面波来说明。

假设平面波沿竖直方向传播,而你沿水平方向相对介质运动,既然波上的某个部分——例如波峰相对介质沿竖直方向运动,那么在你看来,那些波峰又多了一个沿水平方向的分速度,其速度方向变斜了。

所以,当你盯着某个波峰看时,你将发现它走过一条斜线,而这个线就是所谓的波速的方向,也就是波线!既然波线倾斜了,那与之垂直的面——波面也倾斜了。因此,整个波在运动的你看来,就像整体转了一个角度啦!

02

光行差的概念与公式

历史上,对光本质的认识有两派主要观点,以牛顿为代表的人支持微粒说(corpuscle model),而以罗伯特·胡克和克里斯蒂安·惠更斯为代表的人则支持波动说(wave theory of light)。

如果认为光是运动的弹道粒子,那么只要按照上述雨滴的图像,就自然而然的知道,当观察者相对恒星运动,且运动速度在沿他与恒星的连线的垂直方向有分量时(后面简称为横向运动),他会看到恒星光的方向发生偏转。

如果认为光是波,那么情况稍微要复杂一点。因为必须先为光找到一种介质,否则就无法解释光速,而且观察者的运动也不知是相对谁而言。

为了解释光波的传播机制,波动学说认为宇宙中存在一种看不见的介质,正是它赋予了光的波速。这种物质叫以太(aether),它与光的关系就像空气与声音的关系。

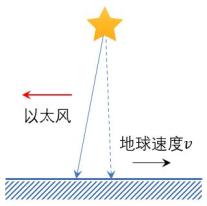

所以,若把上例中的声音换成光,则结果是类似的:在以太中向右穿行的观察者,将会看到原本从头顶方向射下来的光现在斜向后下方了,就好似有一股风将光向后方吹斜了,这就是所谓的“以太风”。

总之,无论认为光是微粒还是波动,理论上讲,横向运动的观察者都会看到光线的方向发生偏转。

下面根据以太的波动观点,给出这个偏转角的计算公式。

由速度的相对性,光波相对于地球的速度

等于光波相对于以太的速度

与以太相对于地球的速度

之和,即

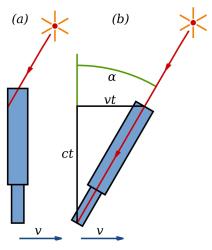

其中l、e和a分别取自light、earth和aether的首字母。当恒星在正上方时,光相对于以太竖直向下,这对应如下矢量三角形

当恒星不在正上方时,以太中的光速是斜向下的,情况稍微复杂一点。设以太中的光速与地面夹角为

,地球上看到的光速与地面夹角为

,上述速度的矢量三角形为

在以太中光速

大小为c,设以太相对于地球的速度

大小为

,根据几何关系可知

若根据伽利略变换,以太参考系K中的光速与地球参考系K'中的光速之间满足

二者相除即可得到上述正切值。

再根据三角关系 可知

这个角度

就是光被以太风吹偏的角度 。由于

的存在,我们抬头看星星时,看到的不是它本身,而是它的一个虚像,如下图中右边的星形。

这种由于观察者的运动导致看到恒星位置发生偏离的现象叫恒星像差( Stellar Aberration)或恒星光行差(Aberration of light),观察者看到的光速相对以太中的光速的偏角

就是所谓的光行差角。

注意,恒星像差与恒星光行差本质上是一个意思,但二者侧重强调的意思不同,前者强调“恒星的虚像偏离真实位置”,而光行差强调“恒星的光偏离本来的方向”。

上面这个光行差角的理论表达式虽然是精确的,但并不常用,因为直接观察的角是地球上看到的恒星光的倾角而非恒星真实的倾角,即前面那个图中的角

而非角

。

那么能否用

来表示光行差角呢?

由三角知识可知,当

非常小时,

,而

可近似看作长为

的弧对半径

张开的角,故

虽然它看起来与上面用

表示的公式在形式上一样,但注意:它是近似值!

由于恒星的光行差角

实际上非常小,所以此式精确度很高,故它成为光行差角的常用公式。 又因为地球的速度

远远小于光速,故分母中的

可忽略,所以此式可再近似为

若选择位于天顶的恒星,光行差角理论式中

,则光行差角满足

这就是最常用的那个经典的光行差公式,本文后续讨论都基于此式。

若基于光的微粒说,设光粒子流从恒星发出的速度为

,而地球相对该恒星的速度为

,得到的光相差规律和公式与上述以太波动的情形一样。

因此,以上光行差的概念和公式,既适用于光的波动的学说,也适用于光的微粒说。不过从理论上讲,光行差在两种观点下的含义还是有差别的,具体后面再讨论。

03

布拉德利的观测

根据经典的光行差公式,显然,若能测出某颗被确认位于天顶的恒星的光行差角,则可得光在以太中的速度为

这就是18世纪英国物理学家詹姆斯·布拉德利(James Bradley,1693~1762)测量光速的依据。

一开始时,布拉德利的主要目标不是为了测光速,甚至他那时压根都不知道有光行差这件事。因为他本人就是光行差现象的发现者。

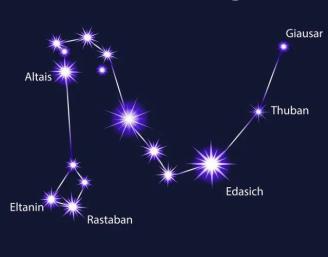

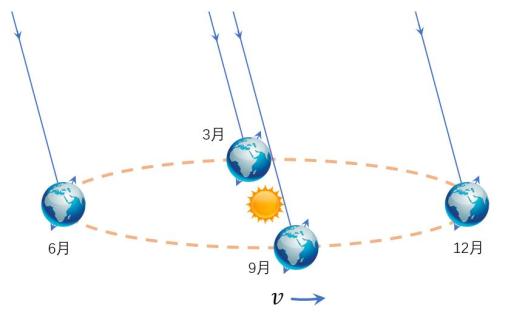

布拉德利的工作开始于1725年。他原本要观测恒星视差(stellar parallax)。恒星视差指的是,当从不同的位置观看时,恒星位置或方向看起来会有所不同,通常用地球公转轨道半径对恒星张开的角度作为视差,如下图所示。

可见,恒星视差与恒星像差虽仅一字之差,含义不同。但有一点相同,它们都可以证明地球绕太阳公转的事实,即作为哥白尼的日心说的证据,而这也是布拉德利最初的研究目标之一。

如果观察低空恒星,它的光是斜射下来的,比起来自高空的星光来说,这些星光在大气中经历的距离更长,考虑到地表附近水汽和尘埃较多,星光被大量散射导致观测误差很大,为了尽量减小这种问题的影响,应选择位于天顶的恒星来观测。

布拉德利委托人设计了一台精密的望远镜,它属于天顶望远镜(zenith telescope),如下图所示,望远镜的主体是一根24.5英尺长的光学管,通过烟囱穿过屋顶。

布拉德利将望远镜安装在伦敦西南一个叫Kew的地方的一栋房子的内墙上,这里离格林威治(Greenwich)天文台不远,笔者仔细查得这个地方的经度为-0.297954,几乎就是本初子午线的位置。

这样做的目的是,每天只观察刚好抵达子午线正上方的那些星星,当那些星星被观察时,都尽可能的处在天顶位置。

观察者躺在屋内的沙发上,通过调节目镜观察目标恒星。目镜边的游标刻度会给出恒星在南北方向的偏角。

友情提示:上面这个图的信息量很大,值得你仔细品鉴。

由于胡克曾在1674年给出γ-Dra的视差大约为23角秒,因此布拉德利预计γ-Dra在南北方向的偏移随时间变化是下面这样的。

事实上,单就没有观察到视差这件事来说,其实也难怪,因为根据现在所知道的γ-Dra到地球的距离为154 光年,它产生的视差的弧度约为 再换算角度制不到 21 毫角秒,比胡克原来给出值的小三个数量级,差不多相当于站在广州来观测黑龙江或新疆的一个人的身高,布拉德利的望远镜根本无法看到。

那么,布拉德利发现了什么新鲜事呢?

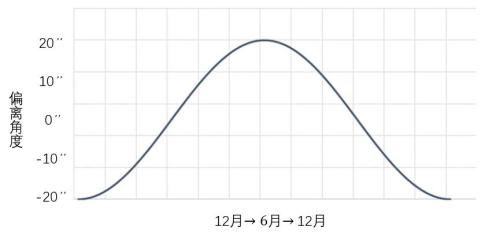

布拉德利确实也观察到了γ-Dra高度的变化,但全年的变化与上述视差的预期完全不同。他得到的观测结果如下

04

恒星光行差的解释

布拉德利左思右想,据说有一天,当他坐船在泰晤士河上航行时,他注意到风向未变,但由于船的航向改变,桅杆上的指示旗的指示方向跟着变了,他一下子明白了。

他想到,光是从恒星射来的粒子流(布拉德利笃信光的微粒说),那么与雨中穿行者看到雨滴的方向改变类似,当地球相对恒星运动时,这些光的粒子流的方向也会发生偏移,所以光总会朝地球公转速度的反方向偏转一个角度。

是的,布拉德利所想到的和本文第2节所讲的差不多,只不过他是基于光的微粒说来思考的。他将地球绕太阳公转的速度看作地球相对恒星的速度,这样一来,他就得到了光行差公式,成为历史上第一个研究并解释光行差现象的人。

布拉德利的这种“光的方向偏移”想法,如果用光的以太波动观点来理解,当然也是一样的结果——往后刮起的以太风会将头顶射下的光往后吹,使之往后偏转,如下图所示。

因此,布拉德利得到的那个偏离角度与时间的关系图实际上就是γ-Dra的光行差角随时间的变化规律。

呃,γ-Dra的光行差角随时间的变化竟然是周期性的,确切的说,是一种类似于正弦或余弦函数形式的变化。

那么,这又该如何解释呢?

接下来可能更多的是一个地理或天文的问题。

虽然以太风总是指向地球公转速度的反方向,但由于地球公转是曲线运动,加上地球在自转,所以地面上感受到的以太风的方向每时刻都在变化。对伦敦的观察者来说,在不同的时段,以太风会造成不一样的观察结果。

先来看12月到3月这段时间的情况。

在这段时间内,地球在黄道面上的运动方向逐渐由向北转为向西,所以刮起的以太风逐渐由向南转为向东。

布拉德利每天就在这个时间点来观察γ-Dra,他的任务就是调整望远镜的光学管的指向,记录下恒星的南北偏角。

考虑到地球是自西向东自转的,在12月到3月这段时间,当γ-Dra位于子午线上方时,伦敦所感受到的以太风一开始向东,后来逐渐转到向北。

到三月17或18日早上6点,此时γ-Dra在子午线正上方,而地球公转速度刚好沿地面正南方向,故此刻γ-Dra的光所受向北以太风的速度达到最大值,即地球公转速度。这股向北的最强的以太风将γ-Dra的光往北吹,这就导致γ-Dra的虚像往南偏离到最远。

提示:考虑到地球自转和公转都是自西向东,结合前面那个地球在黄道面上运动的图,可以得到上述规律,请读者仔细想一想。

所以,从伦敦看γ-Dra一开始向西偏,后来向南偏。要使望远镜始终看到γ-Dra,光学管首先应向西偏,且偏离程度最大,随即逐渐减小偏角的同时又逐渐向南偏,且偏角逐渐增大。

若只关注恒星在某个特定方向的偏移,问题就变得较为简单,布拉德利只记录γ-Dra沿南北方向的移动,也就是朝北方吹的以太风造成的影响,他发现到3月17日左右,γ-Dra向南偏离了大约20″。

如果继续看3月到6月这段时间,黄道面上的以太风由向东逐渐转为向北,对应地球上观察点的以太风则由向北逐渐转为向西。由于布拉德利只关注恒星在南北方向的移动,所以他发现向北的以太风逐渐减弱到零,这使得γ-Dra向南的偏移逐渐减小,直到完全回到12月份的初始位置。

接下来的6月到9月以及9月到12月的过程,分析方法是一样的,留给读者自己练习一下。

如果把这四个阶段连起来看,就得到γ-Dra的在南北方向的偏离呈现周期规律,布拉德利的观测结果完全可以理解了!

05

布拉德利的贡献

布拉德利提出,他只关注恒星在南北向的偏离,如果同时也关注恒星在东西向的偏离,那么观测将会变得复杂很多。他相信,若考虑所有方向的偏离,恒星的虚像将会在天顶划过一条闭合曲线——确切的说是一个圆。

因为地球是绕南北向的地轴转动的,所以,只有当恒星刚好位于当地子午线上方一个很小的范围内时,它才算是位于天顶位置,而这个时刻是可以根据计算恒星日与太阳日的差来预计,这为观测γ-Dra的光行差现象提供了一个准确的时间窗口。

这有点像我们高中物理中研究质量、力与加速度的关系时所提到的“控制变量法”,固定一个量,才能研究两外的量的关系。如果让几个量都同时变化,那你的研究肯定会非常麻烦。

实际上,文献记录称,布拉德利当年缺一个按照恒星日计时的高精度的钟——恒星时钟,否则他有办法测量γ-Dra沿东西方向的偏离情况。诸位都知道,依赖精密的GPS时钟,现在做这件事完全不在话下了!

当然,若地球是自北向南自转,其他的条件不变,那么布拉德利肯定会转而选择观测恒星在东西向的偏离。因为那样的话,东西向就变为纬度方向,而南北向则变成了经度方向了。

布拉德利得到的γ-Dra的光行差角为20.2″。此后,通过观察不同的恒星在经线和纬线方向的偏离,世界各地的天文学家得到了更多的恒星的光行差角,发现这些值几乎是一致的。

这个是很好理解的,因为这些恒星有一个共性——它们离地球都非常遥远且都位于观测地的天顶位置,所以它们都服从光行差角的简化公式。

目前,恒星的年光行差角的精确值是20.49552″,对沿经线和纬线的光行差角都适用。

虽然布拉德利没有观测到恒星视差,而是观测到恒星像差,但恒星像差的周期性同样也是地球绕日运动的确凿证据,因此恒星光行差为哥白尼的日心说提供了第一个经验证明。

除了达成上述目标,布拉德利还达成了另一个后来被追加的目标——他想证明光速是有限的。实际上,他第一次较为准确的给出了光速。凭借这一工作,布拉德利迎来了他人生的巅峰时刻,他得名字被永久载入人类科技的史册。

在此之前,丹麦天文学家奥勒·罗默(Ole Rømer)通过观测木星的一颗卫星的日食于1675年给出了一个相差较大的光速值——214,000 km/s。

布拉德利测得γ-Dra向南和向北的最大偏离角度都为20.2″,它就是γ-Dra的光线的偏离角度,换算成度制为0.00561°,布拉德利根据他所知道的地球公转轨道半径

(他当时用的什么值,没有查到)和一年所含的秒数,计算得到地球公转的平均速度

,代入

(改:此处c应为v)计算得光速的值为301,000 km/s。

这个值与光速的标准值299,792.458 km/s的误差在 0.4% 范围内,足见布拉德利的光行差理论是可靠的,测量的精度也是比较高的。

如果用光速的标准值,考虑到地球公转速度的平均值约为29.79km/s,则可知

非常接近万分之一,它叫做光行差常数,是光行差角的正切值。

06

光行差的其他类型

这一节主要是为了出于内容的完整性而写的,不感兴趣可以跳过。

上述所谓光行差,确切的讲应该叫“年光行差”,因为它是在地球公转周期过程中发生的,所以公式中的

是地球公转速度的平均值。年光行差常数是地球公转速度与光速的比值,对应角为20.49552″。

若考虑地球自转,它会导致所谓“日光行差”,它是指一天内恒星光线方向偏转的角度的最大值。由于地球自转速度的最大值在赤道处,约为0.465km/s,这个值比公转速度小两个数量级,对应角约为0.319″。纬度为φ的地方的光行差常数为0.319″cosφ。

进一步的,太阳系的运动也会导致光行差。由于太阳系的运动几乎是恒定的,所以这种光行差在很长的时间内是恒定的,因此叫“长期光行差”。

在人类可观察的时间内,长期光行差角是恒定的,即使它的值比年光行差角大,也不容易看到,因为它对恒星像差的影响在全局上是一致的。所以一般情况下,这种光行差被忽略。

07

这就完了吗?

光行差的经典理论的确已经讲完了,它看起来挺简单吧!

然而,100年多年之后,它要经受各种质疑了,因为经典的光行差包含了一些的假设。例如认为地球不会拖拽以太,但恒星和以太却保持静止。

另外,按照光的微粒说,光速应该与恒星的速度有关,也就是说,观察不同恒星时,应该会看到不同的光行差角。

所有这些问题困扰着那个时代的天才们,于是各路聪明的大脑纷纷登场,包括阿拉果、艾里、托马斯·杨、菲索和迈克尔逊及莫雷等人,他们的奇思妙想和精彩的设计不断给人们启发,直到光行差最终被赋予新的解释,走向美妙的相对论。

对所有这些后续实验、思考和相关历史,本号将不放过任何一个精彩和细节,步步为营,稳打稳扎,将这里面的每个谜团一一拆解分析,尽量避免“易知”、“易得”、“易证”、“不难发现”、“显然有”和“同理有”这些套话,还读者以清晰的物理思路与历史脉络。

本回书着落在此处,欲知大千世界尚有何等传奇,自然是且听下回分解!

参考文献

刘觉平,电动力学,北京,高等教育出版社,2004.7.

https://en.wikipedia.org/wiki/Aberration_(astronomy)

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Bradley

https://www.geocentrismdebunked.org/geocentrism-and-stellar-aberration/

http://www.royalobservatorygreenwich.org/articles.php?article=1065

https://www.secretsofuniverse.in/speed-of-light-ole-roemer/

END

对麦克斯韦方程组拓展的评论王青教授:深入理解“拓展的麦克斯韦方程组”——2.0版王青教授:理解王中林院士“拓展的麦克斯韦方程组”“碰瓷”麦克斯韦:伽利略协变和洛伦兹协变电磁场论趣谈热点:运动介质洛伦兹协变电磁理论2021年《物理与工程》优秀论文、优秀审稿专家、优秀青年学者名单王青教授:源自苏格拉底的问题驱动式教育——在互动中共同学习和成长读后感:教育中的现实和远方王青教授:昨晚(6月9日),清华电动力学期末考试朱邦芬院士:“减负”误区及我国科学教育面临的挑战《物理与工程》2022年第1期目录乐永康:新冠肺炎疫情防控下美国物理实验教学及中美情况对比顾牡:对于重新制定的《非物理类理工学科大学物理课程教学基本要求》的认识和体会朱邦芬院士:从基础科学班到清华学堂物理班朱邦芬院士:对培养一流拔尖创新人才的思考李学潜教授:物理是一种文化李学潜教授:如何帮助物理系学生迈过从高三到大一这个坎穆良柱:物理课程思政教育的核心是科学认知能力培养穆良柱:什么是物理及物理文化?穆良柱:什么是ETA物理认知模型穆良柱:什么是ETA物理教学法吴国祯教授:我的国外研究生经历印象——应清华大学物理系“基科班20年·学堂班10年纪念活动”而写

陈佳洱,赵凯华,王殖东:面向21世纪,急待重建我国的工科物理教育王亚愚教授:清华物理系本科人才培养理念与实践葛惟昆教授:关于中外人才培养的几点思考安宇教授:为什么传统的课堂讲授模式需要改变安宇教授:其实教学就是积累的过程刘玉鑫教授:关于本科生物理基础课程教学和教材编著的一些思考沈乾若:重创理科教育的美加课程改革Henderson C:美国研究基金支持下的物理教育研究及其对高等物理教育的影响《物理与工程》期刊是专注于物理教育教学研究的学术期刊,是中国科技核心期刊,1981年创刊,欢迎踊跃投稿,期刊投审稿采编平台:

http://gkwl.cbpt.cnki.net

欢迎关注

《物理与工程》微信公众号

原标题:《相对论系列:经典光行差》