(Woody Allen,1935年12月1日—)

美国著名电影导演,代表作包括《安妮·霍尔》《曼哈顿》《赛末点》等

今年九月,86岁的导演伍迪·艾伦在接受西班牙媒体采访时,宣布完成手边这部他从影以来拍摄的第50部影片后,将考虑从电影界退休:“我原则上不会再拍摄任何电影,而会专注于写作”。

在此之前的几年里,伍迪·艾伦因性骚扰养女的指控饱受非议,在他身上一直贴着电影导演和恋童癖的标签。这让他的新片《纽约的一个雨天》无法在美国上映,很多演员公开表示拒绝与他合作,制片公司也撕毁了和他的合作协议。

尽管如此,伍迪·艾伦依然将大把的时间投入到工作中,拍一部电影,然后拍下一部。“工作让我不必面对这个世界”,他说。与此同时,他也练习喇叭,写东西,抽出二十元钱让孩子们去看电影。

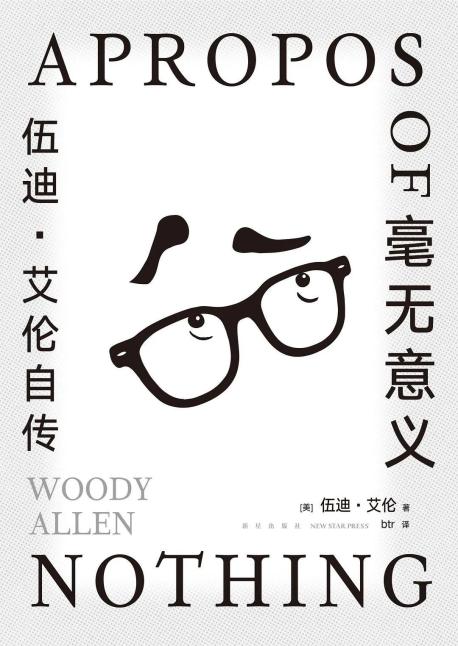

但伍迪·艾伦知道,即使在理想情况下,拍一部像样的电影也有一连串无尽的地雷。媒体对自己不断的炮轰和犯罪指控看上去似乎已成了一件政治正确的事。终于,伍迪·艾伦选择在最新的自传中正面回应了性骚扰事件,以及他与妻子宋宜恋情的经过。除了婚姻,他还对自己的成长与创作侃侃而谈。

“我可以把生命看成悲剧或喜剧,这取决于我的血糖水平,但我一直认为它毫无意义“。如果问伍迪·艾伦,如果生活可以重来,是否会做出不同的选择?答案可能是不。对他来说,如果再也不拍另一部电影,那也没关系。做一个被社会遗弃的人,也有一些实际好处。“与其活在公众心中和记忆里,我宁愿活在我的公寓里”。

下文选摘自《毫无意义:伍迪·艾伦自传》,原文有删改,小标题由编者所拟,经出版方授权推送。

01

被指控的与被误解的

我一直想拍一部发生在30年代末纽约的电影,在《咖啡公社》(CaféSociety)中我得到了这个机会。我喜欢《咖啡公社》。我试图用小说的形式拍一部电影。最初的标题是《多夫曼:小说》。由于某些原因,我们不能使用它。

《咖啡公社》剧照

我也改掉了我下一部电影的片名。它原本并不叫《摩天轮》。正是那时,麻烦又开始了。这部电影由于当时的舆论环境得到了不公待遇。这一次,主要的受害者是这部电影中极具天赋的演员和它的天才摄影师。我没有把自己包括在内,因为我非常荣幸地拍摄了这部电影,得到丰厚报酬,习惯了八卦小报和无耻的指控,也不得不接受这样一个事实:无论有多少证据或常识,都无法将情形引向真实的方向。

情节现在出现了意想不到的转折,因为迪伦不再是七岁,而是一名三十多岁的成年女性。请注意,二十三年来,我一直都没有被允许见她、与她说话,或与她通信。她从刚满七岁起听到的关于我的每一件事都是米亚教给她的。

同时,正如摩西心酸地描述的那样,米亚将她对宋宜和我的愤怒作为每个人家庭生活的中心,她滋养这种愤怒,不断向迪伦强化我曾虐待她的想法。我一直希望当迪伦长大后,她总会意识到她的母亲是如何利用她,充分利用她的年龄和脆弱来使她远离她的父亲,知道这是对我最切实的报复。我曾希望迪伦能像她哥哥摩西那样向我伸出手。

我以为她肯定会记得我有多爱她,有多宠她,多么积极地争取去看她或只是和她说话,而她也会想见我。她至少会想讨论所发生的一切,正确处理这件事。我觉得事情迟早会变得更清楚,她至少可能愿意审视性侵的故事。我希望,也许在她丈夫的支持下,或者仅仅出于好奇,她可能会想听另一方的说辞,花一点时间看看是否说得通。

我想,如果在迪伦和她丈夫在场的情况下讨论,或者在心理医生在场的情况下——如果她有——那会有什么坏处呢。只要回顾一下她母亲教给她的版本和每项调查中所有矛盾的结果就可以了。

现在,我意识到拉斯维加斯的赔率制定者会为我们能见面开出一块钱赔一百万的赔率。不仅如此,人们还会一直将这事说成迪伦是在自由地做出她喜欢的选择。她是一名成年女子了。她选择不去见她的父亲,因为这对她来说太令人痛苦了。

《摩天轮》剧照

米亚甚至可以说她实际上是鼓励迪伦来见我的,但可以想象给予迪伦的鼓励或自由选择权听起来是什么样子。摩西三十岁时告诉他的母亲,他想与我联系,却付出地狱般的代价:他被逐出家庭。“我的哥哥对我来说已经死了。”迪伦说,让人想起米亚在家里发狂地拿着剪刀,把宋宜的头从每张挂在墙上的家庭照片中剪下,于是它们看起来诡异地超现实。

幸运的是,摩西不顾欺凌,也不管米亚坚持认为他必须永远回避我,哪怕我是他的父亲,他也对我有感情。米亚明确表示,任何接触都会构成背叛。她的顽固使摩西产生挥之不去的想法,又一个被收养的孩子想要自杀;最后,在他的治疗师的建议下,他打电话重新联系了我。可想而知,在他母亲眼里,他马上就成了一个被忽视的人,当然,黑名单成了必要的家庭政策。因此,“我的哥哥对我来说已经死了”。你会从中了解到米亚对孩子所要求的邪教式服从。

总之,想象一下我的悲伤,迪伦不仅不想见我,反而写了一封“公开信”说我猥亵她。这种“公开”很重要,因为公开背后的策略不是为了解决什么,而是为了抹黑我,这是她母亲的目标。随着#MeToo时代的出现,这封信可以被搪塞为“说出口”,并利用一个合法的运动。利用真正被虐待和骚扰的女性来推销虚假的指控,这一点似乎并不重要。

伍迪·艾伦和米亚·法罗

很长时间以来,人们劝宋宜说出自己的故事,但宋宜太忙于养家,也不想沦落到去回应那样一个母亲,她叫宋宜“弱智”,散布谎言说宋宜被她所爱的丈夫强奸,并编造故事说宋宜的生母是妓女。

我们将会看到,宋宜最终的确开口了。补充报道:尽管米亚对所谓强奸未成年女孩的行为假装愤怒,她还飞到伦敦为罗曼·波兰斯基作证,后者实际上已经承认与未成年女孩发生性关系并入狱(那女孩是一个真正的受害者,现在已经长大并原谅了罗曼,但这展现了米亚的本性。当米亚在推特上对自己为波兰斯基作证而向那个女孩道歉时,该女子写道:“我不需要她的道歉,也不希望她道歉。我觉得自己被某人利用了,她只是为了自己与伍迪·艾伦的宿怨。”)

不管怎么说,迪伦在电视上哭泣的样子对媒体和公众来说是很有分量的。请记住摩西写的东西,他描述了米亚会让他一遍遍排练说谎。还记得在乡间别墅做管家的朱迪·霍利斯特问迪伦为什么哭,迪伦说:“因为妈妈要我撒谎。”

让我感到有意思的是,没有人关心当时的详细调查,它明确断定迪伦没有受到骚扰。由于某些原因,这个事实一直是人们不愿面对的真相。我觉得这太有趣了,如此多的人选择无视事实,宁愿相信猥亵的说法,几乎是渴望相信。为什么把我认作恋童癖如此重要?鉴于我清白的一生和这一指控完全不符合逻辑,为什么它没有受到更多怀疑?

这个故事的新内容是一处新鲜的、创造性的手笔,它在所有几个月的调查和迪伦的众多采访中从未出现过。迪伦突然声称,她在盯着阁楼上的电动火车转圈时受到了猥亵。就好像我让她盯着玩具火车转圈,仿佛它是一个催眠魔盘。

摩西写道:“那个阁楼上当时没有电动火车。事实上,就算我们想,孩子们也没有办法在那上面玩。那是一个尚未修缮完成、仅可爬行的空间,在一个倾斜的坡型屋顶下,有裸露的钉子和木地板,很多玻璃纤维绝缘层,充满捕鼠器和昆虫的粪,还有樟脑丸的臭味,阁楼里塞满箱子,里面装满穿过的旧衣服和我母亲的旧衣服。这个空间可容纳正常运转的电动火车组并在阁楼上绕来绕去的想法很可笑。”

很明显,这个情节转折是后来加上去的,试图给这个编造的故事增添一丝特殊性,希望这个细节能让它看起来更可信。

迪伦刚满七岁差几周时,她或许会出于实际考虑而受贿,参与这场进行中的丑陋诽谤,收取一个新娃娃或她最喜欢的“小马宝莉”。但是,如果说米亚想出的故事没有离谱到极限的地步,那我就不追究了。我的意思是,她声称我要为迪伦提供巴黎之旅和一个电影角色。

我的上帝,仅仅几周前,她还是六岁的孩子。她哪知道或在乎什么巴黎啊?是的,巴黎和一份表演工作对米亚来说可能是一种富有刺激的诱惑,但这个可怜的被剥削的小姑娘肯定不会渴望去欧洲,追求电影事业。

《午夜巴黎》剧照

当迪伦背诵她关于虐待或看着火车转圈的叙述时,别以为我会指责她故意撒谎。如同我跟几个医生谈及这个可怕的故事一样,我确信她相信这么多年来人们向她暗示和灌输的内容。她和她的弟弟萨奇是无辜的孩子,迪伦尤其脆弱。正如一位前检察官所说,对她这样做才是真正的犯罪。当我告诉这些不同的心理医生,迪伦已经结婚并有了孩子,所以有可能她没有被灌输的东西所伤害时,他们都说这肯定会产生恶果。

与此同时,不仅媒体对迪伦在电视上的表现更加信服,而且男女演员们在不知道我是否虐待她的情况下,纷纷起来支持她并谴责我,说他们后悔拍了我的电影,他们再也不会这样做了。有些人甚至出于原则捐掉了支票,不接受有污点的工资。

善意的公民,充满了道德愤慨,非常乐意在一个他们完全不了解的问题上勇敢地站队。尽管这些运动斗士其实知道,我也许是和阿尔弗雷德·德雷福斯一样的受害者,又也许是个连环杀手。但他们不愿意承认这二者的区别。(即便米亚自己的律师也公开表示,她不知道是确实发生了猥亵行为,还是迪伦想象出来的。) 然而,这并没有阻止男女演员们争相表现自己的勇气。

我必须说,让我惊讶的是,有多少从事我这份职业的人,像多米诺骨牌一样屈服了。也许是个人的确信,也许出于恐惧,或是为了抓住时机,在一个看似安全、没有风险的政治正确问题上沾一点光。

我曾出演过一部关于麦卡锡时代的电影《出头人》,非常清楚莉莲·海尔曼所说的“卑鄙的年代”,当时有那么多受惊吓或投机的男人女人表现得很糟糕。我提出这一点,只是因为不少演员和演艺界人士私下对我和我的朋友们说,他们对我受到的明显不公正、令人恶心的宣传感到震惊,他们坚定地站在我这边,但当被问到为什么不公开表明意见、说些什么时,他们都承认自己害怕对职业产生不良影响。

对一些人来说,整个事件的细节是模糊的,并不那么有趣,因为演艺界人士有他们自己的生活和问题,但他们听说,不与我合作已经成为该做的事情——就像每个人都突然喜欢上羽衣甘蓝一样。

《出头人》

同时,媒体将我与许多被指控、被定罪或承认性犯罪、多次骚扰大量女性的男人混为一谈,哪怕对我的指控已多次证实并未发生。不仅我的演员同事抵制我,亚马逊也撕毁我的合同,不想与我合作。学校不再开设关于我的电影的课程。我的镜头从一部关于卡莱尔酒店的纪录片里剪除。我被公共广播公司(PBS)从一个诗歌系列节目中删除。

我已经完成的电影《纽约的一个雨天》(A Rainy Day in New York)被晾在一边,没有在美国发行,不过,令人欣慰的是,世界上其他地方的人没有这么疯狂。当我退后一步,我必须说,看到所有这些人为了帮助一个疯狂女人执行复仇计划而仓促地乱跑,是很有趣的。如此引人入胜,正如我所说,不失为一出讽刺剧的巧妙想法。

与许多在麦卡锡时代被黑名单毁掉的可怜人不同,我没有那么脆弱。首先,我没有挨饿的危险,而且作为作家,我自己创造项目。经历过这一切,我必须承认,由于我喜欢做浪漫的白日梦,而通常自己是主演,我现在就成了一部关于无辜的人被错误指控的戏剧的现实主角。

这种恶毒的困境呼唤我的电影英雄幻想,我看到自己是一个被诽谤的灵魂,肯定会在最后一卷胶片中取得胜利。当然,与好莱坞不同,没有吉米·斯图尔特或亨利·方达会突然出现,为我打抱不平,纠正错误。但在现实生活中,还是有些人站了出来,无畏地采取有原则的立场。

我相信,如果迪伦和米亚今天反悔,说整件事是一场大型恶作剧,仍然会有很多人坚持认为我虐待了迪伦。人们相信对他们来说重要的东西,每个人都有自己的理由,有时甚至他们自己也不知道是什么理由。

因此,当我写这个案件时,便体现了艾伦·德肖维茨在他的书《被指控的内疚》(Guilt by Accusation)中的观点,因为我在写我的生活时,这件事竟起到了如此戏剧性的作用。希望它能给那些站在正确立场上公开发表意见的、非常正直的人一些信心。他们做出了正确的选择。

而我是如何接受这一切的?为什么在受到攻击时,我很少公开表明意见,或显得过分不安?好吧,鉴于盲目的宇宙的恶性混乱,在这样的大格局中,一个小小的错误指控算得了什么?其次,当一名厌恶人类者也有可取之处——人们永远不会让你失望。

最后,当你作为一个无辜的人看待事物时,会有非常不同的视角,不同于一个有罪的人所经历的。

你乐于接受审视和调查,而不是害怕它们,因为你没有什么要隐藏的。你渴望接受测谎仪测试,而不是躲避它。这就像坐在牌局上,拿着同花顺。你急不可待地等着所有赌注下完,筹码全部押上。但如果我永远没有机会出牌呢?如果我在一把捞起筹码前就离开了呢?好吧,作为一个从未对遗产有任何兴趣的人,我还能说什么?

我已经八十四岁了;我的生命几乎已经过半。在我这个年龄,就像在用从赌场赢来的钱继续赌。我不相信有来世,所以我真的看不出人们记得我是一个电影导演、一个恋童癖或根本不记得我之间有什么实际区别。我只要求将我的骨灰撒在药店附近。

尽管会遭遇所有的诽谤和糟糕的公关,但作为一个被社会遗弃的人也有一些实际好处。首先,你不会总被要求坐上某个讲台,为一本书写广告词,拯救鲸鱼,或在毕业典礼上发表演讲——一个对宪法的了解仅限于第二十一修正案的人,并不是激励学生的好人选。希拉里·克林顿甚至不接受宋宜和我对她竞选总统的捐款,我们不禁要问,如果多了这五千四百美元,是否能帮她拿下宾夕法尼亚州、密歇根州或俄亥俄州?

伟大的莫斯·哈特在他迷人的自传《第一幕》(Act One)中写道,一个剧作家遇到第一幕的问题和最后一幕的问题是不同的。第一幕的问题更容易处理。最后一幕的问题、结尾、总结和高潮才是把男人和青春期前的少年区分开的东西。就这样,在写下概述我生命的琐事之后,我发现自己有了最后一幕的麻烦。我的黄金岁月。冬天里的蟑螂。

02

我的灵魂是多云的

《纽约的一个雨天》

像往常一样,我继续工作。我拍了一部电影叫《纽约的一个雨天》。我一直想拍摄雨中的曼哈顿,拍一个发生在雨天里的完整故事。

我不知道我和雨发生了什么关系。当我早上醒来,打开百叶窗,看到下雨或灰蒙蒙的小雨,或至少是阴天时,我就会感觉良好。当天气晴朗时,我感到很压抑。在雨中,在有云的天空下,这个城市如此美丽。不知道为什么。有人暗示说,这是我内心状态的客观对应物。我的灵魂是多云的。

于是我雇用了艾丽·范宁、赛琳娜·戈麦斯、蒂莫西·柴勒梅德、列维·施瑞博尔、迭戈·卢纳、裘德·洛和极优秀的切莉·琼斯,制作了这个不可能的浪漫故事。关于两个大学毕业生在纽约的一个周末和他们之间的罗曼史。

自然,这部电影是《纽约的一个雨天》,可在我们需要灰暗的天空和下雨时,太阳每天都出来,电影中所有的雨都是由我们自己的雨塔和水箱提供的。

《纽约的一个雨天》中的三位主角都很出色,合作起来很愉快。蒂莫西后来公开表示后悔与我合作,并把钱捐给慈善机构,但他向我妹妹发誓,他需要这样做,因为他要为《请以你的名字呼唤我》(Call Me by Your Name)争取奥斯卡奖,他和他的经纪人认为如果他谴责我,他有更大的机会获胜,所以他这么做了。总之,我不后悔与他合作,我也不会把钱还回去。

赛琳娜很可爱。她得完成所有困难的部分,而且完成得很出色。像基顿一样,艾丽·范宁是绝妙、自然的天才。当记者向她施压,极力想让她说她后悔与我合作时,她告诉他们,指控发生时她甚至还没出生,她没有观点。一个诚实的回答。

截至目前,除非某个美国发行商在此地发行,否则《纽约的一个雨天》将不会在美国被看到。幸运的是,世界上的其他地方仍然是理智的,它已经在各地上映,而且相当成功。想到我拍的电影在每个国家都有放映,在美国却没有,这很好笑。这么看吧:如果我拍的电影是一部烂片,公众就不会受骗把他们辛苦赚来的钱浪费在一部失败之作上。另一方面,如果这部电影是他们喜欢的,他们就会错过。无论哪种方式,他们都会活得好好的。

我无法否认,作为一名艺术家,作品由于非正义在他自己的国家无法被看到,而在国外拥有观众,这正符合我的诗意幻想。我想到了亨利·米勒。D. H. 劳伦斯。詹姆斯·乔伊斯。我看到自己挑衅地站在他们中间。就在这时,我的妻子把我叫醒说,你在打呼噜。

在《纽约的一个雨天》之后,我着手拍下一部电影,我发现选角很困难。男女演员们一个接一个地拒绝与我合作。我确信有些人真诚地相信我是一个捕食者。(我仍然想不出来他们为何可以如此确信。)显然,一些演员认为,他们拒绝出现在我的电影里是在做一件高尚的事。

如果我真的有罪,他们的姿态可能是有意义的,但由于我没有罪,他们只是在迫害一个无辜的人,帮助证实迪伦被植入的记忆。无意之中,他们已经成了米亚的帮凶。然后有一些演员私下向我保证,他们已经更密切地关注这个案子,并说他们意识到我受到了不公的待遇。他们抨击刑事犯罪的血祭诽谤,援引《美狄亚》、麦克马丁的学校审判案、萨科和樊泽蒂案——就差莫斯科审判秀了。然而,尽管他们说我的困境很不合理,他们还是不能与我合作,因为反作用力会使他们最终在失业办公室的E行列中排队。

即使在理想情况下,拍一部像样的电影也有一连串无尽的地雷。一旦遇到额外障碍时,球门就会被推得很远很远。除了我通常的微薄预算之外,正如我所描述的,愿意与一个有毒的人打交道的演员少之又少。幸运的是,沃利不在其中。不过,我在西班牙拍摄,而西班牙税法要求我使用大比例来自欧盟的演员。虽然他们中的许多人都很出色,但很少有人能像林迪餐厅里的人那样用一口好英语讲一句话笑话。

还有一个事实是,我在与亚马逊的诉讼中处于劣势,再加上媒体不断地写我,就好像我真的犯了什么罪。引用通常有理性而头脑冷静的《纽约时报》的说法,我是“一个恶魔”。某处,卡夫卡在微笑。

不管怎么说,马鞍上就有那么多障碍,还能跑出像样的比赛吗?我的意思是,一个被诋毁的、心不在焉的导演,他又不是伯格曼,在如此多的反对声中,能交出一部令人愉快的电影吗?突然间,拍这部电影的挑战变得更加令人激动。

那么,《里夫金的电影节》(Rifkin’s Festival),我在西班牙的项目,会有怎样的结果?谁知道呢?但我的确知道,拍起来很有意思,听到沃利说我的台词也感觉很好。我想,这里的教训是,有些人可以在压力下茁壮成长。当然,我不是他们中的一员,如果电影效果好,那将是一个奇迹。

《里夫金的电影节》

除了在美国这个国家——我是此地诚实、正直、逃税的公民,我那些“黄金年份”的电影现在是否还会到处放映?谁会知道?谁会在乎?不是我,当然也不是那些观众,他们有很多其他好电影用来娱乐。

03

“伍迪·艾伦这人没什么伟大的故事”

那么对于写这本书,我还能说什么呢?这是一本与阿曼达·麦克基特里克·罗斯的杰作《艾琳·伊德斯利》(Irene Iddesleigh)或斯托克的《白蛇传说》(The Lair of the White Worm)一样对大众读者来说必不可少的书。我很遗憾不得不用这么多篇幅来讲述对我的错误指控,但整个情况对作家来说是可发挥的材料,为原本相当常规的生活增添了吸引人的戏剧元素。

对于一个把在上东区散步作为一天中最重要事情的人来说,肮脏的小报丑闻肯定会让他的肾上腺素上升。我同意弗朗辛·杜·普莱西克斯·格雷多年前采访我时所写的内容:“伍迪·艾伦这人没什么伟大的故事。”

对我来说,校对样稿时最精彩的部分是我的浪漫冒险,以及写到那些让我入迷的美妙女人。我把职业生涯中所有有意思的东西都写进去了,而我的职业生涯太过顺利,以至于没有产生许多闪光的轶事。我没有纳入我电影制作的技术细节,因为我觉得它们很无聊,我现在对照明和摄影的了解也并不比开始时多,因为我从未足够好奇到想学习。我确实知道在拍摄之前必须把镜头盖从相机上取下,但我的技术专长到此为止。当我做导演时,我知道想要什么,或者更重要的是,我知道我不想要什么。

对于电影专业的学生来说,我没有任何有价值的东西可以提供。我的拍摄习惯是懒惰、无纪律的,是一个失败的、被开除的电影专业学生的技术。至于写作,那些感兴趣的人请注意,我起床吃完早餐后,横躺在床上在黄色便笺上用手写。

《安妮·霍尔》剧照

我一整天都在工作,通常每一周的每一天至少都会花些时间在工作上。我并不是工作狂,只是工作让我不必面对这个世界,这是我最不喜欢的场所之一。

我去抽屉里捞出一些笔记,都是我一年来积累的想法。如果这些想法在我思考一番后结果都不令人满意,那么我就强迫自己想一个故事来写,即使要花几个星期。这是整个过程中最糟糕的部分,因为它导致我日复一日独自坐在房间里或在其中踱步,试图集中注意力,不分心去思考性和死亡。最终,一个灵感来了,或更有可能的是,我勉强接受了某个可行的设定,我觉得我最好有些进展,因为宝宝需要一双新鞋了。

我更喜欢写作而不是拍摄,因为拍摄是艰苦的体力劳动,在炎热和寒冷的天气里,在不适当的时候,需要对我不了解的主题做出无数决定。突然间,我必须对摄影机的角度和节奏、女性的时尚和发型、房屋家具、汽车、音乐和色彩等做出决定。更不用说一旦开始拍摄,计价器就一直在运转,每天大约要花十或十五万,所以如果你慢了一星期,你就会损失五十万美元。当拍摄最终结束,与你一起日夜紧张工作几个月的人立刻四散离去,让人感到悲伤和空虚,并发誓要有无尽的爱和再次合作的欲望。我通常以握手的方式与演员们告别,而不是用更华丽的脸颊吻或矫情的外国双颊吻。到了第二天早上,所有的情感和亲近都烟消云散,人们已经在说某些其他人的坏话了。

我喜欢和我的剪辑师坐在一块儿,把片段粘在一起,而最主要的是我喜欢从收藏的唱片中挑出几张,把它们丢进电影,让音乐使电影看起来比实际上好得多。我喜欢拍电影,但如果我再也不拍另一部电影,那也没关系。

《曼哈顿》剧照

我很乐意写剧本。如果没有人愿意制作它们,我很乐意写书。如果没有人愿意出版它们,我很高兴为自己写作,我相信如果写得好,有一天会被人们发现和阅读,如果写得不好,最好没有人看到它。我死后我的作品会发生什么,对我来说完全无关紧要。

在我死后,我怀疑很少会有东西让我感到不安,哪怕是邻居用落叶清扫机发出的恼人噪音。对我来说,乐趣总是在做事的过程中,我的报酬不错,而且在有天赋、有魅力的男人和有天赋、美丽的女人身边工作。我很庆幸自己有幽默感,否则我可能最终会从事一些奇怪的职业,如哭丧人或马戏团怪人。我认为自己主要是作家,这是一种福气,因为作家从不依赖被雇用,而是自己创造工作,安排自己的时间。有时我想,如果能再次站在舞台上表演单口喜剧会很有意思,但随后这种想法会逐渐消失。

与此同时,我忙于我的中产阶级生活。我练习我的喇叭(或者像我母亲常说的那样,“唉,他坐在卧室里用他的横笛啁啾,弄得我头疼”)。我写东西,溺爱宋宜,并抽出二十元钱,让我的孩子们去看电影,那些电影还不如我以前花十二分钱看的好。

我如何总结我的生活?幸运。运气帮我摆脱了许多愚蠢的错误。我最大的遗憾?只遗憾:有人给我数以百万计的钱拍电影,完全的艺术控制权,而我从未拍出一部伟大的电影。如果我可以用我的才华换取任何其他人的才华,不管在世还是已故的,我会选谁?没有争议——巴德·鲍威尔。不过弗雷德·阿斯泰尔也相差无几。历史上我最崇拜的人是谁?肖恩,但他是虚构的。

有崇拜的女性吗?我崇拜的人太多了,从埃莉诺·罗斯福和哈莉特·塔布曼这样的水平到梅·韦斯特和我的表姐丽塔。我最后会说,宋宜。不是因为如果我不说,她就会用擀面杖把我的膝盖打断,而是因为她五岁时就流落于残酷的街头,努力争取更好的生活,尽管有可怕的障碍,她还是为自己创造了更好的生活。我最嫉妒的事?有人写出了《欲望号街车》。我最不嫉妒的事?在草地上嬉戏。

如果我的生活可以重来,我会做出任何不同的选择吗?我不会购买电视上宣传的那个神奇蔬菜切片机。我对我将留下什么也没有兴趣,是真的吗?我以前就被引用过这句话,我就这样说吧:与其活在公众心中和记忆里,我宁愿活在我的公寓里。

上文摘选自

《毫无意义:伍迪·艾伦自传》

作者: [美]伍迪·艾伦

出版社: 新星出版社/新经典文化

出版年: 2022-12-1

编辑 | alune

主编 | 魏冰心

原标题:《“伍迪·艾伦这人没什么伟大的故事”》