《世界》:边缘书写与城市困境

作者丨吴玥

“世界这个命题本身就是假的,不存在世界,只存在角落。世界不过是一个把我们各式各样的生活状况集中在一起的假想空间,而我们本身并不生活在这个空间里,我们只生活在在角落里。”

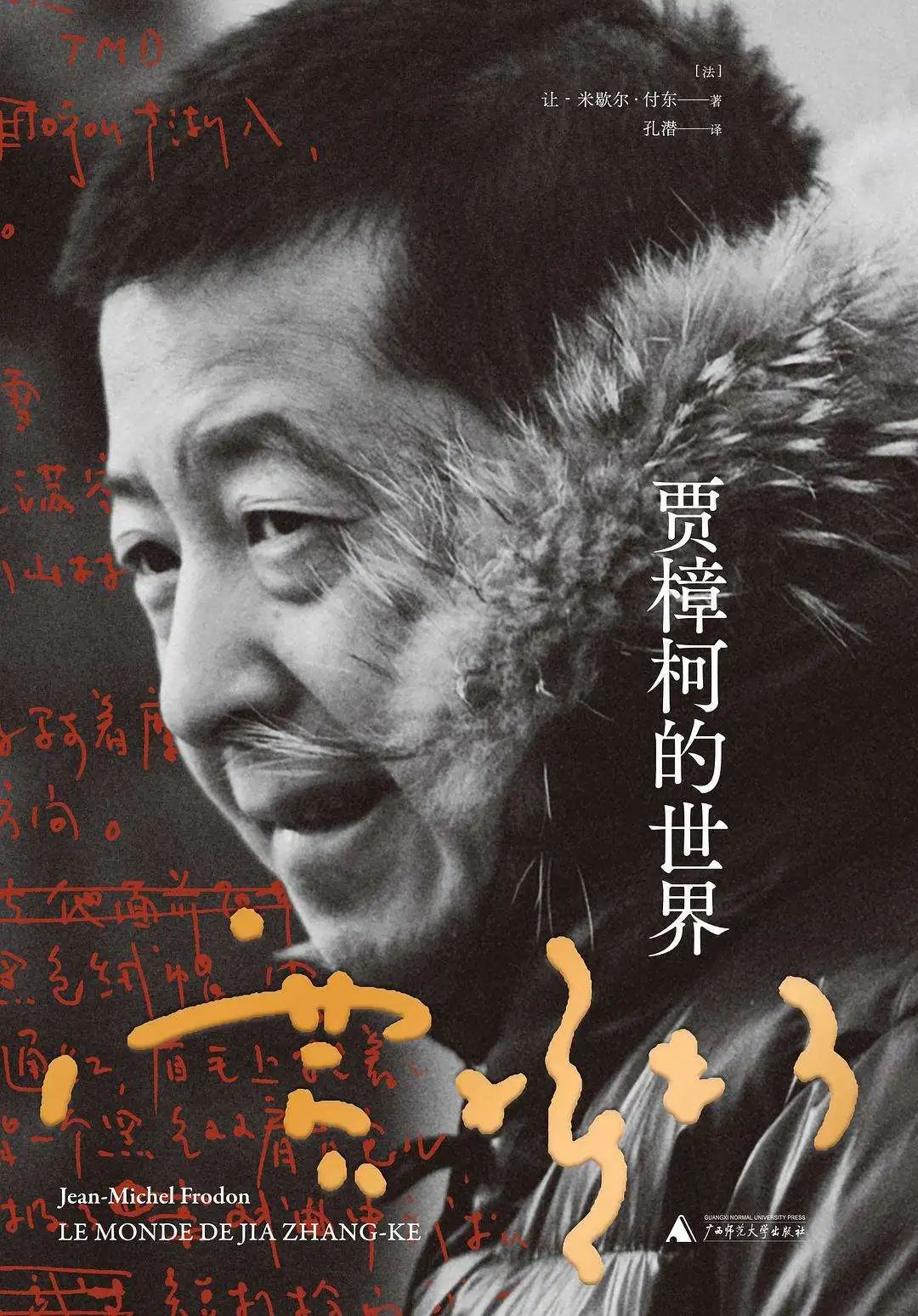

——贾樟柯

《世界》是中国第六代导演贾樟柯的首部国内公映影片,从《小武》《站台》《任逍遥》到《世界》,贾樟柯的镜头从故乡县城转移到首都北京。在这部“进城之作”中,贾樟柯依旧秉持他的民间社会关怀,将目光聚焦在边缘人物的生活困境,真实书写小人物的创伤故事和世纪之交的中国都市一瞥。通过贾樟柯的镜头,我们试图望向中国。

走不出的“世界”:个体的自欺

埃菲尔铁塔、曼哈顿高耸的大楼,金字塔和狮身人面像,佝偻着背衣衫褴褛的拾荒老人,荒诞而矛盾的割裂感自影片标题开始,奠定了全片的色彩基调。影片聚焦2003年的北京,聚焦在北京的世界公园内,在赵小桃身着印度纱丽穿过后台的走廊一声声喊着“谁有创可贴”中打开画面,在十七次重复后得到了那张贴住伤口的创可贴。此时的赵小桃气势凌人、恣意张扬,洋溢着年轻的魅力,却难以寻得一张小小的创可贴来贴住脚后跟的磨伤,一如她和他们的人生——隐于幕后、不被人看见的边缘群体,承受着生活、婚恋和家庭的创伤,试图寻求帮助却久久难以获得。

“不出北京,走遍世界。”这句世界公园的宣传语在全片中显得尤为讽刺,他们囿于小小的世界公园,将“我去印度”、“去日本”挂在嘴边,却甚至无法触碰遥不可及的真正的世界。但他们对此似乎一无所知,更准确地说是在花花世界的诱惑下编织出一个虚假的幻梦。小桃说出这句宣传语时语气会带着些炫耀和自豪,换上空姐制服登上飞机模型,但自己和自己认识的所有人却从未坐过真正的飞机;工资二百多,甚至还在赌钱的二小,带着“二姑娘”参观时也会对大本钟、塔桥如数家珍;太生只是园区的保安,但会在公园里旁若无人地骑着白马,对情人廖阿群说出“上我那儿看看卢浮宫、凯旋门”。充满戏剧性的台词,在人物口中显得无比自然和随意,因为公园对他们而已便是他们的世界,无论如何也走不出的世界。他们来到璀璨的北京,找寻一种“出人头地”的追求,即使还未曾有进展,但每个人都怀抱着自己的想象和愿望,这种信念使得他们的身份认同发生转变,以主体的姿态去代表周边、代表城市、代表北京,在自我编织的虚幻中获得心灵的满足。

这种自欺心态还在影片中常常一扫而过的园区游客身上有所体现。扶着“比萨斜塔”拍出照片,“白宫”前合照,“埃菲尔铁塔”里乘坐观光电梯,感受拼贴起来的世界著名建筑,追寻某种顶层的文化符号,他们也在这样一个虚幻的梦里体验国际化的浪潮。游客追求园区所代表的文化象征,园区里的工作人员渴慕游客们的身份认同,这种双重映照的结构使得影片的形式更加回环相扣,也拓展了“自欺”的指涉对象。自欺不仅仅是边缘人群的一种迷失身份后的状态,更是广大的群众在时代浪潮变化中的一种防卫机制。

乌兰巴托的夜:全球化与城市化

在世界公园这样一个小小的微缩社会里,国际化与全球化的大背景可见一斑,还出现了俄罗斯姑娘等国际元素。安娜坐在简陋的小餐馆,听见天气预报里的乌兰巴托时一跃而起,教赵小桃一句句唱“乌兰巴托的夜”。“乌兰巴托的夜啊,那么静,那么静”,在小桃和安娜坐三轮车回公园的路上,这句歌词浮现在观众的脑海。安娜也是特殊的边缘人群,作为外国人来到北京打工,被介绍人骗去了护照,想要赚钱去乌兰巴托找妹妹,最终也只能换了工作去做陪酒女。安娜和小桃是语言不通却心灵相通的朋友,两人在洗手间中重逢,重逢的眼泪是来自自身和对方现状的悲伤,“你好吗”“我很好”,简单的对话是在告知对方,更是说服自己。

二十世纪后半叶,世界被冷战一分为二,全球被割裂成两个截然对立的群体。中国自战争中重生、自我建设、重新走向世界,世纪之交的中国走向更大的世界舞台。新世纪的全球化和国际化从经济全球化开始,01年正式加入WTO,愈发频繁的世界贸易带来了人财物的广泛流动,国际和世界迅速地进入中国社会和中国人民的视野。世界公园就是高速国际化之下的产物,群众在时代浪潮中产生新的需求,新的市场和机遇应运而生。

影片中的悲剧人物“二姑娘”,向我们展现了一个特殊的群体——农民工。农民工与城市化,这两个概念伴随着中国改革开放的步伐,从20世纪迈入21世纪的现代社会。自改革开放至新世纪,我国城市化数据从1978年的17.9%增长到2000年的36.2%,城市化的进程是大批农村人口离开乡村进入城市所推动的。1984年中央颁布一号文件鼓励集体兴办乡镇企业,吸引大量农村剩余劳动力,形成了“离土不离乡、就地进工厂”的第一次农民工进城潮。90年代后,城市工业不断发展,城市数量剧增,现代化大都市开始初具雏形,农民工进城潮有了“离土又离乡,进城进工厂”的发展趋势。“二姑娘”跟随老乡进城打工,在工地上意外死亡,最终化为一张写在烟盒上的欠条遗书、一份赔偿合同、三沓被装进衣服内层的赔偿款。这是“二姑娘”陈志华的命运,也是许许多多不被关注、不被看见的农民工的命运,他们因“农民工”这个身份标签开始,就仿佛被剥夺了在城市生活的权利,或者从未拥有进入城市的权利。即使他们迁徙离开家乡农村,但根基和身份却无法随着肉体进入城市,进城只是一种表面上的地理转移。而中国社会城市化的推动,离不开农民工,也离不开像小桃和太生这样离乡打工的青年,离不开万千劳动人民。他们的故事是中国无数普通人的故事,是关于生存与生活的故事。

符号:女性、爱情与死亡

“以杨贵妃潘金莲玛丽莲梦露麦当娜等一切美女的名义,为世界和平、妇女解放、脸无雀斑干杯!”当这句台词被赵小桃和她的姐妹们喊出,我在屏幕之外内心受到强烈的震颤。古今与中外,世界与自我,她们的内心包罗万象。这是一群景区里的表演演员,她们大多来自乡村和小城镇,在世界公园,她们得以看见自己眼中的北京和世界。

赵小桃的人物塑造在影片不断推进中一步步深入完善,她独立而顽强地活在这个世界上,依靠的是一股信念,相信自我的奋斗,相信爱情的忠贞。在她与太生的恋爱关系中,性再一次作为一种权力象征而出现于电影语言中。她从拒绝性行为到选择发生性关系,是对自我主体性的确认,是对太生的变相要求,“将自己完全交给太生”,试图以自己的忠诚换得太生的专一。而太生最终还是辜负了她的信任,同事刘有有通过权色交易获得升职也使得她无法在工作中立足,双重打击之下,她认为自己对命运的主导和掌握只是一片虚无。以猝然的煤气中毒结束生命,是小桃以死亡打破命运的掌管,以死亡逃离现实生活的悲凉,以死亡抵抗自己的渺小与无力。

“咱们是不是死了?不是,咱们才刚刚开始。”最后两句山西方言对白,是一种结束,但或许也是一种新生。贾樟柯用一场死亡结束影片,更增添了全片的荒诞感和撕裂感,将此前的一切纷争强行画上句号,也将观众从小桃和太生的人生中抽离。

世界公园是微缩的复制的世界,电影也是。电影描绘世界,我们观看电影,我们观察世界。《世界》作为一部关于边缘群体生存困境的寓言,描绘出千禧前后的时代气息,也呈现出转型期间时代浪潮下的民众群像。贾樟柯作为“被历史书写”的导演,同样用他的电影语言书写着历史,发掘出个人的时代记忆。

《世界》远去,但每个时代中都存在着这样一些不被看见的群体,他们过着自我的生活,也记录着时代与国家的变迁。乡村与城市,国内与国际,中国在众多的对立与碰撞中走入二十一世纪,走入新时代,也即将走向更远的未来。新的未来中会有新的矛盾和新的困境,但同样会有无数的人民,在困境之中闯出一片光明的天地。

(本文为北京大学本科全校思政选修课《光影中的百年中国》2022年度期末作业,获得“新青年电影夜航船2022年优秀影视评论”)

原标题:《锐评 | 吴玥:《世界》:边缘书写与城市困境》