日本物理学界流传着这样一个段子。物理学家朝永振一郎跟汤川秀树是同学。相对于汤川同学这样的天才,朝永振一郎常年默默无闻,非常自卑。一郎同学经常在日记中写:今天做了……,科研没有任何进展。还有大段大段的自卑段落,以及抱怨汤川同学已经获得诺贝尔奖了,而自己连个拿得出手的文章都还没有。

这本后来被公认为励志的日记,基本就是一个活在天才同学阴影下的学渣自卑心理合集。后世,大家总是说连朝永振一郎这样的天才,都有苦逼自卑的时候,何况我等普通凡人呢。(PS. 1965年,朝永振一郎与另外两位物理学家共同获得了诺贝尔物理学奖。)

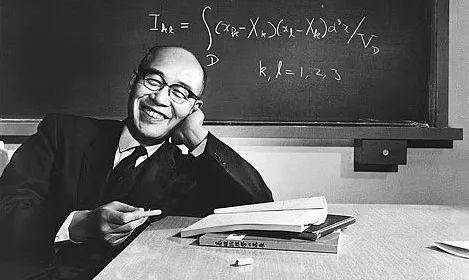

今天为大家介绍的就是这位被朝永振一郎膜拜的天才科学家——汤川秀树。

汤川秀树(1907—1981),日本著名物理学家。1907年出生于东京。毕业于京都帝国大学(现京都大学)理学部物理学科。

1938年取得大阪帝国大学(现大阪大学)理学博士学位。

1939年起任京都帝国大学教授,次年获学士院恩赐奖。

1942年兼任东京帝国大学(现东京大学)教授,次年获文化勋章。

1948年赴美国,在普林斯顿高等研究所任客座教授,后于次年7月起任哥伦比亚大学客座教授、教授。

1949年10月因其创立介子理论获诺贝尔物理学奖,他是第一个获得诺贝尔奖的日本人。

1981年于京都病逝。

“我作为一个科学家而成长起来的道路,就是我作为一个人所走过的同一条道路。”

出生于学者家庭的汤川秀树寡言羞涩,敏思好学,从小便展现出在理科方面的天赋。年至五十,他提笔记录下自己的童年和青年时期,回顾自己如何与物理学结缘并最终提出介子论。

《旅人》

《旅人》

(日)汤川秀树 著,周林东 译 戈革 校

在《旅人》一书中,汤川以恬静质朴的文字,描写了自己作为一名旅人和一名荒野的开拓者,在人生的道路和探索学问的道路上所看到的风景。

汤川秀树在这本回忆录中没有谈及太多高深的理论物理学知识,他甚至很少提到自己的学术成就。他娓娓道来,描述自己的家乡故土、生活成长的周遭环境,聊记忆中的亲人朋友、童年往事,还有自己内向敏感的性格和遇到的种种困扰。他如此坦诚地讲述自己的所思所想,毫无保留地向读者展现自己走过的人生道路。

被世人认为是天才的汤川秀树也有苦闷的时候,甚至悲观到想去当和尚。下面分享一篇《旅人》中的书摘,科学家的人生道路也并非完全一帆风顺。

厌世思想至今仍居留于我心中,虽然与其说它是厌世还不如说是一种遁世的愿望。我希望与别人的交往能减少到十分之一,我想过安静的生活。要是没有人注意到我,那也许就是一种孤独的生活,但是忍受孤独也不那么坏。这种愿望虽说是一种相当不现实的梦想,但却给我以安慰。

我面临毕业之际就产生遁世之念,也许并非那么不寻常。大阪东区大阪城附近有一个叫做长光寺的寺院。寺中和尚的妻子是我父亲的表妹。和尚夫妇没有孩子,而我们兄弟几个显然有人将来可能过继给他们。我们都躲避长光寺,都说:“如果我们去那里就会当和尚的。”

因此,当我有遁世之念时,我就想起了长光寺,认为他们将会愉快地收留我当一个和尚的。我就这样胡思乱想了四五天,就像患了一场麻疹一样。毕业后,我完全忘掉了这些想法。

玉城研究室不招收研究生,所以我们3个人以无薪助教的资格像学生时代那样继续在那里进行我们的研究。当时社会经济不景气,大学毕业生很难找到工作。因此,我有许多同学仍留在大学里,不景气把我们培养成了学者。

我的同学们一个个地留起头发来,虽然有些人在毕业时已经理成漂亮的分头,我的头发仍然剪得短短的。母亲给我做了一套西服,但我难得穿它,每天去研究室我还是穿着旧学生装。

大约就在那时,有一半的物理学研究室决定搬迁。东大路街,即当时的东山街,有电车通到丸太町,而且还计划将电车轨道向北延伸到今出川。这样一来,电车就会正好通过物理学研究室的西侧。物理学教授们抱怨说,电车对电流计有影响,无法进行精密的实验测量,所以必须把研究室搬到离电车线路100多米远的一个地方。

为此理由,搬到北部校园的提议得到了批准。但是,如果不能进行实验是惟一的理由,那么要搬走的就只是实验室了。实际上,由于预算的关系,北部校园新建的现代建筑还没有大得足以容纳得下所有的物理学研究室,因而玉城研究室只有一半人被迁往新址。很幸运,我们研究量子物理学的人在新楼里分到了一间房子,搬出了旧式建筑。我每天在那里心情舒畅地进行研究。

回顾我的整个研究生活,我认为大学毕业后的3年时间里我打下了一个极其宝贵的基础。跳入水中的游泳选手在水下潜游片刻——对我来说那3年就是这种准备时期。我面前摆着两大研究课题。与其说是课题,实在不如说是未开垦的领域。第一个是进一步发展相对论性量子力学。第二个是把量子力学应用于原子核问题。对于大学刚毕业的我来说,这两个课题都是过分的奢望。

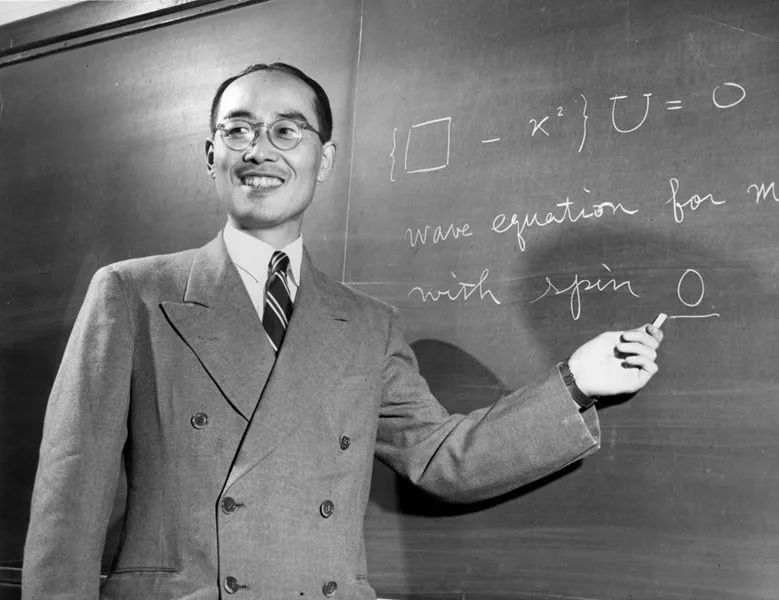

对于我所认识到的两大问题领域,我还无从着手。当时,关于原子核的研究不是物理学的主流。恩耐斯特·卢瑟福(Ernest Rutherford)这一位走在时代前面的人在核物理学方面屡次取得引人注目的成果,但是大多数的科学家对于进入这个领域是犹豫不决的。他们只满足于研究原子内部绕核转动的电子。

为什么大多数物理学家不研究原子核呢?一个主要的原因是原子核的结构还很难把握。许多科学家相信,物质最终可以被分割成两三种“基本粒子”。当时,被确认为属于这类粒子的只有电子和质子——不,还有一种被叫做“光子”的东西,我将在下文中述及。然而,假如所有的物质都是由电子和质子构成的,那么原子核就会仍然存在巨大的奥秘。按照这种观点,要想理解原子核的各种性质几乎是不可能的。由于认识到这一任务是无法完成的,因此大多数科学家就避开了原子核。他们中有些人模模糊糊地想像了核内电子有某种很不寻常的行为。

所以,我是这样考虑问题的:在研究核内电子的行为以前,应当首先研究核外电子与原子核本身的相互作用,来作为进一步研究的基础。所用的方法应当是研究原子光谱的超精细结构。特别是,狄拉克的电子理论在原子核外部取得了异常的成功,因此应当把这一理论应用于氢原子光谱的超精细结构。我的研究生活就是从这里开始的。

一个氢原子是由一个电子和一个质子构成的,电子和质子是靠它们的电吸引力结合在一起的。除此之外,还有一种磁力(虽然很弱)的作用,因为质子和电子都是“小磁体”。还没有人依据狄拉克的电子理论从理论上来确定由于这些磁力所导致的超精细结构。我想去这样试一试,而且发现可以引出几个结论来。我把这些结果写成详细报告,提交给玉城教授,他把报告锁在他的保险箱内,说他以后再看。

不久以后,在一份专业杂志上刊登出了费米写的关于超精细结构的一篇论文。我感到很失望,因为他不仅研究了我已开始研究的同一个问题,而且他还比我多走了一步。正当我想研究原子核结构问题时,遇到了这样令人大失所望的事,我惟一的想法就是至少暂时换一个问题了。恰好在那时,海森伯和泡利关于量子电动力学的伟大论文发表了。在某些方面,这篇论文是普朗克创立的量子论的决算报告书。

当量子论刚诞生时,它在光的本性问题上投下了一种神秘的阴影。到19世纪末,人们一直认为光是波,是电磁辐射的一种形式,这是一个不容怀疑的真理。然而,量子论却主张光还必须具有粒子的特性。光是光子的集合这一概念的真理性也同样不能否认。这样,至少在20年中,光的波粒二象性是物理学界的大问号。在德布罗意的物质波理论出现后,这种二象性之谜就被扩大到电子之类的物质粒子上去了。

波粒二象性之谜通过量子力学而针对物质得到了部分的解决。同样,要想最终解决光的二象性之谜,也必须用量子力学来处理电磁场。从这个意义上来说,海森伯和泡利的量子电动力学可以说是一个决算报告书,它满足了上述要求。

然而,在这个决算报告书中还有一笔亏空。“无穷大”这个实际上并不存在的数字被写进了这个决算的末尾一行中去了!这个收支决算是关于能量的决算:在建筑于能量守恒原理之上的物理世界中,通用的货币是能量,它的单位不是“元”,而是“尔格”或“焦耳”。要是决算报告书确实收支平衡,“无穷大”这一数字就不应当出现在能量栏目中。如何才能够把“无穷大”从海森伯和泡利的决算报告书中清除出去呢?这就是他们的论文摆在我们面前的新问题。我把他们的报告反复读了许多遍,而且每天都在思考着我怎样才能击败“无穷大”这一恶魔。但是,这恶魔比我强大得多。

我们的研究室位于新物理楼的二楼,周围是大学农学部的地基。从南面的窗户望出去,可以看见一幢有北欧式斜屋顶的灰色建筑物。它的墙壁上爬满了常春藤;下面有一些山羊蹦跳嬉戏,有时发出一种奇特的咩咩叫声。当我每天都在跟无穷大能量这一恶魔交战时,这些山羊的叫声在我听起来倒颇像是那恶魔的冷笑声。

每天我都要推翻掉自己在当天所提出的想法。到傍晚我回家经过鸭川河时,我沉浸在一种绝望的情绪中。就连那平时给我以快慰的京都群山,此时在夕照中也不免令人感伤。

第二天早晨,我走出家门时感到又有了精神,但傍晚回家时又显得垂头丧气。最后,我放弃了对那恶魔的搜捕并开始认为我应当去寻找一个比较容易的问题了。当我这样白白浪费时间时,量子力学的应用范围却正在迅速扩大。从原子、分子到化学键和晶体理论——量子力学到处都在取得成功。像固体理论和量子化学这样的一些新的科学研究领域也即将出现那方面的论文,我虽然也读过很多,而且感兴趣,但是我自己却无意于做那方面的工作。我的眼睛依旧盯着原子核和宇宙射线这一类未开垦的土地。但是,由于不知从何着手,也只能暂时作罢。

那时,我有很多的自由支配时间,因而决心再学一门语言。我对英语和德语不感到有什么问题,在学校里都学过。至于法语,我在高中时上过夜校,但由于白天疲劳,晚上就经常打瞌睡。听课时,我的眼皮重得睁不开。不管我怎么努力想睁开,我也无法睁开眼来。久而久之,我的法语没有得到提高,因而我只能勉强读点有关物理学的法文书和论文。

我决定到当时地处九条山的日法学馆去听课。每周去两三天,每逢上课那天的下午,我就早早地离开研究室,乘上从仁王门到蹴上的市营电车的支线。——这条线路今天已没有了;但在当时它沿水渠边往东,经过动物园往南拐弯,与斜坡铁道同时并进,就已经抵达终点站蹴上。

我喜欢乘这路电车,它几乎总是空空的。将近终点站时,售票员就收起车票,到达蹴上后,他就拉着电车的触电杆使电车再往回头开。我欣赏这种自由自在的气氛。电车站就在一家旧发电所附近,穿过开往大津的郊外电车线路就能望见京都旅馆。我沿着开往大津的电车线路走了一会儿,两旁是小山,路很狭窄,然后进入左边的坡道。日法学馆就在那九条山的半山腰,从那儿可以望见京都城的全景。这儿的气氛如此不同于物理研究室,我实在觉得喜欢。

当时正是法国影片开始风靡日本的时期,第一部影片是《巴黎屋檐下》。走进新京极的电影院我不再感到内疚了,于是我也去观看了这部影片。《回忆……》这一主题歌当时正流行于京都的街头巷尾,我也学会了法语歌词:“当她20岁的时候……”

日法学馆符合我当时对法国和巴黎的想像。学校周围是美丽的树林,人们聚集在那里——这一切形成了与我以前所熟悉的任何环境截然不同的一种气氛。人们是年轻的,而且许多人法语讲得很好。他们的服装和举止是文雅的,妇女们尤其如此,她们通常是京都和阪神地区的良家小姐和少妇。

另一方面,我还穿着大学生制服,一头短发。我在那里几乎从不跟别人交谈,看上去颇像一个来自另一世界的人,是偶然出现在那里的。在课间休息时,我默默地俯视着京都市景。我没有别的事可做,但我来到此间却没有感觉不愉快。

有一位法国女教师,看上去是感情丰富和待人亲切的。听她的课,我特别感觉快活。有一次,这位教师要求我们写一篇题为“散步”的法文作文,我用法文写下了这样一篇文章:

我不想寻求都市的强烈刺激,我太懒散以致也不想到远离都市的乡间去旅行。我家就在皇宫附近,我常在宫内庭园中散步。秋天是最好的时光。铺在皇宫古树林间小径上的落叶,在我的木屐下发出轻微的响声,这响声犹如一种难忘的回声存留在我的心中。

平时这儿很安静,常能见到年轻的母亲们推着童车。在草坪上有两棵银杏树。秋天,满地皆是它们的黄色落叶。在一个晴朗的早晨,我看见树下有两个小男孩互相把落叶洒在对方的头上。一条小狗奔跑过来,跟他们一起在铺满黄叶的场地上玩耍。抬头看他们的上方,我见到了一根掉光了叶子的孤独的银杏树枝,在阳光下闪耀着粉红色的光。

我总是为了思考某一个问题而走出家门,但是我的注意力却被周围的事物所吸引,忘记了别的一切,我轻松愉快地走回家去……

事实上,我是一个孤独的散步者。但是,我的新的构想却是从散步中产生出来的。由于生性不爱说话,我通常整天坐在研究室里读杂志而不和任何人讲一句话。在我的朋友眼里,我必定显得既不友好又不快活。我并不满意自己的行为,但发现要改也难。我认定不但我自己不幸福,而且我也无法使别人幸福,因而我觉得我应该是一生孤独的。我最好是不结婚(我是这样想的),因为那样一来我将完全失去我自己的自由,而且又不能使我的妻子幸福。

我的小世界的窗户向着科学的庭院打开,但从这扇窗户里却射进来了足够多的光。事实上,木村正路教授从校外邀请来了许多科学家作为临时讲演人,提供了一种很大的刺激。在我大学毕业后的两年多内,荒胜文策博士、杉浦美胜博士、仁科芳雄博士等人从不同的角度做过有关量子力学的讲演。他们都是在欧洲学习过新物理学的,其中尤其是仁科教授对我们影响最大。

当时,在物理学界常听到人们说起“哥本哈根精神”这个词,它是指哥本哈根大学以尼耳斯·玻尔为所长的理论物理学研究所。来自世界各国的优秀理论物理学家们仰慕玻尔博士而聚集在那里,包括一些日本科学家在内。仁科芳雄在哥本哈根逗留的时间特别长。他的讲演不仅仅解说了量子物理学,因为他给我们带来了“哥本哈根精神”,以尼耳斯·玻尔为中心的当时最优秀的理论物理学家集体的精神。

汤川是典型的天才,他有他自己的哲学

日本首位诺奖得主波澜不惊的非凡人生

《旅人》

(日)汤川秀树 著,周林东 译

内容简介

“我作为一个科学家而成长起来的道路,就是我作为一个人所走过的同一条道路。”

出生于学者家庭的汤川秀树寡言羞涩,敏思好学,从小便展现出在理科方面的天赋。年至五十,他提笔记录下自己的童年和青年时期,回顾自己如何与物理学结缘并最终提出介子论。

汤川以恬静质朴的文字,描写了自己作为一名旅人和一名荒野的开拓者,在人生的道路和探索学问的道路上所看到的风景。

作者简介

汤川秀树(1907—1981),日本著名物理学家。1907年出生于东京。毕业于京都帝国大学(现京都大学)理学部物理学科。1938年取得大阪帝国大学(现大阪大学)理学博士学位。1939年起任京都帝国大学教授,次年获学士院恩赐奖。1942年兼任东京帝国大学(现东京大学)教授,次年获文化勋章。1948年赴美国,在普林斯顿高等研究所任客座教授,后于次年7月起任哥伦比亚大学客座教授、教授。1949年10月因其创立介子理论获诺贝尔物理学奖,开日本获诺奖之先河。1981年于京都病逝。

原标题:《日本首位诺奖得主:我是如此悲观,甚至想到了要去当和尚》