作者:金桂华

1988年任外交部发言人,1991年任中国驻文莱首任大使,并历任驻马来西亚大使、驻泰国大使和中国人民外交学会副会长、亚太安全理事会中国委员会副会长等职。

音频

正文

人们常说“往事如烟”,对此,我实难苟同。说“俯仰之间已陈迹”是不错的,然而人的一生,或坎坷,或顺畅,或平庸,或辉煌,都是有其可述之处的人生轨迹,往事又岂能如烟!

周恩来总理接见美国《纽约时报》记者赖斯顿夫妇。前排右二为作者(1971年8月5日)。

我的一生是外交官的一生。回首往事,实乏突出的“亮点”可陈,但作为新中国培养的第一代红色外交官,在平淡无奇中毕竟也是一番人生的经历。

古稀之年,三餐之余,一杯清茶、一枝笔,聊侃自以为并非如烟往事,也不失为乐在其中。

抗美援朝引我走上外交官的历程

1950年6月25日,朝鲜战争爆发。这是影响我国国运的一天,也是改变我人生轨迹的一天。

朝鲜战争爆发后,朝鲜人民军攻占汉城。

我是上海人,出身贫寒。父亲以做小买卖为生,我得以在上海格致中学读书,全靠申请减免学费。当时迫于生计,每天放学后我还须在淮海路摆个小摊子,挣些小钱贴补家用。有时偶遇老师或同学路过,就难免羞于见人了。

朝鲜战争爆发后,国内掀起“抗美援朝、保家卫国”的热潮,作为一名热血青年,我当时强烈的爱国热情难抑。于是我毅然报名参加了军干校,准备赴朝抗美。报名之事是瞒着父母的,我是独生子,早知父母这一关是难过的。

“抗美援朝,保家卫国”,成为50年代前期中国最为流行的口号之一。

报名后有几天因学校有事回家较晚,这引起父母的疑虑。父亲到学校查询,在学校主楼前的光荣榜上发现我竟然榜上有名,一场家庭的轩然大波由此引起。当时是父亲严阻、母亲哭劝,但我不为所动,最后父母在不得已中送我参干而行。

1950年12月8日深夜,我手提一个小箱子,搭火车离沪北上。格致中学的代表张吟达同学到车站送行,惜别时,书江淹《别赋》句“黯然销魂者,唯别而已矣”赠我留念,至今难以忘怀。

离沪后我们先抵南京,在中国人民解放军第四野战军中逗留了一个多月。我们都换上了黄色的棉军装,俨然已是解放军的模样了。我们每天清晨5点半钟出操,餐前集合唱歌,晚上吹号熄灯,过起了紧张的,也是愉快的军事化生活。

可是好景不长,一个电报就把我们这批上海参干的青年学生调往北京。后来听说这是周恩来总理的指示,目的在于从中培养和选拔新中国的第一批红色外交官。

1951年1月,在北国的严寒中,我们抵达北京。在位于西苑的北京外国语学校(即当今北外的前身的前身)内,我们受到了热烈的欢迎。

在兼作饭厅的礼堂内,悬挂着两条醒目的大横幅:“到家了好好休息”、“来了就是主人”。我们坐在事先就为我们准备好的小马扎上,喝着老同学端来的热气腾腾的甜豆浆,在这一片革命大家庭的温暖和亲切中,开始了我的三年半的大学生涯。

外校(我们对“北京外国语学校”)的习惯爱称,原是延安抗大的一部分,是一所注重革命化的学校。学校座落在袁世凯时代的兵营内,居住和生活条件简陋,但却充满了革命向上的朝气。

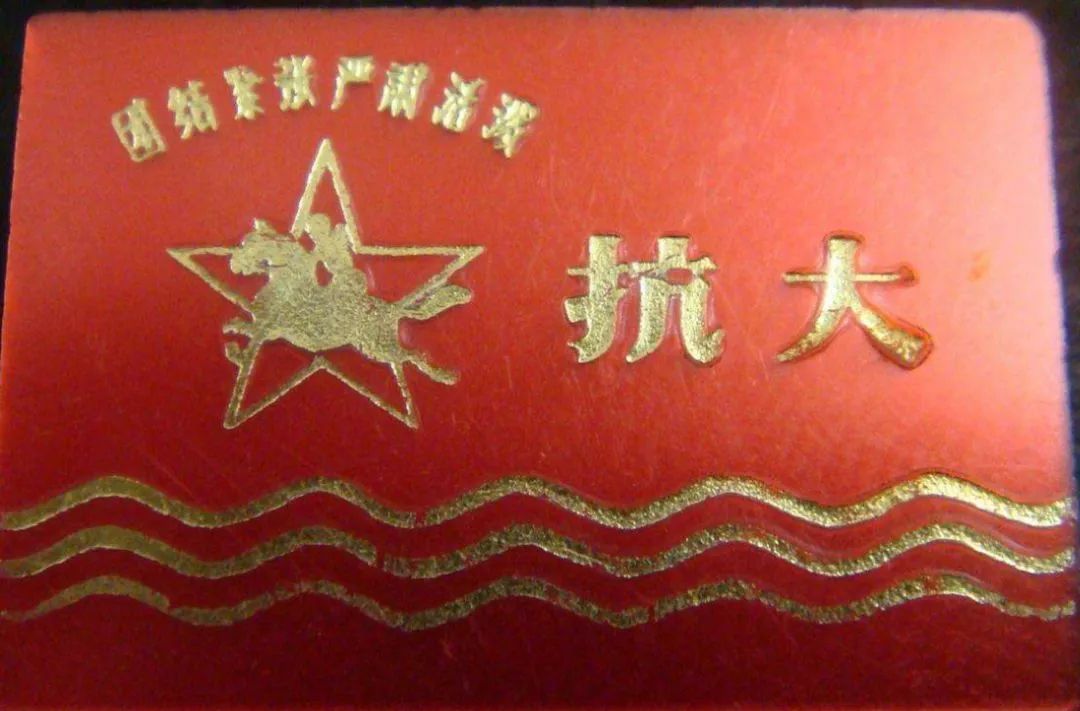

刻着八字校风的抗大珠光章

在这难忘的三年半里,我们继承“团结、紧张、严肃、活泼”的抗大精神,坚持“坚定正确的政治方向”;我们发扬艰苦朴素的校风,过着军事化的校园生活;我们边学外文边学马列,注意改造自已的思想;我们所学的第一首歌,也是我们至今仍在不时唱的歌是《人民需要我们到哪里,我们就到哪里》。

不妨这样说,我在外校的三年半,正是教育我树立革命人生观的三年半,也是引导我走上终身干外交的三年半。

三八线上的外交博弈

我参干是为赴朝抗美。1953年初秋的一天,组织上通知我与其他同学一起,即刻赴朝担任中国人民志愿军解释代表团的译员工作。喜讯传来,喜出望外。

1953年7月27日,朝鲜停战协定签字仪式在开城板门店举行。中国人民志愿军司令彭德怀在停战协定上签字。

1953年7月27日,朝鲜停战协定签订。根据协定,停战双方要各自派遣解释代表团赴朝鲜,对被敌方俘虏的己方战俘作解释工作,以使其自愿决定是否重返祖国。我们的任务即是力争尽量多的我方被俘人员早日回国。

抗美援朝中的战俘

当时我才18岁,不敢说是风华正茂,但也真有一股“初生之犊不畏虎”的劲头。一身中国人民志愿军的戎装,又为我们平添了些许豪壮之气。毕竟这将是一场严峻的对敌斗争,壮烈之情油然而生。

鸭绿江断桥

我们是1953年9月赴朝的。当时战场的硝烟乍停。一过鸭绿江,对岸的朝鲜新义州是断墙残垣、满目凄凉,同行者一片稀嘘。搭火车抵平壤后,只见瓦砾成堆、弹坑遍野,残存的楼房屈指可数,都已是残破不全。战争的极端残酷性令人触目惊心。

朝鲜政府已转入地下防空洞内办公,连我驻朝大使馆也迁往离平壤30多公里外的西蒲山沟。我们就在一个昏暗的山洞里用餐,时值非常,旅途劳顿,这顿战地家常便饭就更显得可口香甜。

我们的驻地在位于三八线北侧的开城。我们分散居住在朝鲜老乡的民屋里。房间很小,仅五六米见方,数人合住,进屋脱鞋,席地而坐。房东老大娘十分热情,不时问寒问暖,但因语言相隔,交流困难,我只学会讲“高马斯米达”(谢谢),胡乱应付。我们学习、开会、用餐都在临时搭成的帐篷里进行。

我们这些算是“涉外”兵,着装上享有团级干部的待遇。起先哨兵信以为真,每见我们都肃然敬礼,后来知道了我们的底细,也就不再认真了。

小提琴家、作曲家、音乐教育家马思聪

我们在开城时,巧遇住在我们驻地附近的祖国亲人慰问团里的著名提琴家马思聪。在我们的请求下,他高兴地为我们演奏了一曲。战地闻仙乐,真是别有一番情趣在心头。

我们的解释工作是在三八线以南的敌占区东场里进行。事前乔冠华“指导员”在开城一座大礼堂内作动员报告,突出讲了美国人如何不择手段地力阻我被俘人员选择回国。我们自己则进行气节教育,甚至还做了被敌人绑架的思想准备。

研究朝鲜战争停战谈判中的战俘问题

每天凌晨天光未亮,我们的车队就已经出发,长长的车队车灯齐明,活像一条火龙蜿蜒而行。

我在第32号帐篷内为志愿军解释代表做翻译工作。解释帐篷内的斗争是激烈的。这里既有美国以血腥手段对我志愿军被俘人员的胁迫,也有台湾国民党翻译的有意捣乱。尽管如此,在我工作的第32号帐篷内,仍有几位我被俘人员冒着生命的危险,毅然选择回国。其中一位还当众贴胸处掏出自制的五星红旗,其忠贞之情,感人至深。

由于美国的横加破坏,解释工作只断断续续地进行了十次便被迫中止。1954年2月,我们在朝鲜人民的一片惜别声中告别开城回国。这场三八线上的外交搏弈是我平生第一次外交实践,它深深地烙印在我的心头。

30年后的1983年5月,应朝鲜外交部的邀请,我陪同中国常驻联合国代表凌青又重访朝鲜。朝方知道凌青和我都曾当过中国人民志愿军,对我们的接待是十分破格的。

外交家凌青

朝方陪同告诉我,我们此行是在“亲爱的领导者”(即金正日书记)直接关怀下进行的。我们访问了平壤、元山、开城和三八线上的前沿阵地。朝鲜副总理兼外长许谈宴请。金日成主席在美丽的妙香山延丰湖畔的别墅里亲切地接待了我们。

金主席说:“我们两国像一家人一样,我们在历史上互相支持、互相帮助,我们现在是这样,将来也是这样,朝鲜劳动党中央正在教育后代,要进一步发展朝中友谊。”

整个接见历时40分钟,气氛十分友好。战后重建的朝鲜气象万千,令人不禁感触丛生。

原标题:《往事岂能如烟》