原创 搜索下载一条 一条

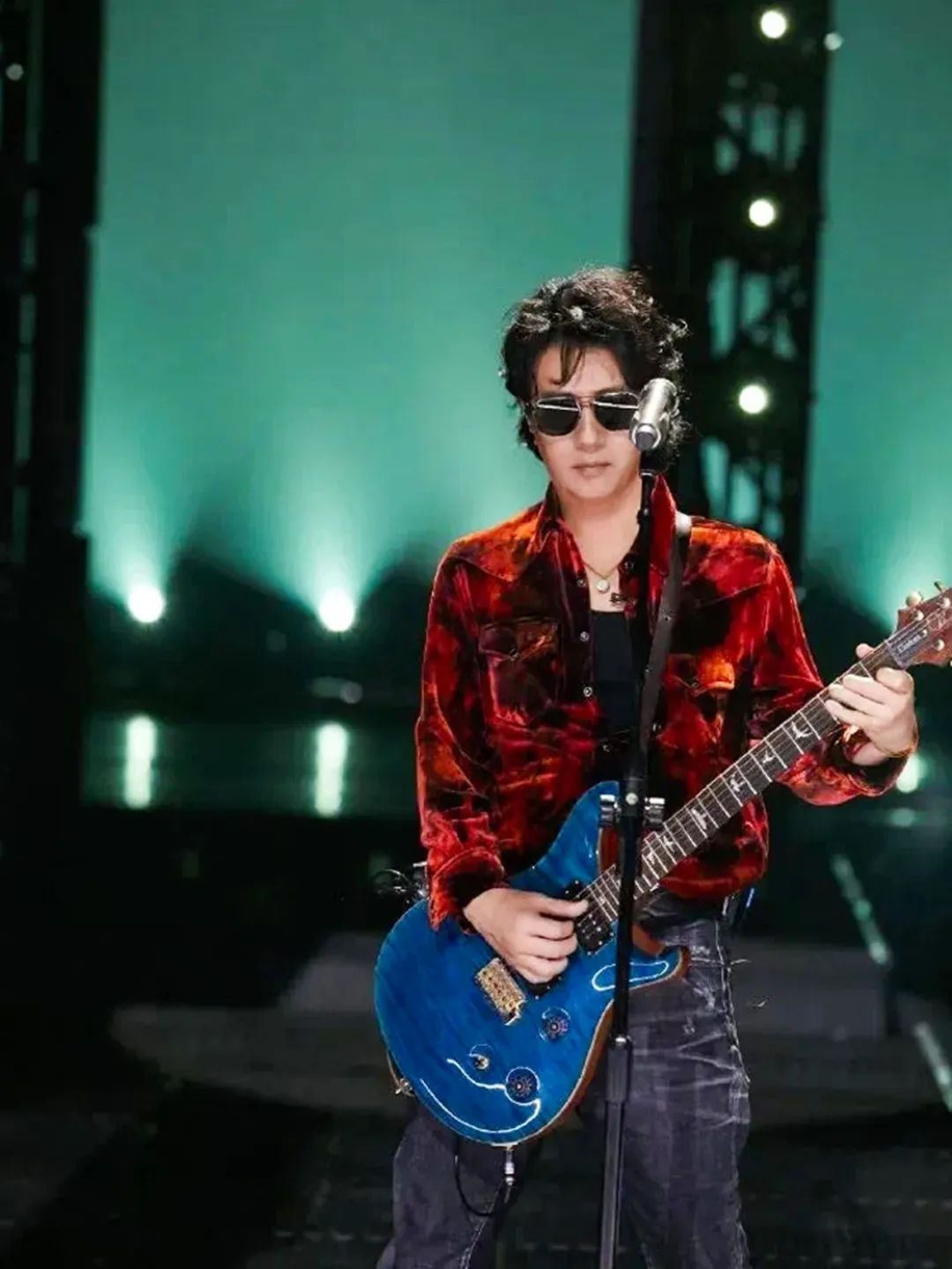

郑钧今年54岁,

人称中国流行摇滚教父,

跟许巍、张楚,并称“西安三杰”。

今年8月,他参加《披荆斩棘》第二季,

一曲《私奔》,唤起了一波人的青春回忆。

▲

郑钧在《披荆斩棘》的第一次表演

▲

郑钧第一次亮相,演唱《私奔》

过去他因一袭长发和高颜值,

获得“摇滚圈木村拓哉”的绰号,

节目播出后,“郑钧年轻真的很帅”登上热搜。

印象中的高冷摇滚男神不见了,

我们看到他的另一面:

在宿舍里戴着猫耳朵头箍,敷面膜,

有粉丝还戏称他是“喜剧摇滚人”,

“拿起话筒很酷,丢下话筒很逗”。

▲

采访前,他正在房间里看一部叫《在西部的一百万种死法》的荒诞西部片

今年9月中旬,他在排练间隙,

接受了我们的采访。

如今的郑钧,剪掉了一头不羁的长发,

不抽烟、不喝酒、吃素食、练瑜伽。

他神情轻松,相当佛系,

“我算是个‘朋克和尚’,

我的人生之旅就是一个自我治愈的过程。

这几年,每一天觉得都像在天堂里生活着。”

自述:郑 钧

编辑:陈 星

责编:倪楚娇

参加《披荆斩棘》,也没有想证明点什么,挣点钱是真的。我们家庭文化可能有点太散漫了,想给孩子做个榜样,证明一下爸爸也比较努力。

第一首歌唱《私奔》,是疫情期间,大家都想跑出去找个地儿呆着,这首歌可能唱出了大家的心声。

问我想不想赢?我没有竞赛的压力,想赢也没有用,确实是有时候我是希望我的队友能高兴。对于我不能控制的事,我基本上就属于无所谓。我能控制的,是把自己的事做好,把一首歌改编好。

▲

四位“表面功夫”队员,日常很松弛

我们的队名叫“表面功夫”,是有点反讽的。我跟信、郝云、马頔,第一次就一见如故在一起,比较投缘,就是大男孩的这种性格,嘻嘻哈哈开玩笑,不想活太严肃,放松一点,别活得太紧张了。

参加这个节目,最大的体会原来说“卷”就是这个意思,在期间我终于体会到在大厂上班的感觉是什么样,音乐人的搬砖生活,也不过如此。

节目的总导演说,我们对你期望很高,你是郑钧,你是写过《赤裸裸》的人,如果你都放弃了,我们怎么办?我当时觉得挺感动,好吧,我就又“躁”起来。

我自己都吃惊,我长这么大,从来没有这么勤奋做一件事儿。

▲

跟信一个宿舍,一人一个床垫

早上醒来,喝杯咖啡后化妆,连滚带爬的。有时候早餐也来不及吃,胡乱吃一口,背着吉他就上车,去排练房。有时候收工晚了,哥几个叫外卖,吃烤串,喝酒聊天,拉弄到一两点,就睡觉。

我是比较幸运的,分配到两个人的寝室。我跟信哥一人一个床垫,完全像回到大学宿舍的感觉,我记得我的大学寝室也是不太见阳光,朝北的,黑咕隆咚的挺好。我跟信哥睡觉之前会胡聊,聊一些家长里短的,或者一些镜头前不能播的(笑)。

▲

郑钧在披荆斩棘中和大家打成一片

突然大家回到了都没有家庭,没有孩子的环境,开玩笑也像大学时候男生之间那种没心没肺的,很亲切,很温馨,也很让人兴奋和刺激。

老王(王菲)给我录了一段打call的音频。真实的情况是我自己真的没有找她,是节目组和我的团队,背着我去找的王菲,所以我还骂了他们,为了这个事跟他们急了。我跟老王是很多年的朋友,我特别不愿意麻烦自己朋友做这些事。但老王给我鼓励,我还是很感动的。

▲

“虽然参加节目很累,但有种在天堂梦游的感觉”

每天收工太晚,家人早就睡了,和他们视频不了,只能抽空发个微信,告诉他们“我还活着”。 我儿子他在综艺里看到我的时候,他就觉得好玩在里边,挺骄傲、挺开心的,我们俩关系好像还更好一些。他比较认同我。

我太太很赞同我参加综艺,她跟我说,你不能老待在你的舒适区里,要去试一些新的东西,比如你去参加一下这种节目,在这种状态中挣扎一下,感受一下真实的生活。

虽然参加节目很累,但有种在天堂里梦游的感觉,有种激情澎湃的拼搏的感觉,挺年轻的。

▲

80年代末,90年代初,摇滚乐刚传入中国

▲

20岁出头的郑钧

我做歌手,完全是个戏剧性的故事。有时候我觉得就像有个人在写剧本,有只命运之手在推着我。

我父母都是非常传统的人,我的父亲是个农学院的工程师,非常正直善良,我母亲是大学老师,出生于基督教家庭,她是典型的贤妻良母。

▲

郑钧和哥哥、母亲

7岁那年,我父亲患病去世,母亲一个人用56块工资养活两个儿子。我哥哥很早熟,从11、12岁开始,就成了家里的主心骨,对我很严苛。当时,不听话就要挨揍。

我从小就有一个很强烈的反叛意识跟玩世不恭的这种劲在。我初中、高中就经常打架,高考的时候还复读了一年。

差不多80年代末,当时我们那批年轻人就认为一切都有可能,似乎你可以成为任何样的人,似乎是突然醒过来的感觉,充满生机。我也有一种强烈冲动,想要干点什么。

▲

在杭州念大学的郑钧

当时我在杭州电子工业学院读大学,我学的电子、外贸、机械。一位外教老师在课上放了摇滚乐,当我第一次听到的时候,我说这世界上有这样一种东西?

摇滚乐它太像我自己了,我的潜意识跟我的性格就跟它完全一致的。我跟被雷击似的,直接燃烧的那种感觉,我就疯了。

▲

罗大佑、崔健、唐朝在郑钧眼里都算是神级人物

我真正遇到最强烈的谈恋爱的感觉,其实不是跟任何人,是跟摇滚乐。在当时,罗大佑、齐秦、王杰,完全就神级那样的人物。崔健、唐朝、黑豹,我当时觉得这都是在另外一个星球上的人。

我说我要成为一个 Rock Star,写歌、出唱片。现在想想,似乎是神经病,但是当时我真的觉得可以。

所有周围的人说:“你疯了!”当时只有我第一个女朋友,鼓励我说,你唱得真好听,你有一天一定会当个歌手的。我买了一本《和声学》和一把红棉吉他,开始自学音乐,还组了一支叫“火药”的乐队,在学校的晚会上演出,流窜在杭州各个大学。

▲

在草台班子演出的郑钧

我的亲戚遇到我妈妈,和我妈一聊我的现状。大家都叫我放弃这幻想,干点正事,完成学业,好好找个工作,不要干这些。

那个时代最美好的就是人有勇气。我为此放弃了大学的学业,退了学回家后,每天写歌弹琴,像着了魔一样。在西安的两年里,我还去过草台班子演出。当时就是因为班子里有一台1万多的吉他,每次演出完就供着,我就冲着那台吉他,才加入班子的。

我完全不知道路在哪,在娱乐圈我们谁也不认识,北京的唱片公司在哪边,都不知道。那时候也没有互联网,信息是阻断的。

后来我去了北京,我流浪睡在街头,把所有的东西全部都当赌注全压进去。

▲

在北京录唱片的郑钧

当时我身上没有钱,在北京就睡街心公园。后来在四哥的帮助下,在北京西单租了个平房。我还记得那个平房在西单,是个钉子户房子,一片全拆了,那个房子在瓦砾之中,但有水管、厕所,甚至还有电话。

终于要见香港唱片公司的老板了,我当时衣衫褴褛的,在北京的四星级大酒店,叫松鹤酒店,我去到房间里,看了一圈,蔡国庆也在。

后来唱片公司对我的音乐很满意,决定跟我签约,跟我约在人民大会堂见面。我准时到了,老板一页一页给我读合同,但一个字没听进去。一下子预支了3000块的版税,拿着3000块钱,我一路骑单车回西单,抱头痛哭。

▲

第三张专辑《第三只眼》,横扫了中国50多家电台榜首

1994年,我出了第一张专辑《赤裸裸》,多火真的不好说,反正挺火的。每天去公司的时候都是一箱一箱的信,从全国各地寄过来。

我是最早签给海外五大唱片公司的艺人,签给香港宝丽金,就是后来的环球,所以经常去香港,各种宣传跑通告。

我当时就觉得特别奇怪,我说为什么你们歌手都要干这些事,买手店买衣服,服装造型“咔咔”拍照,从早到晚,每天忙。九几年,那时候内地谁有这样,就没人这么干。

那时候没有任何操作,没有人会买热搜,一切是野蛮地自然生长,也没有什么争名夺利的,完全没有这个概念。

▲

谢霆锋、冯德伦、郑钧,在北京同台演出

当年去南京做宣传的时候,所有当时最火的DJ轮番请我吃饭,每天我做完节目收工之后,一起出去逛街吃饭玩,特别单纯,特别纯粹,谈的全是音乐,和特别文艺、理想化的东西,那时候特别快乐。

里面的《灰姑娘》,最早我们公司都没有选上这首歌,说这歌调太低了,太慢了。最后是电台DJ自己喜欢,就在电台里播播播,给它播到排行榜第一名去。

▲

《赤裸裸》MV

像《回到拉萨》、《无为》这样的歌,完全是灵感制作;《赤裸裸》那首歌,是写给摇滚乐的情歌;里面有一首《商业社会》,现在唱这首歌的时候我特别感触,我说我是个预言家,现在才是真正的商品社会时代,买和卖变成了我们生活中主要的内容。

那时候大家的娱乐没有那么分散,出来一个作品或出来一个歌手的时候,所有人都会听,所以很聚焦。

▲

在人均不过百元月薪的90年代,郑钧一张唱片的版税就能够达到七八十万

到了《第三只眼》的专辑,差不多当时卖了50万张,能算到前几位的销量。通货膨胀来算,那个时代10块钱现在100块,现在正经的卖实体的500万张,应该算得上。

▲

1996年,郑钧已经开始用电脑制作音乐

当时我的制作人是个中国台湾地下音乐人,那时候我在全中国没有见过人用电脑做音乐。1996年,他拿着一个苹果286级别的电脑在做采样,我第一次见,我都傻了。

我说我也去买个电脑。当时北京有一家苹果专卖店,一个苹果电脑大概五、六万很贵。他们说,你要用这个苹果电脑干嘛,因为别人买电脑都是做广告公司做设计用的,你用它干嘛?我说我要做音乐。

我俩编曲的时候有很多新的想法,尝试一些民族色彩的东西跟摇滚乐和电子的结合在一起,比如《路漫漫》的前奏就用了秦腔,像《天下没有不散的筵席》,用了佤族的长腔。

《第三只眼》那张唱片确实有点实验性质的。有一次我去日本演出,当时日本音乐人,他们也很吃惊,居然有中国民族音乐和摇滚乐的结合。 后来也有很多做音乐的人跟我说,说钧哥,那张的编曲、创作对我影响特别大。

▲

郑钧在《披荆斩棘》的舞台上

现在,除非是要演出唱这些歌,我才会重新听我写的歌。平常我很少听,甚至不好意思听自己的歌。

我有一个观点是,歌本身是有命运的,它是有生命力的,就像一个小孩一样,来到这个世界上,只是谁把它带到这个世界而已。

像《灰姑娘》、《私奔》这样的歌,虽然是我写的,但是它们后来的火跟我一点关系都没有。它能成为那样的一个经典的东西,你拦不住。

▲

郑钧早期以一袭长发为标志造型

▲

当时的郑钧是顶流,各种媒体采访

94年、95年开始到零几年,有名有钱了,开始进入名利场,声色犬马,夜夜笙歌开始。 我才二十几岁,跟老狼、晓松,那时候真的算顶流,人人都围着你转。

那个年代,大家都没钱,工资只有几百块钱。我卖唱片有点钱,但没有结婚,也没有家庭负担,就没有要存钱买房子,什么都没有。所以跟朋友们去玩,全部造掉。

我们那时候属于有钱就去捧场,三里屯恨不得就我们给它养起来的。三里屯第一家酒吧Swing开业的时候,我跟高晓松就去了。我还记得我们晚上喝了酒不走,老板没办法,穿着个军大衣就在旁边凳子上睡着了。

在北京最火的迪厅,每天晚上开大包房。现在想起来,其实算是报复性消费。

▲

郑钧去到哪里,都有粉丝簇拥

那段时间身体也特别差,根本不运动,没有任何养生的概念,经常左手抱着酒瓶子,右手拿支笔就写歌。越睡不着觉,就越沮丧,越沮丧就越创作,越刹不住车,又越睡不着觉,恶性循环。

每天这样生活,内心其实有点失望。传说中的摇滚明星就是要这样生活吗?难道这就是目的地吗?那几年,我最火的时候,也是最不开心的时候。之前一直在爬山,觉得山顶上风景特别美,拼尽一切努力爬到这里,但一切原来就这样,很失望。

▲

Kurt Cobain 27岁时吞枪自杀

摇滚乐手有一个27岁魔咒。吉他之神Jimi Hendrix,涅槃乐队的Kurt Cobain等等,在27岁,在他们最巅峰的时候,最火的时候,名利双收了,可能也是他们最困惑、最痛苦的时候。

这些天才级的创作人,音乐只是他们表达自己的思想,他们都是非常真诚的人,他们的整个创作之旅都是在寻找一个人生意义跟答案的过程。

如果没有一个排解的方法或者一个出口的话,人会选择非常极端的方式来结束痛苦的。所以他们有些选择了自杀,有些因为某些原因英年早逝。

包括我自己,在27岁的时候,也是我自毁意识最强,或者说最困惑的时候。现在回想起来,我应该是有很严重的抑郁症或者焦虑症,最严重的时候,对水、空气都过敏。

只是那个年代没有人知道,没有人谈论什么是抑郁症或焦虑症,只觉得你就是无病呻吟,你干嘛呢,喝顿大酒就没事了。

▲

郑钧坚持了10几年的瑜伽,他曾在布达拉宫前做过瑜伽

如果后来没有寻找到治愈我的方式,没有这十几年的禅修、瑜伽,我想我也撑不下去,我肯定自杀。

后来我写过小说,拍过电影,做CEO,还有开发App……其实都是在玩,我觉得人生这个游戏里,有很多角色,如果我只打这一个角色的话,每一关打死再来一遍,还打这角色的话,太无趣了。

人生的最宝贵的不是说你有钱和有名,而是你有机会去尝试不同的事情,各种相遇、相爱,各种成功、失败,都很宝贵。

▲

郑钧自觉近几年性格变温和了

我是一个天蝎座,自我特别强大。

我内心住着分裂的两个人,有一个叛逆狂热的小朋克,也有一个与世无争,喜欢隐居的一个老僧。年轻的时候小朋克冒出来的时候比较多,现在老僧冒出来比较多,有时候他俩一起出现的就比较分裂。

最近,我一直特别想找一个山洞,去那边住上一个月,体会一下真正的闭关的感觉是什么样的。我觉得能在山洞住,那都是属于身心状态都非常强大的才行,我特别仰慕能够做到的人。

有时候也会想一想不现实的东西,我想去火星,但买船票的钱确实不够,钱够的话,我也想跟马斯克他去一趟。

▲

郑钧一家三口

我现在的日常,就是做好自己该做的,每天起来打坐瑜伽,接送孩子上学,把孩子教育好,把长辈父辈赡养好,跟芸姐高高兴兴的。

我跟芸姐一个动一个静,我演坏人,她演好人,就是严父慈母。芸姐是个责任心很强的人,家里很多事都是她来,装修、吃什么、喝什么,买东西,日用都是她来负责,我就负责配合。

没参加综艺之前,我是每天一部电影的。每天也听各种音乐。

我的家里到处都摆着吉他,我就随时能抓紧地弹奏。到处都摆着蓝牙音箱,连我洗澡的时候也会听歌,因为音乐对我而言是不可或缺的一种精神食粮,没有这个的话,我的人生实在太无趣了。

▲

郑钧在近两年出了2张原创专辑

近5年的我就出了两张专辑,《听上去不错》和《两只口罩》,挺高产的。这些歌都是在疫情期间写的,回头看这几年,它是一段我们人生中非常难忘的经历。

第一张《听上去不错》是关于我自己的,概念更多的专辑。我在写歌的时候,习惯独处,因为独处的时候人是有智慧的,群居的时候,人是欠缺智慧的。

里面的《雍和宫的月亮》,比较符合我的状态,喜欢安静inner peace的,像我喜欢宅在家里边,自己跟自己,与明月相处,甚至有点不食人间烟火。

▲

2021年郑钧参加“我是唱作人”节目

第二张是我参加《我是唱作人》的时候写的歌,做了一个录音室版本。我把这个专辑起名叫《两只口罩》,封面是我画了一幅画,拿两只口罩支撑出一个爱心的样子,和相拥在一起。

有一首叫《Ai ma huo》的,是一个灵感之作,可遇不可求的神来之笔。其实很早的时候,我曾经想写一首跟藏区有关系的爱情歌曲,写了第一句就写不下去了。我改了一个思路,我写一个跟信仰有关系的。因为我这些年在学禅修的东西,就把我学过的一段佛经,藏语的,梵语的,把它加进试一下,有点命运的意思。

还有一首《青春的葬礼》,是有一次我过生日的时候,高晓松他们都来了,大家喝了酒,哭哭啼啼的,在回忆过去。原来我们20多岁在一起玩的景象都没了,现在一聊起来都是孩子老婆怎么样,和各种生活不容易,像向青春告别的一个葬礼一样,我们的青春就到此结束了。

我就把年轻时候的种种画面写在里边。年轻的时候,有人跟你爱得死去活来,你要为她发誓刀山火海,最后你始乱终弃了,一定会辜负别人跟自己。我们那个时代,或比我们更早一点时代的人听这首歌,会有感觉,因为他们的青春就是这么过来的。

有一首歌叫原来名叫《Happy Ending》,现在改名叫《斯德哥尔摩》。我觉得其实大家在凡间,都像病人一样,都在折磨自己,内耗。

就像我自己,年轻的时候因为天天写歌创作,生活不规律,神经衰弱很严重,就去看各种医生,中医、西医各种偏方,就不行。现在自我治愈了,就把这种经历写出来。

▲

“等综艺弄完,我要好好享受生活”

我曾经规划过人生,后来都失败了,我发现规划不靠谱。人生就是一个很神奇的旅程,你真的不知道会发生什么。

我觉得我的人生之旅就是一个自我治愈的过程。

这几年我觉得非常高兴,特别开心,我每一天觉得都像在天堂里生活着。没有什么任何焦虑、担心、纠结的时候,开心是很简单的事。现在每天出门,都会感恩。

等今年这些综艺弄完之后,我要好好陪陪孩子,享受生活。

▼

原标题:《54岁摇滚老炮儿:从浪子到佛系中年》