青年副刊为《复旦青年》学术思想中心出品:共分为思纬、读书、天下、艺林、同文、诗艺、灯下、专栏八个栏目,与你探讨历史、时事、艺术等话题。

灯

下

良宴新声,识曲听真。灯下为你提供高品质而不落俗套的原创书、影、音评,愿你能在这里找到学术之外的趣味。

“

20世纪是工业和科技飞速发展的时代。神话、传说、鬼神纷纷被放置在理性的天平上加以审视;深海、极地、天空接连折服于科技的力量……当自然的力量可以被人的意志左右,人类似乎成为了世界的主宰。然而,就是在这个理性至上的时代,美国小说家霍华德·菲利普·洛夫克拉夫特创造出一批神秘诡谲的文学作品,开辟了属于工业时代全新的开放神话体系——克苏鲁神话。

克苏鲁对于理性的反叛与颠覆,对悬疑、惊悚、恐怖、科幻等题材的文艺作品都产生了不可磨灭的影响。其中也包括人类工业科技另一伟大的创造,当时方兴未艾的第七艺术——电影。

克苏鲁神话何以给人“不可名状的恐惧”?克苏鲁系电影如何继承与发扬了克苏鲁神话的精神?在这个理性至上的时代,我们该如何理解克苏鲁这一社会文化现象?

”

复旦青年记者 赵子昂 主笔

复旦青年记者 杨越 编辑

01

“恐惧”缘起:历史与发展

一百年前,和爱伦坡、斯蒂芬·金并称为“20世纪最伟大的古典恐怖故事作家”的霍华德·菲利普·洛夫克拉夫特(Howard Phillips Lovecraft)创造了克苏鲁神话。

“克苏鲁(Cthulhu)”一词源自洛氏于1928年发布的短篇小说《克苏鲁的召唤》,是最早出场的一位远古邪神的名称,洛氏的神话体系也肇始于此。因此,他的追随者们便将克苏鲁作为形象代表,来命名洛氏开创的神话体系。

这一体系以 “宇宙恐怖”为主题,把洛氏陆续创作于20世纪20-30年代的中短篇小说作为其世界观的基础:“宇宙对于人类残酷而陌生,人类的心智和存在都如此渺小,这才是最恐怖的事。”

洛夫克拉夫特始终认为,自己的小说不同于那些“关于暗杀、血淋淋的尸骨、蒙着白布的鬼魂之类”,以庸俗的血腥暴力使读者感到恐惧的作品。他描述的是“一种不可名状的恐惧、人类智力所及之外的未知力量”,是—种“笼罩在全人类命运之上的阴云”。克苏鲁神话的精神内核由此奠定。

洛氏死后,克苏鲁题材的小说经过好友奥古斯特·威廉·德雷斯(August William Derleth)等继承者们的整理和发扬,最终形成了一个宏大且开放的架空神话体系。

▲克苏鲁之父——洛夫克拉夫特/图源:网络

二战后,电影工业的发展使得克苏鲁神话及元素的影视化成为可能。人们运用现代电影工业的道具、光影、音乐、剪辑等各种手段,试图在视觉上再现“不可名状的恐惧”。

直接改编自克苏鲁神话的电影并不常见。近年来,较为著名的一部大概就是尼古拉斯·凯奇领衔主演的同名电影《星之彩》。该片通过大胆而夸张的色彩运用,还原了洛氏笔下神秘诡异的外星种族。

▲《星之彩》的海报/图源:网络

2018年,改编自小说《湮灭》的同名电影上映。这可能是有史以来在光影声乐方面成就最为卓著的克苏鲁题材电影。该片依据小说的设定,创造了许多在信息交叉影响下形成的变异动植物与奇丽景观,淋漓尽致地展现了克苏鲁神话的怪奇风格。

▲《湮灭》中X禁区的边界/图源:网络

而在所有改编的作品中,最获粉丝认可,并被誉为“迄今为止最好的克苏鲁电影”的,是上映于1994年的《战栗黑洞》。

该片讲述了一位私家侦探追查一名神秘失踪的恐怖小说畅销作家的故事。在这一过程中,他发现自己的遭遇高度贴合小说家书中的情节。笃信科学的他认为这只是出版社为了促进销售而策划的大型真人秀。直到亲眼目睹了各种超自然神秘现象时,他才意识到事情并不简单。

失踪作家被找到后,他告诉侦探,自己被困在另一个世界的邪恶古神操纵,写下了这部小说,试图将读者变成邪恶古神的信徒,利用人们的信仰打开沟通两个世界的大门,让邪神重回人间,控制人类。而主人公不过是这部小说的男主角,他自以为在探索真相,阻止魔神降临,实际上却逐步实现着小说的情节,将魔神带往人间。

最后,男主在逃离怪物的过程中误入电影院,发现正在上映的电影——《战栗黑洞》的主演正是自己。那一瞬间他的理智彻底崩溃,在现实与虚幻的交叠下,他发出了绝望而自嘲的大笑。而人类世界也随着古神和邪恶生物的降临,陷入混乱与杀戮,彻底毁灭。

▲电影《战栗黑洞》的海报/图源:网络

02

风格重现:怪奇形象与陌生化叙事

说起克苏鲁神话,人们最先想到的便是那些恐怖、诡异的怪物。

以古神克苏鲁为例。在《克苏鲁的召唤》中,它并没有直接露面。真正能够供读者幻想其面目的,是以其为崇拜对象的邪教所使用的雕像:

“…这个图案像是一头怪物,或是一个象征怪物的符号——只有病态的幻想才能构思出此般外形的怪物……一具浑身覆盖着鳞片的怪诞身体,身上长着个泥状多汁、触角横生的头,背上还有一双初步成型的简陋翅膀。”

根据文本创作的克苏鲁形象/图源:网络

《黑暗中的低语》一文中,来自犹格斯星球的外星种族米·戈也和克鲁苏一样神秘。他们潜藏在人类身边数千年,运用科技和政治手段影响着人类的生活:

“我根本无法描述出它的形状。它像一只巨大的螃蟹,在应该是头部的位置上长着许多由黏稠厚实东西构成的角锥状的肉环或者肉瘤,上面覆盖着数量极多的触角。”

▲根据文本创造的米·戈形象/图源:网络

可以发现,克苏鲁神话中的怪物造型,无不违反着生物学常识和人们寻常的认知。它们是爬行动物和节肢动物的诡异结合。

与以往神话小说中的鬼怪不同,洛氏笔下的大多数怪物不只有野蛮与凶残,还有超越人类的智慧与力量。克苏鲁可以同时操纵散布在世界各地的人之心智,而米·戈不仅能以肉身在宇宙中自由穿梭,还拥有着将人类意识制造成“缸中之脑”的先进技术。

因此,这些看似卑劣、不义之物使人不寒而栗的地方,不仅在于其可怖的外表,还在于它们远比人类强大,远超人类想象——这是扼杀人类尊严的存在。

一些电影在外星人、怪物等形象的设定上往往会参考克苏鲁神话中的描绘,譬如《海王》中的海沟族和巨兽卡拉森、《水形物语》和《地狱男爵》中的人鱼、《加勒比海盗2:聚魂棺》里戴维·琼斯船长和他的海怪宠物等。在它们身上,克苏鲁粉丝们可以很容易认出与之对应的“深潜者”、“大衮”、“克苏鲁”的原型形象,在触动情怀之余大呼过瘾。

▲《海王》中的海沟族与巨兽卡拉森/图源:网络

▲《加勒比海盗》中的戴维·琼斯船长/图源:网络

▲《加勒比海盗》中的戴维·琼斯船长/图源:网络

▲《水形物语》中的人鱼/图源:网络

▲《水形物语》中的人鱼/图源:网络

然而,仅仅有各种怪物,克苏鲁神话不过是满足人们猎奇心理的市井怪谈。对悬疑、惊悚和恐怖题材作品真正产生深远影响的,是它的情节设计和叙事结构。

洛夫克拉夫特非常擅长制造悬疑。不同于传统奇幻小说的过度诠释,他探索了一条全新的恐怖故事结构。观察者或第三方常常作为故事的主要视角,邀请着读者和主角一起深入调查,找寻真相。读者无法掌握故事的全貌,在若隐若现的恐惧中产生强烈的代入感与参与感,由此创造出巨大的想象空间。

洛氏还十分喜欢运用倒叙和开放式结局的手法。这也是各种克系电影的一大特色。《湮灭》首先呈现出女主从神秘禁区返回后的失忆状态,之后,观众便随着女主的回忆,一起探索那片诡异的禁区。

此外,反逻辑的叙述方式与非线性的叙事结构也被无数电影制作者吸纳为己用。比如《大衮》中的叙述者是一个吗啡上瘾的水手,他的记述因为吸毒而混乱无序、缺乏逻辑,使得故事情节更显诡异。这种手法在一些以精神失常或记忆混乱者为主角的电影作品中最为常见。独特的情节和叙述结构使得读者和观众在好奇心的驱使下,于压抑、陌生、瘆人的环境中不断跟着情节深入,感受到一种窒息般的期待。

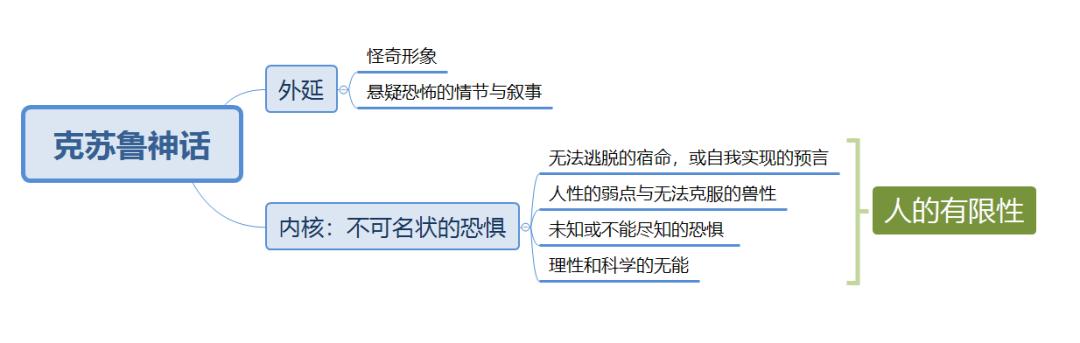

当然,怪奇的形象与陌生化的叙事手法仅仅是克苏鲁神话风格的外延。更为重要的是潜藏在这些外延下的精神内核,即“不可名状的恐惧”。

03

现代性批判:“不可名状的恐惧”

洛夫克拉夫特曾说:“人类最古老和无法解释的情感是恐惧,而最古老和无法解释的恐惧是对未知的恐惧。”无论是克苏鲁小说,还是继承其精神的电影,它们所表现出的,都是一股难以言表、令人不安的恐惧。这份“不可名状”或是来自无法逃脱的宿命、人性的弱点,或是未知与不能尽知的局限,以及理性和科学的无能。

正如《战栗黑洞》那样,克苏鲁神话中的黑暗宿命不存在救赎。主角们最终不可避免地沉入命运的泥沼,无法自拔。人性的缺陷被无限放大,秩序、正义、道德成为被摒弃和抛舍的对象——电影《迷雾》中,被困在超市中的众人出于恐惧与私欲听信邪教,自相残杀,最终无一幸存。

对于未知或不能尽知的恐惧则直接来自于主角们对危险宿命和不可名状的恐怖生物的模糊认知。《迷雾》里神秘未知的雾中世界,《怪形》中超越人类理解的寄生怪物,《黑洞表面》里空无一人却潜藏杀机的失联宇宙飞船,都是恐惧依附的载体。

而当科学触碰到理性的边界时,人类再也无法解释超自然现象,无法理解那些疯狂的答案。《黑暗中的低语》里无法被照相机记录下来的米·戈,《疯狂山脉》中不能用人类生物学归类和理解的古生物修格斯,《克苏鲁的呼唤》里超越人类建筑学和几何学认知的古城拉莱耶……即使是最顶尖的专家,也会对已有的知识和信念心生怀疑,感到无能为力、惶恐不安。电影《湮灭》中,人类自始至终也没有消除不断扩大、侵蚀人类世界的X禁区,进入其中的探险者,除了男女主之外无一生还。男主被外星人替代,女主的结局则成为本片最大的悬念。影片对人的力量、人类存在、外星人与人类关系问题的探讨,让人看后不寒而栗。

“人是有限的。”这既是克苏鲁神话的核心,是它之所以成立的前提,也是“不可名状的恐惧”真正的来源。

▲克苏鲁神话的外延与内核/图源:笔者自制

克苏鲁神话与克系电影所要呈现的不可名状之恐惧,并不只是在特定的情景和设定下才能成立,它同样潜藏在我们的生命实践中。

黑格尔去世后,庸俗唯物主义、实证主义和科学主义迅速席卷整个西方思想界。在资本主义私有制与分工体系迅速推广的助力下,人之自由、价值与尊严荡然无存。人降格为被自然规律和生物本性支配的兽,成为一串数字,一颗螺丝钉,一件商品生产和价值实现的工具。理性和科学则一跃而上,变为整个世界运行的基本法则。

而克苏鲁神话虽以一种极端和消极的态度揭示了人在宇宙面前的微不足道,却也自发地借人之有限性点明了理性与科学的问题和局限。人进而被拉回到哲学最古老的命题:面对冰冷的宇宙,无情的古神,人应该怎样活?

在这个意义上,克苏鲁神话作为“神话”——迷信与愚昧的象征,却并非对理性和科学的反动与倒退,而应和着当代的诸多哲学思潮,被理解为对于人类理性和科技文明的反思与批判。

时至今日,我们依然无法逃脱宿命。生老病死,求不得、爱别离……无数的未知与变故破坏着我们头脑中那个熟悉的世界,提醒着我们自身的渺小与有限。在这一意义上,不可名状的恐惧始终伴随着我们的人生。我们在生命实践中不断地感知、体验、习得这种恐惧。在这个过程中,它们进入我们的意识,影响我们的思维和认知,内化为我们的一部分。

因此,在观看克苏鲁神话和克系电影时,不是它们营造的,充斥着感官刺激的极端环境使我们感到“不可名状的恐惧”——这种恐惧本就在我们的意识之中。而是这些极端的情景唤醒了我们心中潜藏的恐惧,并支配、感染了我们。那些可怕的怪物、诡异的情节、压抑刺激的音乐、绮丽的色彩是我们心中恐惧的外化、对象化,是这种抽象情感的具象与直观,是基于我们意识本身扭曲的创造和呈现。当我们试图艺术化地表现我们心中对于世界与人生的恐惧,将其投射到客观世界时,“克苏鲁”就应运而生了。

1937年,洛氏英年早逝。仅仅两年之后,第二次世界大战便席卷了全球。在这场有史以来规模最大的战争中,标榜理性之客观精神的国家沦为法西斯的战争机器;工业化的实践被用于惨无人道的种族灭绝;个人被社会结构形塑的“大他者”裹挟,放弃理性,在狂热中栖于“平庸的恶”;机枪、坦克、原子弹这些冰冷的钢铁怪物无情地摧残人的理智与价值。它们带给人们的“不可名状之恐惧”远超任何一个克苏鲁神话形象,是克苏鲁神话精神最好的注脚。

在今天,克苏鲁神话仍然对影视艺术产生着不可估量的影响,也时刻提醒着我们:重新认识自己,并保持必要的谦卑与敬畏。

文末彩蛋:

▲转发这只萌萌哒克总,他就会去你的梦里碎碎念哦

微信编辑丨赵子昂

审核丨甲干初 徐竞彦

原标题:《克苏鲁:工业时代的新神话》