从“边缘”出发建设主流社会学理论

摘要:

本文改编自2021年美国社会学协会会议第十六届刘易斯·A·科塞演讲*。刘易斯和罗丝·劳布·科塞的研究启发了一种探索从边缘进行理论研究的意义何在的争议性理论,在这篇文章中,我深入地同科塞夫妇的研究建立起联系,以这种方式向他们致敬。我特别讨论了谁能成为理论家以及什么样的理论工作被边缘化的问题。我概述了试图在主流期刊上发表边缘思想可能如何在认识论层面遭到贬抑。我认为,需要从联系的视角审视主流社会学和我所说的“边缘”之间的关系,即(1)将那些被边缘化了的学者和他们的学术置于更广泛的社会学学科背景中,以及(2)审视他们的理论在整体认识层面受到了怎样的贬抑。

*从2006年开始,美国社会学会的理论部门每年会表彰一位“其研究很可能影响社会学领域的议题”的、处于职业中期的社会学家。作为该奖项的一部分,获奖者会被邀请发表刘易斯·A·科塞演讲,参加下一年的沙龙,并在《社会学理论》(Sociological Theory)上发表一篇经同行评议的论文。

作者简介:

Kimberly Kay Hoang,芝加哥大学社会学系

文献来源:

Hoang, K. K. (2022). Theorizing from the Margins: A Tribute to Lewis and Rose Laub Coser. Sociological Theory, 40(3), 203–223.

本文作者:Kimberly Kay Hoang

本文的主题是“从边缘出发进行理论研究的意义”。首先,我强调了主流社会学期刊对女性和推进女权主义理论的人——特别是有色人种的女权主义学者——的理论贡献的排斥。其次,我呼吁关注定性研究,它相对于定量研究被边缘化了,理由在于下述错误观念,即定量研究是客观的、价值中立的、更接近于科学,而定性研究(尤其是学术行动主义领域的研究)则在理论和经验上都缺乏严谨性。最后,我关注的是边缘地带的边缘理论,通过非西方中心的全球当代社会学,特别是超越了第一世界-第三世界的对立或全球北方-全球南方对立的经验性案例研究,强调那些突出了西半球以外的比较案例的理论建设。

作为社会学学者,我们在大学受到的教育中,大多课程大纲详细地介绍马克思、韦伯、涂尔干、戈夫曼、福柯、布尔迪厄等人的经典研究,而少数才会留出一周关于法农、杜波依斯和/或女权主义理论的课程。这种标准的课程结构表明了社会学的一种更广泛层面上的取向:认为社会学领域的中心是这些经典作品,而杜波依斯、法农或柯林斯的作品则处于边缘位置。

从边缘进行理论研究需要反思社会学对“中心或主流”和“边缘”的理解,这种反思应当成为更广泛的理论建设的一部分。我提出了两点:第一,建立理论,用内在的关系性和不对称性分析中心和边缘理论;第二,我认为中心和边缘不是固定的,而是基于学者在各自分支和更广泛的学科中对其他社会学家的定位,以及他们的理论框架关联或覆盖的内容在各个子领域中的关系。同时,科塞夫妇向我们揭示了,在边缘发展理论的人,也可能会在机构中占据有影响力的位置,成为新的守门人(gatekeeper),从而形成新的边缘。然而,就像众多有色人种的学者所经历的那样,在保有名气和影响力的同时理论得不到主流的认可,这也是可能的。

最后,我求诸迈克尔·罗德里格斯-穆尼兹(Michael Rodríguez-Muñiz, 2016)的桥梁概念——一种跨越子领域的实践,它展现了我们社会学家能够如何找到了解在社会学边缘发展的理论的方法。例如,桑尤·莫约拉(Sanyu Mojola, 2014),她的高水平理论研究将民族学与人口学和人口变化、性别、移民和全球社会学联系起来,但她的理论贡献没有得到认可(或被引用)。我邀请我们的学科想象,如果那些备受推崇的研究更多的是因其理论上的进步、而不是作为经验案例在他人的文章中出现,我们的知识结构会如何发生根本性的转变。

致敬刘易斯·A·科塞

刘易斯·A·科塞是“冲突社会学”的创始人之一(Coser 1964)。我认为,理论的建立过程与理论贡献本身一样重要。科塞在社会学的更广泛层面上处于边缘地位,他写道(1998b:xii,cited in Fleck 2013),

主要指导了我个人生活以及我大部分研究的线索之一,就是在各种不同的方式和不同的情况下,我一直是一个“进了门的陌生人”。也就是说,虽然我从未完全成为某个特定社区或团体的一部分,却属于其中的一些社区或团体。

此外,科塞在政治上是左派,然而,令我惊讶的是,他不是一个学者-活动家,当然也不认为自己从事的是一种反叛或批判性的社会学。例如,他认为人拥有多个自我,而社会学作为一门学科,只应该是自我的一个部分。这反映了在更广泛意义上的学术界长期存在的一种倾向,即在由政治驱动的“活动家”和客观的“社会科学家”两种知识生产之间建立一条清晰的分界线。科塞认为,活动家或反叛的批评理论家被他们所处时代的社会问题所激怒和动摇。与此相反,知识分子是客观的外部研究者,驱动他们的是数据和证据,而不是政治(Coser 1965)。

然而,这种二元对立在实践中是非常模糊的。许多边缘学者认为,没有客观的学术研究。学术研究总是政治性的,或明或暗,为社会变革服务,或对主流的知识边界进行监督。

这种错误的二元对立使得要在社会学中推进新理论,就要面对至少三个主要问题。首先,它使我们不能去研究学术如何被政治目的操纵。第二,它假设活动家的研究在某种程度上与理论无关,或者是不那么严谨的经验。第三,“经验主义的‘客观性’传统,即社会学家与他们的研究相脱离,使社会学家与长期以来作为研究主体(我指的是对象)的共同体相隔离并被边缘化。”(Mary Romero, 2019:3)

科塞本人就是一个很好的例子,说明学者即使从边缘发展出最具创新性的框架,也可能在学科中成为强有力的守门人。然而,有色人种的学者的地位可能处于更多种关系之中。科塞对他如何成为中心的解释,在他认为自己所处的边缘之外,又创造了新的理论边缘。科塞指导并努力为边缘学生创造空间,但他并没有参与、也没有教授有色人种理论家所产生的创新理论。

例如,科塞曾是阿尔顿·莫里斯的导师。莫里斯(2015:xv)回忆道:“在科塞办公室的墙上,排列着马克思、韦伯、涂尔干和曼海姆的照片,似乎在向未入门的人招手,让他们走上社会学的智慧之路。”一次莫里斯问道,为什么科塞没有在墙上挂上杜波依斯的照片。科塞回答说:“社会学思想的大师是那些罕见的建立理论体系的学者,而杜波依斯并没有建立这样的体系。……杜波依斯不是社会学思想的大师”(Morris 2015:xv)。

问题不在于白人学者故意忽视杜波依斯,而是他作为理论家,被社会学的白人奠基者边缘化了,这使得他们对杜波依斯的研究一无所知(Morris 2015)。同样地,今天,当涉及到我们学科中的有色民族志学者所产生的理论上的前沿工作时,这些问题就会被社会学家们再现。

此外,种族并不是该学科中唯一的边缘化子领域。下文强调了对妇女——特别是有色人种的妇女、女权主义理论学者、定性社会学研究者和西半球以外的学者所产生的理论的认识上的压迫。

谁能成为理论家?

同样,在今天的许多社会学理论教学大纲中,明显缺少研究性别与社会、文化、经济和政治过程之间的交叉关系的女权主义理论家的作品(Glenn 1985)(Chafetz 1997)。女权主义立场的理论就是这样一种处于边缘的进步,它有三个关键的理论贡献:(1)知识是有社会背景的,(2)属于边缘群体的人的社会处境使他们有不同的视角来看待和识别社会问题、建立新的理论,以及(3)因此,我们的研究必须包括从那些属于边缘群体的人出发的研究。

妇女和女权主义理论家的边缘化包括刘易斯·A·科塞最亲密的知识伙伴之一,他的妻子罗丝·劳伯·科塞,一位杰出的社会学家,同时是一位热情的女权主义者,平权行动和社会正义的坚定捍卫者。像她那个时代的许多女性一样,她不仅帮助提升了她丈夫的工作,同时一直令人难以置信地高产,但她与性别有关的理论贡献在整个社会学的层面遭到了边缘化。

刘易斯在多个地方承认了罗斯帮助他形成了许多观点。例如,在1993年的《年度评论》上刊登的《一个社会学家的非典型生活》中,他写道:

请允许我先说一句,她成为我的伴侣已经超过50年了。她在我的智力和情感生活中的地位重要到我发现几乎不可能理清有多少她的想法后来成为了我的。(P. 4)

在刘易斯·A·科塞的多部作品中读到这样的致谢后,我想了解更多关于罗斯·劳布·科塞的信息,考察她的职业轨迹。让我感到震惊的是,网上没有她的照片。

照片说明:这张照片是由科塞夫妇的外孙,约翰·霍普金斯大学的社会学家安德鲁·佩林好心分享给我的。这张照片恰当地传达了刘易斯写到罗丝时的精髓,并且反映了她对他的许多理论思想的贡献。

来源:照片由科塞夫妇的外孙安德鲁·佩林提供。

1945年,罗丝在哥伦比亚大学开始了社会学博士课程,比刘易斯·科塞早。事实上,是她把她丈夫介绍给了罗伯特·默顿,并鼓励他也在哥伦比亚大学攻读社会学博士。尽管如此,她还是在他毕业后第三年的1957年才完成她的学位。像她那一代的许多女性一样,与她丈夫相比,她的职业道路更加艰难。在罗丝·科塞的时代,获得博士学位和终身教职的女性凤毛麟角,她们通常是孩子的主要照顾者。这是行业政治的一部分,它不仅阻碍了妇女推进知识的能力,而且还压制了像罗丝·科塞这样的妇女的理论贡献,即使她们顶住重重困难,做出了重要的工作。

尽管在早期缺少制度的支持,罗斯还是成为了一位在各个子领域内和跨领域内做出了重大贡献的理论家。她推动了对功能理论、角色理论和现代主义的解构。她也是一位杰出的医学社会学家和家庭与性别社会学家。她是一位批判性的女权主义者,在她的写作和她作为“社会中的妇女”社会学家协会创始成员的专业研究中,她都清楚地认识到了到她那个时代的性别学者的边缘性。

她的理论贡献横跨多个子领域。在《美国社会学评论》上发表的一篇文章中,她对“可观察性和权威”之间的关系提出了质疑——她认为,谁观察谁、何时、何地以及如何观察,使地位占有者以不同的形式出现成为可能(Coser 1961)。在构成官僚机构的重要结构要素中,观察和权力的分配和划定一样重要。她出入于戈夫曼、格拉克曼和默顿的成果,研究了角色距离——通过疏离和顺从——矛盾,以及地位系统(Coser 1966)。她将“角色理论”应用于家庭和工作场所中的妇女。她将丰富的理论建设和实证研究经验带入了对女性在精英职业中的权力和失权的比较研究中,并展示了“获得权力的途径仍然相当单薄”(Coser 1966)。我最欣赏的一篇研究了校车和托儿所这两个改变空间的机制是如何破坏社会阶层的隔离的(Coser 1975)。罗斯和刘易斯·科塞都将家庭描述为一个“贪婪的机构”,并强调家庭生活如何与其他机构发生冲突。她认为,是家庭制度限制了妇女参与公共生活,而缺乏在制度上提供儿童护理的公共政策则使得妇女在社会和政治的从属地位固化(Coser 1974;另见De Campo 2013)。我仅选择了众多文章中的几篇,来说明了罗丝·劳布·科塞发文的高超水平,而且说明了她在各种制度中研究出的“角色理论”的深度和层次。

考虑到罗丝·劳布·科塞对刘易斯·科塞的思想的影响,以及她以理论研究在社会学的不同子领域之间架起桥梁的努力,我不禁要问,为什么这个奖项不被命名为刘易斯和罗丝·科塞奖。正如我的许多性别社会学家同事可以证明的那样,为什么男性往往作为理论家得到认可和尊重,而那些与他们并肩理论并支撑他们事业的女性却被贴上了经验主义者而不是理论家的标签?本节应考虑将此奖更名为刘易斯和罗丝·劳布·科塞奖,以表彰其在理论议程设置方面的贡献。

在她的文章《论裙带关系和边缘化》中,罗丝·劳布·科塞(1971:259)描述了跨行业对女性的微妙歧视。“如果她是一个‘律师’,她一定是一个家庭律师,医生是儿科医生,社会学家是‘社会工作者’,[女性]不像男性那样容易被他们的博士头衔所称呼。”我想补充的是,“如果她是一名社会学家,她必须是经验主义者,而不是一名理论家。”2020年美国社会学会的社会学理论部门的成员中只有34%的人认同为女性,只有不到2%的人认同为性别不一致,这远低于全部成员的女性比例。在我之前,只有四位女性获得了科塞影响理论议题奖。我是唯一获奖的有色人种女性,也是唯一从事性别和女权主义理论研究的学者。前四位女性获奖者的理论贡献都在经济社会学、政治社会学和政治经济学等子领域——由男性主导的子领域,但“性与性别”是美国社会学协会中最大的部门。偏见和歧视的确是造成这种差异的原因之一,但我想说,更深刻的问题在于什么才被算作是理论贡献。

应当说,自20世纪50年代罗丝·劳布·科塞为后来的女性铺平道路以来,情况并没有什么变化。这门学科依然没有认识到像罗丝·劳布·科塞这样的社会学家的创新理论贡献,还在压制妇女发展的理论,特别是女权主义理论。为了改变这种状况,我们必须停下来反思为什么在今天仍然发生这种情况、它是如何发生的。

妇女和女权主义理论如何遭到边缘化

我强调四种被排斥的理论:由女性,尤其是有色人种女性发展的理论;女权主义理论;从定性研究方法中获得的理论建设;以及通过非西方地区研究发展的理论,也就是说,北美和西欧不是中心或关系的焦点。它们的外围常常是重叠的。

对出版中的性别和种族偏见问题(Grant and Ward 1991; Grant, Ward, and Rong 1987)以及出版定性与定量研究对学术声誉的影响(Clemens et al. 1995; Cole 1987)的研究发现,性别和定性方法之间有重要联系。定性方法,如参与观察、访谈和民族志,长期以来一直与通过情感和自我反思而得到发展的女权主义理论有关(Cook and Fonow 1985)。也就是说,妇女生活的重要层面最好通过定性方法来理解。相比之下,自1980年代中期以来,与男性地位相关的所谓客观流动性措施,使用量化的方法得到了优先考虑。女权主义理论家呼吁将有关女性经验的知识和理论建设重新集中起来,而不是从研究男性的理论中推断和普及(Collins 1989; Harding 2004; Hartsock 1983; Stacey and Thorne 1985)。

性别与方法之间的关联很复杂。格兰特和同事(1987)系统地研究了方法和主题之间的关联。他们发现女权主义理论和学术研究最常与定性方法相关,但在顶级社会学期刊中,使用定量方法研究妇女工作的情况有所增加。他们对这一结果的一种解释是,由于关于性别的研究是一个“相对较新的、也许还没有完全得到认可的调查主题”,定量的研究“可能更容易被主流期刊的编辑和审稿人所接受”(Grant et al., 1987: 861)。

卡里德斯及其同事(2001)比较了美国社会学杂志(AJS)、美国社会学评论(ASR)和社会问题(SP)——这三种被认为发表社会学“最佳”作品的期刊——在1995年和1997年之间的发表情况。他们发现女性作为第一作者的人数不足,而男性作者的人数过多(Karides et al.,2001)。

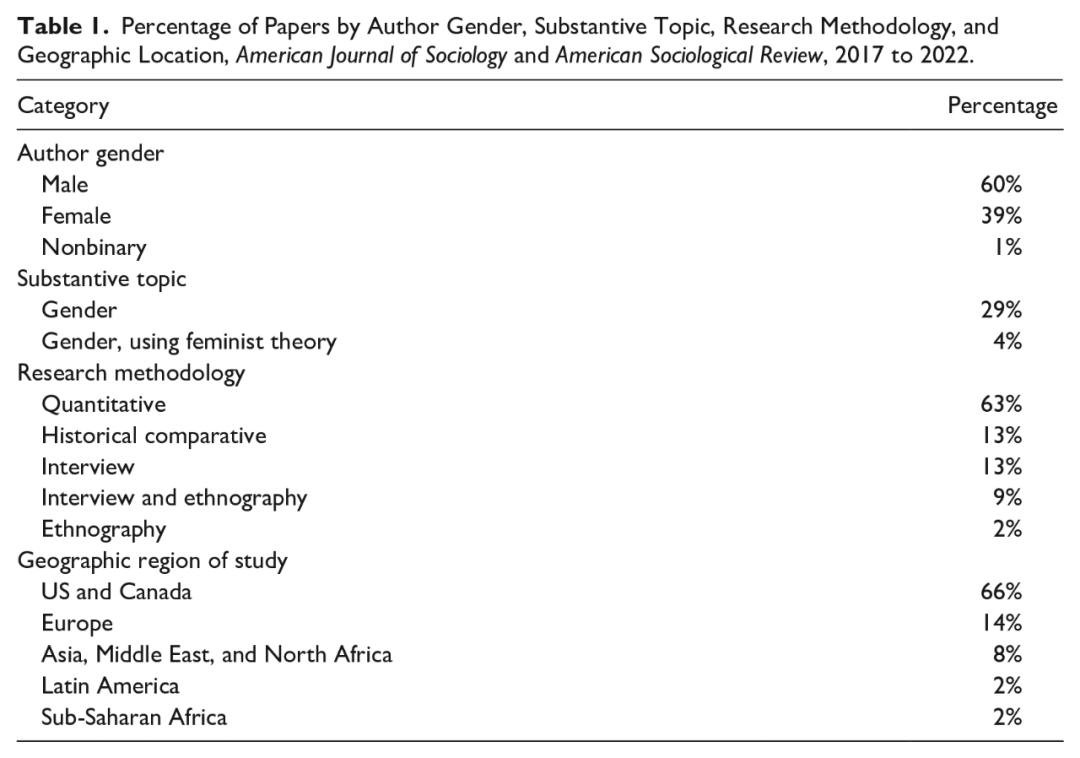

来自近20年前的数据让我想知道今天我们学科的发展状况。我们分析了2017年至2021年期间的AJS和ASR,具体考察了女性与男性作为第一作者的表现、定性与定量方法、应用女权主义理论的性别主题文章以及每篇文章的研究区域分类。我选择AJS和ASR,是因为这两本杂志反映了本学科的主流,并且应该展示所有子领域中理论上目标最高远、经验上最严谨的工作。我们通过查阅所有作者的公开资料,了解他们在专业网站上的自我身份,来获取性别情况(见表1)。

表1.2017年至2022年,《美国社会学杂志》和《美国社会学评论》按作者性别、实质性主题、研究方法和地理位置划分的论文百分比。

数据显示,主流期刊似乎正在缩小作者之间的性别差距,60%的论文由男性发表,39%由女性作者发表,1%由非二元性别作者发表。此外,29%的论文是关于性别的。然而,只有14%的关于性别的文章(或所有文章的4%)涉及到女权主义理论。这些数据似乎证实了早期学者的假设,即只有“特定类型”的性别主题论文才能进入主流。我们必须问,对于我们学科的顶级期刊来说,什么才算得上是“一般社会学”。

定性和定量之间的差别是巨大的。我们发现不到24%的论文使用了涉及访谈或民族志数据的定性方法,与那63%的使用定量方法的论文相比显得苍白无力。定量方法的压倒性优势,特别是相对民族志的,不可避免地导致了一个问题,即定性论文必须强迫自己进入重视因果关系和普遍性的定量方法的逻辑,才能进入主流的曝光。

这些数据都点明了定性研究和女权主义理论的边缘化,以及一个更广泛的认识论和理论问题——在顶级综合期刊中要求民族志学者模仿定量研究的认识论逻辑。于是,民族志的目标变成了建立“因果断言”,确定“机制”,在这个过程中,失去了定性方法中旨在进行深描、讲故事、针对过程的理论框架的整个脉络。如果一个研究生提出“定性的怎样的问题”,而导师却说要用“定量的为什么的逻辑”来解决这些问题,他们面对的是学科内部两种互不相容的要求。这是认识论上的一个根本错位。

如果我们要平等地利用一系列不同的定性方法,如归纳法、基础理论、扩展的案例方法等等,我们不能强迫所有这些项目符合客观性的逻辑。为了达到这个目的,我们不能再高估“客观性”,而是要把“主观性”作为进行理论研究的一个重要基础。这样一来,我们就会走向整体地讨论这些“理论/方法包,以及理论如何塑造民族志学者研究的内容、他们进行研究的方式”(Graizbord, Rodríguez-Muñiz, and Baiocchi 2017:326)。

除了女权主义理论和定性工作,使用北美或西欧以外的国家的案例的研究在我们更广泛的学科中仍然非常边缘化。例如,数据表明,顶尖期刊中缺乏使用美国以外的案例研究的研究,这凸显了美国社会学一贯的地方保护主义。

几乎所有在美国期刊上发表的关于北美和西欧以外的主题和研究地点的论文都必须经过艰苦的努力来“自证”,解释为什么应该关心某国家或地方,而不是这是一个什么案例(例如,种族制造或性别化的劳动力市场)。这是在研究生院学到的做法,我们这些开展全球项目的人被要求“给出案例的定位”,来证明“为什么”要研究该国家或地区。在美国城市如芝加哥(Sampson 2012)或洛杉矶(Bruch and Mare 2006)进行的研究被允许进行概括,而对北京、胡志明市、马尼拉波哥大或里约热内卢的研究则不能。芝加哥是城市民族志的中心;北京、胡志明市、马尼拉等城市则处于边缘。

关于全球北方或核心的主导地位的假设,使我们仍然没有理论来解释全球南北、第一/第三世界和帝国/殖民地等范式之外的全球新秩序。只因为中心是盎格鲁-撒克逊民族的、男性的,我们错过了关键的政治变化和社会运动。

我希望,上述论述能够推动讨论在我们学科的综合期刊中何为认识层面的公平。数据显示,我们用错误的标准来评价在边缘地带产生的工作。正如鲁哈·本杰明(Ruha Benjamin 2019:45)所阐明的,批判性种族和性别研究不应该“仅仅由我们研究什么来定义,还应该由我们如何分析来定义,这就质疑我们的预设——什么被认为是高级理论与流行文化、学术与活动家、证据与轶事。”注意什么被排除在外也意味着,我们必须注意安·奥洛夫所说的对边缘社会学家所提出的理论的“压制”;这包括很少采纳、引用其理论(Adams, Brueckner, and Naslund 2019)。有色人种的女性学者一直在用#CiteBlackWomen呼吁。但我认为,虽然通过将黑人妇女纳入理论教学大纲来引用和表彰她们的重大理论和学术贡献是至关重要的,但同样重要的是,期刊要发表更多这样的研究,社会学系要引入更多拥有不同认识论的教师。

同行评审作为认识论压迫的一个潜在来源

我将谈到我个人试图在顶级社会学杂志上发表论文的经历,以及同行评议过程中的缺失。通过观察出版过程的幕后,我展现了在同行评审过程中一位资深的女性理论家被压制的亲身经历,以及定性学者在由定量认识论主导的主流媒介上发表论文所经历的斗争。

我发表了一篇题为《风险投资:本地和外国投资者如何宠爱腐败猖獗的新兴市场》的论文(Hoang 2018)在《美国社会学评论》上。这篇论文的理论框架在同行评审和编辑过程中被完全改变了。它的核心是研究越南房地产市场的不同投资者以及完成商业交易所需的各种社会关系。我认为,我提交给同行评审的第一个版本在理论上的进步在于,它阐发了泽利泽的关系工作概念。虽然泽利泽提出了关于亲密关系和经济交易如何交织在一起的理论,但几乎没有学者用这个框架来理论研究像高级金融这样的男性化的职业。我想把她的观点从私领域(即家庭、有偿的性工作和护理工作)带入公共领域,来研究全球金融的市场交易中的关系工作。

在第一轮评议中,审稿人和编辑们认为,“关系工作并不是一个真正的理论,也不是一个有命题和预测的理论框架。相反,它是一种普遍的观点或导向策略......并不构成重大的进步”。审稿人建议我转向加布里埃尔·罗斯曼(Rossman 2014)和丹·莱纳-沃斯(Dan Lainer-Vos 2013)提出的混淆框架。此外,他们告诉我,“你必须证明,这种分类捕捉到了一些具有因果关系的东西,而不仅仅是‘分类学’意义”。事后,我发现罗斯曼和莱纳-沃斯都是通过阐发泽利泽的关系研究来发展他们的混淆理论的,这真是令人难以置信地讽刺。另一个可能的解释是,如果像罗斯曼和莱纳-沃斯这样的男人参与其中,泽利泽的研究才会被认真对待。不过,像我一样研究这个课题的女性,也许是被逼着参与男性的工作,只有这样,才能证明研究对更广泛的学科的重要性或意义。

说白了,我为最终的结果感到骄傲,但挥之不去的是这样一种不舒服的感觉:我参与了对泽利泽等女性理论家的微妙“压制”。我不清楚是什么让“混淆框架”变得更好或更合适,除了它遵循一个归纳进行理论研究的模式,这对量化观念的学者来说才是可读的。

尼娜·班德尔吉(Nina Bandelj)教授在回应我的这次演讲时提供了一种解释是:也许这种情况不是对一个女性理论家的压制,而是“部分原因是对‘软’经济过程(亲密关系、性经济等)起作用的理论被归类成是女性这个性别特有的,而又存在针对此的阻力,它要求将这种经济过程视为与外国投资中‘硬’‘实’的经济交易有关。”

对这一结果的第二个可能的解释是,如发表在《社会学理论》上的本文的审稿人2所指出的,

没有什么能阻止作者坚持自己的立场......那么为什么要屈服?……作为一个渴望在《美国社会学评论》上发表文章的有抱负的年轻学者,作者感到被胁迫进行扭曲的交易,这种想法并不完全令人信服,尤其是因为现在,这一事件被重新利用来宣泄她的挫败感,甚至否定她自己的一些写作。

以下列出几条回应。首先,大多数“坚持自己立场”的作者最终没有在AJS或ASR上发表论文,鉴于所有论文中只有2%是单纯的民族志论文,4%使用了女权主义理论。要么这些论文被集体拒绝,要么作者因为长期被拒绝而自我选择不向这些期刊投稿。最终,我“屈服”了,原因是我认为不可能在顶级社会学杂志上发表一篇定性的论文,而不坚持以定量的逻辑来建立理论框架。本文的统计数据也证实了这一说法。这个例子说明使用女权主义方法的民族志论文,如果不屈服于其中的一些潜规则,很难在主流期刊上发表。无论如何,主流期刊所发表的论文种类还是坚持着它对理论的那种定义。

这里的重点是,不管我们如何定义理论,我有多个评审员说泽利泽的关系研究不是理论,然后告诉我用两个男人在她基础上建立的理论来代替她的研究。这两个男人被允许引用和使用泽利泽,但对我来说,这是不可能的。作为一门学科,我们还没有花时间系统地解读这些过程,以更好地理解对女性产生的理论的认识上的压制。社会学之中如果只有男性气质的和因果关系的理论的空间,就会陷入简化论。

建设桥梁

对于有色人种的女性理论家来说,“什么样的理论工作会被边缘化”的答案更加令人不安。正如阿迪亚·哈维·温菲尔德(Adia Harvey Wingfield 2019)所写的那样,

伦理学.......还没有对像伊达·韦尔斯-巴尼特(Ida B. Wells-Barnett)、佐拉·尼尔·赫斯顿(Zora Neale Hurston)和安娜·朱莉娅·库珀(Anna Julia Cooper)这样的黑人妇女进行系统的研究,[她们]和杜波依斯一样,进行了强调种族、性别和阶级交叉的社会学分析。……这些黑人妇女是社会学论点和知识的早期创始者。然而,系统性的种族主义和父权制规范限制了她们的分析被广泛传播的程度。

例如,安娜·朱莉娅·库珀在1892年的著作提出了最早关于立场理论(standpoint theory)和交叉性理论(theories of intersectionality)的阐述。库珀强调了黑人妇女所经历的种族主义和性别歧视如何给了她们一个独特的认识论立场来观察社会中相互交织的压迫系统(Gines 2015)。

这不仅是过去的事实,也是现在的事实。在社会学界的有色人种女学者中,非正式的说法是:“你必须踢得比别人高一倍,才能打成平手。”同行评审过程中固有的偏见往往会使投稿者在研究的理论严谨性上遭到更多批评。有色人种的女学者被引用时,最常是作为各种主题的经验性案例研究的例子,而不是因为她们在理论上的关键性进展。

为了获得出版,有色人种的女权主义理论家长期以来一直为连接批判社会学而搭建知识桥梁(Rodríguez-Muñiz 2016)。建桥的工作涉及创造性的研究,弥合更广泛的学科中各子领域之间的分歧,并将它们带入富有成效的对话中。将边缘社会学与主流社会学连接起来的努力,往往是由在学科边缘工作的有色人种民族志学者进行的。

桑尤·莫约拉(2014)的著作《爱、钱和艾滋病毒:在艾滋病时代成为现代非洲妇女(Becoming a Modern African Woman in the Age of AIDS)》是一部极为优秀的学术著作,我以该书为例子,强调在非美国背景下从事性别研究的有色民族志研究者为使其研究与我们更广泛的学科对话而必须进行的额外工作。

我认为,莫约拉的理论方法的最有力之处是她将不同的理解和理论概念连接起来的方式。该书采用了一种混合方法,将民族志实地调查、200多名参与者的访谈数据与肯尼亚人口与健康调查的调查数据联系起来。莫约拉采用生命历程的方法研究得出青少年女性比男性面临更大的感染风险。但她并没有止步于此;她用民族志方法的实地调查和访谈研究,将人口学的客观性目标与对主观性价值的敏感性联系起来。这种方法使她能够审视为什么以及如何使年轻的非洲妇女在对艾滋有广泛了解的情况下仍有消费欲望。基础理论使她拥有在调查和田野调查数据之间来回转换的能力,因而,她能够发现几个惊人的悖论:为什么生活在非洲最富裕家庭的妇女的艾滋病毒感染率最高,为什么受教育程度最低的妇女的艾滋病毒感染率最低,以及为什么工作的妇女比不工作的妇女的艾滋病毒感染率更高。这一民族志研究的结论解释了年轻女性对金钱、礼物、现代性和消费的欲望是如何导致了上述不成比例的艾滋病毒感染率的。

该书突出了这种欲望是如何与她们同极为危险的男性伴侣的亲密关系紧紧相联的。莫约拉(2014:8)从理论上说明了“消费型年轻女性”在向成年过渡的过程中是如何“在三个背景下培养和生产的——社区、学校和性别化的劳动力市场”。这项研究以泽利泽的关系工作理论为基础。这种性别化的消费过程和经济,即年轻女性的需求和获得金钱的机会迫使她们向男性求助,最终产生了女性的生死结果。她以民族志得出的洞见使她研究的核心人物的生活,以及年轻女性在向成年初期过渡时面临的毁灭性后果——她们在婚姻中过早死亡,并且经常留下年幼的孩子——都变得人性化了。

我们可以想象许多种将她的概念框架应用于其他案例的方式。例如,通过研究消费型女性是如何被培养和生产出来的,我们可以考虑为什么一些处于强势地位的女性可能从事危险的行为。将莫约拉的“消费女性”概念应用到其他环境中,可能会揭示出一系列促使女性在知情的情况下从事危险的行为的关系和结构性限制,她们必须应对不断的骚扰,或者屈服于(不)理想的性关系,作为晋升的策略。

莫约拉的示范性研究承担了深度联系人口学家和定性学者的重任,提供了一个极具创新性的例子,说明如何通过参与跨越不同子领域的桥梁工作来进行理论研究。她提高了社会学进行理论研究的标准,同时改变了理论阐释撒哈拉以南非洲男性和女性不同生活结果的形成过程的范式。

总结

最后,我想说的是,建立桥梁的重担应该属于我们更广泛的学科中的所有研究人员,而不仅仅是在边缘工作、试图进入主流期刊的学者。当在子领域进行研究的学者从其他子领域的理论进展中找到灵感时,社会学作为一个更广泛的学科能够拥有那么多的潜力。但在实践中,我们这个领域的现状是,主流子领域只有通过回避桥接工作才能成为主流。我们的视野应该是广阔的,但某种近视却来自于对一般或主流社会学的假设。

我们的教学实践和同行评议工作应该要求所有的学者,而不仅仅是在学科边缘工作的学者,参与建立桥梁,使他们的工作与“更广泛的学科”对话。目前缺乏参与,尤其是因为实证主义学者只参与围绕因果推理的工作,这意味着他们无法根据自身条件充分评估定性工作,从而失去了在边缘地区进行理论创新的可能性。如果没有建立桥梁的工作,社会学推进的将是平庸的学术,它对学术界之外往往是不可理解的、无用的,同时又躲在“高级理论”的幌子下。正如刘易斯·A和罗丝·劳布·科塞所教导我们的那样,有时来自边缘的观点导向的可能是最能改变范式的研究。因此,与其压迫它,也许我们应该充分利用它、为它留出空间。

编译 | nonsense

审核 | 刘涵

终审 | 李致宪

©Political理论志

前沿追踪/理论方法/专家评论

ID: ThePoliticalReview

原标题:《顶刊编译|从“边缘”出发建设主流社会学理论》