原创 南艺翻译小组 影艺家

罗伯特·弗兰克

《MoMA摄影史》(Photography at MoMA)依托现代艺术博物馆丰富的摄影藏品,为我们呈现了一部连贯、独特且全面的摄影史。它由现代艺术博物馆摄影部第五任主任昆汀·巴耶克(Quentin Bajac)主编,参与编撰者包括:MoMA摄影部的助理策展人露西·加伦(Lucy Gallun)、罗克萨娜·马可奇(Roxana Marcoci)和莎拉·赫尔曼森·迈斯特(Sarah Hermanson Meister)以及加拿大小说家、视觉艺术家和设计师道格拉斯·库普兰(Douglas Coupland)。

《MoMA摄影史》共有三部,按出版时间依次为《MoMA摄影史:1960年至今》《MoMA摄影史:1920—1960年》与《MoMA摄影史:1840—1920年》,分别于2015年、2016年由MoMA出版社出版。此三部曲延续了昆汀·巴耶克一贯主张的国际视野,打破了美国摄影大一统的历史现状,强调摄影的跨媒介、跨学科研究,拓宽了摄影史的研究路径。

南京艺术学院曹昆萍副教授和戴丹副教授带领摄影专业硕士研究生组建翻译团队——南艺翻译小组,历时数月,通力协作,已经完成了三本书的翻译工作。我们希望通过译介三本书,为广大影像爱好者与研究者提供一个相互交流与学习的机会。

在翻译实践中,囿于文笔和见识,译文中难免存在一些瑕疵和不尽人意之处,在此敬请广大读者不吝指瑕。我们已经推送了第一本《MoMA摄影史:1920—1960年》与第二本《MoMA摄影史:1840—1920年》的全部译文,此次是第三本《MoMA摄影史:1960年至今》的译文。

“他们喜欢真实的世界”

《美国人》之后的纪实摄影动向

文 | 莎拉·赫尔曼森·迈斯特

译 | 张晶 陈子玉

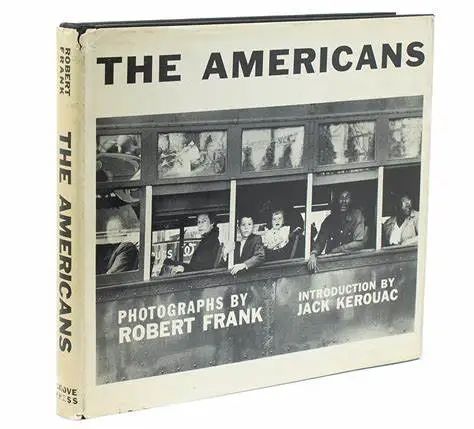

1959年年底,经过两年的努力,罗伯特·弗兰克(Robert Frank)成功地说服一家美国出版商出版了《美国人》(The Americans)一书——这本书不仅诠释了他的摄影生涯,而且也标志着20世纪摄影史上的一个转折。对此,艺术界立即有了很多回应,这些评论往往是负面的,但同时也是深刻的。1960年5月的《大众摄影》(Popular Photography)中对该书做出的批评可以说是最为严厉的,他们称这本书是“一首为病人而写的悲伤的诗”、“被怨恨、痛苦和狭隘的偏见所玷污,就像许多照片被无意义的模糊、颗粒、混乱的曝光、酒醉的视野以及普遍呈现的那种草率感所破坏一样?”然而,对于年轻一代的摄影师来说,它所激发的愤怒更是强调了它的激进性和预见性。作家杰克·凯鲁亚克(Jack Kerouac)在这本书的序言中想象着被描绘的人说道:“这就是我们在现实生活中的样子。”

整个20世纪50年代,摄影界一直在发生变化:大多数真正具有艺术追求的摄影师都曾依赖插图报刊谋生,并借此机会与世界分享他们的作品,但尤其是在美国的观众开始通过电视来了解他们周围的世界之后,插图报刊的重要性和影响力在不断减弱。摄影师们也开始认识到,杂志的编辑方向可能与他们作品的意义相悖。包括加里·温诺格兰德(Garry Winogrand)在内的一些摄影师从内部吸取了这些教训,到了20世纪60年代中期,就算是年轻的艺术家也对可能会扭曲或稀释他们作品的杂志持怀疑态度。尽管他们的职业生涯是由此开始的,但之后他们也不再信任这些出版物,相反,他们寻找机会出版书籍,这样他们就可以决定图像的选择、顺序、尺寸和上下文的联系。弗兰克历经艰难最终才找到出版商的事实也恰恰证明:《美国人》确实是艺术完整性和独立性的巅峰之作。

我们大概难以想象这些摄影师们在商业上的成功,如果这些照片在售卖的话,一张照片可能会卖到25美元,但他们中的大多数仍然设法制作了专题书籍,用他们想要的方式展示他们的作品,其中包括东松照明(Shomei Tomatsu)的《长崎11:02》(11:02 Nagasaki,1966);温诺格兰德的《动物》(The Animals,1969) 和《漂亮女人》(Women Are Beautiful,1975);李·弗里德兰德(Lee Friedlander)的《自拍》(Self Portrait,1970);布鲁斯·戴维森(Bruce Davidson)的《东部100号大街》(East 100th Street,1970);拉里·克拉克(Larry Clark)的《塔尔萨》(Tulsa,1971);《戴安·阿勃斯的专著》(Aperture's Diane Arbus monograph,1972);比尔·欧文斯(Bill Owens)的《郊区》(Suburbia,1973);罗伯特·亚当斯(Robert Adams)的《新西部》(The New West,1974);刘易斯·巴尔兹(Lewis Baltz)的《加州欧文附近的新工业园》(The New Industrial Parks near Irvine,California);约瑟夫·寇德卡(Josef Koudelka)的《吉普赛人》(Gypsies,1975);萨拉·法西奥(Sara Facio) 和艾丽西亚·达米科(Alicia D’Amico)的《人文关怀》(Humanario,1976);《威廉·埃格尔斯顿的指引》(William Eggleston’s Guide,1976);苏珊·梅塞拉斯(Susan Meiselas)的《嘉年华脱衣舞娘》(Carnival Strippers,1976);以及石内美也子(Miyako Ishiuchi)的《横须贺的故事》(Yokosuka Story,1979)。其他摄影师也跟上了这股潮流,我们不难感受到这种变化:在20世纪50年代或更早的时候在艺术上成长起来的那一代人,他们首先会将作品刊登在《生活》(Life)、《展望周刊》(Look)、《财富》(Fortune)、《时尚先生》(Esquire)、《时尚》(Vogue)、《时尚芭莎》(Harper's Bazaar)以及欧洲和美国的其他杂志上,而年轻的艺术家们大多回避杂志出版,他们这样做既是出于原则(保护他们的艺术完整性),也是因为出现了其他可以谋生的选择。

© William Eggleston

摄影界的第二次变革发生在20世纪60年代,在美国出现了新的摄影学研究方向——将摄影作为一种艺术形式。这一严肃的学术框定为摄影带来了更多的观众,并为摄影师提供了可以不受商业主义影响的就业可能性。第三次震荡则发生在1962年,当时约翰·萨考斯基(John Szarkowski)正在担任现代艺术博物馆(The Museum of Modern Art,简称MoMA)摄影部主任。我们如何强调这个事件的重要性都不为过:萨考斯基通过许多展览和(较少,但仍然具有影响力的)出版物阐述了他对摄影媒介的态度,对理解摄影史以及当代摄影的方式产生了革命性的影响。1967年,萨考斯基筹办了“新纪实”(New Documents),在展览中,他介绍了阿勃斯、弗里德兰德和温诺格兰德:

当纪实摄影这种说法刚出现时,在上一代人中,大多数被称为纪实摄影师的人的照片都是为社会事业服务的。他们的目的是反映世界的弊病,并说服他们的同胞们付诸于行动,使其有所改观。

在过去的十年里,新一代的摄影师们将纪实摄影道路引向了更个人化目的表达。他们不是为了改善生活,而是为了洞悉生活。他们的作品流露出对社会的不完美和脆弱之处的同情,甚至于是一种关怀。他们喜欢现实世界,尽管它令人恐惧,但它是所有奇迹、魅力和价值的源泉,又因其荒谬之处而显得格外珍贵。

此次展览展示了新一代摄影师中三位摄影师的部分作品。将他们三人联系在一起的不是作品的风格或是个中情感,毕竟每个人对摄影的用途和世界的意义都有独特的个人理解;而是他们同样相信:平凡的事物才是真正值得关注的,并且我们应当勇于面对它。

在“新纪实”之后的近50年里,尽管这肯定不是萨考斯基的本意,但人们更愿意将这三位摄影师的成就归为一类,并尽量削弱每个人的个性。阿勃斯、弗里德兰德和温诺格兰德以及许多其他试图通过相机镜头与现实世界互动的艺术家们的作品,就像他们选择拍摄的内容一样多样化;借用萨考斯基的说法来讨论他们既是为了承认展览的影响,也是为了将其概念重新应用到这里以及本卷其他章节所展示的广泛实践中。这种对真实性(或对真实性感兴趣)的氛围成为摄影师的核心关注点,除此之外,他们在接下来的几十年里几乎没有共同点。艺术家们用相机审视世界,即使在直接摄影相当严格的规范下,1960年至1980年间也是一个前所未有的、充满活力和多样性的时期。贝恩德和希拉·贝歇(Hilla Becher)、南·戈尔丁(Nan Goldin)、杜安·迈克尔斯(Duane Michals)和尼古拉斯·尼克松(Nicholas Nixon)等艺术家对现实世界非常感兴趣,无论这种兴趣以何种可能的形式出现。

© Diane Arbus

本章中出现的大多数艺术家都曾在萨考斯基就职于MoMA期间参加过个展。这些人物构成了那个时代艺术的核心准则,证明了萨考斯基的独特影响:1982年,艺术史学家兼策展人克里斯托弗·菲利普斯(Christopher Phillips)将萨考斯基称为“摄影的审判席”。在同个位置上,萨考斯基的前任爱德华·斯泰肯(Edward Steichen)经常将个人成就纳入对摄影媒介普遍性的思考,这一做法在1955年的展览“人类大家庭”(the Family of Man)中可见一斑;而萨考斯基则决心突出每位摄影师的独特性,这也是为什么他将MoMA的第一次展览命名为“五位无关的摄影师”(Five Unrelated Photographers)。夸大个人或机构转变文化的力量固然存在风险,但若说MoMA和萨考斯基对理解20世纪60至70年代而言无足轻重,则有可能造成更大的历史误区,尤其是从美国的角度来看。

MoMA并不是唯一一个关注此类作品的机构,也不是唯一一个努力将其带给更多观众的组织。在20世纪50年代的转变过程中,纽约罗切斯特的乔治·伊士曼中心(George Eastman House)、芝加哥艺术学院(the Art Institute of Chicago)和纽约大都会艺术博物馆(The Metropolitan Museum of Art, in New York)都在不同程度地收集并展出照片;纽约国际摄影中心和图森创意摄影中心(Center for Creative Photography)分别于1974年和1975年成立。1966年12月,策展人内森·莱昂斯(Nathan Lyons)将戴维森、弗里德兰德、温诺格兰德、丹尼·莱昂(Danny Lyon)和迈克尔斯的作品汇集到展览“走向社会景观”(Toward a Social Landscape)中。这是为乔治·伊士曼中心组织的展览,其中包含该时代的目录。在他为目录撰写的文章中,莱昂斯敏锐地总结道,

我坚信,那些一直关注事件和物体的真实相关性问题的摄影师会有意无意地采用其中最真实的图片来建构摄影。他们对“人和事”的直接评论不是试图定义,而是试图阐明人类处境的真正含义。每个摄影师的参考标准都以独立的整组照片呈现。这种组合表达可以是评论、观察、铝、铬、汽车、人、物、人与物的关系、质疑、模棱两可、幽默、苦涩或深情中的任何一种。

次月,由托马斯·加弗(Thomas Garver)策展的“美国社会景观的十二位摄影师”(Twelve Photographers of the American Social Landscape)在马萨诸塞州布兰代斯大学的罗斯艺术博物馆开幕。加弗将四位相似的摄影师[戴维森、弗里德兰德、莱昂、迈克尔斯]和其他八位摄影师[弗兰克、拉尔夫·吉布森(Ralph Gibson)、沃伦·希尔(Warren Hill)、鲁道夫·雅努(Rudolph Janu)、辛普森·卡利舍(Simpson Kalisher)、詹姆斯·马奇尔(James Marchael)、菲利普·佩吉斯(Philip Perkis)和汤姆·齐默尔曼(Tom Zimmermann)]的作品放在一起。他和莱昂在展览标题上的联系并不完全是一场巧合;加弗在自己的致谢中引用了1963年弗里德兰德在一次采访中所说的话,而正是在那次采访里,后者表达了自己对“美国社会景观及其状况”的关注。加弗在展览序言中,将新闻报道比作一面镜子,人们可以通过它理解当代活动:

这个展览立足于事件本身。许多照片都是关于那些缥缈的、那些稍纵即逝的平凡日常。它们是反新闻的——或者至少是非新闻的——因为他们关注的是事件本身的样子(things as they are),而不是它们应该是、可能是或被认为是何模样。

这12位摄影师……与直接提供明显的信息相比,他们更愿意含蓄地做出评论,尽管我们认为他们是“酷”的,但他们那种看似模棱两可的态度是不够的。他们的照片不是视觉上的“不评论”,而是对真实事件的记录,以呈现给那些并不是特别相信这些事件的真实性的观众。

加弗使用了“记录”一词;里昂选择了“快照”;萨考斯基则强调起“纪实”(他的“新纪实”将于1967年2月开幕)。尽管这些词很难成为同义词,但每一个词都表明了对事实、真实性或现实的关注。加弗、里昂和萨考斯基都提及了这些摄影师对普通的、不重要的和微不足道的事物的关注,并指明他们作品的个人特点(在目录册和墙上,他们的照片被分成不同的组别,而不是混在一起)。尽管弗兰克对美国文化中不为人知的方面的赞颂贯穿始终,但他们三人中只有加弗明确提到了弗兰克。

在摄影史上,没有一个词比“纪实”与摄影的联系更密切,但这种联系既恰当又具有误导性:恰当是因为摄影与现实世界有着独特的、不可分割的联系,因此,通过相机镜头拍摄的绝大多数图像都可以合理地被描述为纪实(关于一张脸、一个风景、一个事件);误导则是因为在整个二十世纪,艺术家和艺术史学家都在努力界定“纪实”的含义。它可以被理解为一种风格,一种交流手段,一种真实性的信号;大多数照片可以作为文献、证明、记录或证据。1975年,巴尔兹指出:

纪实摄影与我们普遍认知的真实的互动是有些自相矛盾的。为了发挥纪实作用,首先,它们必须让我们相信它们准确而客观地描述了主题……理想的纪实摄影应当是没有作者且非艺术的。当然,尽管照片具有真实性,却是抽象的;它提供的信息是经过选择的和不完整的。

1975年,威廉·詹金斯(William Jenkins)为乔治·伊士曼中心组织了“新地形:人为改变的景观的照片”(New Topographies:Photographs of a Man-Altered Landscape),其目的“只是假设,至少在现在这个阶段,拍摄纪实摄影意味着什么。”118位相当年轻的美国人[亚当斯、巴尔兹、乔·迪尔(Joe Deal)、弗兰克·戈尔克(Frank Gohlke)、尼克松、约翰·肖特(John Schott)、斯蒂芬·肖尔(Stephen Shore)和小亨利·韦塞尔(Henry Wessel, Jr.)]与德国摄影师贝歇夫妇一起展出,他们与观念艺术的实践的联系,并不像今天看起来那样紧密。他们的作品没有出现任何人的踪迹,却展现出对以“最小的变化”描绘建筑环境的浓厚兴趣。他们表现出来的中立态度在一定程度上让人回想起埃德·鲁沙(Ed Ruscha)及其在1962年起对加油站、公寓和停车场的严肃考察;然而,詹金斯敏锐地观察到,“鲁沙[和本次展览的照片]之间在本质上有重大区别……这种差异的本质在于对照片所表现的内容和它所涉及的内容之间的理解。鲁沙的加油站照片不是关于加油站的,而是关于一系列美学问题的。”这群不同民族的艺术家和那些在20世纪60年代中后期更容易被认为受弗兰克影响的艺术家一样,都有一个共同点,那就是能够将来自现实世界的、看似简单的纪实注入个人观念。

© Ed Ruscha

摄影史学家乔纳森·格林(Jonathan Green)在1984年说道,“在60年代末和整个70年代,几乎每一种在美国直接摄影中最具特色的图像风格及图像学关注,都可以追溯到《美国人》的83张照片中……弗兰克的照片为此后无尽的尝试奠定了基础。从弗兰克那里衍生出来的重要摄影师们不仅令人印象深刻,其数量还在不断增加。”不过一个奇怪的巧合是,在本章照片拍摄的几十年间,弗兰克从摄影转为从事电影制作。但尽管如此,无论是在美国还是在其他地方,他的影响都显得格外重要。

这篇文章的主要重点是美国摄影,部分反映了MoMA收藏中照片的具体构成。博物馆的数据库包含了1960年至1980年间拍摄的8000张照片,其中四分之三以上是由美国艺术家拍摄的,但MoMA并没有对其他地方的发展视而不见。1974 年,萨考斯基和日本评论家兼编辑山岸章二(Shoji Yamagishi)筹办了“新日本摄影”(New Japanese Photography),其展览构成与“新纪实”类似,是由十五个个展组成的。其中东松、森山大道和川田喜久治是向美国观众重点介绍的三位代表艺术家。“新日本摄影”并没有概括出一个首要主题,但许多图像都在审视二战后日本的日常生活。尽管策展人接受了技术和风格上的差异,就像他们在“新纪实”中所做的那样,但大部分照片中那粗糙的肌理和高对比度,无不唤起了当代实践中保留原始的勇气。

© 森山大道

20世纪60年代和70年代的摄影市场几乎不存在,但萨考斯基一直在收集美国和西欧以外拍摄的作品。他购买了“新日本摄影”中的绝大多数作品,并在1968年——也就是寇德卡放弃工程行业而选择摄影仅一年之后,购买了这位艺术家在其家乡捷克斯洛伐克拍摄的吉普赛人的照片,之后,他又在1978年购买了南非摄影师大卫·戈德布拉特(David Goldblatt)的十几件作品。近年来,博物馆战略性地收藏了拉丁美洲、中东欧和东亚艺术家们的作品,保罗·加斯帕里尼(Paolo Gasparini)和法西奥的作品只是其中的两个成果。

在《新地形学》(New Topographies)目录的文章开头,詹金斯引用了作家豪尔赫·路易斯·博尔赫斯(Jorge Luis Borges)的话:“我应该试着用一种直截了当的方式,讲述简单的故事,这样我就可以尽量远离迷宫、镜子、匕首、老虎,因为所有这些事情现在对我来说有点无聊。所以我会尝试写一本书,一本好到没人会认为我写过的书。我会写一本书——我不会用某些特定的人的风格叙述,而是用任何其他人的风格。”正如博尔赫斯简单明了的散文带有其作者的印记一样,本章中描绘了众多的个人愿景,尽管它们有着共同的机械根源,但它们仍清晰地呈现在那些有兴趣观看的人面前。

影艺家2022年译介计划

原标题:《《美国人》之后的纪实摄影动向 | MoMA摄影史》